В сознании большинства индивидов, в которое включено и научное сообщество, любые новые, непривычные обстоятельства в практике повседневных реалий мгновенно облекаются в форму враждебных и злободневных проблем. Анализ публикаций, в центре которых обозначена тема социального инфантилизма среди молодежи, показал склонность некоторых исследователей к неодобрительным и нелестным характеристикам в адрес подрастающего поколения. Изобилие оскорбительных высказываний в адрес молодежи автоматически программирует ее на асоциальные и дезадаптивные сценарии жизненного пути.

Авторы данной публикации придерживаются позиции актуализации и выявления новых форм действительности, не включаясь в обвинительные оценочные суждения в адрес исследуемых субъектов, процессов и явлений.

Впервые о проблеме детей-бумерангов, по мнению В.А. Хриптович, заговорили в США, когда доля молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет, живущих с родителями, выросла с 27,6% в 2007 г. до 31% в 2013 г. Не менее остро эта проблема стоит в Европе: с родителями живут 67% испанцев и 60,7% итальянцев от 18 до 29 лет. В Японии 70% одиноких работающих женщин в возрасте 30–35 лет, а в России 18% мужчин и 14% женщин в возрасте от 25 до 29 лет до сих пор проживают со своими родителями [12].

Прежде чем перейти к рассмотрению заявленной темы исследования, необходимо сделать акцент на значении понятия «социальный инфантилизм».

Явление социального инфантилизма - междисциплинарный предмет научного дискурса психологов, социологов, философов, психологов. Плеяду отечественных и зарубежных исследователей по обозначенной теме составляют Л.С. Выготский, М.Л. Покрас, В.И. Гарбузов, Э. Фром, А. Маслоу и другие.

По мнению Ефимовой Г.З., с точки зрения социологии инфантилизм конкретной социальной группы является социальной характеристикой личности и напрямую связан с процессами первичной и вторичной социализации, а также влиянием на индивида всего спектра социальных институтов и проявляется в разрыве между биологическим и социокультурным взрослением молодого поколения, его адаптации к социальной реальности, характеризуется «сбоем» в процессе социализации и нежеланием человека усваивать новые для него социальные роли, принимать обязательства (стремление к упрощению жизни, максимальному ее облегчению и удобству для себя) [5].

Исследователь Бакулина А.С. указывает на социальный инфантилизм как морально-нравственную незрелость индивидуума [1].

Психологи определяют социальный инфантилизм как «состояние, проявляющееся в разрыве между биологическим и социокультурным взрослением человека. Социальный инфантилизм вызывается нарушением механизмов социализации, под влиянием социокультурных условий. Он может выражаться в неприятии молодыми людьми новых обязанностей и обязательств, связанных с процессом взросления, позже - нежелание создавать семью ("Это тяжело и хлопотно!"), рожать и воспитывать детей» [7].

По мнению авторов, заслуживает внимание концепция исследователя Жестковой Н.А., которая отошла от трафаретных и шаблонных методов изучения социальных явлений. Она раскрывает суть социального инфантилизма посредством бинарной оппозиции к социальной зрелости. По мнению Жестковой Н.А., «понятие социальной зрелости личности не может существовать само по себе как отдельная сущность, а только в структурной связи с понятием личностного инфантилизма. Без первого теряет смысл и второе понятие». Выводы исследователя опираются на принцип диалектического структурирования, который означает «фундаментальный, универсальный процесс осмысления, суть которого заключается в том, что единое раздваивается на противоположные части и изучается спектр взаимосвязей между ними» [6].

Облик современного российского студента глазами профессорско-преподавательского состава, в контексте социального инфантилизма, далеко не однозначен и многовариативен. За исключением тех преподавателей, которые не делают поспешных выводов и суждений по отношению к студентам, касающихся их настоящих и будущих проекций моделей поведения, другая часть преподавателей все-таки оценивает обучающихся сквозь призму поверхностного наблюдения. Как мы все знаем, далеко не всегда посредством наблюдения возможно увидеть детальное и фактическое положение вещей, поэтому мы обратились к наиболее правдивому и беспристрастному методу - опросу. Ценность любого опроса представляет собой возможность выявить такие явления и процессы, которые скрыты под поведенческими масками индивидов.

Контингент опрашиваемых - студенты Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» и «Организация работы с молодежью». В опросе приняло участие 110 человек. Генеральной целью анкетирования явилось желание выявить среди них наличие факторов социального инфантилизма, их полного или частичного отсутствия.

Из анкет было выявлено, что 70% студентов параллельно с учебой совмещают трудовую деятельность на день опроса. Постоянную работу имеют всего лишь 5%. Причины, подтолкнувшие искать работу: не хочу зависеть от родителей (70%); нужно нарабатывать опыт, чтобы в последующем устроиться на высокооплачиваемую работу (5%), нужны деньги на учебу (15%), много свободного времени (5%). Несколько студентов не стали отвечать на данный раздел анкеты.

Студенты на вопрос «Какие ассоциации вызывает у Вас слово "инфантильность"?» дали следующие определения. В процентом соотношении они распределились следующим образом: беспечность (2,2%), беззаботность (5,5%), неопытность (2,2%), детство (12,1%), глупость (1,1%), наивность (12,1%), незрелость (4,4%), боязнь взрослеть (2,2%), безответственность (20,9%), ребячество (9,9%), рассеяность (3,3%), лень (23,1%), неумение поддержать разговор (1,1%), невоспитанность (4,4%), безволие (5,5%), иждивенчество (2,2%), несамостоятельность (7,7%), необразованность (1,1%) (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма ассоциаций со словом «инфантильность» у студентов ВГУЭС

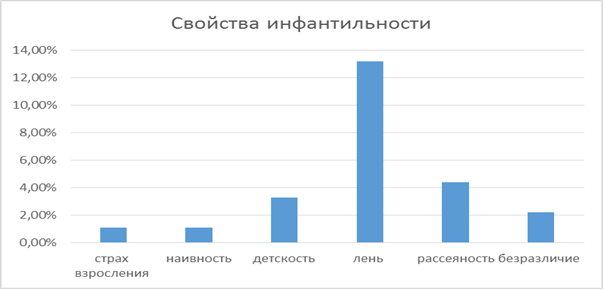

На вопрос «Какие из характеристик инфантильности свойственны лично Вам?» 74,7% респондентов ставили прочерки, но были и те, кто признал в себе черты инфантильности, к которым они отнесли: страх взросления (1,1%), наивность (1,1%), детскость (3,3%), лень (13,2%), рассеяность (4,4%), безразличие (2,2%) (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма характеристик инфантильности, которые признали в себе студенты

Как мы видим, лидирующее положение занимает лень. Полагаем, что лень нельзя сводить к отсутствию желания работать в принципе. Зачастую лень обусловлена эмоциональной и физической усталостью, что носит временный характер.

Один из вопросов анкеты звучал так: «Какие самоограничения Вы себе устанавливаете?». Данный вопрос был включен в исследование, т.к. любой вид самоограничения является индикатором целостности индивида, что никак не соотносится с понятием «инфантилизм». К тому же самоограничение представляет собой метод самовоспитания, состоящий в сознательном неиспользовании имеющихся условий и резервов своей жизнедеятельности, сокращении потребления [2].

Личностная композиция, состоящая из дисциплины, самовоспитания, самообладания, самоменеджмента, умения критично оценивать происходящее, представляет собой прочное монолитное ядро социально адаптивной личности. Позиция такого индивида крайне противоположна инфантильной персоне.

Девушки, принявшие участие в заполнении анкеты, в качестве генерального самоограничения выбрали графу «стараюсь меньше есть» - 87% от общего количества опрашиваемых. Строгий режим дня соблюдают не так много человек: 12% девушек, 2% молодых людей.

Тому, что социальные сети сегодня являются бичом и проклятьем современности, посвящено многочисленное количество исследований. Потребность использования социальных сетей в качестве развлечений среди студентов постепенно сокращается. Нельзя сказать, что идет масштабный процесс, но цифры анкеты выявили следующую картину. Осознанно огранивают себя в увлеченности социальными сетями 23% парней, 14% студенток. Из личных бесед преподавателей с обучающимися известно, что ключевой причиной отказа от активности в социальных сетях является сокращение свободного времени из-за совмещения работы и учебы.

Отсюда мы видим, что деловая активность студентов обязывает расставлять приоритеты при выборе жизненных действий и ориентиров, что не характеризует молодое поколение как инфантильное. На втором месте после загруженности идет увлеченность студентов продуктивными видами отдыха, к которым можно отнести занятия в спортклубах, активный отдых на спортивных площадках. К ним можно добавить полюбившиеся многим квесты, или «игры разума». Как отмечают специалисты, квесты – это мощная тренировка логики, памяти, интуиции и сообразительности. К тому же квесты учат принимать решения, стимулируют активность центральной нервной системы, а в реальной жизни умение видеть перед собой правильную цель и достигать ее будет просто неоценимым [11]. Число поклонников данного вида интеллектуального отдыха среди молодежи растет во всех городах Российской Федерации. По статистике (около 70%), это люди в возрасте от 20 до 35 лет [9].

Достаточно веским доводом в пользу не повсеместного социального инфантилизма в среде студенчества является и активное участие молодых людей в волонтёрской деятельности, и именно в той, в которой нуждаются люди, ограниченные различными жизненными обстоятельствами.

Во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ВГУЭС) на протяжении многих лет существует Центр волонтеров. Целью создания Центра волонтеров ВГУЭС является социально активное и патриотическое воспитание обучающихся.

Основными задачами Центра волонтеров ВГУЭС являются:

- развитие социально-правовой активности и гражданско-патриотического воспитания обучающихся;

- развитие волонтерского движения;

- реализация молодежной политики, создание социокультурной среды, направленной на творческое самовыражение и саморегуляцию личности, толерантности обучающихся [10].

Перечислим несколько социально значимых проектов и мероприятий, реализуемых Центром волонтеров за 2016 год. Проект «Яркое детство» - посещение волонтёрами школы-интерната для глухонемых и слабослышащих детей и детского онкогематологического центра. В рамках данного проекта некоторые мероприятия осуществляются совместно с автономной некоммерческой организацией «Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело». Совместная акция Центра волонтеров с благотворительным фондом «Сохрани жизнь» по сбору средств на лечение онкобольных детей. Студенты с октября 2015 года начали посещать воспитанников специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната I вида. Сейчас в группе проекта состоит около 10 студентов и несколько школьников Владивостока. Студенты помогают детям адаптироваться к внешней среде, учат их не бояться общения с теми, кто старше их по возрасту. Поездки проходят каждые выходные (преимущественно – по субботам) [3].

Проводимые Центром мероприятия никак не попадают в рамки социального инфантилизма, а, наоборот, демонстрируют твердую жизненную позицию молодых людей, которая, к сожалению, отсутствует у многих взрослых. Посещение детских онкобольниц, детских домов и других социальных учреждений, где господствуют боль и страдание, не под силу многим взрослым людям. Видеть мучения другого человека и при этом не терять самообладания, а, наоборот, уметь оказывать эмоциональную поддержку, удел сильных личностей, к которым с полной уверенность можно отнести студентов-волонтеров.

Практически в каждом высшем учебном заведении Российской Федерации имеются подобные центры, где задействованы студенты, которых никак нельзя отнести к категориям «детей-бумерангов», «кидалтам».

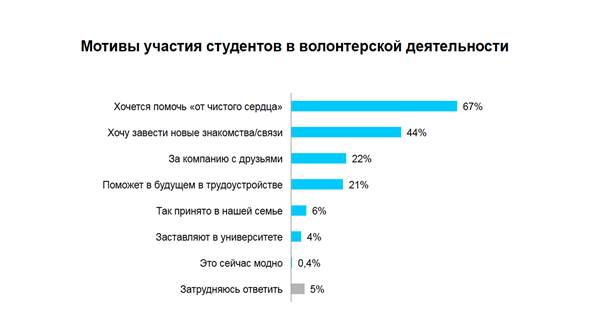

Согласно данным онлайн-опроса компании HeadHunter, 40% студентов и аспирантов российских вузов принимают участие в различных волонтерских и благотворительных проектах. Мотивы участия студентов в волонтерской деятельности отражены на рис. 3.

Рис. 3. Мотивы участия студентов в волонтерской деятельности [4]

Если обратим внимание на личностные характеристики добровольцев, к которым исследователь У.П. Косова относит следующие: предрасположенность к сопереживанию человеку, нуждающемуся в помощи; внутренний локус контроля, сострадательность, заботливость, чувство долга, ответственность, толерантность, творческие способности, направленность на общение с людьми, личностная зрелость, стрессоустойчивость, высокий уровень социально-психологической и аутопсихологической компетентности, то они никак не коррелируются с типичными моделями поведения инфантильных субъектов [8].

Выводы. Каждая эпоха предъявляет свои требования к социуму. Нет ни одной социальной группы, которая бы не старалась встроиться в плоскость координат, соответствующих текущему моменту времени, и молодежь здесь не является исключением. Но, как и в каждой стратификационной структуре, есть те, кто успешно справляется с вызовами системы, а есть и те, кто во внешнем мире видит угрозу, и поэтому персонаж Питера Пена - их вечный спутник. Данные опроса среди студентов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса наглядно подтвердили этот вывод.

Библиографическая ссылка

Королева Э.В., Ивельская Н.Г., Чернышова А.Л. СОЦИАЛЬНЫЙ ИНФАНТИЛИЗМ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ: ВЫДУМАННАЯ ИЛИ РЕАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА? // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=26409 (дата обращения: 26.12.2025).