Актуальность. Улучшение состояния здоровья населения – одна из стратегических задач любого социально ориентированного государства. Информационная перегрузка, высокая эмоциональная напряженность, гипокинезия, обусловленная, в частности, интенсификацией производства, превосходят адаптационные возможности организма, истощая нервные ресурсы, что, в свою очередь, приводит к нарушению баланса процессов возбуждения и торможения в нервной системе, вызывая мышечный дисбаланс в покое, перенапряжение скелетных мышц во время физической нагрузки. Одним из последствий перечисленных негативных воздействий является усугубление дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника с развитием дорсопатии поясничного отдела позвоночника [1, 7]. Изучение структуры временной утраты трудоспособности показало, что продолжительность одного случая у мужчин больше, чем у женщин, что говорит о большей тяжести или меньшей эффективности лечения. Также в ходе немногочисленных исследований, посвященных состоянию здоровья мужчин молодого возраста, выявлено, что оно в целом значительно хуже, чем у женщин того же возраста, по многим показателям. Мужчины молодого возраста наиболее подвержены негативному влиянию внешних факторов, в том числе экологических, социально-экономического статуса, семейного положения, а также степени физической инициативности [8].

В настоящее время разрабатываются и активно внедряются различные методы коррекции нарушений функции опорно-двигательного аппарата, сопровождающих дорсопатии поясничного отдела позвоночника [3, 5, 10]. Вместе с тем вопрос по применению физических методов восстановления, и, в частности, средств кинезиотерапии и их сочетания остается актуальным. Нами был разработан метод коррекции нарушений оптимальной статики опорно-двигательного аппарата лиц с дорсопатией поясничного отдела позвоночника, включающий миофасциальную линейную гимнастику с применением проприоцептивной нервно-мышечной активации и упражнений в состоянии снижения гравитационной и осевой нагрузки (ССГОН) на блоковых тренажерах [9].

Цель исследования: оценить влияние линейной миофасциальной гимнастики на функциональное состояние, нейромышечную регуляцию у мужчин молодого возраста с дорсопатией поясничного отдела позвоночника.

Материал и методы исследования. В исследовании участвовали 109 мужчин в возрасте 25–44 лет с диагнозом дороспатии поясничного отдела позвоночника, которые были распределены в три группы: контроля, сравнения и основную. В первую (контрольную) группу (n = 27) вошли мужчины, которым был предложен и продемонстрирован комплекс утренней изометрической гимнастики для самостоятельных занятий в домашних условиях. Группа сравнения была разделена на две группы: в группе сравнения 1 (n = 27) мужчины регулярно занимались физической культурой с применением тренажеров локального воздействия в течение двух месяцев под наблюдением инструктора; мужчинам группы сравнения 2 (n = 28) комплекс восстановительных мероприятий проводился с применением силовых упражнений с дозированными параметрами по методу С.М. Бубновского (патент на изобретение № 2142771 от 14.10.1992). Продолжительность занятия 60 минут, комплекс проводился через день в течение двух месяцев; в основной группе (n = 27) использовали линейную миофасциальную гимнастику (способ коррекции нарушений оптимальной статики опорно-двигательного аппарата (патент на изобретение № 2511650 от 07.02.2014)). Занятия проводились через день, по 60 минут, в течение двух месяцев, использовались упражнения на тренажерах блочного типа. Вес отягощения и время процесса выполнения вытяжения тела в ССГОН на позвоночный столб увеличивали в зависимости от этапа комплекса и индивидуальных особенностей занимающихся. В основу линейной миофасциальной гимнастики (ЛМГ) взят принцип методики проприоцептивной нейромышечной фасилитации (ПНФ). Движения в упражнениях выполнялись в спирально-диагональном направлении, обусловленным скелетно-суставной системой и мышечной тканью, имеющей спиралеобразное расположение с соответствующим направлением движений, что позволяло в благоприятном режиме задействовать мышечно-связочный аппарат [4, 11].

Для оценки эффективности проводимых мероприятий использовались: стабилометрический анализатор «Статокинезиметр-СтабилАн» − проба изометрического сокращения мышц нижних конечностей (коэффициент усилия); определение амплитуды движений в сагиттальной плоскости (СП) в поясничном отделе позвоночника (ПОП) − тест Шобера (см); электроэнцефалография (электроэнцефалограф «Медиком-МТД»). Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью пакета статистических программ Statistica for Windows (версия 6.0), SPSS 12.0 и пакета статистического анализа Microsoft Excel 2003 для Windows XP. Использовались критерии непараметрической статистики: критерии Краскела – Уоллиса и Манна – Уитни (достоверность различий количественных признаков в независимых группах), критерии Мак-Немара (сравнение групп по качественным признакам, изучаемым в динамике). Статистически значимыми во всех случаях считались различия при p < 0,05. Анализ связей признаков проводился непараметрическим методом ранговой корреляции по Спирмену.

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование показателей изометрического напряжения мышц нижних конечностей проводили с использованием пробы изометрического сокращения мышц ног. Испытуемый, сидя на стуле, устанавливает стопы на стабилоплатформе. Учитывали следующие показатели: оценка усилия правой и левой нижних конечностей; усилия стопы (часть стопы, которой производилось давление на стабилоплатформу – пяткой или носком, наличие смещения – с носка на пятку или с пятки на носок). Полученные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

Динамика изометрического сокращения мышц нижних конечностей (коэффициент усилия) у мужчин с дорсопатией поясничного отдела позвоночника до и после проведения реабилитационных мероприятий

|

Группа сравнения |

Исходно (М±m) |

Повторно (М±m) |

Уровень р** |

|

Левая нога (коэффициент усилия) |

|||

|

Группа контроля (n=27) |

36,56±5,52 |

45,54±4,59 |

p>0,05 |

|

Группа сравнения 1 (n=27) |

30,56±7,92 |

45,12±7,02 |

p>0,05 |

|

Группа сравнения 2 (n=28) |

24,67±6,00 |

39,83±6,04 |

p<0,01 |

|

Основная группа 3 (n=27) |

46,53±6,32 |

66,49±3,28 |

p<0,01 |

|

Правая нога (коэффициент усилия) |

|||

|

Группа контроля (n=27) |

35,74±6,76 |

44,75±6,21 |

р>0,05 |

|

Группа сравнения 1 (n=27) |

40,52±7,18 |

52,63±6,17 |

р>0,05 |

|

Группа сравнения 2 (n=28) |

21,70±6,30 |

32,42±4,92 |

р<0,05 |

|

Основная группа 3 (n=27) |

48,84±6,35 |

69,45±3,26 |

р<0,001 |

|

Левая ступня (коэффициент усилия) |

|||

|

Группа контроля (n=27) |

9,49±4,20 |

4,68±3,88 |

р>0,05 |

|

Группа сравнения 1 (n=27) |

-7,60±3,27 |

5,64±3,46 |

р<0,01 |

|

Группа сравнения 2 (n=28) |

-0,83±3,73 |

11,55±2,78 |

р>0,05 |

|

Основная группа 3 (n=27) |

-6,81±3,94 |

18,63±2,79 |

р<0,001 |

|

Правая ступня (коэффициент усилия) |

|||

|

Группа контроля (n=27) |

13,63±4,77 |

9,12±3,18 |

р>0,05 |

|

Группа сравнения 1 (n=27) |

5,47±6,99 |

2,4±3,91 |

р>0,05 |

|

Группа сравнения 2 (n=28) |

7,53±5,20 |

13,17±2,96 |

р>0,05 |

|

Основная группа 3 (n=27) |

8,26±3,39 |

18,11±2,76 |

р< 0,01 |

|

* – статистическая значимость различий показателей в группах сравнения (критерий Краскела – Уоллиса, Манна – Уитни) |

|||

Как видно из таблицы 1, исходно у всех обследованных выявлен низкий показатель коэффициента усилия ног, а также разнонаправленность движений стоп обследованных. Данные эффекты, в первую очередь, могут определяться тем, что дорсопатия поясничного отдела позвоночника сопровождается снижением проприоцептивной чувствительности нижних конечностей вследствие патологической комбинации ослабленных и укороченных мышц, формирующих мышечный дисбаланс [10].

После проведенных восстановительных мероприятий в группе контроля (ГК) значимых изменений показателей теста не выявлено. Наилучшие статистически достоверные результаты показателей изометрического сокращения мышц ног наблюдались в основной группе (ОГ), где применяли линейную миофасциальную гимнастику – увеличилась сила давления, а также равномерность усилия правой и левой ног, также произошли положительные изменения динамики коэффициента усилия ступней, а сила и направленность движений синхронизировалась.

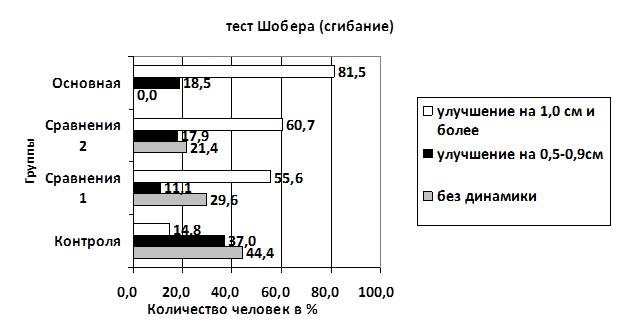

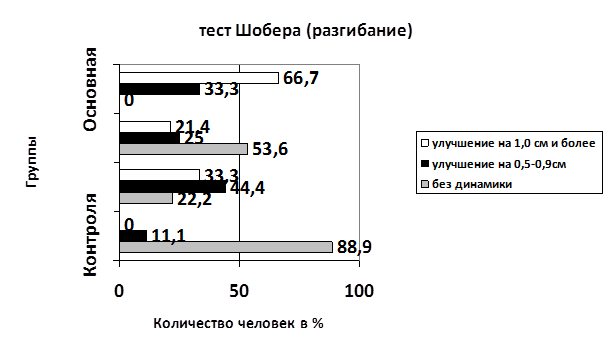

Анализ показателей подвижности в поясничном отделе позвоночника (тест Шобера) исходно выявил при сгибании у 95,4 % обследованных ограничение амплитуды движения, при разгибании – у 55,0 % обследованных, что свидетельствует о снижении подвижности ПОП, характерном для дорсопатии поясничного отдела позвоночника [2]. По результатам повторного измерения показателей теста Шобера после проведенных восстановительных мероприятий все обследованные были распределены в зависимости от выявленной динамики показателей на следующие подгруппы: нет изменений (увеличение показателя ≤ 0,5 см); увеличение показателя на 0,5–0,9 см; улучшение с увеличением показателя на 1,0 см и более. Полученные результаты представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Динамика показателей теста Шобера (%) на сгибание у мужчин с дорсопатией поясничного отдела позвоночника на фоне проведенных восстановительных мероприятий

Как видно из рисунков, после проведенных восстановительных мероприятий наилучшая динамика выявлена в основной группе – не было ни одного мужчины без положительной динамики показателей теста на сгибание и разгибание. У 81,5 % обследованных ОГ увеличение показателя на сгибание составило 1,0 см и более (p<0,001), у 66,7 % обследованных выявлена положительная динамика (1,0 см и более) теста на разгибание, что статистически значимо больше, чем в ГК и 1 и 2 группах сравнения.

Рис. 2. Динамика показателей теста Шобера (%) на разгибание у мужчин с дорсопатией поясничного отдела позвоночника на фоне проведенных восстановительных мероприятий

При вычислении средней разности пробы Шобера на сгибание в ГК зафиксировано лишь незначительное увеличение среднего показателя теста на сгибание: +0,42 (0,21–0,64) см, что считается допустимой погрешностью при проведении теста. В группе сравнения 1 (ГС 1) улучшились показатели теста в среднем на +0,84 (0,54–1,13) см; у группы сравнения 2 (ГС 2) средняя разность по данной пробе составила +1,01 (0,73–1,29) см, тогда как у обследованных ОГ данный показатель достиг уровня 1,52 (1,25–1,78) см, что значимо больше, чем в других группах сравнения (р<0,05).

При вычислении средней разности пробы Шобера на разгибание получены следующие результаты: в ГК отмечено незначительное увеличение показателя теста на разгибание на +0,10 (0,05–0,20) см, в ГС 1 увеличение показателя произошло в среднем на +0,84 (0,60–1,09) см, во 2-й группе сравнения – на +0,58 (0,31–0,84) см, средняя разность теста на разгибание в основной группе, где проводили ЛМГ, по сравнению с исходными данными составила 1,33 (1,15–1,51) см, что, в отличие от ГК и ГС 1 и 2, является статистически значимым (p< 0,001). Данный результат является статистически достоверным, его можно рассматривать как значимое улучшение подвижности в пояснично-крестцовом отделе позвоночника в сагиттальной плоскости под воздействием миофасциальной линейной гимнастики и упражнений на растяжение в состоянии снижения гравитационной нагрузки.

Оценка исходных показателей ЭЭГ выявила преобладание низкоамплитудных, дезорганизованных потенциалов, что свидетельствует о преобладании тонуса восходящих активирующих систем у обследованных мужчин, встречающихся при наличии стрессового компонента. Дезорганизованные ЭЭГ, выявленные у обследуемых, не являются безусловным указанием на функциональные изменения у мужчин в данной возрастной категории, а характеризуют лишь направленность функциональных изменений. По данным В.В. Гнездицкого (2004), такая дезорганизация биопотенциалов головного мозга считается признаком повышения его возбудимости, лабильности и активации коры головного мозга данных лиц [6].

После проведенных восстановительных мероприятий наиболее высокий коэффициент значимости положительных изменений рисунка биоэлектрической активности головного мозга отмечен в ОГ (р<0,01). Анализ динамики изменений показателей биоэлектрической активности головного мозга представлен в таблице 2.

Таблица 2

Динамика показателей ЭЭГ у мужчин с дорсопатией поясничного отдела позвоночника до и после проведения реабилитационных мероприятий

|

Группы сравнения |

Исходно |

После восстановительных мероприятий |

Уровень p ** |

||||||

|

Норма |

Пограничные ЭЭГ |

Норма |

Пограничные ЭЭГ |

||||||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

||

|

Группа контроля (n = 27) |

13 |

48,1% |

14 |

51,9% |

15 |

55,6% |

12 |

44,5% |

р > 0,05 |

|

Группа сравнения 1 (n = 27) |

13 |

48,1% |

14 |

15,9% |

19 |

70,4% |

8 |

26,9% |

р < 0,05 |

|

Группа сравнения 2 (n = 28) |

8 |

29,6% |

20 |

71,4% |

11 |

39,3% |

17 |

60,7% |

р > 0,01 |

|

Основная (n = 27) |

9 |

32,1% |

18 |

66,7% |

24 |

88,9% |

3 |

11,1% |

р < 0,001 |

|

Всего (n = 109) |

43 |

39,4% |

66 |

60,6% |

69 |

63,3% |

40 |

36,7% |

|

|

Уровень p * |

р > 0,05 |

рк–О < 0,01; р1–О < 0,05; р2–О < 0,01 |

|||||||

До проведения восстановительных мероприятий в основной группе у 18-ти из 27-ми обследованных отмечались пограничные показатели ЭЭГ, после использования авторской методики снижение тонуса активирующих систем наблюдалась у 15-ти из 18-ти обследованных, что позволяет говорить о положительном влиянии линейной миофасциальной гимнастики. Отмечалось уменьшение десинхронизирующих влияний восходящих неспецифических систем, восстановление альфа ритма, уменьшение количества низкоамплитудных ЭЭГ, что, возможно, связано с применяемой в методике активацией проприоцепции с участием сенсорных рецепторов, вовлечением нервной, мышечной ткани по определенным синергетическим мышечным линиям и координируется моторными отделами коры головного мозга. Данная синергия активирует механизм образования временной связи в обход ишемически поврежденных тканей либо за счет сохранившихся составляющих поврежденной структуры благодаря активации собственных резервов, что способствует усилению компенсаторно-приспособительных реакций нервной системы.

Для выявления взаимосвязей исследованных показателей провели корреляционный анализ по Спирмену с расчетом величины коэффициента корреляции, его доверительного интервала, уровня p. В результате выявлена положительная корреляционная зависимость средней силы показателей динамики изометрического сокращения ног и ЭЭГ: r=0,51 при p<0,005, а также динамики изометрического сокращения мышц ног и динамики теста на сгибание (проба Шобера) r=0,42 при p<0,03, следовательно, расслабление мышечной ткани на поясничном уровне способствует улучшению проприоцепции в данной области, в результате синхронизируется сила и направленность движений нижних конечностей, а также наблюдается положительная динамика показателей ЭЭГ, что говорит о положительном влиянии авторского способа на нейромышечную регуляцию у мужчин с дорсопатией поясничного отдела позвоночника в целом.

Заключение

Полученные в ходе исследования результаты показали, что дорсопатия поясничного отдела позвоночника у мужчин молодого возраста сопровождается нарушениями нейромышечной регуляции, что выражается в ограничение амплитуды движений в поясничном отделе позвоночника: при сгибании – у 95,4 % обследованных, при разгибании – у 55,0 %, а также разнонаправленной организацией и силой сокращения мышц нижних конечностей, вследствие снижения проприоцептивной чувствительности нижних конечностей, превалированием дезорганизованного (31,2 %) и низкоамплитудного (22,94 %) типов электроэнцефалограмм.

Установлено, что применение линейной миофасциальной гимнастики способствует увеличению амплитуды движения в поясничном отделе позвоночника, что выражается в достоверном увеличении показателей теста на сгибание в 81,5 % случаев и на разгибание в 66,7 % случаев. Наблюдается достоверное улучшение показателей коэффициента усилия нижних конечностей, в 1,4 и 1,9 раза по сравнению с обеими группами сравнения и 1,5 раза, с контрольной группой, а также биоэлектрической активности мозга в 63 % случаев у мужчин с дорсопатией поясничного отдела позвоночника, выполнявших линейную миофасциальную гимнастику.

Библиографическая ссылка

Якушева А.Н., Сабирьянова Е.С., Сабирьянов А.Р. ВЛИЯНИЕ ЛИНЕЙНОЙ МИОФАСЦИАЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ НА НЕЙРОМЫШЕЧНУЮ РЕГУЛЯЦИЮ У МУЖЧИН С ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=26404 (дата обращения: 26.12.2025).