В последние годы в нашей стране наблюдается тенденция к снижению травматизма среди взрослого населения, однако его показатель остается достаточно высоким и составляет 85,3 на 1000 человек [1]. Из общего числа травм 30% приходится на повреждения кисти, после которых у 70,7% больных развиваются контрактуры, снижение силы, расстройства координации, требующие восстановительного лечения [3; 4]. Важнейшей составляющей реабилитации является двигательная терапия, в том числе тренажерная гимнастика [5; 6]. В соответствии с решаемыми лечебными задачами её методики должны подразумевать адекватный качественный (по направленности воздействия) и количественный (по величине нагрузки и амплитуды) подбор упражнений, выполняемых с помощью специальных технических средств.

Занятия на аппаратах с пневмоприводами, биологической обратной связью, роботизированных комплексах включены в стандарты оказания медицинской помощи больным с последствиями травм и заболеваниями опорно-двигательной системы. В настоящее время отечественный рынок насыщен импортными тренажерами для реабилитации больных с двигательными нарушениями. Недостатками таких тренажеров являются высокая стоимость, которая делает их малодоступными для учреждений практического здравоохранения, необходимость специального обучения персонала, а также определенные трудности в эксплуатации и техобслуживании. Таким образом, вопросы разработки новых технических средств реабилитации, обладающих полифункциональным воздействием и позволяющих дозировать нагрузку, приобретают особую значимость в свете проблемы импортозамещения.

На наш взгляд, технические устройства для двигательной терапии должны обеспечивать возможность:

- локальной тренировки поврежденного сегмента;

- выполнения движений с учетом кинематических особенностей суставов вокруг всех возможных осей;

- осуществления всех видов движений (активных с дозируемой нагрузкой, пассивных с дозируемым усилием), а также выполнения лечебных укладок;

- тренировки силы, амплитуды, координации движений;

- использования различных режимов мышечной деятельности (изотонического, изометрического, ауксотонического) в соответствии с задачами тренировки;

- диагностики, контроля, управления и обратной связи.

Условно каждый такой тренажер можно представить в виде двух составляющих:

1) ложемента(ов) для обеспечения адекватного исходного положения, опоры и фиксации;

2) тренирующего модуля, обеспечивающего выбор параметров тренировки.

Конструкция съемных ложементов должна соответствовать антропометрическим параметрам пациента; обеспечивать возможность тренировки как правых, так и левых конечностей; иметь не травмирующие поверхности; не накапливать статическое электричество; допускать возможность обработки моющими средствами.

Мы определили некоторые технические характеристики тренажеров для реабилитации больных с последствиями травм и заболеваний верхней конечности (табл. 1).

Таблица 1

Технические характеристики тренажеров для реабилитации больных с двигательными нарушениями верхней конечности

|

Сустав |

Модуль сменных ложементов |

Тренирующий модуль |

||||

|

Фиксируемые части ложементов |

Выполняемые движения |

Плоскость |

Диапазон усилия (Нм) |

Длитель-ность цикла движения (сек) |

||

|

пациента (акт.движ.) |

привода (пасс.движ.) |

|||||

|

Плечевой |

1) фиксируется на плечевом поясе; 2) фиксируется на плече; длина регулируемая, от 10 до 20 см |

экстензия и флексия плеча |

S 60-0-180° |

0-150 |

0-250 |

1-20 |

|

абдукция и аддукция плеча |

F 180-0-0° |

0-80 |

0-250 |

1-20 |

||

|

горизонтальная экстензия и горизонтальная флексия плеча |

T 30-0-135° |

0-50 |

0-250 |

1-20 |

||

|

наружная и внутренняя ротация плеча |

R 90-0-90° |

0-50 |

0-250 |

1-20 |

||

|

Локтевой |

1) фиксируется на плече; длина регулируемая, от 10 до 20 см; 2) фиксируется на предплечье; длина регулируемая, от 10 до 15 см |

экстензия и флексия предплечья |

S 0-0-150° |

0-100 |

0-200 |

1-15 |

|

Луче-локтевой |

1) фиксируется на плече; длина регулируемая, от 10 до 20 см; 2) пальцы кисти фиксированы на рукоятке; длина рукоятки 10-11 см; диаметр рукояток 3 и 5 см (сменные рукоятки) |

супинация и пронация предплечья |

R 90-0-90° |

0-50 |

0-100 |

1-10 |

|

Луче-запястный |

1) фиксируется на предплечье; длина регулируемая, от 10 до 15 см 2) пальцы кисти фиксированы на рукоятке; расстояние от оси вращения до рукоятки регулируемое, от 8 до 11 см; длина рукоятки 10-11 см; диаметр рукояток 3 и 5 см (сменные рукоятки) |

экстензия и флексия кисти |

S 70-0-80° |

0-80 |

0-100 |

1-10 |

|

абдукция и аддукция кисти |

F 20-0-50° |

0-50 |

0-100 |

1-10 |

||

С учетом сформулированных требований нами разработано и изготовлено «Устройство для тренировки сгибания-разгибания кисти» [2].

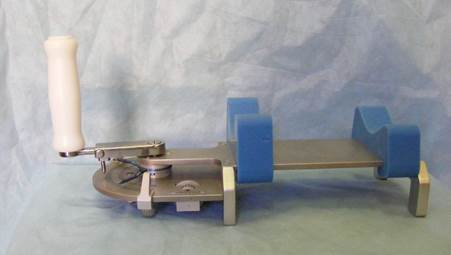

Рис. 1. Общий вид тренажера

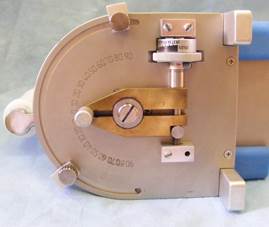

Тренажер (рис. 1) состоит из ложемента для предплечья, обеспечивающего адекватное исходное положение, и собственно тренирующего модуля. На оси закреплен рычаг со сменной рукояткой, поворачивающийся на 90 градусов в каждую сторону. Аппарат снабжен нагружающим механизмом (рис. 2), имеющим цифровую индикацию. На краю платформы закреплены ограничители движений, позволяющие обезопасить тренировку и делающие возможным проведение процедуры даже пациентам в периоде «съемной лонгеты».

Рис. 2. Нагружающий механизм тренажера

Устройство работает следующим образом. Пациент укладывает предплечье на опоры, расположенные в соответствии с его размерами; пальцами кисти обхватывает рукоятку; ось лучезапястного сустава необходимо совместить с осью устройства, для этого предусмотрен механизм со стопорной защелкой. Врач или инструктор устанавливает в нужное положение ограничители; затем задает необходимую нагрузку, вращая лимб нагружающего механизма. Пациент выполняет активное сгибание и разгибание кисти с заданными амплитудой и нагрузкой (рис. 3). Указатель и шкала визуализируют положение кисти по отношению к предплечью, а стрелки-индикаторы указывают диапазон выполненных движений.

Рис. 3. Тренировка сгибания-разгибания кисти

Таким образом, тренажер позволяет дозировать силу и амплитуду движений кисти, а также дает возможность тренировки с биологической обратной связью благодаря визуализации параметров. Наличие сменных рукояток и ограничителей движений позволяет использовать устройство в терапии больных даже со значительными функциональными нарушениями.

Для доказательства эффективности использования тренажера в клинической практике мы провели сравнительный анализ результатов реабилитации двух групп пациентов женского пола с переломом лучевой кости в типичном месте, осложненным развитием комплексного регионарного болевого синдрома (КРБС).

Всем больным назначали курс восстановительного лечения, включающий кинезо- и физиотерапию, медикаментозную коррекцию.

Лечебными задачами кинезотерапии были оптимизация локальной трофики, увеличение подвижности травмированной руки, формирование и тренировка захвата кистью. ЛФК включала активные и пассивные упражнения для суставов руки в сочетании с массажем сегментарной зоны и «отсасывающим» массажем верхней конечности. Пассивная гимнастика, выполняемая с помощью инструктора, исключала грубые насильственные движения, которые могли бы привести к усилению боли и отечности.

В качестве рабочей гипотезы было выдвинуто предположение, что при сходных (по характеру и выраженности) функциональных нарушениях в начале курса лечения, одинаковом базовом курсе реабилитационных мероприятий применение разработанного нами тренажера должно привести к более существенному приросту диапазона движений в суставах кисти.

Методом простой рандомизации группа больных из 54 человек была разбита на две по 27 человек в каждой. Один пациент не смог окончить курс лечения по семейным обстоятельствам. Таким образом, отнесение пациентов к группе производилось путем вскрытия заранее подготовленных конвертов.

Тренажер использовался во второй группе.

Для объективизации состояния больных оценивали выраженность болевого синдрома (по визуально-аналоговой шкале), отека кисти, амплитуду движений в суставах пальцев (по методу Бойеса) и лучезапястном суставе.

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием параметрических критериев, поскольку распределение в данных выборках отличалось от нормального. Гипотезу о равенстве медиан проверяли с помощью критерия Манна-Уитни, об изменении показателя в процессе лечения – с помощью критерия Вилкоксона. Описание данных приводим в виде медианы, первого и третьего квартилей, минимального и максимального значений (Me (25%;75%), Min-Max). Уровень статистической значимости принят равным 0,05.

Несмотря на то что во II группе возраст больных был несколько выше, выраженность болевого синдрома, отека, нарушения амплитуды движений в начале лечения была в обеих группах практически одинаковой (табл. 2).

Таблица 2

Выраженность клинико-функциональных нарушений у пациентов сравниваемых групп в начале лечения

|

Клинико-функциональные нарушения |

I группа (n=27) Min-Max |

II группа (n=26) |

р |

|

Возраст |

56 (49;60), 37-68 |

59 (54;67), 38-73 |

0,07 |

|

Боль (мм по ВАШ) |

58 (50;65), 0-87 |

57,5 (35;70), 3-92 |

0,87 |

|

Отек (мм) |

18 (15;25), 5-30 |

20 (8;25), 2-40 |

0,88 |

|

Дефицит ладонного сгибания (мм) |

60 (40;100), 10-100 |

60 (40;75), 5-120 |

0,99 |

|

Сгибание в лучезапястном суставе (град.) |

30 (20;40), 10-60 |

32.5 (25;45), 0-70 |

0,60 |

|

Разгибание в лучезапястном суставе (град.) |

20 (10;25), 0-70 |

22,5 (10;30), 0-60 |

0,42 |

В обеих группах в процессе реабилитации произошло статистически значимое снижение отека, болевого синдрома, улучшение схвата кисти. За исключением разгибания в лучезапястном суставе показатели в группах при завершении реабилитации статистически значимо не различались (табл. 3). Прирост разгибания во II группе был значимо больше. Следует отметить, что и продолжительность курса лечения для достижения поставленных целей у этих пациентов оказалась меньше.

Таблица 3

Выраженность клинико-функциональных нарушений у пациентов сравниваемых групп по окончании лечения

|

Клинико-функциональные нарушения |

I группа (n=27) |

II группа (n=26) |

р** |

||

|

Me (25%;75%) Min-Max |

p* |

Me (25%;75%) Min-Max |

p * |

||

|

Боль (мм по ВАШ) |

25 (15;30), 0-60 |

0,000008 |

27,5 (15;45), 0-58 |

0,000012 |

0,70 |

|

Отек (мм) |

8 (4;10), 2-30 |

0,000146 |

6 (3;15) |

0,000119 |

0,74 |

|

Дефицит ладонного сгибания (мм) |

35 (15;60), 0-80 |

0,000008 |

40 (25;60), 0-115 |

0,000008 |

0,53 |

|

Сгибание в лучезапястном суставе (град.) |

45 (15;60), 15-65 |

0,000008 |

45 (25;60), 20-80 |

0,000008 |

0,46 |

|

Разгибание в лучезапястном суставе (град.) |

25 (15;35), 5-70 |

0,000040 |

40 (25;45), 0-70 |

0,000012 |

0,012 |

|

Прирост сгибания за курс |

10 (5;15), 0-30 |

10 (10;15), 5-30 |

0,21 |

||

|

Прирост разгибания за курс |

5 (5;10), 0-15 |

10 (10;20), 0-45 |

0,000027 |

||

|

Срок лечения |

18 (16;21), 11-28 |

15 (14;17), 10-48 |

0,0047 |

||

* – при сравнении до и после лечения (критерий Вилкоксона). Для показателей измеряемых дважды;

** – при сравнении групп (критерий Манна-Уитни).

Мы отдаем себе отчет в том, что наше исследование является предварительным и не отличается высоким уровнем доказательности. Тем не менее полученные по одному из показателей (разгибание в лучезапястном суставе) результаты оказались лучше, чем в группе сравнения, а по остальным сопоставимые, что подтверждает эффективность применения разработанного тренажера в общем комплексе реабилитационных мероприятий у больных с патологией кисти.

Тренажер дешев в исполнении, портативен, полифункционален, поэтому может быть востребован широкой группой потребителей: поликлиниками, стационарными отделениями травматологии, ортопедии, неврологии, государственными и коммерческими центрами и отделениями реабилитации, кабинетами лечебной физкультуры, санаторно-курортными учреждениями, а также частными потребителями для проведения кинезотерапии в домашних условиях.

В перспективе возможна разработка подобных устройств для всех отделов верхних и нижних конечностей и использование их в качестве модулей управляемого экзоскелета человека.

Мы полагаем, что использование разработанного нами тренажера в общем комплексе восстановительного лечения приведет к улучшению функциональных результатов, сокращению сроков пребывания больных в стационаре, уменьшению сроков нетрудоспособности, снижению уровня инвалидизации, улучшению качества жизни пациентов.

Библиографическая ссылка

Новиков А.В., Мотякина О.П., Щедрина М.А., Донченко Е.В. УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ КИСТИ – ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩИХ ПОДХОДОВ К СОЗДАНИЮ ТРЕНАЖЕРОВ // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 5. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=25435 (дата обращения: 14.02.2026).