Конституциональная диагностика предрасположенности организма женщин к различным гинекологическим заболеваниям по соматотипу становится все популярней в связи с возможностью учета влияния экзо- и эндогенных факторов [2, 4, 5, 6, 8]. Для подтверждения непосредственного влияния соматотипологических особенностей организма на вероятность возникновения и вида гинекологического заболевания необходимо проводить обследование значительного числа женщин с целью выделения преобладающего соматотипа, имеющего протективное значение [7, 9]. Клиническая практика показывает, что данные исследования необходимо осуществлять уже в раннем возрасте для исключения влияния множества факторов риска, а также продолжать исследования в репродуктивном возрасте для исследования влияния этих факторов, поскольку в течение жизни происходит накопление действия этих факторов в организме женщин.

Соматотип по компонентному уровню варьирования признаков позволяет оценить соотношение жировой, мышечной и костной масс в организме каждой женщины. Однако высокая индивидуальная вариабельность показателей относительной жировой и мышечной масс требует проведение исследования динамики физического развития каждой женщины. Это дает возможность индивидуализировать подход к женщине-пациенту, исследовать ее особенности организма, отличить нормальные величины от патологических при проведении диагностики заболевания и определить морфологические сдвиги предрасположенности к различным заболеваниям и составить план изменения образа жизни. [3, 10].

Цель исследования

Целью исследования является определение вариантов распределения и выявление превалирующей характеристики по компонентному уровню варьирования таких соматотипологических признаков как выраженность жировой массы, мышечной массы и костной массы тела здоровых женщин юношеского и репродуктивного возраста, проживающих на Юге России.

Материал и методы исследования

Проведено соматотипирование 600 здоровых женщин Юга России, из них 110 (18,4 %) были юношеского возраста, а 490 (81,6 %) – репродуктивного возраста. Обследуемые группы составляли только практически здоровые женщины, у которых на данный момент не было обнаружено острой или хронической патологии органов и систем организма. Помимо этого, обязательным критерием включения в исследование являлось наличие информированного добровольного согласия на участие в исследовании, которое было подписано каждой женщиной.

Соматометрия осуществлялась при помощи следующего инструментария: скользящего циркуля (штангенциркуля), толстотного циркуля, сантиметровой ленты, калипера со стандартным давлением 10 г/мм2. Оценку жировой массы проводили путем измерения четырех кожно-жировых складок, мышечной массы – на основании измерения четырех обхватов звеньев тела, костной массы – посредством измерения четырех диаметров костей. Соматотипирование производили по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина [1], что позволяло выделить следующие варианты оценки результатов в баллах: 1 – очень низкая, 2 – низкая, 3 - ниже среднего, 4 – средняя, 5 – выше среднего, 6 – высокая, 7 – очень высокая степень выраженности исследуемого компонента.

Результаты соматодиагностики оценивались как в рамках изучаемой популяции обследуемых групп женщин по возрасту, так и в целом. Проведен также сравнительный анализ полученных результатов с использованием критерия Стьюдента (t), различия между возрастными группами считались достоверными при р <0,05.

Результаты и их обсуждение

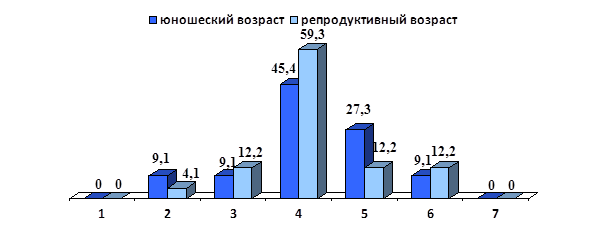

Варианты выраженности жирового компонента тела у женщин юношеского и репродуктивного возраста показаны на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение степени выраженности жировой массы тела у женщин юношеского и репродуктивного возраста (в %)

Условные обозначения показателей по горизонтали: 1 – «очень низкий»; 2 – «низкий»; 3 – «ниже среднего»; 4 – «средний»; 5 – «выше среднего»; 6 – «высокий», 7 – «очень высокий».

Из графика, изображенного на рисунке 1 следует, что у женщин юношеского возраста «низкий» показатель жировой массы тела встречается в 2 раза чаще, чем у женщин репродуктивного возраста (9,1 % и 4,1 %, соответственно). Также выраженность показателя жировой массы тела «выше среднего» у лиц юношеского возраста наблюдается более чем в 2 раза чаще по сравнению с женщинами репродуктивного возраста (27,3 % и 12,2 %, соответственно). В целом среди обследованных женщин юношеского и репродуктивного возраста наибольшее число имеют «средний» показатель выраженности жирового компонента тела (45,4 % и 59,3 %, соответственно). В то же время у женщин репродуктивного возраста чаще наблюдается выраженность жировой клетчатки тела «выше средней» (12,2 % и 9,1 %, соответственно).

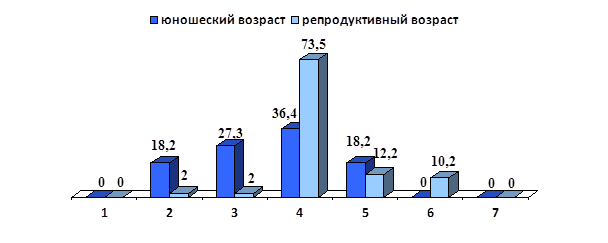

Результаты исследования выраженности мышечного компонента тела у обеих групп обследованных женщин изложены на рисунке 2.

Рис. 2. Распределение степени выраженности мышечной массы тела у обследованных женщин (в %)

Условные обозначения показателей по горизонтали: 1 – «очень низкий»; 2 – «низкий»; 3 – «ниже среднего»; 4 – «средний»; 5 – «выше среднего»; 6 – «высокий», 7 – «очень высокий».

Как видно из результатов исследования выраженности мышечной массы тела, представленных на рисунке 2, такие показатели как «низкий», «ниже среднего» и «выше среднего» более характерны для женщин юношеского возраста (18,2 %, 27,3 % и 18,2 %, соответственно), а показатели «средний» и «высокий» более часто выявляются у женщин репродуктивного возраста (73,5 % и 10,2 %, соответственно). Однако основной контингент женщин юношеского и репродуктивного возраста имеет «средний» показатель выраженности мышечной массы тела (36,4% и 73,5%, соответственно).

Проведенное исследование позволяет характеризовать выраженность мышечной массы тела у обследованных женщин Юга России как среднюю. Вместе с тем, у женщин юношеского возраста слабое развитие мышечной массы встречается более часто, чем у женщин репродуктивного возраста.

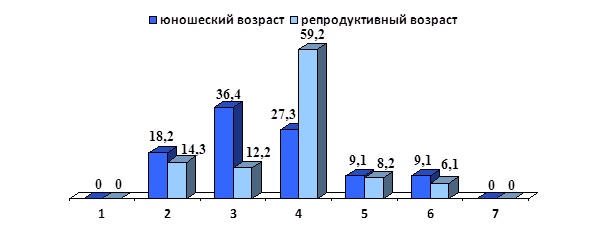

Результаты исследования степени выраженности костного компонента тела у обследованных женщин показаны на рисунке 3.

Рис. 3. Распределение степени выраженности костной массы тела у обследованных женщин (в %)

Условные обозначения показателей по горизонтали: 1 – «очень низкий»; 2 – «низкий»; 3 – «ниже среднего»; 4 – «средний»; 5 – «выше среднего»; 6 – «высокий»; 7 – «очень высокий».

Изложенные на рисунке 3 сведения указывают, что у большинства женщин юношеского возраста выявлен показатель выраженности костной массы тела «ниже среднего» (36,4%). Несколько более редко имел место «средний» показатель (27,3%), а также «низкий» показатель (18,2%). Выраженность костной массы тела «выше средней» и «высокой» отмечены значительно одинаково редко (по 9,1 %). Среди женщин репродуктивного возраста наиболее часто выявлялся «средний» показатель (59,2%) выраженности костной массы тела. Показатели «низкий» и «ниже среднего» определялись значительно реже (14,3% и 12,2%, соответственно). Более выраженная костная масса тела у женщин этого возраста выявлялась еще более редко («выше средней» - у 8,2%, «высокая» - у 6,1%). Полученные результаты исследования выраженности костной массы тела у женщин юношеского и репродуктивного возраста свидетельствуют о среднем уровне её развития.

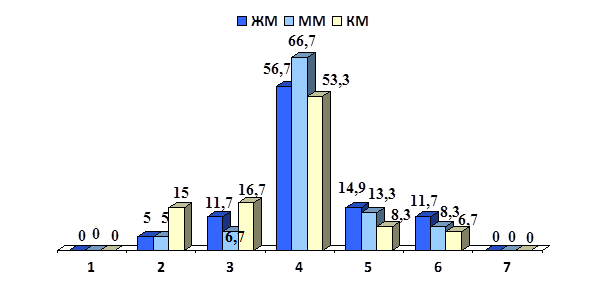

Соотношение исследуемых нами показателей развития жировой массы, мышечной массы и костной массы тела здоровых женщин Юга России юношеского и репродуктивного возраста показано на рисунке 4.

Рис. 4. Характеристика степени выраженности сочетания жировой, мышечной и костной массы тела у обследованных женщин (в %)

Условные обозначения показателей по горизонтали: 1 – «очень низкий»; 2 – «низкий»; 3 – «ниже среднего»; 4 – «средний»; 5 – «выше среднего»; 6 – «высокий»; 7 – «очень высокий».

Как следует из представленных на рисунке 4 результатов исследования, основной контингент обследованных женщин юношеского и репродуктивного возраста имел «средний» показатель сочетания выраженности жировой клетчатки, мышечной массы и костной массы тела (56,7 %, 66,7 % и 53,3 %, соответственно). Другие сочетания встречались значительно реже. Следует отметить, что в наших исследованиях не выявлено женщин с «очень низким» и «очень высоким» показателем выраженности жировой клетчатки, мышечной массы и костной массы тела.

Выявленные антропометрические особенности тела женщин юношеского и репродуктивного возраста имеют важное значение в практике здравоохранения для оценки состояния их здоровья и структурно-функционального состояния их организма. Они дают интегральную информацию о морфологических факторах риска нарушений здоровья женщин и наследственной предрасположенности к определенной патологии, в данном случае к беременности, родоразрешению, развитию наиболее часто встречающихся заболеваний, в том числе молочных желез. Полученные нами антропометрические характеристики здоровых женщин Юга России будут служить основой для научных исследований и использования в практическом здравоохранении.

Заключение

На основании выполненных исследований показателей выраженности жировой, мышечной и костной массы тела женщин юношеского и репродуктивного возраста Юга России в Ростовской области выявлено, что среди них не встречаются лица крайних типов выраженности указанных анатомических компонентов тела. Анализ результатов исследования показал, что у большинства обследуемых женщин превалировали «средние» показатели выраженности жировой массы (56,7 %), мышечной массы (66,7 %) и костной массы (53,3 %) тела. Это свидетельствует о преимущественно благоприятном состоянии их здоровья.

Библиографическая ссылка

Плащинская А.М., Михельсон А.Ф., Кузьмицкая Е.В., Осипов Д.П., Остапенко А.В. СОМАТОТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПО КОМПОНЕНТНОМУ УРОВНЮ ВАРЬИРОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН ЮГА РОССИИ ЮНОШЕСКОГО И РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 5. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=25413 (дата обращения: 14.02.2026).