Беременность является одним из физиологических этапов репродуктивной жизни женщины, в связи с чем весьма распространен миф о благотворном влиянии гестационных процессов на здоровье женщины. Однако, по мнению некоторых авторов, беременность является стрессом для женского организма с высокой «ценой адаптации», последствия которого опосредуют развитие дисфункциональных отклонений даже в периоде перименопаузы [1; 3]. Уже после первой беременности отмечается формирование патологических состояний репродуктивной системы и многочисленных соматических заболеваний у 68% женщин [7]. Предшественниками развития патологических процессов после родов являются функциональные изменения в различных системах женского организма, происходящие на достаточно длительном временном отрезке [8]. Однако существует категория женщин, для которых беременность является оздоравливающим фактором: имеются данные о снижении частоты и тяжести эпилептических приступов у 70-85% женщин во время беременности [4].

Указанные закономерности обусловлены существованием различий в адаптивности и резистентности женского организма [1; 3]. Для оценки характера адаптации необходимы данные о функциональных особенностях кардио-респираторной, гормональной, нервно-рефлекторной, вегето-висцеральной систем [6]. В свою очередь, на формирование адаптационной специфики женского организма влияет функционирование репродуктивной системы, которое основывается на принципе «симметрии-асимметрии» [3; 9].

Данные литературы свидетельствуют о том, что стереоизомерия женского организма, а также женской репродуктивной системы (плацентарная латерализация), оказывает непосредственное влияние на характер вегетативной регуляции и течение беременности в зависимости от ее характера (правоориентированный, левоориентированный и комбинированный тип функциональной системы «мать-плацента-плод») (ФСМПП) [3; 9]. Однако особенности ее «функционального поведения» в послеродовом периоде практически не изучены. Роды являются финальным этапом жизнедеятельности ФСМПП, на котором наступает системный анатомо-функциональный «разлом», заключающийся в нарушении интегративных и коммуникативных связей между подсистемами «мать», «маточно-плацентарный комплекс» и «плод». Изучение пространственной согласованности предгестационных, гестационных и постгестационных процессов, каждый из которых детерминирован генетически и может быть реализован только в соответствии с индивидуальной латеральной конституцией [3; 9], представляет значительный интерес при рассмотрении постгестационной адаптивности женского организма.

В качестве индикатора функционального состояния организма в физиологии используются показатели центральной и периферической гемодинамики, исследованные как в покое, так и на фоне нагрузки [2]. В этом случае информативным неинвазивным методом оценки функционального состояния организма и возможностей его адаптации в настоящее время признан анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) [6; 10].

Цель исследования: изучение интегральных характеристик вариабельности сердечного ритма у женщин послеродового периода в зависимости от показателей латерального поведенческого профиля и гестационных асимметрий.

Материал и методы исследования

У 1265 женщин проведено определение исходного латерального поведенческого профиля асимметрий с помощью модифицированного теста Аннет, а также с помощью двумерного ультразвукового аппарата «Toshiba (Eccocee) SSA-340» (Япония) с частотой датчика 3,5 МГц на 11-13-й неделе беременности определялась локализация плаценты.

Методом случайной выборки «Монета» было отобрано 175 первородящих женщин в послеродовом периоде в возрасте от 21 до 46 лет, из которых в последующем сформировались основные группы для проведения дальнейших исследований. Критериями включения при формировании групп явились: естественные первые роды, отсутствие аномалий развития органов малого таза, самостоятельное зачатие. В группах отобранных женщин согласно поставленным задачам и с целью формирования сопоставимых по численности исследуемых латеральных подгрупп проведено определение исходного латерального поведенческого профиля асимметрий с помощью модифицированного теста Аннет. После тестирования по Аннет каждому результату теста присваивался весовой коэффициент, на основании которого вычислялись средневзвешенные показатели. Правши имели не менее 90% правых признаков по четырем уровням: «глаза», «уши», «руки», «ноги»; левши – не менее 90% левых признаков; а к амбидекстрам относили женщин, имевших не менее 60% правых и 40% левых признаков. Были выделены подгруппы с правым (П) латеральным поведенческим профилем асимметрий, левым (Л) и амбидекстральным (А).

Было сформировано 9 групп женщин в зависимости от характера латерального поведенческого профиля (ЛППА) и гестационых асимметрий: амбидекстры с амбилатеральным расположением плаценты – 6 человек, амбидекстры с левосторонним расположением плаценты – 21, амбидекстры с правосторонним расположением плаценты – 21; левши с амбилатеральным расположением плаценты – 8, левши с левосторонним расположением плаценты – 5, левши с правосторонним расположением плаценты – 8; правши с амбилатеральным расположением плаценты – 6, правши с левосторонним расположением плаценты – 9, правши с правосторонним расположением плаценты – 13.

Комплексная оценка вариабельности сердечного ритма осуществлялась по показателю активности регуляторных систем (ПАРС) [5]. Он вычислялся в баллах по специальному алгоритму, учитывающему статистические показатели, показатели гистограммы и данные спектрального анализа кардиоинтервалов. Показатель активности регуляторных систем позволяет дифференцировать различные степени напряжения регуляторных систем. ПАРС был предложен еще в начале 80-х годов прошлого столетия [2; 3] и оказался довольно эффективным в оценке адаптационных возможностей организма женщин [8].

Значения ПАРС выражаются в баллах от 1 до 10 и позволяют диагностировать различные функциональные состояния с точки зрения риска развития нозологических состояний. Для каждой ступени «лестницы состояний» предусмотрен «диагноз» функционального состояния в зависимости от степени напряженности в работе регуляторных механизмов. В результате возможно стратифицировать обследуемых женщин по одному из 4 функциональных состояний согласно принятой в донозологической диагностике классификации [2]:

- состояние нормы, или состояние удовлетворительной адаптации (ПАРС =1-3 балла);

- состояние функционального напряжения (ПАРС = 4-5 баллов) - донозологическое состояние;

- состояние перенапряжения, или состояние неудовлетворительной адаптации (ПАРС = 6-7 баллов);

- состояние истощения регуляторных систем, или срыв адаптации (ПАРС =8-10 баллов).

У всех обследуемых женщин регистрировался ЭКГ-сигнал в положении лежа на спине во втором стандартном отведении. Продолжительность записи составляла 5 минут. У каждого исследуемого проводили анализ 2 повторных записей по 5 мин. для подтверждения состояния стационарности регистрируемого процесса. Обработка кардиоинтервалограмм и анализ вариабельности сердечного ритма проводились с помощью аппарата «Варикард 2.5.1» и программы «Эским - 6» (Институт внедрения новых медицинских технологий «Рамена», г. Рязань).

Перед началом записи ВСР исследуемые находились в покое в положении лежа с приподнятым изголовьем в течение 5-10 минут. Исследование вариабельности сердечного ритма проводилось не ранее чем через 1,5-2 часа после еды, большой физической или стрессовой нагрузки, в лаборатории, в которой поддерживалась постоянная температура 20-22 °С.

Результаты исследования и их обсуждение

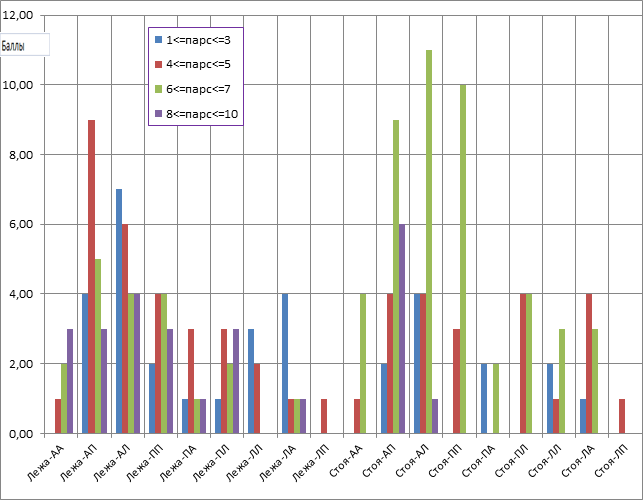

При анализе полученных результатов было установлено, что в послеродовом периоде показатели вегетативного равновесия регистрировались у женщин только в группе амбидекстров с левосторонней локализацией плаценты как в положении «лежа», так и при переходе в положение «стоя», что указывает на стабильность механизмов вегетативной регуляции. Показатели вегетативной регуляции сердечного ритма, свидетельствующие об активации центральных механизмов, были зарегистрированы в группе левшей с амбилатеральным расположением плаценты как в состоянии функционального покоя, так и при переходе в активный ортостаз, с выраженным повышением уровня индекса централизации. При переходе в положение «стоя» активация центрального звена регуляции ритма сердца отмечалась у левшей с правосторонней локализацией плаценты и правшей – с левосторонним расположением плаценты (рисунок).

Распределение женщин послеродового периода (в %) по динамике функционального состояния в зависимости от латерального поведенческого профиля и гестационных асимметрий

Примечание: АА – амбидекстры с амбилатеральным расположением плаценты, АЛ – амбидекстры с левосторонним расположением плаценты, АП – амбидекстры с правосторонним расположением плаценты, ЛА – левши с амбилатеральным расположением плаценты, ЛЛ – левши с левосторонним расположением плаценты, ЛП – левши с правосторонним расположением плаценты, ПА – правши с амбилатеральным расположением плаценты, ПЛ – правши с левосторонним расположением плаценты, ПП – правши с правосторонним расположением плаценты. ПАРС – показатель активности регуляторных систем в баллах.

Превалирование автономного контура регуляции сердечного ритма в состоянии функционального покоя регистрировалось у женщин-амбидекстров с амбилатеральным расположением плаценты, у левшей с правосторонним расположением плаценты и правшей с амби- и правосторонним расположением плаценты. Ортостатическая нагрузка не приводила к изменениям показателей вегетативной регуляции сердечного ритма в группе правшей у женщин с правосторонним и амбидекстров с амбилатеральным расположением плаценты, что свидетельствовало об экономной вегетативной регуляции.

Интересен тот факт, что у женщин с правым профилем асимметрий и амбидекстрально расположенной плацентой переход из положения «лежа» в положение «стоя» вызывал изменение контура регуляции сердечного ритма в пользу центрального (симпатического) звена.

У правшей с амбилатеральным расположением плаценты, у которых выявлено также преобладание автономного контура регуляции, отмечалось достижение вегетативного равновесия (нормотонии) при переходе в состояние активного ортостаза.

Выводы

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что наиболее устойчивые механизмы вегетативной регуляции функций в послеродовом периоде отмечались у женщин с преобладанием вектора «левых сил» в латеральном профиле (амбидекстров с левосторонней локализацией плаценты), у которых регистрировалась нормотония как в положении лежа, так и стоя. По мере усиления влияния вектора «правых сил» в латеральном профиле асимметрий установлено, что у амбидекстров с правосторонней локализацией плаценты в случае нормотонии в функциональном покое при перемене положения тела отмечалось усиление активации автономного контура регуляции сердечного ритма. Женщины с правым профилем асимметрий с контрнаправленным левосторонним расположением плаценты, у которых в состоянии функционального покоя была зарегистрирована нормотония (вегетативное равновесие), в состоянии активного ортостаза проявляли переключение вегетативной регуляции на центральный (симпатический) контур. Проведенный анализ значений ПАРС свидетельствует о том, что число женщин с нормальными значениями параметра было максимальным в группе амбидекстров с левоориентированной плацентой, несколько меньшим у амбидекстров с правой плацентой, левшей с амби- и левыми плацентами, у правшей с правыми плацентами. Состояние функционального напряжения (донозологическое) преобладало у амбидекстров с правыми плацентами. Срыв адаптации в подавляющем большинстве диагностировался у амбидекстров с левой плацентой. Группа левшей вне зависимости от плацентации оказалась наиболее стабильна, не обнаружив представительниц с неудовлетворительной адаптацией или срывом адаптации. Так, в подгруппе амбидекстров с амбиплацентами, левшей с правыми плацентами, правшей с амби- и праволокализованными плацентами главным образом принимает участие парасимпатический отдел вегетативной нервной системы (автономный контур регуляции), в группе левшей с амбидекстрально расположенной плацентой – симпатический отдел (центральный контур регуляции). В модуляции сердечного ритма представительниц амбидекстров с левой и правой плацентами, левшей с левыми плацентами и правшей с левыми плацентами влияние одного из отделов вегетативной нервной системы было не выражено.

Библиографическая ссылка

Капустян Е.Г., Боташева Т.Л., Заводнов О.П., Плигина Е.В., Рудова О.И. ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В СОСТОЯНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОКОЯ И В АКТИВНОМ ОРТОСТАЗЕ У ЖЕНЩИН В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛАТЕРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ И ГЕСТАЦИОННЫХ АСИММЕТРИЙ // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 5. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=25309 (дата обращения: 14.02.2026).