Состояние здоровья омских студентов характеризуется следующими закономерностями: более половины студентов (58,1%±1,7), поступивших в вузы, имеют хроническую патологию, в структуре которой преобладают болезни органов пищеварения (20,1%), глаз (14,7%), костно-мышечной системы (14,9%), эндокринной системы (13,6%), отоларингологические заболевания (13,3%), болезни мочеполовой системы (10,8%) и кровообращения, (4,5%) психические нарушения (2,9%). Одной из причин ухудшения здоровья студентов в настоящее время является рост числа лиц с дисгармоничным физическим развитием, в том числе с дефицитом массы тела, избыточной массой и ожирением [1; 3; 4; 7-9]. Среди корригируемых факторов риска возникновения болезней органов пищеварения у студентов выделяют несоблюдение принципов рационального питания и пищевого поведения, недостаточную двигательную активность и др. [2; 6; 10].

Под пищевым поведением понимается ценностное отношение к пище и её приёму, стереотип питания в обыденных условиях и в ситуации стресса. Пищевое поведение определяет не только потребности, но и полученные в прошлом знания и стратегии мышления. На формирование пищевого поведения влияют многие факторы: социальные, экономические, этнокультурные, личностные особенности, учебная среда и т.д. [4; 10]. Важная роль в формировании пищевого поведения отведена эмоциональной сфере, так как удовлетворение голода связано с ощущением комфорта, качества жизни и защищённости [6]. Все перечисленное может способствовать формированию нарушений пищевого поведения. На сегодняшний день утвердилось деление пищевого поведения (ПП) на экстернальное, ограничительное и эмоциогенное (Т.Г. Вознесенская, 2004). Все это характеризует важность и новизну предпринятого нами исследования. При экстернальном пищевом поведении мотивацией к приему пищи служат не внутренние стимулы (уровень глюкозы, наполняемость желудка и т.д.), а внешний вид пищи, ее запах, красивая упаковка, компания. Для студентов с ограничительным пищевым поведением характерны: жесткий контроль за количеством и свойствами потребляемой пищи, бессистемные слишком строгие диеты, сменяющиеся периодами переедания с неизбежным набором веса. Именно этот тип ПП приводит к так называемой диетической депрессии. Эмоциогенное ПП характеризуется приемом пищи под влиянием сниженного настроения, повышенной тревожности и агрессивности. При таком ПП стимулом к приему пищи является также не чувство голода, а эмоциональный дискомфорт (Аксенова М.Г., Рахманин Ю.А. и др., 2005).

Цель исследования. Оценить показатели качества жизни (GSRS), пищевого поведения, характер питания у студентов с заболеваниями органов пищеварения медицинского университета для создания общих и персонифицированных мероприятий по коррекции пищевого поведения и рациона питания.

Задачи исследования

1. Определить антропометрические показатели и оценить состав тела, получить данные опросников пищевого поведения и качества жизни (GSRS), характер питания у студентов с заболеваниями органов пищеварения медицинского университета.

2. Создать персонифицированную базу данных качества жизни и пищевого поведения студентов с заболеваниями органов пищеварения.

3. Определить кластеры студентов с однотипным пищевым поведением и качеством жизни.

4. Разработать общие и персонифицированные мероприятия по коррекции пищевого поведения и улучшению качества жизни студентов.

Материалы и методы. Для исследования была сформирована группа обследуемых студентов с заболеваниями органов пищеварения в Омском государственном медицинском университете. Их количество составило 115 человек. Репрезентативность минимальной выборки рассчитана по рекомендациям Плохинского Н.А. с использованием формулы: n = t²/ k², где n – численность выборки (n=43), t – показатель вероятности того, что заданная степень неточности действительно не будет превышена (t = 1,96; р =0,005); k – коэффициент (показатель точности), его значение с учетом степени ответственности выполняемой работы было принято за 0,3 [5].

Для анкетирования студентов был использован Голландский опросник пищевого поведения (Dutch Eating Behavior Questionnaire или DEBQ) [9]. Результаты научных исследований отечественных ученых (Ю.Л. Савчикова, 2005; И.А. Рукавишников, 2006; И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко, Т.Г. Вознесенская, 2006; И.Г. Малкина-Пых, 2007; О.И. Салмина, 2010, А.В. Санатова, 2011; E.А. Андреева, 2012, и др.) подтверждают, что опросник пищевого поведения DEBQ удовлетворяет критериям валидности и надежности.

Первые десять вопросов этого опросника касаются ограничительного пищевого поведения. В среднем человек, не имеющий проблем в данной области, получает 2,4 балла. Если результат больше – респондент ограничивает себя, присутствует угроза анорексии. Вопросы 11-23 затрагивают эмоциогенное пищевое поведение. Средний результат в этой группе – 1,8. Если показатель выше, это говорит о том, что имеется склонность заедать стресс. В вопросах 24-33 анализируется экстернальное поведение (склонность к пищевым соблазнам). Средний результат составляет 2,7. Если показатель выше, то имеется трудность удержаться от аппетитной еды.

Вторым этапом исследований были обследования студентов (n=115) в Центре здоровья г. Омска. Cтатистическая обработка собранных данных позволила определить средние величины, медианы, 25-й и 75-й персентили, стандартные отклонения, коэффициенты вариации, корреляции антропометрических, биоимпедансометрических показателей. С помощью кластерного анализа К-средних в формате STATISTICA 6.1 произвели оптимальное группирование всего набора объектов, определили два кластера с учетом типов качества жизни (GSRS), пищевого поведения и состава тела, характера питания.

Применение кластерного анализа предполагало следующие этапы:

· отбор выборки для кластеризации;

· определение переменных, по которым будут оцениваться объекты в выборке, то есть признакового пространства;

· вычисление значений той или иной меры сходства (или различия) между объектами;

· применение метода кластерного анализа для создания групп сходных объектов;

· проверка достоверности результатов кластерного решения.

Результаты и их обсуждение

С помощью описательной статистики была проведена статистическая обработка собранной базы данных.

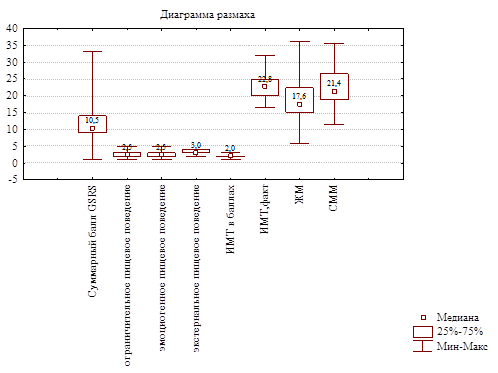

Рис. 1. Диаграмма размаха показателей девушек

На рисунках 1 и 2 приведены диаграммы размаха, медианы, 25-й и 75-й персентили, минимальные и максимальные значения величин: среднего балла КЖ GSRS, ограничительного, эмоциогенного, экстернального ПП, индекса массы тела (ИМТ), жировой массы (ЖМ), скелетно-мышечной массы (СММ) у девушек и юношей. Для девушек с заболеваниями органов пищеварения характерны превышения всех трех видов пищевого поведения.

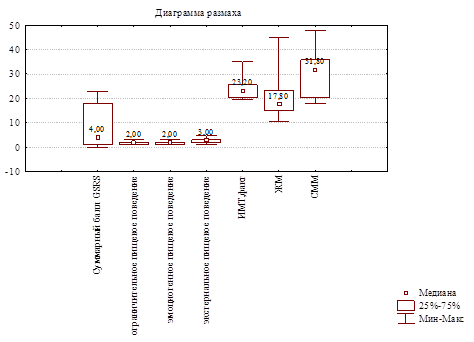

Рис. 2. Диаграммы размаха показателей юношей

Для юношей с заболеваниями органов пищеварения свойственны высокие показатели экстернального поведения. Проведя регрессионный анализ между параметрами, получили устойчивую статистически значимую положительную связь между Качеством жизни (GSRS) и ограничительным пищевым поведением, скелетно-мышечной и жировой массой тела, ежедневным завтраком (R= 0,602, R2= 0,40. Скорр. R2= 0,33 F (5,109)=12,390 p<,00000. Станд. ошибка оценки: 6,7004).

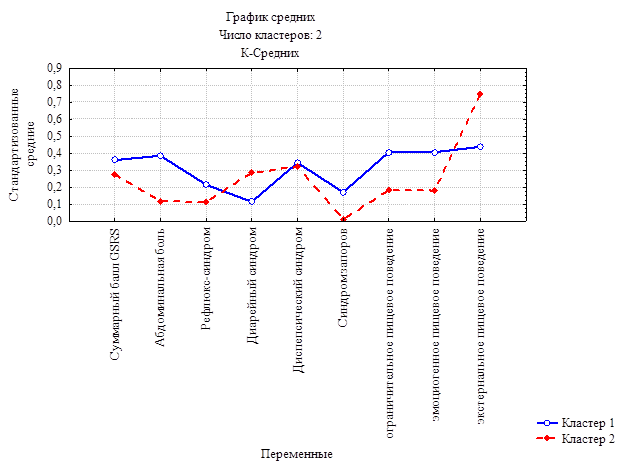

С помощью кластерного анализа К-средних в формате STATISTICA 6.1 выполнено оптимальное группирование всего набора объектов на два кластера для того, чтобы минимизировать внутрикластерную дисперсию и максимизировать межкластерную. Общее количество итераций равно 50. При использовании дисперсионного анализа межгрупповая дисперсия сравнивалась с внутригрупповой дисперсией, в результате установлено, что средние величины для отдельных переменных в разных совокупностях статистически значимо различны, определены: F-критерий Фишера и достигнутый уровень значимости р. (для двух кластеров пяти переменных: ограничительное пищевое поведение: F = 651,85; p = 0,0000, эмоциональное пищевое поведение: F=651,76; p= 0,0000; экстернальное пищевое поведение: F=1161,95; p= 0,0000, суммарный балл GSRS: F=214,08; p= 0,0000, абдоминальная боль: F=176,39; p= 0,0000, рефлюкс-синдром : F=56,72; p= 0,0000, диарейный синдром: F=62,89; p= 0,0000, диспепсический синдром: F=144,06; p= 0,0000; синдром запоров : F=176,39; p= 0,0000).

На рисунке 3 показаны результаты кластерного анализа КЖ GSRS и пищевого поведения у омских студентов медицинского университета с заболеваниями органов пищеварения.

Рис. 3. Результаты кластерного анализа КЖ GSRS и пищевого поведения у студентов

Рис. 3. Результаты кластерного анализа КЖ GSRS и пищевого поведения у студентов

с заболеваниями органов пищеварения

Кластерный анализ позволил выделить два кластера (группы) переменных. Для первого кластера в сравнении со вторым характерны переменные с более высокими показателями суммарного балла КЖ GSRS, абдоминальной боли, рефлюкс-синдрома и синдрома запоров, ограничительного и эмоциогенного пищевого поведения, но низкого значения показателя диарейного синдрома. Для составления персонифицированных программ гигиенической коррекции пищевого поведения студентов этого кластера намечены профилактические мероприятия, направленные на коррекцию всех типов пищевого поведения. Во второй кластер вошли студенты по экстернальному типу пищевого поведения и высокому показателю диарейного синдрома. При экстернальном пищевом поведении мотивацией к приему пищи служат не внутренние стимулы (уровень глюкозы, наполняемость желудка и т.д.), а внешний вид пищи, ее запах, красивая упаковка, компания, что достигается коррекцией при обучении принципам рационального питания. Персонифицированная профилактическая работа с данной группой студентов должна быть приоритетной по гигиеническому воспитанию с привлечением диетологического нутритивного сопровождения.

Выводы. Таким образом, у студентов с заболеваниями органов пищеварения определены особенности пищевого поведения, которые отражаются на качестве жизни GSRS. Высокие показатели ограничительного и эмоциогенного пищевого поведения отражаются в виде абдоминального, рефлюкс-синдрома и диспепсического синдрома, а экстернальное поведение связано с диарейным синдромом.

Определены кластеры (группы студентов) с персонифицированными данными пищевого поведения и качества жизни GSRS для осуществления адресной профилактической работы в плане гигиенического воспитания обучающихся в медицинском университете с заболеваниями органов пищеварения.

Библиографическая ссылка

Блинова Е.Г., Чеснокова М.Г., Демакова Л.В., Семенова Н.В., Шоева О.С. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У СТУДЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 5. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=25290 (дата обращения: 14.02.2026).