Молодежь является инновационной силой и будущим любого государства. Сегодня пришло время дать импульс молодежи благодаря развитию молодежных объединений. Это подразумевает активное инновационное участие молодежи в жизни общества. Современные социально-экономические условия сделали наиболее актуальной проблему профессионального становления личности, подготовки предприимчивых, компетентных, профессионально мобильных специалистов. В соответствии с государственной программой «Развитие образования» на 2013–2020 гг. для общества и государства необходим соответствующий уровень специалистов, которые, реализуясь в своей карьере, смогут успешно и эффективно находить себя в изменяющейся социально-экономической ситуации. Социальный заказ общества, определенный Законом «Об образовании» РФ, «Национальной доктриной образования до 2025 года», Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», федеральной целевой программой молодежи России 2011–2015, направлены на развитие молодежи, как значительной, активной составляющей современного общества, обладающая способностью к новаторству и творчеству, профессиональной мобильности. В процессе рассмотрения многогранных аспектов феномена (явления) профессиональной мобильности особое значение приобретает проблема использования потенциала молодёжных объединений в социально-культурной среде вуза.

Учитывая, что наше исследование направлено на изучение развития профессиональной мобильности в социально-культурной среде вуза, возникает необходимость выяснить сущность понятия «социально-культурная среда вуза». Анализ в методологии проблемы предоставил нам возможность рассмотреть относительно вуза феномен среды, позволяющий раскрыть потенциал социально-культурной среды для реализации эффективного процесса развития профессиональной мобильности будущих инженеров в молодёжных объединениях вуза.

Согласно проведенному анализу исследований мы рассматриваем «среду в вузе» как носитель важнейших комплексных характеристик сущности процесса профессионального становления личности (Е.Н. Богданов, 3.И. Тюмасева и др.), как фактор развития и саморазвития личности (Н.Б. Крылова), как составляющая воспитательной системы, которая способствует благоприятному развитию и саморазвитию личности благодаря разнообразной деятельности, благоприятной атмосферы и т. д. (В.А. Караковский, Л.И. Новикова, М.И. Рожков, Н.Л. Селиванова, В.П. Сергеева, В.П. Созонов, Е.Н. Степанов и др.), как область творческого общения и педагогического влияния (А.М. Анохин, Н.Ю. Посталюк и др.).

Социально-культурная среда рассматривается как ближайшее окружение человека, как интегрирующая система условий развития личности, способная к изменению и самой личности изменяться под воздействием человека [4; 11; 13]. Социально-культурная среда как культурное пространство представляет собой реальную действительность для организации жизнедеятельности, в условиях которой происходит развитие человека.

Воспитательная сила среды в том, что она служит источником развития личности. «Однако воспитательное влияние среды всегда ограничено рамками той культуры, которая свойственна этой среде, – в этом ее слабость … ВУЗ раздвигает социальные границы, и фактор среды получает новую силу влияния на личностное развитие. Но среда становится воспитательным фактором лишь в случае активного взаимодействия со средой ребенка как субъекта. Чем большее количество объектов социальной среды войдет в контекст деятельности личности, тем шире разворачивается палитра его социальных отношений» [7].

В рамках педагогического знания социально-культурная среда рассматривается как результат деятельности личности, освоения и творения человеком его жизненного пространства в органическом единстве психологических, духовно-нравственных, функциональных и предметно-чувственных факторов своей жизнедеятельности. Её рассматривают как объективное условие становления личности, как объект педагогического воздействия, в конечном итоге как средство воспитания личности. Социокультурная среда определяет характер социализации, предоставляет возможность личности самореализоваться.

Значимость среды менялась в зависимости от точки зрения официальной педагогики: педагогическая цель по отношению к среде как средству воспитания связывалась с развитием индивидуальности, с социализацией и самореализацией личности. В настоящее время среда рассматривается как условие социального, индивидуального развития и саморазвития личности. Реализация педагогического потенциала среды дает возможность не только достоверно оценивать качество пространства развития личности, но и активно влиять на ее развитие.

Социально-культурная среда – конкретное непосредственно данное каждой личности социальное пространство, благодаря которому он динамично вливается в культурные связи общества. Комплекс различных факторов его жизнедеятельности и социального поведения – это его контакты, взаимодействия с другими людьми, конкретное природное, предметное окружение и т.д. Под социально-культурной средой вуза нами понимается система факторов, создаваемая в целях повышения уровня развития профессиональной мобильности будущих инженеров в молодёжных объединениях вуза.

Проведенный теоретический анализ позволил выявить группы факторов, оказывающих влияние на развитие профессиональной мобильности студентов в молодёжных объединениях вуза. К группам факторов относятся: социально-экономические, психологические, педагогические, психолого-педагогические, комплексное использование которых обеспечивает успешное развитие личности ко времени окончания высших учебных заведений. В статье выделены социально-экономические и социально-культурные факторы, как региональные, влияющие на развитие профессиональной мобильности будущих инженеров. Система взаимодействия региональных факторов называется регионизацией. Региональные факторы развития профессиональной мобильности будущих инженеров в молодёжных объединениях вуза могут быть разделены на две основные группы: социально-экономическую и социально-культурную. Социально-экономическая группа включает в себя: географическое расположение региона с учётом его климатических особенностей, плотности населения, удаленности от столицы и крупнейших промышленных и научных центров страны и т.п.

Социально-культурную группу характеризует: общее состояние социально-культурной среды региона; наличие в регионе вузов различного профиля; качество образования в вузах; престижность профессий в данном регионе; этнический состав населения, включая отношение к выбору профессии и т.п. Положительным региональным фактором, оказывающим влияние на развитие профессиональной мобильности в молодёжных объединениях студентов ТюмГАСУ, является наличие в регионе крупного центра (Тюмень), известных научных, специализированных научных центров по разработке и внедрению инновационных наукоемких технологий, в том числе и по строительству; культурных и университетских центров.

Социально-культурная среда вуза охватывает молодёжные объединения, которые могут выступать «вторичными институтами» социализации. Внеучебная, общественная работа, выполняемая в молодежных объединениях, создает оптимальные условия для всестороннего развития личности (Л.А. Акимова, Г.Я. Гревцева, Е.И. Григорьева, С. В. Гунбина, А.Д. Жарков, Ю.Д. Красильников, Р.А. Литвак, В.Я. Суртаев, Ю.А. Стрельцов, Б.А. Титов и др.).

Молодежное объединение – это досуговая форма организации в социально-культурной среде студентов, основанная на добровольном объединении молодежи на основе общности интересов в удовлетворении потребности в социально-культурной деятельности. Педагогический потенциал молодёжных объединений уникален. Главной целью молодежного объединения в вузе становится подготовка не только конкурентоспособной, интеллигентной, творческой, но и самостоятельной, инициативной, профессионально мобильной личности, умеющей быстро приспосабливаться к любым изменениям и способной к смене профессиональной деятельности.

В научных исследованиях деятельность молодёжных студенческих сообществ в рамках высших учебных заведений отражен в работах В. Лесиной [5] и Н. М. Стасенко [6], Т., региональные и конкретные вузовские инновационные подходы к развитию студенческой активности в различных формах отражены в трудах Н.Н. Ананьевой [1], А.Ф. Шарафеевой [8], Н.Д. Шафеева [9], Н.Т. Шафигуллиной [10], Л.П. Шигаповой [12] и др.

К социально-культурной среде вуза относим: студенческое самоуправление; кружки, клубы по интересам; праздники, вечера отдыха; спортивные секции, соревнования, туризм; факультативы, кафедральные клубы; волонтерская работа; встречи с интересными людьми, концерты, экскурсии и т.д. Так, в Тюменском государственном архитектурно-строительном университете более 30 молодёжных объединений и кружков по вышеуказанным направлениям.

Развитие профессиональной мобильности в молодёжных объединениях определяет вовлеченность студенческой молодежи в социально-культурную среду вуза. Профессиональная мобильность в вузе сегодня во многом определяется концепцией воспитательной работы, организацией социально-культурной деятельности, определяющей её характер, степень вовлеченности в нее студентов.

Особое значение имеет сопровождение процесса развития профессиональной мобильности будущих инженеров в социально-культурной среде вуза, которое предполагает создание системы подготовки, результатом которой должно стать развитие и саморазвитие личности будущего инженера, «реализация его психолого-педагогических способностей, знаний, умений, навыков, обеспечение профессионального самосохранения, удовлетворенность трудом, профилактика профессионального выгорания и повышение эффективности профессиональной деятельности» [2, с.12]. Предполагается педагогическое сопровождение, которое трактуется «как создание социально-культурных, организационно-управленческих условий, обеспечивающих решение ценностно-значимых, исследовательских (педагогических) задач в процессе профессиональной подготовки студентов вуза» [3, c. 258].

Проблемы развития профессиональной мобильности многофакторная и многоплановая. Существуют разные точки зрения ученых к решению данной проблемы. Профессиональную мобильность рассматривают как сложный интегративный феномен, который состоит из социологической, педагогической и психологической составляющих, тесно взаимодействующих между собой. Ряд авторов (Л.В. Горюнова, Н.М. Зверева, Б.М. Игошев, Ю.И. Калиновский, С.В. Нужнова и др.) дают общие определения феномена профессиональной мобильности. Другие ученые (Л.А. Амирова, Т.Д. Карминская, О.Ю. Посухова, Н.В. Сидорова и др.) анализируют социологические аспекты профессиональной мобильности.

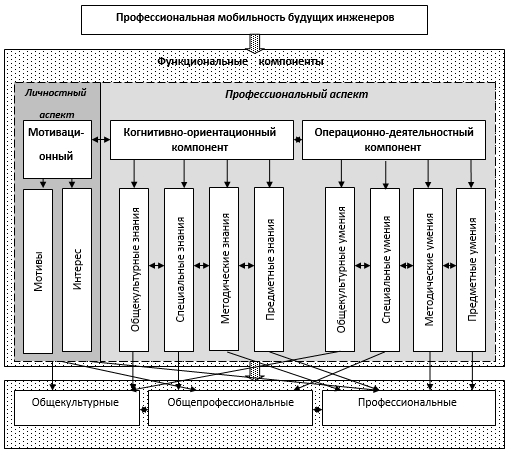

Обобщая взгляды ученых на проблему развития и формирования профессиональной мобильности в науке, а, также учитывая собственный опыт теоретического исследования, мы трактуем профессиональную мобильность будущих инженеров как интегративное качество инженера в условиях производства, включающая в себя базовые компоненты профессиональной культуры и профессиональной компетентности, проявляющееся в его способности перемещаться горизонтально и вертикально по социально-профессиональной структуре общества, кооперационно-деятельностный компоненты) и отражающие уровень сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а также личностных характеристик (рисунок).

Структура профессиональной мобильности будущих инженеров в вузе

Фактором развития профессиональной мобильности является деятельность молодёжных объединений в социально-культурной среде вуза, в процессе которой расширяются и углубляются общекультурные, предметные и специальные знания, развиваются общекультурные, предметные и специальные умения, представленные в компетенциях. Данные знания и умения необходимы для осуществления будущей профессиональной деятельности и поэтому характеризуют профессиональный аспект профессиональной мобильности. Наличие соответствующего уровня мотивации, связанной с развитием профессиональной мобильности в социально-культурной среде вуза, характеризует личностный аспект исследуемого качества и побуждает будущих инженеров к формированию указанных выше знаний и умений и развитию профессиональной мобильности как личностного качества личности.

Как системный феномен профессиональной мобильности представляет собой единство структурных и функциональных компонентов. Взаимосвязь личностного аспекта и профессионального аспекта – характеристика функционального компонента. Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции выступают в качестве структурных компонентов, которые в квалификационных требованиях к бакалавру по направлению «Строительство» характеризуют заранее заданный идеал знаний и умений в инженерной профессиональной деятельности.

Эффективность процесса развития профессиональной мобильности будущих инженеров в социально-культурной среде вуза обеспечивается реализацией комплекса организационно-педагогических условий: а) группа социально-культурных условий (создание системы координации и социального партнерства вуза с инновационной образовательной средой региона и международного сотрудничества; разработка и включение в программы воспитания и обучения интегрированных специальных курсов; программа психолого-педагогической поддержки студентов, направленная на развитие у них общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций; определения наиболее перспективных инновационных технологий; организация в вузе научно-прикладных исследований с участием студентов, направленных на выполнение конкретных заданий предприятий и организаций; программа практики будущих инженеров на предприятиях и организациях, включающая знакомство студентов не только с технологическими процессами, но и с конкретными условиями работы молодых специалистов; предоставление информации о наличии потенциальных рабочих мест в регионе, а также условиях труда на разных предприятиях; организация комплексных специализированных занятий физкультурой и спортом, направленных на формирование у студентов здорового образа жизни, а также выработку у них физической и психологической устойчивости и др.); б) группа научно-методических условий (содержательно-организационное обеспечение преемственности этапов развития профессиональной мобильности будущих инженеров посредством ИПС; разработку и реализацию дифференцированной программы «Мастерская будущих инженеров по английскому языку», основывающейся на принципах алгоритмичности и вариативности; активизация процесса развития профессиональной мобильности будущих инженеров в вузе посредством ИПС, используя интерактивные и традиционные активные средства и др.).

Таким образом, деятельность будущего инженера характеризуется формированием в структуре его личности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Социально-культурная среда содействует развитию профессиональной мобильности будущих инженеров, процессу их вхождения в культуру, социализации и самореализации.

Библиографическая ссылка

Гревцева Г.Я., Баликаева М.Б. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ В СОЦИАЛЬНО КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ ВУЗА // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 5. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=25252 (дата обращения: 14.02.2026).