На сегодняшний день черепно-мозговая травма (ЧМТ) остается одной из главных проблем медицины как в нашей стране, так и за рубежом. В Российской Федерации смерть в результате травм занимает второе место, летальность от тяжелой ЧМТ составляет 60-80% и более [5].

ЧМТ приводит к различным по степени и распространенности структурно-функциональным повреждениям мозга с моторными и когнитивными нарушениями. Сложность патофизиологических механизмов, возникающих в процессе травмы, обуславливает постоянный поиск эффективных экспериментальных моделей нанесения повреждений [3].

В зависимости от способа нанесения травмы выделяют следующие модели:

- инерционные;

- ударные;

- с непосредственной деформацией мозга.

Наиболее близкой к реальным условиям получения травмы у человека, легко воспроизводимой и общепризнанной, является модель ЧМТ свободного падения груза на голову животного [7]. В последние десятилетия наука достигла огромных успехов в исследованиях, которые посвящены механизмам травмы и лечению, однако многие аспекты этой проблемы еще не изучены. Поэтому проблема моделирования ЧМТ у лабораторных животных остается актуальной на сегодняшний день [7].

Цель исследования. Цель данного исследования состояла в моделировании ЧМТ у лабораторных животных методом свободного падения, с последующей оценкой морфофункциональных и биохимических изменений.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на 20 крысах-самцах линии Wistar, массой 250-280 граммов. Животных содержали в индивидуальных боксах с естественной 12-часовой сменой света и темноты, влажностью воздуха 60% и его температурой 22 ± 2 °С, со свободным доступом к воде и пище. Работу с лабораторными животными проводили с соблюдением основных нормативных и этических требований к проведению лабораторных и иных опытов с участием экспериментальных животных разных видов.

Закрытую ЧМТ воспроизводили с помощью свободно падающего груза массой 150 г из полой трубы высотой 50 см и ее диаметром на теменно-затылочную область головы. Во избежание перелома челюсти голову животного фиксировали на мягкой подкладке. Всех животных наркотизировали внутрибрюшинным введением хлоралгидрата (350 мг/кг) и делили на 2 группы. Первую из них составили животные, которых фиксировали в установке, но травму не наносили (контрольная, n=10). Вторую (опытную) - животные, которых подвергли ЧМТ.

Для оценки психоэмоциональных нарушений у животных, возникающих в результате травматического воздействия, были использовали тесты «открытое поле» и «приподнятый крестообразный лабиринт». Психотропные тесты проводили в 1-е сутки эксперимента до моделирования ЧМТ и на 7-е сутки после травмы.

После проведенных тестов всех животных декапитировали и извлекали мозг для дальнейшего использования в биохимических и морфологических анализах. Для гистологического исследования мозг немедленно фиксировали в жидкости Буэна, после уплотнения заливали парафином с последующим изготовлением микропрепаратов и окраской гематоксифилином и эозином [4]. Для проведения биохимических тестов готовили гомогенат и определяли в нем содержание диеновых конъюгатов по методу Стальной [6]. Активность каталазы определяли спектрофотометрически.

Результаты опытов обрабатывали методом вариационной статистики. Вычисляли среднее значение и стандартную ошибку среднего значения. Полученные данные проверяли на нормальность распределения с использованием критерия Колмогорова-Смирнова. В случае нормального распределения данных использовали параметрический t-критерий Стьюдента. При ненормальном распределении результатов эксперимента дальнейшую статистическую обработку данных проводили с использованием U-критерия Манна-Уитни.

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследований по изучению изменений двигательной активности животных в тесте «открытое поле» до и после ЧМТ приведены в таблице 1. У животных контрольной и опытной групп до травмы не было выявлено достоверных различий.

Через 7 дней после травмы крысы с травмой пересекли 6,9±2,5 квадрата «открытого поля» (Р<0,001), сделали 1,9±0,8 вертикальной стойки (Р<0,001) и заглянули в 1,7±0,5 отверстия в полу (Р<0,02), провели 0,5±0,1 секунды в центре (Р<0,001), что было существенно меньше по сравнению с аналогичными показателями в контрольной группе животных. На фоне ЧМТ у опытной группы животных было зафиксировано увеличение количества груминга (7,3±0,67 (Р<0,001)).

Таблица 1

Результаты теста «открытое поле»

|

Показатель |

Перед травмой |

После травмы |

||

|

Контрольная группа животных |

Опытная группа животных |

Контрольная группа животных |

Опытная группа животных |

|

|

Время в центре, с |

2,55±0,5 |

2,3±0,48 |

2,8±0,42 |

0,5±0,1* |

|

Число пересеченных квадратов, шт. |

12,9±1,3 |

12,6±1,3 |

13,3±0,82 |

6,9±2,5* |

|

Число дефекаций, шт. |

1,7±0,7 |

1,6±0,7 |

1,8±0,6 |

1,6±0,5 |

|

Число уринаций, шт. |

0,5±0,5 |

0,4±0,5 |

0,5±0,5 |

0,1±0,3 |

|

Груминг, шт. |

3,8±1,03 |

3,4±1,07 |

3,5±1,35 |

7,3±0,67* |

|

Число вертикальных стоек, шт. |

4,1±0,6 |

3,9±0,6 |

3,8±0,6 |

1,9±0,8* |

|

Число заглядываний, шт. |

3,2±0,4 |

3,3±0,5 |

2,3±0,5 |

1,7±0,5** |

Примечания: *- Р<0,001, ** - Р<0,02 - достоверные различия по сравнению с аналогичными данными у крыс контрольной группы.

Таким образом, проведение теста «открытое поле» показало нарушение психоэмоционального состояния и локомоторной активности у животных с экспериментально вызванной ЧМТ по сравнению с контрольной группой, что может свидетельствовать о наличии травмы центральной нервной системы у животных опытной группы [2].

Для подтверждения результатов, полученных в тесте «открытое поле», был проведен тест «приподнятый крестообразный лабиринт».

Было установлено, что в результате полученного повреждения у животных опытной группы наблюдается достоверное уменьшение времени, проведенного в открытых рукавах, а также нарастает тенденция предпочтения животными темных, закрытых пространств, снижается число пересеченных квадратов, зафиксировано увеличение груминга по сравнению с контрольной группой животных (табл. 2).

Результаты теста «приподнятый крестообразный лабиринт» коррелируют с данными теста «открытое поле» у этих же животных.

Таблица 2

Результаты теста «приподнятый крестообразный лабиринт»

|

Показатель |

Перед травмой |

После травмы |

||

|

Контрольная группа животных |

Опытная группа животных |

Контрольная группа животных |

Опытная группа животных |

|

|

Количество выходов в открытые рукава |

3,8±0.4 |

3,6±0,5 |

2,8±0.1 |

1,6±0,5* |

|

Время, проведенное в закрытых рукавах |

258,6±8 |

254,7±12,1 |

267,2±7,2 |

280,±3,4 |

|

Время, проведенное в открытых рукавах |

32,3±1,6 |

33,8±3,3 |

23,2±3 |

8,4±1,95** |

|

Груминг, шт. |

3,8±0,63 |

3,3±0,48 |

3,1±0,57 |

7,4±1,07** |

|

Кол-во свешиваний, шт. |

4,3±0,67 |

4,2±0,63 |

3,2±0,4 |

1±0,67** |

|

Кол-во пересеченных рукавов, шт. |

6,3±0,95 |

6,8±0,92 |

5,7±0,67 |

3,7±0,48** |

Примечания: * - Р<0,02, **- Р<0,001 - достоверные различия по сравнению с аналогичными данными у животных контрольной группы.

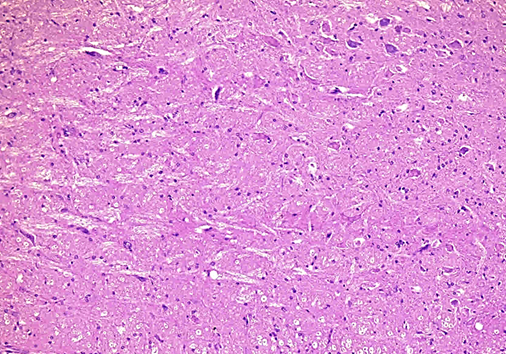

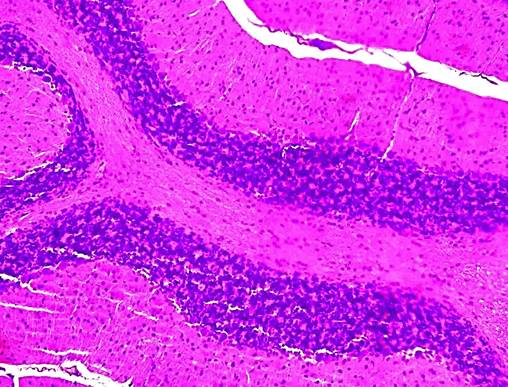

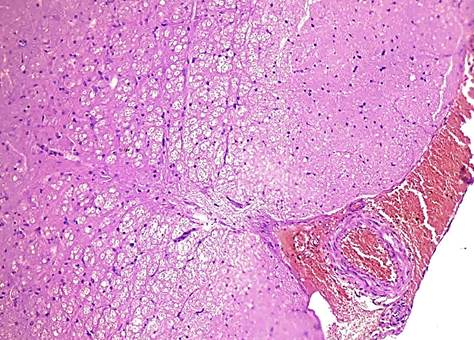

При морфологическом исследовании срезов головного мозга у животных опытной и контрольной групп были выявлены достоверные различия в областях проекций, соответствующих месту травмы, что соответствует литературным данным [4].

Рис. 1. Ткань головного мозга животных контрольной группы.

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х20

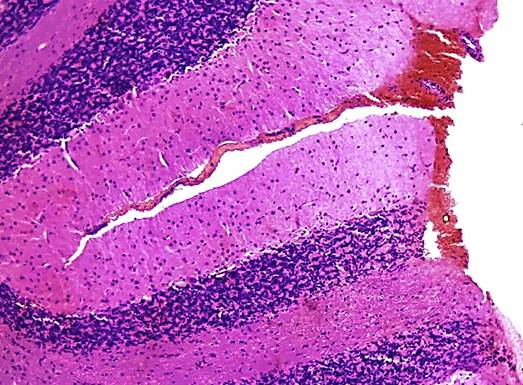

Рис. 2. Мозжечок животных контрольной группы.

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х20

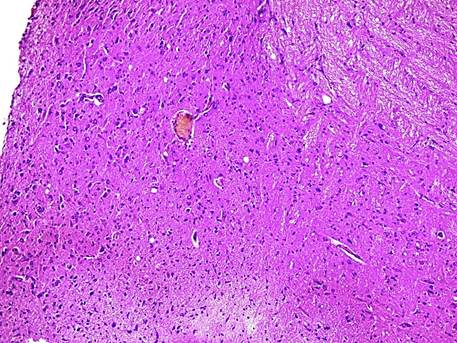

При проведении комплексной морфологической оценки церебральных нарушений, обусловленных закрытой тупой черепно-мозговой травмой, в тканях головного мозга у животных опытной группы было выявлено полнокровие сосудов мозговых оболочек и эпендимы. Со стороны глиального окружения отмечался умеренный отек ткани, более выраженный в коре головного мозга (рис. 3, 4).

Рис. 3. Умеренный отек ткани головного мозга у животных опытной группы.

Окр. гематоксилином и эозином. Ув. х20

Рис. 4. Выраженный отек ткани головного мозга у животных опытной группы.

Окр. гематоксилином и эозином. Ув. х40

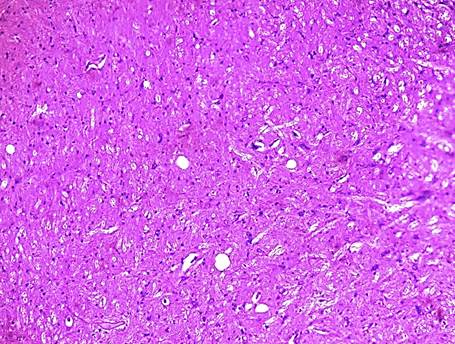

Морфологическим проявлением тупой черепно-мозговой травмы являлись нарушения проницаемости сосудистой стенки, обусловленные гипоксическим состоянием. В связи с этим определялись дегенеративно-дистрофические изменения клеточных структур коры головного мозга.

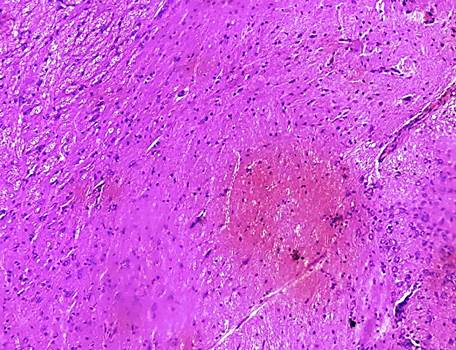

Оболочечные кровоизлияния характеризовались выраженным полиморфизмом: определялись периваскулярные кровоизлияния и скопления эозинофильных гомогенных масс, представляющие собой измененные эритроциты (рис. 5).

Рис. 5. Полнокровие и мелкоочаговые кровоизлияния мягкой мозговой оболочки животных опытной группы. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. х20

Выявлены расстройства кровообращения, которые носили диффузный характер и проявлялись полнокровием сосудов микроциркуляторного русла и участками мелкоочаговых кровоизлияний с включениями в виде гранул гемосидерина, что соответствовало давности черепно-мозговой травмы (рис. 6).

Рис. 6. Мелкоочаговые кровоизлияния в вещество головного мозга животных опытной группы с включениями в виде гранул гемосидерина. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. х20

В отдельных случаях происходило повреждение мозжечка, где морфологическая картина была аналогичной и представляла собой мелкоочаговые кровоизлияния (рис. 7).

Рис. 7. Мелкоочаговые кровоизлияния в мозжечок у животных опытной группы. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. х20

Таким образом, при закрытой черепно-мозговой травме зафиксированы выраженные гемореологические расстройства, затрагивающие мозговые оболочки, вещество головного мозга и частично мозжечок. Морфологические изменения в структурах головного мозга животных опытной группы соответствовали давности повреждения и тяжести полученной тупой черепно-мозговой травмы. Все обнаруженные морфологические изменения свидетельствуют о наличии травмы у опытной группы животных и согласуются с литературными данными [4].

Данные, полученные в результате биохимических исследований, приведены в таблице 3. У животных опытной группы по сравнению с крысами контрольной группы была достоверно снижена активность каталазы (Р < 0.05), а также повышалось содержание диеновых конъюгатов после черепно-мозговой травмы.

Результаты биохимических исследований подтвердили воздействие травматического характера на центральную нервную систему у опытной группы животных, о чем свидетельствует активация процессов перекисного окисления липидов, что выражается в снижении активности антиоксидантного фермента – каталазы, при этом отмечается повышение концентрации продуктов перекисного окисления - диеновых конъюгатов [2; 8].

Таблица 3

Показатели липопероксидации в мозге

|

Показатели |

Контрольная группа животных |

Опытная группа животных |

|

Каталаза |

0.85±0.06 |

0.29±1.4* |

|

Диеновые конъюгаты нмоль/мг |

6.17±1.1 |

28.8±2.9* |

Примечание: * - Р < 0.05 - достоверные различия по сравнению с аналогичными данными у крыс контрольной группы.

Выводы

При оценке физического и психоэмоционального статуса по результатам теста «открытое поле» было показано статистически достоверное снижение локомоторной активности на 48,1%, вертикальной на 50% и горизонтальной активности на 26% относительно контрольной группы животных. Кроме того, было зафиксировано увеличение груминга на 108% у крыс, подвергшихся травме.

1. В тесте «приподнятый крестообразный лабиринт» регистрировалось повышение уровня тревожности, которое выражалось в уменьшении времени пребывания животными опытной группы в открытых рукавах креста в 3 раза по сравнению с показателями у крыс контрольной группы, было отмечено уменьшение количеств свешиваний на 68,7%, а также увеличение груминга на 138% относительно контроля, также было зафиксировано уменьшение числа переходов на 36% по сравнению с животными контрольной группы, что говорит о нарушении двигательной активности у животных с травмой.

2. На фоне травматического повреждения у опытной группы животных в головном мозге было выявлено повышение концентрации диеновых конъюгатов на 366%, а также снижение активности каталазы в 3 раза, что свидетельствует об активации процессов перекисного окисления липидов.

3. Предложенная модель черепно-мозговой травмы вызвала умеренный отек ткани, нарушение проницаемости сосудистой стенки, а также мелкоочаговые кровоизлияния в вещество головного мозга у опытной группы животных.

4. В результате анализа полученных совокупных данных можно утверждать, что модель черепно-мозговой травмы методом свободного падения груза массой 150 г из полой трубы высотой 50 см является валидной и может использоваться в экспериментальной практике.

Библиографическая ссылка

Воронков А.В., Калашникова С.А., Хури Е.И., Поздняков Д.И. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНМЕТА У КРЫС // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 5. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=25242 (дата обращения: 08.02.2026).