Несмотря на ряд успехов в ликвидации инфекционных и паразитарных заболеваний, во многих районах Севера по-прежнему остаётся распространенным эдемагеноз – хроническое заболевание северных оленей, вызываемое личинками подкожного овода. Подкожный овод относится к семейству Hypodermatidae, роду Oedemagena Latreille, виду Oedemagena tarandi Latr. (северный подкожник, пилю). Овод O. tarandi имеет одного хозяина – северного оленя, поэтому ареал его обитания практически совпадает с ареалом обитания северного оленя, кроме ряда островов Северного Ледовитого океана (о. Новая Земля, Новосибирские и Ляховские острова) [3; 6].

На Ямале оленеводство является одним из ведущих сельскохозяйственных направлений, в регионе выпасается самое большое в мире поголовье северного оленя. Для коренных народов севера олень – основа экономики и жизненного уклада. С оленеводством тесно связаны такие отрасли, как звероводство, охотничий промысел, кустарные ремесла, а также фармацевтическая промышленность. Оводовые инвазии наносят значительный урон оленеводству Ямало-Ненецкого автономного округа. Летом олени подвергаются постоянному нападению самок, стремящихся отложить на них яйца. В это время олени сильно беспокоятся, практически не кормятся, собираются на тендере и кружатся без перерыва многие часы, нередко при этом повреждая конечности. В результате этого наступает изнеможение животных и значительная потеря живой массы, нередки случаи затаптывания телят [8]. При проникновении личинок в кожу у оленей возникают болевые ощущения и зуд, кроме того, возникает опасность проникновения в их организм возбудителей некробактериоза. В процессе роста личинок воспалительный процесс в тканях животного усиливается. В период появления личинок в области спины, поясницы и крупа образуются инфильтраты подкожной клетчатки, из образовавшихся свищей выделяется гной. Многочисленные свищевые отверстия нарушают функции и качество кожи. Зарастают свищи очень медленно. Регистрируются случаи гибели наиболее пораженных животных [1]. Экономический ущерб, причиняемый оводами, чрезвычайно велик и разнообразен, до настоящего времени учитывается только его часть, наиболее очевидная и ощутимая [2; 4; 7; 9].

Степень инвазированности личинками оводов северных оленей зависит от зональных особенностей их обитания, от удаленности летних пастбищ от мест отхождения основного количества личинок на окукливание, от количества животных на 1 га пастбищ и от абиотических факторов (температуры и влажности воздуха, скорости ветра). Большое значение имеет распространение оводов с помощью не одомашненной популяции оленей – постоянного резервуара инвазионного начала, способствующего интенсивному заражению домашних оленей.

Имеющиеся в литературе сведения по фенологии, экологии и степени зараженности оленей личинками подкожного овода в различных зонах Крайнего Севера противоречивы, устарели и отображают только общие закономерности.

Цель наших исследований - дополнить и уточнить имеющиеся сведения по инвазированности северных оленей эдемагенозом в оленеводческих хозяйствах Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области.

Материалы и методы исследования

Научно-исследовательская работа выполнена в ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии» и в экспедиционных условиях на базе шести оленеводческих хозяйств различной формы собственности четырех районов (Ямальский, Тазовский, Приуральский и Пуровский) Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в период с 2003 по 2015 г.

Округ расположен на севере Западно-Сибирской равнины и занимает территорию около 750 тыс. км². Протяжённость округа с севера на юг, от Карского моря до Ханты-Мансийского автономного округа - 1150 км, а с запада на восток, от Коми-Пермяцкого АО до Красноярского края - 1130 км. Половина территории округа находится за Северным полярным кругом. Территория округа включает три крупных полуострова: Ямал, Тазовский и Гыданский, а также группу островов на шельфе Карского моря.

Обширность территории, резко континентальный климат, наличие равнины и гор определяют деление региона с севера на юг на широтные физико-географические зоны: тундровую, лесотундровую, лесную и горную. В агроклиматическом отношении зона тундры делится на арктическую, субарктическую и южную подзоны, а лесная зона - на подзону северной тайги. Кроме этого, горная полоса подразделяется на Полярный и Приполярный Урал. Природные условия перечисленных зон благоприятны в основном для развития северного оленеводства. Оленеводческие хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа расположены в подзонах субарктической и южной тундры, лесотундры и северной тайги.

Распространение эдемагеноза и степень инвазированности северных оленей личинками подкожных оводов изучали путём обследования животных в период клинического проявления болезней, с ноября по июнь (методом визуального осмотра и пальпации), а также при плановом убое северных оленей на мясо, с ноября по декабрь, или их гибели непосредственно на пастбищах. Экстенсивности и интенсивности инвазии устанавливали по результатам обследования туш оленей, шкур и подкожной фасции на предмет выявления личинок подкожного овода. Всего осмотрено 41 028 оленей.

Результаты исследований

В результате проведенных исследований установлено, что подкожный овод имеет широкое распространение в оленеводческих хозяйствах округа. Методами осмотра и пальпации клинические симптомы (желваки) эдемагеноза наблюдали с ноября по июнь. Методом не полного гельминтологического вскрытия отдельных органов, при плановом убое оленей на мясо (ноябрь - декабрь), обнаруживали личинок O. tarandi в подкожной соединительной ткани на внутренней поверхности шкуры и тушах животных (рис. 1). Также были отмечены случаи патологической локализации личинок в мышцах (рис. 2).

Рис. 1. Личинки подкожного овода O. tarandi на шкуре оленя

Рис. 2. Личинка подкожного овода в мышцах бедра оленя

Эдемагеноз зарегистрирован во всех исследуемых районах округа [4]. Средние многолетние данные по инвазированности северных оленей личинками подкожного овода в разных районах округа приведены в таблице. Максимальные показатели экстенсивности инвазии (ЭИ) – 36,9% и интенсивности инвазии (ИИ) – 110,7±0,5 личинки отмечены в Ямальском районе (табл. 1). Несколько ниже ЭИ была в Пуровском - 24,8% при ИИ – 86,4±0,7 личинки на оленя, и в Тазовском районах 23,8% при ИИ – 98,4±0,7 личинки на оленя, в Приуральском районе ЭИ - 6,9%, при ИИ – 60,7±0,6 личинки на оленя. В целом по округу средняя многолетняя ЭИ составила 23,1 ± 7,1% при ИИ - 98,7±0,4 личинки на оленя. Высокая экстенсивность инвазии в Ямальском районе, по-видимому, объясняется наибольшей концентрацией оленьих стад в этом районе, а также, вероятно, тем фактом, что не всё частное поголовье в достаточной мере подверглось ранней химиотерапии.

Таблица 1

Распространение эдемагеноза северных оленей в ЯНАО

|

Районы |

|

Из них инвазировано |

ЭИ, % |

ИИ, экз. (М - m) |

|

Ямальский |

12132 |

4476 |

36,9 |

110,7±0,5 |

|

Тазовский |

10206 |

2432 |

23,8 |

98,4±0,7 |

|

Приуральский |

9949 |

690 |

6,9 |

60,7±0,6 |

|

Пуровский |

8741 |

2171 |

24,8 |

86,4±0,7 |

|

Всего по округу |

41028 |

9769 |

23,1±7,1 |

98,7±0,4 |

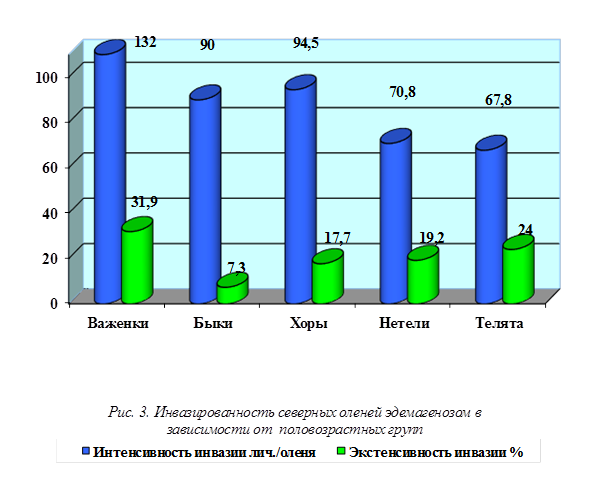

Инвазированность северных оленей личинками подкожного овода зависит от биотических факторов, таких как возраст, пол и упитанность животных (рис. 3). Низкая пораженность личинками подкожного овода отмечена у быков ЭИ – 7,3% при ИИ 90±0,8 личинки на оленя, у хоров несколько выше ЭИ – 17,7%, и ИИ – 94,5+1,5 личинки на оленя. У важенок ЭИ – 31,9%, ИИ 132+10,3 личинки на оленя, у молодняка: телята ЭИ – 24,0%, ИИ – 67,8+6,0 личинки на оленя, и у нетелей ЭИ – 19,2%, ИИ – 70,8+6,0 личинки на оленя.

Непосредственное влияние на степень инвазированности оленей личинками O. tarandi оказывает упитанность животных. При исследовании 780 туш оленей установили, что среди животных с высшей категории упитанности ЭИ составила 17,6%, при ИИ – 31,4+6,1 личинки на оленя, средней категории ЭИ – 15,4%, при ИИ – 54,6+5,9 личинки, ниже средней ЭИ – 18,6%, при ИИ – 110,4+6,4 личинки, и тощий ЭИ – 63,6%, при ИИ – 146,7 +6,8 личинки на оленя. Полученные данные можно объяснить более сильным иммунитетом упитанных животных.

В результате проведенных исследований установлено, что подкожным оводом в большей степени поражены олени белой масти, чем тёмной (табл. 2). Из 34 оленей светлой масти личинками O. tarandi поражены 97% при ИИ - 191+18 личинок. У оленей тёмной масти ЭИ составила 87% при ИИ - 125+8 личинок. В наименьшей степени оказались поражены олени пегой масти – ЭИ 79%, а ИИ - 111+7. Вероятно, что выявленная зависимость определяется особенностями зрения и ориентации в полёте имаго северного подкожника. Пегая масть оленей наиболее близка к цветовой гамме тундровой растительности, что позволяет им быть менее заметными для самок овода, чем животным с белой, серой и бурой окраской шерстного покрова.

Таблица 2

Зависимость степени инвазированности оленей личинками O. tarandi от масти

|

Масть оленей |

Количество обследованных оленей |

Поражено оленей |

ЭИ, % |

ИИ, экз. |

|

Белая |

16 |

16 |

100 |

197±19 |

|

Серая |

18 |

17 |

94 |

183±17 |

|

Бурая |

30 |

26 |

87 |

125±8 |

|

Пегая |

5 |

4 |

79 |

111±17 |

|

Всего |

69 |

63 |

91 |

156±8 |

Заключение

Проведенные исследования показывают высокий уровень инвазированности северных оленей подкожным оводом O. tarandi. Эдемагеноз регистрируется на всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Установлено, что инвазированность оленей эдемагенозом зависит от ряда физиологических показателей их организма, в первую очередь от упитанности и половозрастной группы. Упитанные олени, получающие полноценный рацион и не истощенные другими заболеваниями, обладают более сильным иммунитетом и менее подвержены подкожно-оводовой инвазии. Наибольшая экстенсивность и интенсивность инвазии зарегистрирована у важенок. Более низкая заболеваемость эдемагенозом у быков и хоров по сравнению с важенками объясняется более сильным иммунитетом, а у нетелей и телят – младшим возрастом, а, следовательно, меньшей вероятностью встречи с самкой овода. При обследовании оленей различной масти было установлено, что наиболее подвержены эдемагенозу олени белой и серой масти. Олени с пегой окраской в силу некоторых особенностей зрения и поведения самок овода менее поражены этим заболеванием. Все эти данные свидетельствуют о том, что необходимо форсировать научно обоснованный подход к лечебно-профилактическим мероприятиям в оленеводстве округа путем наработки экономически аргументированных и эффективных способов, средств и методов защиты животных от оводовых инвазий.

Библиографическая ссылка

Лещёв М.В., Гавричкин А.А., Хлызова Т.А., Фёдорова О.А. ИНВАЗИРОВАННОСТЬ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ ЭДЕМАГЕНОЗОМ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 5. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=25238 (дата обращения: 14.02.2026).