Поймы по характеру миграции и аккумуляции веществ относятся к супераквальным аккумулятивным ландшафтам, где основными путями поступления веществ являются сток с водоразделов и периодическое затопление [7]. В таежно-лесной зоне в аккумулятивных ландшафтах активно образуются железные и марганцевые конкреции, ортштейны, торф. Химический состав почв и растительности пойменных участков позволяет оценить характер геохимической и техногенно-химической миграции веществ, прежде всего микроэлементов и тяжелых металлов, на водосборной территории.

Пойма р. Иртыш относится к категории очень крупных пойм, имеет множество притоков. На водосборной территории реки расположено множество городов, таких как Кёктокай (Фуюнь), Бурчун (Китай), Серебрянск, Усть-Каменогорск, Семей, Курчатов, Аксу, Павлодар (Казахстан), Омск, Тара, Тобольск, Ханты-Мансийск (Россия), оказывающих антропогенное влияние на экологию реки [8; 10]. Микроэлементный состав в почвах поймы р. Иртыш изучен недостаточно [7; 11].

Пойменные участки имеют большое ресурсное значение в качестве кормовой базы животноводства и сбора лекарственного сырья. Мониторинговые исследования эколого-геохимического состояния поймы р. Иртыш и ее отдельных участков важны для оценки санитарно-гигиенического состояния почв и растительности.

Цель исследования – определение валового содержания микроэлементов и тяжелых металлов (Fe, Mn, Pb, Sr, Zn, Сr, Ni, Cu, Co, As, Mo) в образцах проб почв и растительности поймы нижнего течения р. Иртыш.

Изучены важнейшие факторы миграции металлов в почве: гранулометрический состав, количество органического вещества и реакция почвенного раствора. Результаты анализов сопоставлены с фоновыми концентрациями металлов и их кларками.

Материалы и методы исследования

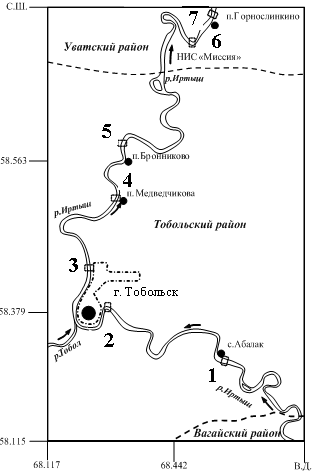

В полевых исследованиях выделено 7 станций, расположенных на правом берегу нижнего течения реки Иртыш (рис. 1). Ключевые участки включают характерный пойменный массив, заключенный в меандр, и прилегающие к нему участки надпойменной террасы. На пробных площадках выбранных станций была проведена инвентаризация флоры с выявлением доминантных видов. Площадь пробных площадей составила 10 х 10 м2 для травяной растительности.

Образцы проб почв на пробных площадках станций отобраны в двух повторностях в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84. С каждой пробной площадки отобрано не менее одной объединенной пробы почвы. Объединенная проба получена путем смешения пяти точечных проб, отобранных методом конверта с глубины от 0 до 30 см почвы на одной пробной площадке. Точечные пробы отобраны лопатой (ГОСТ 19596-74).

Также проведен отбор проб надземной части растений и корней десяти наиболее распространенных видов растений: Plantago media L., Ínula británnica L., Carex vesicaria L., Mentha arvensis L., Equisetum arvense L., Cirsium arvense L., Artemisia absinthium L., Vicia villosa Roth., Lathyrus tuberosus L., Lathyrus pratensis L. У видов Vicia villosa Roth., Lathyrus tuberosus L, Lathyrus spratensis L. содержание металлов анализировали в надземной и подземной фитомассе.

![]()

![]() границы муниципальных районов; границы г. Тобольска;

границы муниципальных районов; границы г. Тобольска;

![]() населенные пункты;

населенные пункты; ![]() направление течения реки;

направление течения реки;![]() (1-7) – станции вблизи населенных пунктов: 1 – село Абалак, Тобольский район, 2 – деревня Бизино, Тобольский район, 3 – г. Тобольск, речной порт, 4 – деревня Медведчикова, Тобольский район, 5 – деревня Бронниково, Тобольский район, 6 – Научно-исследовательский стационар «Миссия» ТКНС УрО РАН, Уватский район, 7 – село Горнослинкино, Уватский район

(1-7) – станции вблизи населенных пунктов: 1 – село Абалак, Тобольский район, 2 – деревня Бизино, Тобольский район, 3 – г. Тобольск, речной порт, 4 – деревня Медведчикова, Тобольский район, 5 – деревня Бронниково, Тобольский район, 6 – Научно-исследовательский стационар «Миссия» ТКНС УрО РАН, Уватский район, 7 – село Горнослинкино, Уватский район

Рис. 1. Карта-схема района исследований (масштаб 1:500000)

Количественный химический анализ образцов почв и растений выполнен в лаборатории экотоксикологии ТКНС УрО РАН с применением аттестованных методик и поверенных средств измерений. Анализ валового содержания металлов (As, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, Zn, Fe) в образцах проб проведен на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой Optima 7000DV (PerkinElmer, США). Элементный состав определен в 47 пробах растений и в 14 объединенных пробах почв. Образцы почв и растений для атомно-эмиссионного анализа обработаны с использованием системы микроволнового разложения speedwave MWS-2 (BERGHOF Products + Instruments GmbH, Германия) в соответствии с режимом, предлагаемым в инструкции по эксплуатации прибора.

Гранулометрический состав образцов почв выполнен по методу Рутковского [6]. Содержание органического вещества определено по методу И.В. Тюрина в модификации В.Н. Симакова [5].

Результаты исследования и их обсуждение

Аллювиальные почвы нижнего течения р. Иртыш в основном представлены песчанистыми суглинками, песками и суглинками (табл. 1). Для аллювиальных почв характерно низкое содержание органического вещества Наибольшая концентрация его составляет (0.5…0.6) % в почвах с высоким содержанием илистых (от 33%) и глинистых (от 6,8%) гранулометрических фракций. Реакция образцов почв, характеризуемая величиной рН, меняется на исследуемом участке поймы р. Иртыш от нейтральной до слабощелочной (табл. 1).

Таблица 1

Гранулометрический состав органического вещества (Сорг) и рН почв

|

Станция |

Гранулометрическая фракция, % |

Классификация почвы |

Сорг, % |

рН |

||

|

песчаная |

глинистая |

илистая |

||||

|

1 |

60 |

6,8 |

33,2 |

Песчанистый суглинок |

0,5 |

7,4 |

|

2 |

45 |

11,3 |

43,7 |

Суглинок |

0,6 |

6,7 |

|

3 |

95 |

3,4 |

1,6 |

Песок |

0,2 |

7,8 |

|

4 |

95 |

3,4 |

1,6 |

Песок |

0,4 |

6,4 |

|

5 |

50 |

7,9 |

42,1 |

Песчанистый суглинок |

0,5 |

8,0 |

|

6 |

60 |

6,8 |

33,2 |

Песчанистый суглинок |

0,2 |

7,5 |

|

7 |

40 |

11,3 |

48,7 |

Суглинок |

0,4 |

7,7 |

Почвы исследуемых участков поймы р. Иртыш проявляли типичные физико-химические и химические свойства, характерные для аллювиальных почв [1; 3].

В пределах станций содержание металлов в почве было относительно однородным, что подтверждается низкими значениями стандартного отклонения (табл. 2). Коэффициенты вариации также имели низкие значения, не более 1,5%.

Содержание металлов As, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, Zn, Fe на исследуемом участке нижнего течения р. Иртыш не проявляло четкой зависимости от гранулометрического состава и величины рН почвы (табл. 2). Максимальное содержание большинства металлов характерно для почв станций 4, 5 и 7, имеющих разный механический состав и реакцию почвенного раствора (табл. 1). Накопление металлов в почвах этих участков, вероятно, связано с техногенными факторами.

Среднее валовое содержание выявленных металлов в аллювиальных почвах исследуемого участка р. Иртыш убывает в ряду Fe > Mn > Pb > Sr > Zn ≈ Сr > Ni > Cu > Co > As > Mo. Для донных отложений р. Иртыш характерно аналогичное распределение металлов в ряду убывания [9]. Это объясняется тем, что донные отложения, аллювиальные породы и аллювиальные почвы формируются в однотипных биогеохимических условиях пойменного режима.

Таблица 2

Среднее валовое содержание металлов (мг/кг) в почвах поймы нижнего течения р. Иртыш

|

Металл |

Станция |

Кларк ли-тос-феры [2] |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

||

|

As |

2,6±0 |

2,3±0 |

1,7±0 |

3,7±0,1 |

3,7±0,1 |

1,9±0 |

3,4±0 |

1,7 |

|

Co |

3,7±0 |

4,3±0 |

2,4±0 |

5,3±0 |

5,4±0 |

1,8±0 |

5,3±0 |

12 |

|

Cr |

14,2±0,1 |

14,8±0,2 |

7,3±0 |

23,6±0,2 |

24,9±0,1 |

11,0±0 |

30,3±0,2 |

70 |

|

Cu |

5,1±0 |

5,9±0 |

3,5±0 |

8,4±0 |

8,4±0,1 |

3,0±0 |

8,9±0,1 |

30 |

|

Mn |

211±1 |

261±1 |

116±0 |

280±1 |

282±1 |

122±0 |

250±1 |

690 |

|

Mo |

0,34±0,01 |

0,30±0 |

0,19±0 |

0,33±0 |

0,32±0 |

0,19±0 |

0,42±0 |

1 |

|

Ni |

7,3±0 |

8,0±0 |

5,2±0 |

11,3±0,1 |

11,2±0 |

5,1±0 |

11,1±0 |

44 |

|

Pb |

35,3±0,2 |

37,4±0,3 |

17,7±0 |

56,0±0,3 |

58,0±0,2 |

19,9±0 |

64,1±0,2 |

15 |

|

Sr |

22,5±1,5 |

19,4±0,1 |

11,2±0,1 |

35,4±0,2 |

36,9±0,2 |

16,9±0,1 |

64,7±0,3 |

290 |

|

Zn |

16,4±0 |

17,3±0,1 |

8,7±0,1 |

24,8±0,2 |

23,6±0,1 |

10,0±0,1 |

21,9±0,1 |

60 |

|

Fe |

8669±2 |

7810±52 |

4117±15 |

12190±35 |

12640±18 |

5377±4 |

12590 ±35 |

35400 |

Для соединений мышьяка характерно равномерное распределение в главных типах почв, его концентрации колеблются в пределах 0,5-2,5 мг/кг и лишь во фракции глинистых частиц достигают 13 мг/кг [4]. Валовые концентрации металлов Fe, Mn, Sr, Zn, Сr, Ni, Cu, Co, Mo не превышают значения их кларков на всех исследуемых стационарах. Минимальное содержание исследуемых металлов отмечено в почвах 3-го стационара. Валовое содержание кобальта на исследуемом участке поймы р. Иртыш колеблется от 1,8 до 5,4 мг/кг почвы. По данным других авторов, валовые концентрации кобальта в аллювиальных почвах находятся в интервале от 3 до 20 мг/кг [4].

Кларки концентрации таких элементов, как As и Pb, варьируют в пределах значений от 1,2 до 2,2 и от 1,2 до 4,3 соответственно, за исключением 3-го стационара. Превышение кларков As и Pb может быть связано с активной техногенной миграцией этих металлов на водосборной территории и с аккумулятивным геохимическим характером поймы р. Иртыш. Как правило, аллювиальные почвы характеризуются высоким содержанием мышьяка [4].

Для остальных металлов в почвах поймы установлено содержание ниже кларка литосферы, что свидетельствует об активном выносе металлов из исследуемых ландшафтов.

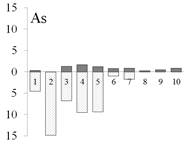

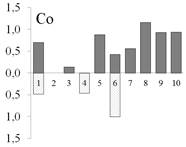

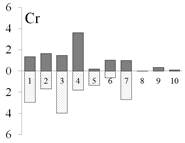

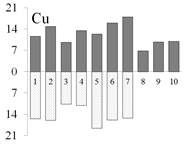

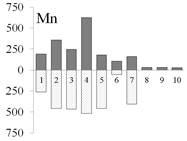

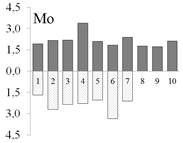

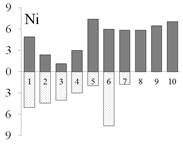

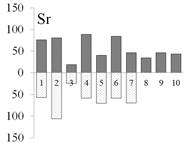

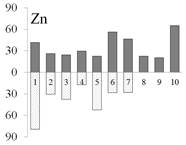

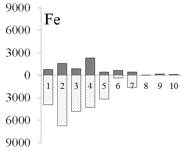

Растительность является важным звеном миграции металлов в экосистеме. Ведущую роль в биогеохимических процессах ландшафта играют доминирующие виды растений. Результаты анализа металлов в растениях представлены на рисунке 2, приведенные данные являются усредненными по всем исследуемым участкам. Как показали полученные данные, исследуемые виды растений проявляли определенные видовые особенности в накоплении металлов и в их перераспределении между надземной и подземной частью растений.

![]()

Рис. 2. Содержание металлов в сухой массе растений, мг/кг:

1 – Plantago media, 2 – Ínula británnica, 3 – Carex vesicaria, 4 – Mentha arvensis, 5 – Equisetum arvense, 6 – Cirsium arvense, 7 – Artemisia absinthium, 8 – Vicia villosa, 9 – Lathyrus tuberosus, 10 – Lathyrus pratensis.

Мышьяк накапливался преимущественно в корнях растений и в меньшей степени в надземных органах. Максимальное содержание мышьяка в корнях обнаружено у Ínula británnica. В надземной части наибольшая концентрация мышьяка установлена у Mentha arvensis. Свинец также накапливался в основном в корнях растений, за исключением единичых видов (рис. 2). Кадмий не накапливается исследованными видами растений, за исключением корней Equisetum arvense в концентрации 0,95 мг/кг. Аккумуляция токсичных металлов в тканях корня растений является одним из механизмов устойчивости, обеспечивающих защиту надземных вегетативных и генеративных органов растений [10].

Остальные металлы относятся к микроэлементам, их накопление и дифференциация по органам растений носили видоспецифичный характер (рис. 2). Высокой аккумуляцией большинства металлов отличались виды Ínula británnica и Mentha arvensis. Наибольшая концентрация Ni установлена в надземных органах Equisetum arvense и корнях Cirsium arvense. Повышенным накоплением Zn характеризовались корни Plantago media и надземная биомасса Cirsium arvense и Lathyrus pratensis.

Интенсивность избирательного поглощения и перераспределение металлов между надземной биомассой и корнями существенно влияют на процессы массообмена в экосистеме и обусловливают формирование химического состава почвы наряду с другими геохимическими и биогеохимическими процессами.

Выводы

Исследованные почвы поймы р. Иртыш обладают характерными для аллювиальных почв свойствами (гранулометрический состав, содержание органического вещества и кислотность). Почвы имеют легкий гранулометрический состав, низкое содержание органики и реакцию почвенного раствора от нейтральной до слабощелочной.

Токсичные элементы As и Pb проявляют активную геохимическую аккумуляцию в почвах исследуемых участков. Остальные металлы испытывают активный геохимический вынос из исследуемых ландшафтов.

Доминирующими видами растений в условиях затопления правобережной прирусловой поймы Нижнего Иртыша являются: Plantago media, Ínula británnica, Carex vesicaria, Mentha arvensis, Equisetum arvense, Cirsium arvense, Artemisia absinthium, Trifolium pratense, Vicia villosa, Lathyrus tuberosus, Lathyrus pratensis.

Накопление и перераспределение металлов в органах исследуемых растений проявляют видовую специфику, имеющую важное физиологическое значение для растений и играющую определенную роль в биогеохимических процессах.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы по теме: «Миграционные процессы радионуклидов и химических поллютантов в экосистеме водоемов Обь-Иртышского бассейна» (№ государственной регистрации 116020510088).

Библиографическая ссылка

Токарева А.Ю., Алимова Г.С., Дударева И.А., Земцова Е.С., Кайгородов Р.В. ВАЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ ПОЙМЫ И РАСТЕНИЯХ В НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ Р. ИРТЫШ // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 5. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=25237 (дата обращения: 14.02.2026).