В последние годы отмечается рост удельного веса подкожных разрывов крупных мышц и их сухожилий в структуре различных повреждений опорно-двигательного аппарата. Так, например, разрывы сухожилий двуглавой мышцы плеча (далее – ДМП) составляет от 30 до 55 % среди всех повреждений сухожилий [1, 2, 3, 4].

Ретроспективное исследование 14 пациентов за 5-летний период, проведенное Safran M.R. и Graham S.M. [14], позволило определить демографическую вариабельность и вероятность получения травмы дистального сухожилия ДМП на фоне общей популяции страны, которая составила 1,2 % из 100 000 пациентов в год. Средний возраст больных составил 47 лет, при этом 86 % исследуемых были пациенты мужского пола, 14 % – женского. Подобная статистика в Российской Федерации не имеет общенационального масштаба и представлена лишь единичными междисциплинарными исследованиями в отдельных регионах. Однако и в данных исследованиях показаны схожие цифровые соотношения.

Этиология и патогенез повреждения. Согласно данным литературы, повреждения ДМП в 96 % случаев представлены разрывами длинной головки, в 3 % – дистального сухожилия и в 1 % – короткой головки. Данные повреждения, как правило, наблюдаются у пациентов мужского пола в возрасте от 30 до 60 лет на доминантной конечности.

К факторам риска относят курение и применение анаболических стероидов. Механизм повреждения представлен эксцентрическим действием силы натяжения при согнутом примерно до 90о локтевом суставе, испытывающем разгибательное воздействие. При этом если повреждения длинной головки возникают в основном в результате действия непрямой травмы (87,3 %), то разрывы дистального сухожилия довольно часто встречаются при прямом воздействии травмирующего фактора (34,8 %) [2].

Этиология и патогенез разрыва дистального сухожилия ДМП до сих пор не ясны. Ряд общепринятых теорий сходятся на двух механизмах – наличие гиповаскулярной зоны и механический механизм, как причина разрыва дистального сухожилия ДМП. Для понимания данных механизмов Seiler и др. выполнили анатомическое и рентгенологическое исследование [15].

Анатомическая часть исследования проводилась на 27 трупных локтевых суставах с визуализацией сосудов. На основании анализа полученных результатов авторы нашли подтверждение теории о наличии гиповаскулярной зоны сухожилия длиной примерно 2,15 см в центральной зоне сухожилия. Это может приводить к дегенеративным изменениям сухожилия на фоне повторяющихся микротравм. Радиологическая часть исследования заключалась в проведении компьютерной томографии тканей предплечья в положении максимальной супинации, нейтральной позиции и максимальной пронации. Было установлено, что в положении максимальной пронации предплечья расстояние от локтевой кости до бугристости лучевой кости, в пространстве которых расположено изучаемое сухожилие, было на 48 % меньше, чем данное расстояние в положении максимальной супинации. Кроме того, в положении максимальной пронации предплечья, сухожилие ДМП занимает до 85 % межкостного пространства, подвергаясь импиджменту, без статического и динамического усилия окружающих мышц, что по всей вероятности является причиной разрыва отдельных волокон.

Таким образом, трофические нарушения, как следствие гиповаскуляризации и гипооксигинации тканей сухожилия, могут являться причиной последующего дегенеративного разрыва анатомического образования, а механическая теория была предложена как второй механизм разрыва дистального сухожилия ДМП.

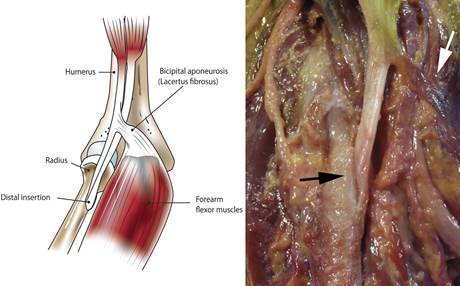

Анатомические изменения. ДМП представлена в виде двух головок и в 61 % иннервируется ветвью мышечно-кожного нерва плеча, выходящего на 134 мм ниже акромиона. Вторая ветвь мышечно-кожного нерва иннервирует предплечье на протяжении 24 мм дистальнее прикрепления сухожилия. Длинная головка ДМП крепится к передне-верхнему сегменту суставной впадины лопатки (гленоиду), короткая головка, в свою очередь, крепится к клювовидному отростку лопатки. Дистальное сухожилие ДМП крепится к одноименной бугристости проксимальной трети диафиза лучевой кости. Оно ассоциировано с так называемым двуглавым апоневрозом, который в свою очередь сплетается с общей фасцией предплечья (рис. 1).

Рис. 1. Схема анатомии двуглавой мышцы плеча (слева) и анатомия двуглавой мышцы плеча на трупном препарате (справа)

Сухожилие ДМП прикрепляется к локтевой стороне бугристости скорее подобно ленте, а не в качестве цилиндра в центре (рис. 2).

Рис. 2. Трупный препарат с обнажением места начала дистального сухожилия ДМП демонстрирует его прикрепление в виде ленты в локтевой и задней областях

Дистальное прикрепление короткой головки делает ее наиболее мощным сгибателем предплечья, а смещенная от оси ротации предплечья точка фиксации длинной головки усиливает действие рычага супинации. Средняя длина зоны прикрепления сухожилия ДМП составляет 21 мм при средней ширине 7 мм и указывает на то, что область прикрепления ДМП не выполняет бугристость лучевой кости полностью. Бугристость может быть представлена анатомическими вариантами при средней длине 22–24 мм и ширине 15–19 мм и располагается в локтевом, заднем отделе проксимальной части лучевой кости на расстоянии от головки, в среднем, составляющем 25 мм. Место прикрепления представлено в форме ленты, расположено в наиболее локтевом отделе бугристости и занимает 63 % ее длины и 13 % ширины.

Апоневроз ДМП обычно берет начало в дистальной части короткой головки, проходит кпереди от локтевого сустава и расширяется в локтевую сторону, вплетаясь в фасцию предплечья (рис. 3). Он состоит из трех слоев, берущих начало у короткой головки сухожилия, и способствует дистальной стабилизации сухожилия.

При сокращении сгибателей, расположенных на предплечье, апоневроз натягивается, создавая медиальное натяжение сухожилия ДМП, что, возможно, способствует его разрыву и часто может скрывать полный разрыв при клиническом обследовании.

Зарубежные исследователи секционно подтвердили наличие двух разобщенных порций сухожилия ДМП. При этом Kulshreshtha и соавт. подтвердили наличие передне-внутренней и задне-наружной порций дистального сухожилья, которые крепятся к одноименной бугристости [9], Eames и соавт. – наличие двух разобщенных порций сухожилия ДМП, которые крепятся по разные стороны бугристости лучевой кости [6]. Обеим порциям дали название по короткой и длинной головкам мышцы. Однако разделили их функции в биомеханическом плане, так, что часть, относящаяся к короткой головке, инициирует сгибание локтевого сустава, а ее антагонист (порция длинной головки) является супинатором предплечья. Апоневрозу ДМП отнесли функцию стабилизатора. При напряжении группы мышц сгибателей предплечья происходит натяжение апоневроза и медиализация обеих порций сухожилия ДМП, что также является причиной тракционного повреждения волокон.

Рис. 3. Трупный препарат, демонстрирующий апоневроз ДМП

Совсем недавно разные группы исследователей, независимо друг от друга, описали различие в угловой ориентации бугристости лучевой кости [5], что также важно для хирургов, стремящихся к восстановлению истиной анатомии при реконструктивных операциях.

Таким образом, для анатомического восстановления и достижения лучшего функционального результата необходимо обладать знаниями анатомических особенностей места прикрепления сухожилия ДМП и остеологии бугристости лучевой кости.

Клиническая картина и диагностика. Пациенты с повреждением сухожилия ДМП часто описывают воздействие спонтанных разгибательных сил в положении согнутого локтевого сустава. Эта сила потенцирует напряжение волокон ДМП и транслирует его на дистальное сухожилие (в области локтевого сгиба). После стихания острой боли пациент обращается с жалобами на слабость верхней конечности при попытках сгибания в локтевом суставе и супинации предплечья. Визуально становится очевидна деформация анатомических контуров даже у гиперстеников. И все же, несмотря на жалобы пациента, повреждение не всегда легко определить. Это связанно с интактностью апоневроза ДМП при большинстве травм. Промедление в диагностике или отсутствие, как таковой, может привести к мышечной гипотрофии и хроническим болям. Согласно данным литературы, диагностические ошибки при разрывах мышц и сухожилий составляют от 18 до 70 % [2].

Последние исследования по данной тематике направлены именно на раннюю диагностику повреждения дистального сухожилия ДМП. Так, Ruland R.T. и соавт. предложили специальный «сжимающий» тест, чтобы выявить нарушение целостности дистального сухожилия ДМП [13]. Предложенный тест во многом подобен тесту Thompson T.S., который проводится для диагностики повреждений ахиллова сухожилия. Суть теста Ruland R.T. и соавт. заключается в сжатии тканей предплечья, которое супинируется, если дистальное сухожилие ДМП не повреждено – тест считается «отрицательным», и соответственно остается в нейтральном положении при повреждении – тест считается «положительным». У 22 из 23 пациентов, у которых данный тест был «положительным», повреждение подтвердилось при хирургическом вмешательстве или МРТ-исследовании. После хирургического вмешательства у 21 пациента отмечено восстановление возможности супинации предплечья при повторении Ruland-теста.

O’Driscoll S.W. и соавт. позже описали так называемый «крючковидный» тест («hook»-тест) при авульсии сухожилия [11]. Этот тест выполняется при помещении пальца под латеральный край сухожилия ДМП в положении сгибания 90о локтевого сустава (рис. 4).

Рис. 4. Проведение «hook»-теста

Сравнительная рентгенография травмированного и контралатерального локтевого суставов в двух стандартных проекциях может выявить расширение диастаза между лучевой и локтевой костью в зоне бугристости ДМП и признаки гетеротопической оссификации в случае застарелого повреждения мягких тканей этой области; а также краевой отрывной перелом кортекса бугристости в случае высокоэнергетической травмы. МРТ локтевого сустава способно визуализировать разницу дегенерированной ткани от авульсии сухожилия ДМП с высокой долей вероятности.

В 2004 году Giuffre B.M. и Moss M.J. предложили положение сгибания, супинации и отведения верхней конечности для проведения МРТ-исследования дистального сухожилия ДМП [7]. Это положение верхней конечности пациента подразумевает сгибание локтевого сустава под 90 о, отведение до 180 о конечности в плечевом суставе и супинацию предплечья. В данном положении визуализация зоны бугристости и перехода сухожилия в кортекс является наиболее результативной, что позволяет визуализировать и дифференцировать интерстициальную дегенерацию (дисторсию) от субтотального стволового повреждения сухожилия (авульсии).

Выводы

Пациенты с повреждением сухожилия ДМП чаще всего получают травму, связанную с форсированным разгибанием согнутого локтевого сустава, как низкоэнергетического, так и противоположного характера.

Обычно травма сопровождается острой болью в области локтевого сгиба, визуальной деформацией мягких тканей плеча (мышечный контур), ограничением амплитуды движений в локтевом суставе и динамически нарастающей слабостью ДМП.

«Hook»-тест O’Driscoll и «сжимающий» тест Ruland локтевого сустава являются эталонными диагностическими методами при физикальном осмотре пациента, которые желательно проводить на обеих конечностях.

Магнитно-резонансная томография позволяет визуализировать и дифференцировать интерстициальную дегенерацию (дисторсию) от субтотального стволового повреждения сухожилия (авульсии).

Библиографическая ссылка

Медведчиков А.Е., Жиленко В.Ю., Свешников П.Г., Буров Е.В., Есин Д.Ю. ПОВРЕЖДЕНИЕ ДИСТАЛЬНОГО СУХОЖИЛИЯ ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА: ЭТИОЛОГИЯ, АНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 5. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=25209 (дата обращения: 14.02.2026).