Недостаточная степень изученности фауны и экологии жесткокрылых семейства Silphidae на территории юга Западной Сибири в целом и Алтайского края в частности объясняет необходимость исследования жуков-мертвоедов в данном регионе. Эта группа некробионтных артропод давно вызывает особый интерес у энтомологов в силу особенностей своих поведенческих алгоритмов, отмеченных, главным образом, у представителей подсемейства Nicrophorinae (род Nicrophorus). Несомненно также, что различные виды рода Nicrophorus выполняют огромную работу по утилизации и деструкции мертвой органики, возвращая многие вещества в химический круговорот в биосфере.

Одним из наиболее массовых и широко распространенных видов жуков-мертвоедов является Nicrophorus vespilloides или могильщик чернобулавый, своим русским названием обязанный однотонно окрашенной булаве усика [4]. Обычность и достаточно высокая численность вида обуславливают его важную роль в сапрофильном комплексе членистоногих.

Существуют работы, посвященные данному виду. Отдельные исследования затрагивали особенности процесса размножения N. vespilloides [8], драки за откладку яиц на трупе между самками и прямую зависимость между количеством отложенных яиц и весом трупа [9]. Общие сведения о виде в Северной Америке (на территории США) можно найти в работе Бретта Рэтклиффа «Жуки-мертвоеды (Coleoptera: Silphidae) Небраски» [10].

Число публикаций, содержащих сведения о виде N. vespilloides в исследуемом регионе ограничивается работами ряда авторов [1, 2]. В данном сообщении приводятся сведения об ареалогической и биотопической принадлежности вида, а также обсуждаются его трофические преференции к одному из двух типов падали (останки теплокровных или холоднокровных животных).

Материалы и методы

Исследование проводилось на протяжении пяти лет с 2009 по 2013 год. Сбор материала осуществлялся при помощи ловушек для отлова жуков-некрофагов, устанавливаемых на период с последней декады мая до первой декады сентября [3]. В качестве приманки использовалось гниющее мясо или рыба (на одном участке ставили ловушки с разным типом приманки).

В каждом пункте было расположено по 5 ловушек в виде квадрата со стороной 5 метров. 4 ловушки располагались в вершинах квадрата, а пятая находилась на месте пересечения его диагоналей. Выборку материала производили каждые 3 дня для последующей обработки. Было отработано 4950 ловушко-суток. Всего было собрано 2717 экземпляров жесткокрылых семейства Silphidae, принадлежащих 6 родам и 17 видам, из которых 190 особей относятся к виду N. vespilloides.

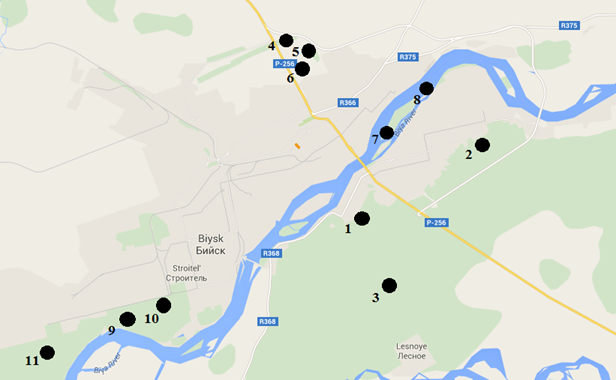

Исследование проводилось на востоке Алтайского края (окрестности города Бийска) (рис. 1), на четырех различных участках (в каждом из которых было по несколько точек сбора): в Амуро-Орловском лесу (3 точки, 52°29´37.65´´ с.ш.; 85°14´47.06´´ в.д.) – представляющем собой хвойный массив, расположенный к югу от города в междуречье рек Бия и Катунь (средняя степень антропогенного воздействия); на Бийско-Чумышской возвышенности (4 точки, 52°34´07.60´´ с.ш.; 85°12´15.06´´ в.д.), лежащей к северу от города и представляющей собой участок с ландшафтами холмисто-увалистой равнины, занятый полями и залежами, перемежающимися березовыми колками и лесополосами) (низкая степень антропогенного прессинга); в сосновом лесу, расположенном в западной части города Бийска в районе промышленной зоны (3 точки, 52°29´02.58´´ с.ш.; 85°05´36.43´´ в.д.) (высокая степень антропогенной нагрузки); на островах реки Бия в пределах города Бийска, где есть как луговые, так и пойменные заросли (2 точки, 52°33´19.03´´ с.ш.; 85°15´43.42´´ в.д.) (низкая степень антропогенной нагрузки). Помимо обозначенных биотопов ловушки были также установлены на склоне V-й террасы реки Бия высотой около 50 метров, но в данном пункте вид N. vespilloides обнаружен не был.

Рис. 1. Карта расположения установленных ловушек на местности

Амуро-Орловский лес (АОЛ): пункты 1 – район лыжной базы, 2 – район центральной городской больницы, 3 – поляна в сосновом лесу; Бийско-Чумышская возвышенность (БЧВ): 4 – березовая лесополоса, 5 – вязовая лесополоса, 6 – разнотравный луг близ садовых участков; острова на реке Бия (О): 7 – пойменный лес, 8 – сухой луг на песчаных почвах на острове; сосновый лес в промышленной зоне (ПЗ): 9 – сосновый лес в районе ТЭЦ, 10 – луг на опушке соснового леса, 11 – смешанный лес.

При вычислении индекса доминирования использовалась логарифмическая шкала [6, 7], а при определении координат программа Google Earth Pro.

Результаты и обсуждение

Вид Nicrophorus vespilloides Herbst, 1784 принадлежит к семейству Silphidae Latreille, 1807, подсемейству Nicrophorinae Kirby, 1837, роду Nicrophorus Fabricius, 1775. Имеет широкое распространение в Европе, Северной и Центральной Азии (на юге достигает Казахстана, Монголии, северо-востока Китая, Японии), Сибири. На востоке доходит до Сахалина и Приморья. В Северной Америке ареал протягивается от Аляски и Канады, до северо-востока США. Близок к североамериканскому виду N. defodiens и образует вместе с ним особую группу [5].

Рис. 2. Внешний вид N. vespilloides (фото Еремеева Е.А.)

Как видно из сказанного выше, вид входит в суббореальную широтную и в голарктическую долготную ареалогические группы.

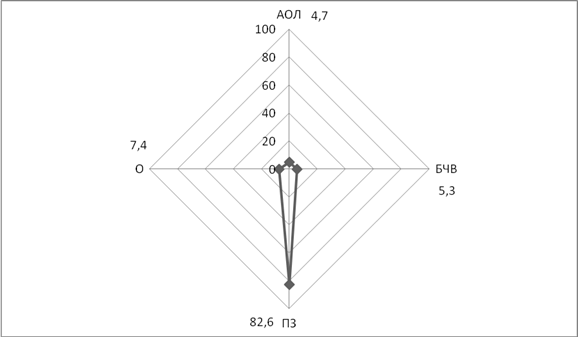

Вычисленный индекс доминирования показал, что на исследуемой территории вид относится к группе субдоминантов – его доля от общего числа собранных жесткокрылых составляет 7 % (190 экземпляров). В Амуро-Орловском лесу N. vespilloides является субдоминантом (3,8 % от общего числа всех видов жуков-мертвоедов) было отловлено 9 особей (пункты 1–3 на рисунке 1), на территории Бийско-Чумышской возвышенности это редкий вид (10 особей, 0,8 % от общего численного обилия) (пункты 4–6), на островах на реке Бия субдоминант (14 особей, 12,5 %) (7–8), а в сосновом лесу в промышленной зоне города входит в группу видов-доминантов (157 особей, 15,5 %) (9–11).

На основании проведенного биотопического исследования на описываемой территории N. vespilloides относится к лесной биотопической группе, поскольку подавляющее большинство особей вида было отловлено в лесных массивах, преимущественно, в хвойных лесах (пункты 1–3 и 9–11). Данный вывод не противоречит другим свидетельствам. Так, Б.М. Мамаев пишет, что вид наиболее обычен в лесах, где помимо падали может встречаться также в гнилых грибах [4].

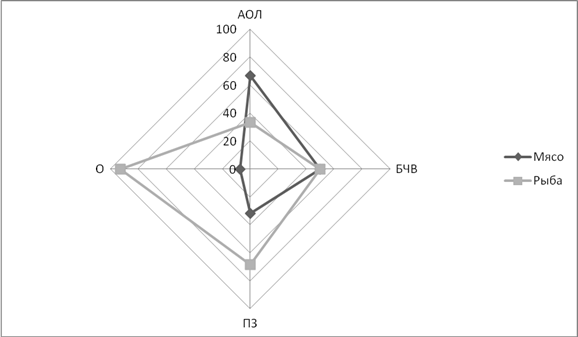

Вид N. vespilloides показал преференцию к типу субстрата (мортмасса пойкилотермных или гомойотермных организмов) – соответственно 32,6 % особей были отловлены на ловушках с приманкой из гниющего мяса, 67,4 % на приманках с разлагающейся рыбой. Данный результат не типичен для жуков-мертвоедов на исследуемой территории, где трупы гомойотермных организмов имеют для них наибольшую степень аттрактивности. Всего у 2 видов из 17 отмечена такая особенность.

Рис. 3. Процентное распределение особей вида N. vespilloides по исследуемым биотопам (сокращения см. рис. 1).

В Амуро-Орловском лесу N. vespilloides предпочел ловушки с мясом – на них было отловлено 66,7 % всех особей в биотопе и, соответственно, только 33,3 % на ловушках с рыбой (рис. 4). На территории Бийско-Чумышской возвышенности процент особей, попавших в ловушки с тем или иным типом приманки, разделился поровну (50; 50 %). В сосновом лесу в промышленной зоне (31,8 и 68,2 % соответственно) и на островах на реке Бия (7,1 и 92,9 % соответственно) был пойман преимущественно на ловушках с рыбой.

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что N. vespilloides избегает биотопов с выраженными аридными условиями. Так, на островах он был обнаружен только в лиственном лесу, где была отмечена высокая влажность. На островном лугу (песчаные почвы), который характеризуется чрезвычайно низкой влажностью, он не был найден. Не было его и в ловушках на территории V-й террасы реки Бия в районе поселка Боровой, где основными породами являются осадочные – глина и лессовидный суглинок, что способствует развитию только скудной растительности, а поскольку терраса хорошо прогревается в течение дня солнцем, формируются аридные условия. В то же время наибольшее количество особей было собрано в хвойных лесах, для которых характерна высокая влажность, а также в биотопах, расположенных близко к водным объектам.

Рис. 4. Распределение между типами приманок особей видов N. vespilloides в выделенных биотопах (сокращения см. рис. 1).

Эти факторы (приверженность к хвойным лесам и гумидным условиям), по всей видимости, для N. vespilloides являются критическими. Согласно результатам нашего предыдущего исследования для жесткокрылых семейства Silphidae, в подавляющем большинстве случаев, более важным оказывается близость к антропогенным объектам (несанкционированным и санкционированным свалкам, объектам сельского хозяйства и т.д.), поскольку в результате человеческой деятельности формируется большое количество отходов, в том числе и органического происхождения, которые привлекательны для мертвоедов. Однако на территории Бийско-Чумышской возвышенности вид является редким, хотя именно там сильнее всего проявляются следы хозяйственной деятельности человека и наибольшее количество органических отходов.

Преференции N. vespilloides к мортмассе пойкилотермных организмов (32,6 % особей пойманы на ловушках с приманкой из гниющего мяса и 67,4 % на приманках с разлагающейся рыбой) обусловлены тем, что вид населяет близкие к водным объектам биотопы, а также хвойные леса, где велико число видов холоднокровных организмов. В этих районах наиболее доступными и обычными являются их трупы (лягушки, выброшенная на берег рыба).

Для вида N. vespilloides характерен ярко выраженный нанизм (доля карликовых форм составляет примерно 35 %). Данное явление мы объясняем недостатком пищевых ресурсов для личинок, что отражается на линейных размерах тела. Ранее проведенные исследования показали схожий результат – число видов Silphidae и их обилие выше в местах с заметной антропогенной трансформацией ландшафтов и сообществ (рекреационная нагрузка, несанкционированные свалки бытовых отходов, трупы домашних животных).

Заключение

Проведенное нами исследование показало, что вид N. vespilloides имеет значительную долю в комплексе сапрофильных жесткокрылых, что предполагает его заметное участие в процессах деструкции мертвой органики. В отдельных местах вид может выступать в качестве доминантного, но в целом для территории он формирует основу субдоминантного состава жесткокрылых семейства Silphidae. Для него характерно обитание в лесных биотопах, где свое предпочтение он отдает хвойным лесам с повышенной влажностью. В силу особенностей пространственного распределения (близости к водным объектам) демонстрирует выраженную склонность считать более привлекательными останки пойкилотермных организмов, т.к. в местах его обитания именно они являются наиболее обычными и доступными. При подходящих физических условиях (температура, влажность) вид тяготеет к местам близким к свалкам бытовых отходов, поскольку это создает условия для развития многих видов животных, которые после смерти привлекают N. vespilloides. У ряда особей (35 %) нами был отмечен нанизм, что как мы полагаем, связано с недостатком пищевых ресурсов для личинок.

Библиографическая ссылка

Еремеев Е.А., Псарев А.М. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИИ ВИДА NICROPHORUS VESPILLOIDES HERBST, 1784 // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 5. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=25156 (дата обращения: 14.02.2026).