Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и счастью человека [2,4,8].

В настоящее время студенческий спорт в России находится в центре внимания общественности и государства [4,8]. Декларировавшийся до недавнего времени тезис: «Спорт – это здоровье» не отвечает истинному состоянию здоровья спортсменов [2,5,6]. Обширные литературные данные свидетельствуют о достаточно широком спектре патологических изменений, связанных с состоянием перенапряжения спортсменов, вызванных факторами тренировочной и соревновательной деятельности [3].

Молодежь и студенчество всегда играли заметную роль в общественных процессах любого государства [4]. Обладая, бесспорно, высочайшим интеллектуальным и физическим потенциалом, российские студенты сегодня составляют костяк национальных сборных команд по видам спорта и являются деятельной, конструктивной основой для любой социальной группы [4,7,8].

Укрепление и охрана здоровья, повышение работоспособности студенческой молодежи – одна из главных задач совершенствования подготовки высококвалифицированных кадров, поскольку состояние здоровья студентов, наряду с профессиональным уровнем, следует рассматривать как один из показателей качества их подготовки [4,7,8].

Во время занятий спортом в организме спортсмена происходит ряд адаптивных процессов, которые помогают человеку приспособиться к условиям регулярной физической нагрузки [2,3]. Если же степень физической нагрузки намного превышает физический потенциал человека, могут возникнуть различные нарушения здоровья: перетренированность, хроническая усталость, различные заболевания [2,3,8]. Поэтому изучение здоровья и показателей физической подготовленности спортсмена вызывает большой научно-практический интерес у гигиенистов [4,5,8].

Лонгитудинальные исследования морфофункционального состояния подростков по сравнению со сверстниками 60-х и 80-х гг. прошлого столетия убедительно показывают снижение функциональных показателей на фоне тотального увеличения размеров тела и ускорения биологического развития [4,7]. По мнению ведущих ученых страны, полученные результаты диктуют необходимость дальнейшего поиска причин этого явления, разработки современных нормативов для оценки физического развития, пересмотра нормативов биологического развития подрастающего поколения, усовершенствования медицинского контроля в ходе физического воспитания [4,7,8].

Среди различных категорий спортсменов особое место занимают студенты-спортсмены, здоровье которых, как и населения в целом, является важным индикатором социально-экономического и гигиенического благополучия страны [2,5].

Студенты-спортсмены помимо тренировочных нагрузок испытывают повышенную умственную нагрузку и длительное нервное напряжение, связанные с переработкой большого потока разнообразной информации в ходе учебного процесса. В связи с этим сохранение здоровья и работоспособности данной категории студентов с целью продления их спортивного долголетия является одной из перспективных задач в области гигиены и медицины труда [2,5,8].

Актуальными вопросами, требующими современного научного анализа и решения для оптимизации здоровья студентов-спортсменов, является выявление механизмов приспособления к изменяющейся среде, поиск средств и методов профилактики и коррекции адаптации [2,5].

Целью работы явилась сравнительная оценка состояния здоровья и уровня физической подготовленности студентов-спортсменов вузов г. Омска.

Основные задачи:

1. Проанализировать и дать сравнительную оценку общего уровня заболеваемости студентов-спортсменов вузов г. Омска.

2. Проанализировать и дать сравнительную оценку структуры заболеваемости студентов-спортсменов вузов г. Омска.

3. Оценить адаптационный потенциал и индекс здоровья студентов-спортсменов медицинского вуза в сравнении с аналогичными показателями студентов других вузов города.

4. Сравнить значения ИМТ студентов-спортсменов ОмГМУ и других вузов г. Омска.

5. Провести корреляционно-регрессионный анализ между физиологическими и функциональными показателями у студентов-спортсменов г. Омска.

6. Сформировать персонифицированные профилактические мероприятия по сохранению и укреплению здоровья студентов Вузов города.

Материал и методы исследования. В ходе работы были проанализированы врачебно-контрольные карты (форма 062/у) БУЗОО «Врачебно-физкультурный диспансер», а также медицинского пункта Омского государственного медицинского университета. Всего было исследовано 278 человек: из них 189 человек студенты-спортсмены ОмГМУ и 89 человек студенты-спортсмены, состоящие на учете в физкультурном диспансере из других Вузов г. Омска (ОмГТУ, ОмА МВД России, ОмГУПС, СибГУФК, СибАДИ). Сравнительная оценка состояния здоровья в двух полученных группах проводилась с учетом пола. Средний возраст студентов составил 20,7±0,11 лет.

Полученные данные функциональных проб, антропометрических показателей, лабораторно-инструментальных исследований и заболеваний были занесены в базу данных, созданную с помощью Microsoft Excel. Предварительно все заболевания были зашифрованы согласно МКБ-10. Использованы методы статистического анализа: описательной статистики, корреляционно-регрессионный анализ с помощью стандартного пакета программ STATISTICA 6.

Кроме того, в работе нашел применение метод индексов. Так, для оценки физической подготовленности студентов-спортсменов был рассчитан адаптационный потенциал (АП) по Баевскому. Адаптационный потенциал – комплексный показатель уровня приспособляемости организма человека к различным и меняющимся факторам внешней среды [2]. Это важнейший физиологический показатель жизнедеятельности, формирование уровня которого осуществляется всем комплексом изменений физиологических систем организма под влиянием ряда факторов [2,4]. Для ориентировочной оценки физического развития был определен индекс массы тела (ИМТ). Его величина позволяет оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. Индекс здоровья является критерием общественного здоровья и был рассчитан дифференцированно для исследуемых групп.

Результаты и их обсуждение

Общий уровень заболеваемости студентов-спортсменов медицинского вуза за отчетные 2012–2015 гг. составил 828,5 на 1000 человек, что превышает в 1,4 раза аналогичный показатель для группы студентов-спортсменов других вузов. При этом общий уровень заболеваемости студентов-спортсменов медицинского вуза превысил в 1.1 раза аналогичный уровень на территории РФ (составил 726,6 на 1000 человек).

Общий уровень заболеваемости студентов-спортсменов всех вузов г. Омска ниже, чем аналогичный показатель для населения г. Омска и Омской области (по данным Федеральной службы государственной статистики среднемноголетний показатель за отчетный период 2012–2015 гг. составил 977,9 на 1000 человек).

В структуре заболеваемости студентов-спортсменов медицинского вуза на первом месте находятся болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (23,60 %), на втором месте – болезни системы кровообращения (20,20 %), на третьем – болезни глаза и его придаточного аппарата (19,30 %).

В структуре заболеваемости студентов-спортсменов других вузов, состоящих на учете БУЗОО «Врачебно-физкультурный диспансер», на первом месте находятся болезни органов пищеварения (43,20 %), на втором месте – заболевания из класса врожденные аномалии, хромосомные нарушения (16,80 %), на третьем – болезни органов дыхания (8,4 %).

Индекс здоровья является критерием общественного здоровья и был рассчитан дифференцированно для исследуемых групп. Так, для группы студентов-спортсменов медицинского вуза индекс здоровья составил 35 %, что в 2,03 раза ниже, чем для студентов других Вузов г. Омска (составил 71 %).

Уровень функционирования сердечно-сосудистой системы можно рассматривать как ведущий показатель, отражающий физическую подготовленность спортсмена [2]. Известно, что долговременная адаптация спортсменов к физическим нагрузкам сопровождается изменением как морфофункциональных показателей, так и механизмов регуляции и структуры метаболизма аппарата кровообращения. Для выявления признаков адаптации и дезадаптации к мышечным нагрузкам разной направленности необходим комплексный подход в оценке функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Составляющие адаптационного потенциала по Р.М. Баевскому (1979 г.) наиболее тесно связаны с основными параметрами гемодинамики и помогают выявить группы риска по формированию вегетативной дисфункции.

При оценке функционального состояния с помощью расчета адаптационного потенциала по Р.М. Баевскому было выявлено, что физическая подготовленность студентов-спортсменов ОмГМУ хуже, чем у студентов других вузов, состоящих на учете в БУЗОО «Врачебно-физкультурный диспансер».

Для оценки степени жироотложения и соответствия веса росту для студентов-спортсменов г. Омска был рассчитан индекс массы тела. Среди студентов медицинского вуза имеется большее количество лиц с дефицитом массы тела, предожирением и ожирением I степени, чем среди студентов-спортсменов других вузов г. Омска.

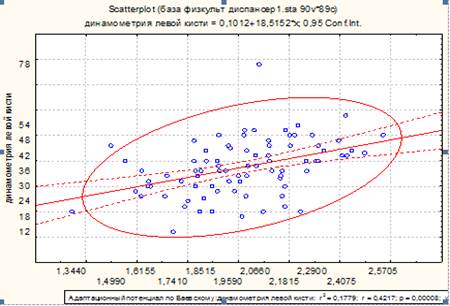

Проведен корреляционно-регрессионный анализ между значениями функциональных и физиологических показателей. Определены значения показателей, в диапазоне которых у студентов-спортсменов наблюдается удовлетворительная адаптация к физическим нагрузкам, а также значения критические в отношении формирования вегетативной дисфункции.

Определено, что сила левой кисти более 58 кг приводит к «напряжению» механизмов адаптации. Наиболее оптимальные значения динамометрии, соответствующие удовлетворительной адаптации студентов-спортсменов, находятся в диапазоне 28–42 кг (рис. 1).

Рис. 1. Взаимосвязь между показателями динамометрии кисти и адаптационным потенциалом по Баевскому у студентов-спортсменов вузов г. Омска

Рис.2. Взаимосвязь между показателями окружности грудной клетки на вдохе и адаптационным потенциалом по Баевскому у студентов-спортсменов вузов г. Омска

С высокой достоверностью определено, что окружность грудной клетки более 117 см приводит к «напряжению» механизмов адаптации. Наиболее оптимальные значения окружности грудной клетки на вдохе, соответствующие удовлетворительной адаптации студентов-спортсменов, находятся в диапазоне 90–105 см (рис. 2).

Наиболее оптимальные значения уровня гемоглобина, соответствующие удовлетворительной адаптации студентов-спортсменов, находятся в диапазоне 126–156 г/л. Уровень гемоглобина в крови более 165 г/л приводит к «напряжению» механизмов адаптации.

При проведении корреляционного анализа была определена прямая достоверная связь средней силы между показателями ЭхоКГ и ЭКГ, физическая работоспособность (PWS170) и ЭхоКГ, МПК и ЭхоКГ, адаптационным потенциалом и пульсом в 4 восстановительном периоде. Достоверная сильная прямая связь определена между показателями PWS170 и ЭКГ, МПК и ЭКГ, МПК и PWS170, ДАД до нагрузки и ИМТ, ДАД до нагрузки и адаптационным потенциалом, САД и ДАД до нагрузки, САД до нагрузки и ИМТ, САД до нагрузки и адаптационным потенциалом.

Выводы:

1. В ходе работы была проанализирована структура заболеваемости студентов-спортсменов вузов г. Омска. Были выявлены различия нозологических форм, которые вносят наибольший вклад в ее формирование. Это может быть обусловлено, в первую очередь, образом жизни, образовательной средой и пищевым поведением студентов.

2. Общий уровень заболеваемости студентов-спортсменов медицинского вуза в 1,4 раза превышает аналогичный показатель для группы студентов-спортсменов других Вузов. Уровень заболеваемости студентов-спортсменов ОмГМУ превысил в 1,1 раза аналогичный уровень на территории РФ (составил 726,6 на 1000 человек).

3. При оценке адаптационного потенциала по Р.М. Баевскому – комплексного показателя уровня приспособляемости организма человека к изменяющимся факторам внешней среды было установлено, что физическая подготовленность студентов-спортсменов ОмГМУ хуже, чем у студентов других Вузов.

4. Для группы студентов-спортсменов ОмГМУ индекс здоровья составил 35 %, что в 2,03 раза ниже, чем для студентов других вузов г. Омска.

5. Определены значения функциональных и физиологических показателей, в диапазоне которых у студентов-спортсменов наблюдается удовлетворительная адаптация к физическим нагрузкам, а также значения, критические в отношении формирования вегетативной дисфункции. Выявлено нормальное распределение показателей гемоглобина, пульса и систолического артериального давления до нагрузки, пульса в четвертый восстановительный период. Определена достоверная прямая сильная связь и связь средней силы между исследуемыми функциональными и физиологическими показателями у данной категории студентов.

6. Были сформированы персонифицированные мероприятия для студентов-спортсменов медицинского ВУЗа г. Омска с целью сохранения и укрепления здоровья.

Библиографическая ссылка

Семенова Н.В., Блинова Е.Г., Ляпин В.А., Ивченкова Е.А., Елохова Ю.А. ЗДОРОВЬЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ Г. ОМСКА // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 5. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=25146 (дата обращения: 14.02.2026).