Несмотря на успехи, достигнутые в изучении циррозов печени (ЦП), они остаются чрезвычайно важной медико-социальной проблемой. C охраняется непрерывный рост стойкой нетрудоспособности и, особенно, летальности от хронической патологии печени, которая входит в «десятку» самых распространенных причин смертности населения [7]. При этом тяжесть и прогноз ЦП обусловлены не только нарастанием печеночно-клеточной недостаточности, но и прогрессированием портальной гипертензии (ПГ) и связанных с ней синдромов [4, 6, 9].

В последние годы значительное внимание клиницистов привлечено к изучению кардиогемодинамических нарушений при патологии печени, особенно в связи с расширяющимися возможностями ее трансплантации [2, 3, 4, 9]. Представляется важным усовершенствование методов ранней диагностики структурно-функциональных изменений сердца, как для прогноза течения заболевания, так и возможной коррекции лечения, включая терапевтические и хирургические подходы. Актуальность дальнейшего изучения состояния кардиогемодинамики при ЦП обусловлена также необходимостью уточнения предложенных в 2005 г. на Всемирном конгрессе гастроэнтерологов критериев так называемой «цирротической кардиомиопатии» (ЦКМ) [8, 9]. Под данным термином понимают наличие у пациентов с ЦП сердечной дисфункции, характеризующейся угнетением контрактильной реактивности на стресс и/или изменениями диастолической релаксации, c типичными электрофизиологическими проявлениями при отсутствии какой-либо иной кардиальной патологии [4, 8, 9].

Считается признанным, что у больных ЦП в условиях гиперволемии на фоне гемодинамических нарушений могут снижаться периферическое сосудистое сопротивление и артериальное давление, развиваться электрическая нестабильность миокарда, формироваться систолическая и диастолическая дисфункция левого желудочка (ЛЖ) [1, 6, 9].

Главными диагностическими критериями ЦКМ большинство исследователей считают наличие признаков систолической дисфункции (СД) и диастолической дисфункции (ДД) левого желудочка [3, 4, 9]. Кроме того, к важным дополнительным критериям ЦКМ относят удлинение интервала QT, уменьшение ожидаемого числа сердечных сокращений (ЧСС) на нагрузку, электромеханическую диссинхронию, гипертрофию миокарда, увеличение размеров левого предсердия (ЛП), повышение концентрации в крови тропонина I, мозгового натрийуретического пептида (НУП) [6, 8, 9].

Критерии ЦКМ неоднозначны и дискутабельны, а выявление их необходимо для коррекции лечения пациентов с ЦКМ, которая значительно ухудшает прогноз ЦП. Истинная распространенность ЦКМ пока не изучена, что связано как с отсутствием четких диагностических критериев этой патологии, так и с недостаточной осведомленностью практикующих врачей о характере изменений сердечно-сосудистой системы при ЦП.

Цель исследования: установить наиболее значимые для диагностики ЦКМ показатели эхокардиографии (ЭхоКГ) и изменения концентрации НУП.

Материалы и методы: проведено обследование 161 больного циррозом печени (86 мужчин и 75 женщин в возрасте от 20 до 60 лет), находившихся на лечении в гастроэнтерологическом отделении ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная клиническая больница г. Астрахани. Группу контроля (ГК) составили 50 практически здоровых людей.

Критерии исключения: хронические заболевания сердца и легких, артериальная гипертония, заболевания почек, сахарный диабет, метаболический синдром.

При диагностике ЦП использован комплекс клинико-лабораторных и инструментальных данных в соответствии с существующими классификациями заболевания. В соответствии с оценкой степени печеночно-клеточной недостаточности по классификации ЦП (Child-Pugh) класс «А» установлен у 23 %, класс «В» – у 55 % и класс «С» – у 22 % больных. Высокая степень активности заболевания была выявлена у 61 % обследованных, умеренная степень – у 39 %. В большинстве случаев диагностирована вирусная и смешанная (вирус + алкоголь) этиологии заболевания.

ЭхоКГ выполняли на ультразвуковом сканере ALOKA -5500 ProSound (Япония) в одномерном (М), двухмерном (В) режимах, а также с использованием режимов импульсной и постоянно волновой спектральной доплер-ЭхоКГ и цветного доплеровского картирования кровотока. Для обследования больных применяли стандартную методику из парастернального (по длинной и короткой осям) и апикального доступов. Измеряли конечно-систолический (КСО) и конечно-диастолический (КДО) объемы ЛЖ, конечно-систолический (КСР) и конечно-диастолический (КДР) размеры ЛЖ, переднезадний размер ЛП в диастолу (ПЗР ЛП), толщину задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ) в диастолу, фракцию выброса (ФВ). Рассчитывали следующие показатели: Е, А, E / A , время изоволюметрического расслабления ( IVRT ) и изоволюметрического сокращения ( IVCT ), время изгнания ЛЖ (ЕТ), индекс миокардиальной сократимости ЛЖ (индекс Те i ). Масса миокарда ЛЖ (ММЛЖ) и индекс массы миокарда ЛЖ (и ММЛЖ) определяли по общепринятым формулам.

Комплексное ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости выполнялось строго натощак на ультразвуковом сканере « ALOKA -5500 Prosaund » (Япония) конвексным датчиком 3,5 МГц и включало в себя ультразвуковое исследование в реальном масштабе времени в В-режиме и импульсную допплерографию и цветное допплеровское картирование сосудов брюшной полости. При проведении анализа характера изменений печеночно-воротного кровообращения использовались критерии оценки типов портального кровотока (ПК), разработанные нами ранее [5].

Концентрацию N -терминального фрагмента прогормона НУП ( BNP ) (N-terminal fragment of the prohormone BNP – Nt - pro - BNP ) в ЭДТА-плазме определяли с помощью коммерческого иммуноферментного набора фирмы Biomedica (Германия).

Статистическую обработку данных выполняли с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0.

Результаты исследования и их обсуждение. При проведении исследования получены данные, свидетельствующие о статистически значимом росте почти всех показателей ЭхоКГ у больных ЦП по сравнению с ГК. Выявлена тенденция к увеличению размеров как ЛП, так и ЛЖ, с признаками гипертрофии ЛЖ. Отмечен рост КСО до 52 [30; 76] мл ( ГК – 34 [30; 36] мл) (р<0,05) и КДО до 136 [91; 167] мл (ГК – 120 [110; 131] мл) (р>0,05), а также – ЗСЛЖ и МЖП, соответственно до 11 [9; 12] мм (ГК - 9 [8; 9]) (р<0,05) и 10 [9; 13] мм (ГК – 9 [8; 11]) (р<0,05).

У 54 больных (33,5 %) обнаружены признаки гипертрофии миокарда ЛЖ. В общей группе больных ЦП отмечен рост ММЛЖ до 241 г по сравнению с ГК: 179 г ( p <0,05). В 9 (16,7 %) случаях наблюдался концентрический тип гипертрофии ЛЖ и в 45 (83,3 %) – эксцентрический (χ2=6,83, р=0,01). Эксцентрический тип без дилатации ЛЖ был зафиксирован у 28 (62,2 %) пациентов и с дилатацией – у 17 (37,8 %).

У 71 % больных ЦП отмечались признаки диастолической дисфункции ЛЖ, при этом в сочетании с систолической дисфункцией – в 21,7 % случаев.

На наличие диастолической дисфункции ЛЖ указывал статистически значимый рост величины A до 54 c м/ c (ГК – 42 [39; 47] см/с) (р<0,05) c одновременным снижением показателя Е до 55 см/с (ГК – 64 [60; 71] см/с) (р<0,05) и соотношения Е/А до значения 1,09 (норма – 1,5–1,7). Также о нарушении диастолической функции ЛЖ свидетельствовали увеличение КДР до 51 [43; 58] мм (ГК – 45 [42; 48] мм) и статистически значимый рост IVRT до 83 мс (ГК – 71 [68; 77] мс) ( p <0,05).

Увеличение таких параметров, как КСО до 38 [29; 42] мл (ГК – 30 [28; 34] мл) ( p <0,05) и IV С T до 77 [68; 88] мс (ГК – 68 [66; 74] мс) ( p <0,05) в большей мере свидетельствовало o нарушении систолической функции ЛЖ. Также учитывались значения интегрального показателя – индекса Te i, отражающего нарушения систоло-диастолической функции ЛЖ, который возрастал у больных ЦП до 0,56 [0,49; 0,62] (ГК 0,47 [0,44; 0,48]) ( p <0,05).

Для подтверждения значимости показателей ЭхоКГ для диагностики ЦКМ у 80 пациентов с ЦП одновременно со структурно-функциональными особенностями левых отделов сердца проведено исследование концентрации в крови мозгового пронатрийуретического пептида (N t -proBNP). Данный кардиомаркер хронической сердечной недостаточности (ХСН), позволяющий диагностировать даже латентную сердечную недостаточность, является одним из важных предикторов ЦКМ [6,7].

В общей группе больных ЦП содержание N t -proBNP значительно превышало его значения в ГК: соответственно 51,2 [14,5; 123] фмоль/мл против 11,3 [7,5; 16,2] фмоль/мл (р<0,001). 2–3-х кратное превышение показателей N t -proBNP при ЦП, по сравнению с ГК, отмечено у 43,7 % больных, 3–5-ти кратное – у 20 % и более, чем 5-ти кратное – у 15 %.

Наиболее существенные различия данного маркера выявлены между пациентами с ЦП классов «А» (22,5 %) и «С» (26,25 %) по Child-Pugh, у которых значения показателя составили, соответственно, 28 [14,2; 45] фмоль/мл и 89 [65; 126] фмоль/мл (р<0,005). У больных ЦП класса «В» (51,25%) данный показатель составил 46 [18; 79] фмоль/мл.

Проведен корреляционный анализ между значениями Nt - proBNP и параметрами сердечной гемодинамики, свидетельствующими о систоло-диастолической дисфункции ЛЖ с учетом того, что Nt - proBNP секретируется миоцитами в ответ на увеличение напряжения стенки желудочков, повышение вентрикулярного объема и давления [4,7]. Обнаружены прямые корреляционные связи между Nt - proBNP и значениями ПЗР ЛП ( r =0,41), КДО ( r =0,39), ММЛЖ ( r =0,42), ММЛЖ ( r =0,35) и обратные связи с ФВ ( r =–0,42), Е ( r =–0,45), Е/А ( r =–0,41). Во всех случаях закономерности носили достоверный характер (р<0,05).

Выяснилось, что у пациентов с ЦП при наличии значений главных критериев ЦКМ - Е/А<1 и IVRT>80 мс ( n =27), концентрация Nt - proBNP составляла 105 [69; 165] фмоль/мл, в то время, как в группе сравнения у пациентов с Е/А≥1 и IVRT≤80 мс (n=53) – 51 [16; 85] фмоль/мл (р=0,002) (таблица 1).

Таблица 1

Уровень Nt-proBNP в зависимости от наличия показателей диастолической дисфункции левого желудочка

|

Параметры |

Nt-pro-BNP, фмоль / мл |

Параметры |

Nt-pro-BNP, фмоль / мл |

p |

|

1 группа (34%) |

105 [69; 165] |

2 группа (66%) |

51 [16; 85] |

0,002 |

|

Е/А <1 |

Е/А >1 |

|||

|

IVRT > 80 мс |

IVRT < 80 мс |

Анализ полученных данных свидетельствуют о тесной связи Nt - proBNP с изменениями параметров, отражающих диастолическую дисфункцию ЛЖ.

Кроме того, у пациентов с ФВ<55 % (13,7 % больных ЦП) значения Nt - proBNP существенно превышали показатели в подгруппе больных с ФВ>55 %, соответственно, 86 [35; 116] фмоль/мл и 43 [14; 98] фмоль/мл (р<0,01).

Учитывая полученные сведения о росте концентрации N t -proBNP при декомпенсированном ЦП класса «С», была проанализирована связь уровня протеина с выраженностью изменений портального кровотока (ПК). Ранее нами проводились исследования по изучению особенностей ПК при ЦП, в результате чего были выделено 5 типов портального кровотока (ТПК) [1].

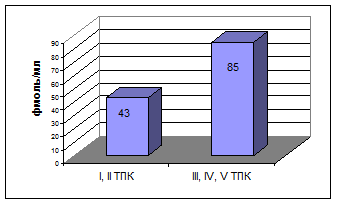

Уровень Nt - proBNP у больных циррозом печени в зависимости от типа портального кровотока

Установлено, что у больных ЦП в группе, объединяющей I (нормокинетический) и II (гиперкинетический с преимущественным увеличением линейной скорости кровотока в воротной вене (вв)) ТПК, уровень N t -proBNP достоверно был выше, чем у больных во 2-й группе с III (гиперкинетический с преимущественным увеличением Dвв), IV (гипокинетический) и V (псевдонормокинетический) ТПК, соответственно – (85 [68; 161] фмоль/мл) и (43 [16; 82] фмоль/мл) (р<0,001) (рисунок).

Последние два ТПК считаются наиболее неблагоприятными для прогноза ЦП. Характер изменений свидетельствовал о наличии выраженной портальной гипертензии (ПГ) и перераспределении кровотока в системе воротной вены по направлению к селезенке. Больные в данных подгруппах находились в стадии декомпенсации, с явными признаками ПГ.

При тех же III , IV и V ТПК отмечались более существенные нарушения работы левых отделов сердца и формирование систоло-диастолической дисфункции. Причем имелись статистически достоверные различия (р<0,05) между больными с I и II ТПК по сравнению с тремя остальными. В большей степени они касались таких показателей, как КДР, КСО, ЗСЛЖ, ПЗР ЛП. Кроме того, были выявлены изменения параметров, свидетельствующих о нарушении систоло-диастолической функции ЛЖ (А, Е, Е/А, IVRT, IVСT, индекс Tei ).

Диастолическая дисфункция ЛЖ у больных ЦП с III (χ2=9,6; р=0,02), IV (χ2 =11,02; р=0,001) и V (χ2=9,52; р=0,002) ТПК диагностировалась достоверно чаще по сравнению с I (нормокинетическим) ТПК, выявляемом на начальной стадии ЦП.

Выводы

У больных ЦП закономерно наблюдаются изменения ЭхоКГ, характерные для ЦКМ. Наиболее частым вариантом нарушений работы сердца явилась диастолическая дисфункция левого желудочка, отмеченная в 71 % случаев. Структурно-функциональные нарушения сердца находились в тесной связи с изменениями кардиомаркера N t -proBNP, что в совокупности дает более точные данные о наличии ЦКМ. Указанные изменения находятся в зависимости от особенностей ПК. Частота встречаемости нарушений в работе левых отделов сердца у больных с декомпенсированным ЦП свидетельствует о необходимости проведения ЭхоКГ у данной категории больных для коррекции лечения.

Библиографическая ссылка

Касьянова Т.Р., Левитан Б.Н., Тимошенко Н.В. ДИАГНОСТИКА ЦИРРОТИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ. РОЛЬ ЭХОКАРДИОГРАФИИ И ПРОНАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 5. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=25136 (дата обращения: 14.02.2026).