Изучение биомеханики нижней челюсти представляет большой научный интерес [1, 2, 5]. Известно, что качественные и количественные характеристики траекторий движений нижней челюсти больных с мышечно-суставными нарушениями ВНЧС обладают характерными особенностями: зубцами и зигзагообразными отклонениями, отсутствием симметричности их расположения, расхождением криволинейных траекторий движений нижней челюсти [3].

По некоторым данным [4], проведение функциональных проб «открывание-закрывание рта», «протрузия» позволяет констатировать снижение всех линейных показателей движений по сравнению с нормой. Однако, на наш взгляд, в доступных нам литературных источниках уделяется недостаточное внимание вопросу влияния шинотерапии на биомеханику нижней челюсти пациентов с дисфункцией ВНЧС.

В этой связи целью нашего исследования явилось получение новых данных об изменениях показателей биомеханики нижней челюсти пациентов с дисфункцией ВНЧС при проведении шинотерапии.

Задачи исследования:

1. Определить показатели биомеханики нижней челюсти, характерные для субъектов без признаков дисфункции ВНЧС.

2. Определить показатели биомеханики нижней челюсти, характерные для субъектов с признаками дисфункции ВНЧС.

3. Сравнить показатели биомеханики нижней челюсти пациентов с признаками дисфункции ВНЧС с таковой у здоровых субъектов.

4. Оценить влияние шинотерапии на показатели биомеханики нижней челюсти пациентов с дисфункцией ВНЧС.

Материалы и методы исследования

В период с 2014 по 2016 год было произведено обследование 72 волонтеров в возрасте от 18 до 46 лет. На основании осмотра и сбора анамнеза, в исследование были включены 60 испытуемых. Среди включенных в исследование испытуемых были 38 мужчин и 22 женщины. Все они были обследованы по сокращенной «Гамбургской» схеме. Была осуществлена регистрация движений нижней челюсти с применением электронного гнатографа (Jawtracker 3D, Bioresearch, США).

На основании данных, полученных от обследования по «Гамбургской» схеме, испытуемые были разделены на 2 группы. Группа сравнения – лица, без признаков патологии ВНЧС. Группа исследования – лица, имеющие признаки функциональных нарушений в ВНЧС (30 человек, среди которых 19 мужчин и 11 женщин).

У испытуемых группы исследования и группы сравнения была проведена регистрация движений нижней челюсти по методике, рекомендованной производителем оборудования. Запись проводилась в положении стоя. Мы осуществляли регистрацию перемещений магнитной метки, закрепленной на резцах нижней челюсти. Записи подвергались: траектории открывания-закрывания рта, протрузии, латеротрузии, скорость открывания-закрывания рта. В интерфейсе компьютерной программы BioPak 7.2 (Bioresearch, США) производилась обработка полученных данных.

В рамках производимого лечения испытуемым группы исследования осуществляли шинотерапию. Была использована транскутанная электронейростимуляция токами сверхнизкой частоты с применением прибора QuadraTENS (Bioresearch, США), под контролем гнатографа, с помощью регистрационного материала проводилась регистрация положения реконструктивной окклюзии зубных рядов в нейромышечной позиции. В данном положении с применением артикулятора Protar EVO 7 (KaVo, Германия) производилось изготовление репозиционной окклюзионной шины методом инжекционного термопрессования. Клиническая выверка окклюзионных контактов производилась с применением электронной окклюзиографии Tscan 3 (Tekscan, США). Полученные в ходе обследования данные были подвергнуты обработке с использованием программного продукта SPSSStatistics 21 (IBM, США).

Результаты

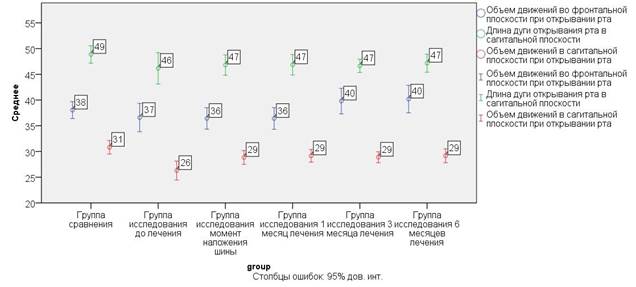

Объем движений нижней челюсти при осуществлении открывания и закрывания рта, характерный для испытуемых группы сравнения и группы исследования, приведены на диаграмме 1. Сравнение показателей групп (для обработки данных был применен критерий Манна – Уитни) позволило определить следующее. До лечения значимыми не являлись различия в показателях объема движений во фронтальной плоскости (Z=-0,717; p=0,473), длина дуги открывания рта в сагиттальной плоскости (Z=-1,19; p=0,234). Однако были выявлены значимые различия для параметра объем движений в сагиттальной плоскости при открывании-закрывании рта (Z=-3,557; p=0,001). В момент наложения окклюзионной шины значимые различия в приведенных параметрах отсутствовали: объем движений во фронтальной плоскости (Z=-1,19; p=0,234), длина дуги открывания рта в сагиттальной плоскости (Z=-1,538; p=0,124), объем движений в сагиттальной плоскости при открывании рта (Z=-1,908; p=0,056). Через 1 месяц после начала лечения значимые различия в приведенных параметрах также отсутствовали (Z=-1,131; p=0,258; Z=-1,693; p=0,09; Z=-1,575; p=0,115 соответственно). Схожая картина была зарегистрирована через 3 (Z=-0,909; p=0,363; Z=-1,903; p=0,054; Z=-1,834; p=0,067 соответственно) и 6 месяцев наблюдений (Z=-0,969; p=0,333; Z=-1,412; p=0,158; Z=-1,716; p=0,086 соответственно).

Диаграмма 1. Объем движений нижней челюсти испытуемых при открывании-закрывании рта (мм, n=30 для группы сравнения, n=30 для группы исследования)

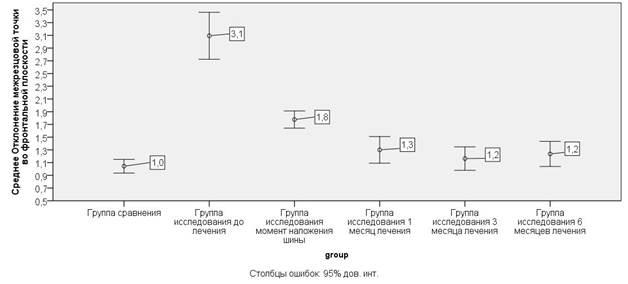

Значение отклонения нижней межрезцовой точки в виде девиации или дефлексии при осуществлении открывания и закрывания рта, характерный для испытуемых группы сравнения и группы исследования, приведены на диаграмме 2. Сравнение показателей групп (для обработки данных был применен критерий Манна – Уитни) позволило констатировать следующие закономерности. До лечения и в момент наложения окклюзионной шины различия в приведенном параметре были значимыми (Z=-6,573; p=0,0001; Z=-5,987; p=0,0001). Однако через месяц (Z=-1,544; p=0,123), 3 месяца (Z=-0,342; p=0,733) и 6 месяцев (Z=-0,868; p=0,385) наблюдений различия не являлись значимыми.

Диаграмма 2. Отклонение нижней челюсти испытуемых во фронтальной плоскости при открывании-закрывании рта (мм, n=30 для группы сравнения, n=30 для группы исследования)

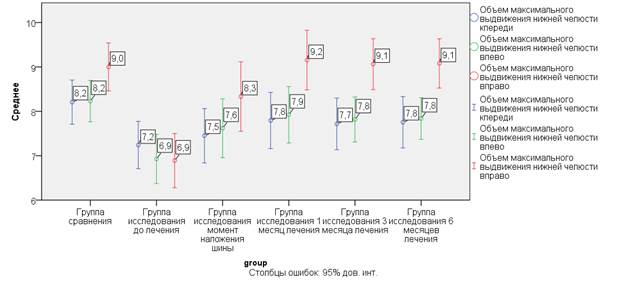

Диаграмма 3. Объем движений нижней челюсти испытуемых при эксцентрических движениях (мм, n=30 для группы сравнения, n=30 для группы исследования)

Объем движений нижней челюсти при осуществлении эксцентрических движений (протрузии, правой и левой латеротрузий), характерный для испытуемых группы сравнения и группы исследования, приведены на диаграмме 3. Сравнение показателей групп (для обработки данных был применен критерий Манна – Уитни) позволило зарегистрировать ряд закономерностей. До лечения различия в объеме протрузии (Z=-2,937; p=0,003), левой латеротрузии (Z=-3,344; p=0,001), правой латеротрузии (Z=-4,801; p=0,0001) были на уровне значимых. В момент наложения окклюзионной шины, на уровне значимых сохранялись различия в объеме протрузии (Z=-2,139; p=0,032). Однако в объеме левой (Z=-1,442; p=0,149) и правой латеротрузий (Z=-1,428; p=0,153) различия значимыми не были. Приведем значения, зарегистрированные через месяц (Z=-0,895; p=0,371; Z=-0,562; p=0,574; Z=-0,422; p=0,673 соответственно), 3 месяца (Z=-1,605; p=0,108; Z=-1,361; p=0,173; Z=-0,703; p=0,482 соответственно), 6 месяцев (Z=-1,539; p=0,124; Z=-1,369; p=0,171; Z=-0,407; p=0,684 соответственно). На основании полученных данных мы регистрировали отсутствие значимых различий в изучаемых параметрах.

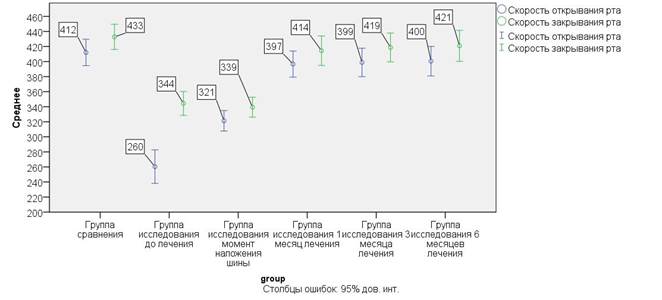

Скорость движений нижней челюсти при осуществлении открывания и закрывания рта, характерная для испытуемых группы сравнения и группы исследования, приведена на диаграмме 4. Сравнение показателей групп (для обработки данных был применен критерий Манна – Уитни) позволило зарегистрировать следующее. До лечения и в момент наложения окклюзионной шины зарегистрированы значимые различия в скорости открывания (Z=-6,143; p=0,0001; Z=-6,292; p=0,0001 соответственно), закрывания (Z=-5,648; p=0,0001; Z=-6,063; p=0,0001 соответственно). Однако в ходе лечения через месяц, три месяца и полгода, в показателях скорости открывания (Z=-0,399; p=0,690; Z=-0,621; p=0,535; Z=-0,126; p=0,9 соответственно), скорости закрывания (Z=-1,05; p=0,294; Z=-0,872; p=0,383; Z=-0,776; p=0,438 соответственно) значимые различия выявлены не были.

Диаграмма 4. Скорость движений нижней челюсти испытуемых при открывании-закрывании рта (мм/сек, n=30 для группы сравнения, n=30 для группы исследования)

Выводы:

1. Для субъектов с признаками патологии ВНЧС характерно снижение объема движений нижней челюсти в сагиттальной плоскости (на 16 %) при открывании-закрывании рта, объема протрузии (на 12 %) и латеротрузий (на 16–24 %), скорости открывания (на 32 %) и закрывания рта (на 26 %).

2. Для субъектов с признаками патологии ВНЧС характерно трехкратное увеличение отклонения нижней межрезцовой точки в виде девиации или дефлексии при осуществлении открывания и закрывания рта.

3. Применение репозиционных окклюзионных шин у пациентов с дисфункцией ВНЧС позволяет в момент наложения нормализовать показатели: объем движений в сагиттальной плоскости при открывании рта, объем латеротрузий.

4. Применение репозиционных окклюзионных шин у пациентов с дисфункцией ВНЧС позволяет в течение 1 месяца нормализовать показатели: отклонение нижней межрезцовой точки в виде девиации или дефлексии, объем протрузии, скорость открывания рта, скорость закрывания рта.

5. Результат, получаемый от проведения шинотерапии у пациентов с дисфункцией ВНЧС, является устойчиво воспроизводимым.

Библиографическая ссылка

Долгалев А.А., Крошка Д.В., Брагин Е.А. ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОМЕХАНИКИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ШИНОТЕРАПИИ // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 5. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=25125 (дата обращения: 06.02.2026).