Все большее развитие в настоящее время получает новое профилактическое направление в виде восстановительной медицины, имеющее цель восстановление функциональных резервов человека, сниженных в результате неблагоприятного воздействия факторов среды и деятельности, или в результате болезни, путем применения, преимущественно, немедикаментозных методов [4]. Разработка новейших корригирующих технологий является основной стратегией современной восстановительной медицины [2].

В этом аспекте достаточный интерес представляет до конца не решенная задача восстановительного лечения больных МКБ после контактной литотрипсии.

Нарушение почечного кровоснабжения после оперативного вмешательства приводит к активации воспалительных реакций, а в ряде случаев – к генерализации инфекционного процесса [1]. Очевидно, что антибактериальная и противовоспалительная терапия не в состоянии решить проблему эффективной послеоперационной реабилитации данных категорий пациентов [5]. Немедикаментозные методы не только альтернативны лекарственным, но и имеют значительные преимущества как методы функциональной регулирующей терапии. В настоящее время физиотерапия занимает одно из ведущих мест в системе лечебных мероприятий в урологической практике [4]. Спектр терапевтического действия физических факторов довольно разнообразен. Это противовоспалительное и противоотечное действие, влияние на гемодинамику, стимуляция местного иммунитета, восстановление обменных процессов и др. Наше исследование посвящено эффективности восстановления почечной гемодинамики с помощью использования внутривенного лазерного облучения крови, нарушение которой возникает при проведении эндоскопических методов лечения МКБ. Современный неинвазивный метод ультразвуковой допплерографии позволяет визуализировать почечные сосуды и количественно оценить показатели почечного кровотока.

Цель исследования: оценить эффективность использования внутривенного лазерного облучения крови у больных уролитиазом, осложненным пиелонефритом после контактной литотрипсии на основании показателей почечной гемодинамики.

Задачи исследования

1. Изучить влияние внутривенного лазерного облучения на показатели пиковой систолической скорости кровотока на уровне почечных, сегменарных и междолевых артерий у больных уролитиазом, осложненным пиелонефритом после контактной литотрипсии.

2. В сравнительном аспекте выявить влияние внутривенного лазерного облучения на показатели пульсационного индекса, резистивного индекса и индекса ускорения у больных уролитиазом, осложненным пиелонефритом после контактной литотрипсии.

3. Оценить эффективность применения данной методики у больных уролитиазом, осложненным пиелонефритом после контактной литотрипсии на основании показателей почечной гемодинамики.

Материалы и методы исследования

Исследования проведены на 167 пациентах на базе НУЗ «Дорожной клинической больницы СКЖД на ст. Ростов-Главная «ОАО РЖД»», в период с 2014 по 2016 г. с диагнозом МКБ в возрасте 30–70 лет. Диагноз МКБ и показания к хирургическому лечению устанавливался в урологическом отделении на основании Рекомендаций Европейской урологической ассоциации (EAU) по лечению уролитиаза. По результатам данных клинико-лабораторного обследования в группу вошли пациенты с наличием одиночных камней почек (по данным рентгенологического исследования и УЗИ), размером камней 8–16 мм, наличием вторичного пиелонефрита и плотность камней в ед. Хоунсфилда от 300 до 800 HU ( данные компьютерной томографии).

Проведенный анализ показал, что соотношение мужчин и женщин составляет 56,8 % и 43,2 %. Наибольшее количество больных в наших наблюдениях (38,4 %) были в возрасте 50–59 лет. Из общего числа исследуемых лица активного трудоспособного возраста (30–50 лет) составили 34,7 %. Среди обследованных больных преобладали лица с длительностью заболевания от 3 до 5 лет (51,5 %). Не менее трех лет протекало заболевание у 59 больных, что составило 35,3 %. Еще у 22 человек заболевание длилось не менее 5 лет (13,2 %).

У них также не было выявлено острых заболеваний, иммунологических нарушений и других причин, которые могли бы оказать негативное влияние на результаты работы. Единственным нарушением, установленным в процессе обследования пациентов, являлся хронический пиелонефрит.

В работе использовался "АЛП - 01 - "Латон" (Регистрационное удостоверение МЗ РФ № 29/06101298/0786-00, Сертификат соответствия Госстандарта РФ № РОСС RU.АЮ40.B11439 № 5779551 • Патент на изобретение № 2122873 • Лицензия № 012812), излучающая головка КИВЛ 01 -ВЛОК, длина волны 0,63 мкм, мощность на конце световода 1,5-2,0 мВт. Экспозиция во время сеансов составляла 15 мин. Всего 7 ежедневных процедур.

Формирование групп больных проводилось по типовой модели исследования в репрезентативных параллельных группах.

Для проведения исследования на основе принципа рандомизации пациенты были распределены по группам методом случайной выборки. Исследования проведены в 3-х группах:

1-я (контрольная) группа – 53 пациента, с верифицированным диагнозом: МКБ, вторичный пиелонефрит, которым в интра- и послеоперационный период проводилась традиционная терапия (антибактериальные препараты – цефтриаксон 1 гр/сут. (затем после получения результатов посева мочи – с учетом чувствительности); инфузионная, дезинтоксикационная терапия; уросептики, препараты улучшающие микроциркуляцию.

2-я (сравнительная) группа – 58 пациентов, репрезентативных с пациентами контрольной группы по возрасту, клиническому диагнозу, тяжести заболевания и другими сопоставимыми критериями, которым проводилась базисная терапия в сочетании с использованием внутривенного лазерного облучения крови в послеоперационный период.

3-я (основная) группа – 56 пациентов, репрезентативных с пациентами контрольной группы по возрасту, клиническому диагнозу, тяжести заболевания и другими сопоставимыми критериями, которым проводилась базисная терапия в сочетании с использованием внутривенного лазерного облучения крови в интра- и послеоперационный период.

Для цифрового выражения почечной гемодинамики на момент обследования нами использовались показатели пиковой систолической скорости кровотока на уровне почечных, сегменарных и междолевых артерий, показатели пульсационного индекса, резистивного индекса и индекса ускорения. Оценка почечного кровотока проводилась при помощи аппарата ультразвукового исследования «Simens Sonoline Versa Pro» путем допплеровского цветового картирования, а также импульсно-волновой допплерографии и энергетического картирования секторным датчиком 3,5 МГц при угле сканирования не более 65[1,2]°.

Результаты исследования и их обсуждение

При поступлении, до проведения контактной литотрипсии у всех пациентов зарегистрировано увеличение показателей систолических скоростей (среднее значение Vps, см/с на уровне сегментарных артерий 49±3,8, на уровне дуговых артерий 24,1±1,3), резистивного и пульсаторного индексов (среднее значение RI на уровне сегментарных артерий 0,72±0,04, на уровне дуговых артерий 0,71±0,023). Конечно-диастолическая скорость существенно не менялась (не было достоверных отличий).

В процессе проведенного лечения показатель пиковой систолической скорости кровотока (Vps) на уровне почечных, сегменарных и междолевых артерий подвергался статистическому исследованию. При использовании после проведенной контактной литотрипсии ВЛОК к 7-м суткам показатель на уровне почечных артерий был ниже во II группе на 12,3 % по сравнению с группой контроля и на 27,8 % ниже в III группе по сравнению с контрольной группой (р<0,05). На уровне междолевых артерий показатель Vps был ниже во II группе на 1,5 % по сравнению с контрольной группой и на 6,3 % в III группе (р<0,05) (табл.1).

Таблица 1

Динамика показателя пиковой систолической скорости кровотока

(Vps) у пациентов МКБ, осложненной пиелонефритом после различных методов лечения (M±m), n=167

|

Группы исследования |

Время исследования |

Vps (см/с) |

||

|

Почечные артерии |

Сегментарные артерии |

Междолевые артерии |

||

|

I (контрольная) |

2-е сутки |

118,2±2,3 |

53,4±1,8 |

39,2±1,5 |

|

7-е сутки |

112,4±1,8 |

52,6±2,2 |

37,8±1,8 |

|

|

II (сравнения) |

2-е сутки |

104,7±3,2* |

52,9±2,1 |

38,6±2,0* |

|

7-е сутки |

98,5±3,1* |

52,0±1,7* |

37,2±1,6 |

|

|

III (основная) |

2-е сутки |

101,6±2,6* |

52,8±1,8 |

37,8±2,1* |

|

7-е сутки |

95,1±5,2 |

50,3±2,4* |

35,4±1,9* |

|

Примечание: *P< 0,05 – при сравнении показателей с группой контроля.

Следующим показателем, используемым нами для контроля почечного кровотока в послеоперационный период, были резистивные параметры: пульсационный индекс (PI) и индекс резистивности (RI).

Пульсационный индекс претерпевал статистически значимые изменения в процессе выбранной тактики лечения в группах исследования [3]. При обработке материала по данному показателю выявлено, что наибольшее снижение показателя PI произошло в III группе по сравнению с контрольной. На 7-е сутки показатель во II группе снизился на 1,3 %, в III группе снижение произошло на 4,1 %. На уровне междолевых артерий в II группе ко 2-м суткам PI снизился на 4,5 %, в III группе снижение показателя составило 7,8 %. На 7-е сутки наблюдалось более значительное достоверное снижение PI в III группе по сравнению с контрольной и составило 6,1 % (табл. 2).

Таблица 2

Динамика пульсационного индекса (PI) у пациентов МКБ, осложненной пиелонефритом после различных методов лечения (M±m), n=167

|

Группы исследования |

Время исследования |

PI |

||

|

Почечные артерии |

Сегментарные артерии |

Междолевые артерии |

||

|

I (контрольная) |

2-е сутки |

1,21±0,5 |

1,32±0,2 |

0,89±0,07 |

|

7-е сутки |

1,13±0,3 |

1,23±0,4 |

0,82±0,09 |

|

|

II (сравнения) |

2-е сутки |

1,16±0,7* |

1,28±0,3* |

0,85±0,05* |

|

7-е сутки |

1,06±0,4* |

1,21±0,4* |

0,84±0,05* |

|

|

III (основная) |

2-е сутки |

1,09±0,4 |

1,27±0,5* |

0,82±0,07 |

|

7-е сутки |

0,98±0,7* |

1,18±0,4 |

0,77±0,06* |

|

Примечание: *P< 0,05 – при сравнении показателей с группой контроля.

На уровне почечных артерий, при проведении импульсно-волновой допплерографии на 7-е сутки после выполненной контактной литотрипсии среднее значение RI было во II группе на 3,1 % ниже по сравнению с контрольной, в III группе – на 9,2 % (р?0,05). Такие же изменения наблюдались на уровне междолевых артерий (табл. 3).

Таблица 3

Динамика резистивного индекса (RI) у пациентов МКБ, осложненной пиелонефритом после различных методов лечения (M±m), n=167

|

Группы исследования |

Время исследования |

RI |

||

|

Почечные артерии |

Сегментарные артерии |

Междолевые артерии |

||

|

I (контрольная) |

2-е сутки |

0,73±0,3 |

0,68±0,2 |

0,61±0,04 |

|

7-е сутки |

0,71±0,2 |

0,65±0,6 |

0,59±0,05 |

|

|

II (сравнения) |

2-е сутки |

0,71±0,4* |

0,67±0,3* |

0,56±0,07 |

|

7-е сутки |

0,65±0,2* |

0,63±0,4 |

0,54±0,05* |

|

|

III (основная) |

2-е сутки |

0,69±0,2* |

0,65±0,4* |

0,52±0,06* |

|

7-е сутки |

0,64±0,3 |

0,59±0,2 |

0,48±0,03* |

|

Примечание: *P< 0,05 – при сравнении показателей с группой контроля.

Среднее значение показателя на 2-е и 7-е сутки восстановительной терапии был ниже в III группе (на 2-е сутки RI снизился на 14,7 %, на 7-е сутки – на 18,6 %) по сравнению с контрольной группой. Во II группе также было снижение, но не имело более значительных показателей (2-е сутки – снижение составило 8,2 %, 7-е сутки – 8,5 % соответственно) (р?0,05).

Следующим показателем, являющимся критерием оценки проводимой терапии, является индекс ускорения (AI), м/с2, говорящее об отношении разницы максимальной и минимальной скоростей раннего систолического пика ко времени от начала систолы (минимальной скорости раннего систолического пика) до максимальной скорости раннего систолического пика [4,5].

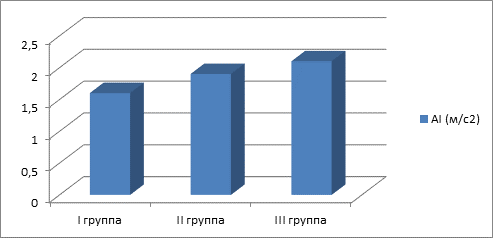

При допплерографии почечных артерий у больных уролитиазом, осложненным пиелонефритом, отмечалось снижение амплитуды и закругленная форма верхушки спектральной кривой. Индекс ускорения на 7-е сутки проводимой восстановительной терапии в I группе составлял 1,6 ± 0,4 м/с2 , во II группе средние значения AI -1,9± 0,3 м/с2, в III группе показатель составил 2,2 ± 0,6 м/с2 (рисунок).

Значения индекса ускорения у пациентов в исследуемых группах на 7-е сутки восстановительной терапии

Величина, характеризующая начальную часть кривой допплеровского спектра (AI), была на 15,7 % выше во II группе исследования и на 27,2 % выше в III группе исследования по сравнению с I группой (р≤0,05). Более высокие показатели скорости артериального кровотока в III группе исследования, где применялась энергия лазера в интра- и послеоперационный период, указывали на уменьшение артерио-венозного шунтирования, которое приводит к усугублению ишемии кортикального слоя почек.

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию эффективности использования внутривенного лазерного облучения крови у больных уролитиазом, осложненным пиелонефритом, после контактной литотрипсии на основании показателей почечного кровотока было выявлено достоверное, статистически значимое улучшение результатов восстановительного лечения с применением физических факторов в III группе исследования. При этом необходимо отметить, что именно использование энергии лазера в интра- и послеоперационные периоды позволило достичь более выраженного положительного влияния на показатели цветового допплеровского картирования и импульсно-волновой допплерографии почек, по сравнению с использованием данной методики только в послеоперационном периоде [6]. Это говорит о том, что воздействие положительного влияния внутривенного лазерного облучении крови более выражено проявляется при профилактическом назначении в момент травматического воздействия хирургического компонента, отражающегося на показателях почечного кровотока.

Библиографическая ссылка

Гурцкой Р.А., Шульженко В.В., Дегтяренко С.А., Недоруба Е.А., Таютина Т.В. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ У БОЛЬНЫХ УРОЛИТИАЗОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ ПОСЛЕ КОНТАКТНОЙ ЛИТОТРИПСИИ // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 5. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=25097 (дата обращения: 14.02.2026).