Мочекаменная болезнь является актуальной медицинской и социальной проблемой, ввиду преимущественного поражения лиц трудоспособного возраста и рецидивирующего характера течения [3]. Не вызывает сомнения важная роль лабораторной диагностики уролитиаза как для лечения, так и для проведения метафилактики. Среди методов определения степени повреждения почек, в том числе и при мочекаменной болезни, наиболее точным является определение мочевой экскреции почечных ферментов [3, 7, 10]. Повреждение клубочков и канальцев почек может приводить как к увеличению проницаемости клеточных мембран, так и к разрушению клеток, что в свою очередь приводит к экскреции ферментов из клеток почек в мочу [8]. Наибольший интерес для выявления поражения почек представляют ферменты, имеющие исключительно почечное происхождение. К таким ферментам, в частности, относится нейтральная α-глюкозидаза (КФ 3.2.1.20), которая была обнаружена в моче человека. Поскольку активность нейтральной α-глюкозидазы в сыворотке крови человека крайне низка, предполагается, что присутствующая в моче нейтральная α-глюкозидаза попадает в нее из почек и может использоваться в качестве маркера при диагностике поражения почек [1, 4].

В почках человека нейтральная α-глюкозидаза строго локализована в эпителиальных клетках извитых (проксимальных) канальцев и в петле Генле и отсутствует в клубочках и во всех других тканях почки [6]. Поэтому определение активности нейтральной α-глюкозидазы в моче человека может иметь существенное диагностическое значение для выявления поражения почек, в частности повреждения извитых канальцев.

Значение нейтральной α-глюкозидазы как маркера повреждения почек было показано в исследовании Лукомской И. С. и др. (1984), где при обследовании 280 больных с различными заболеваниями почек (хроническим гломерулонефритом, пиелонефритом, амилоидозом, и др.) было показано наличие прямой зависимости между активностью нейтральной α-глюкозидазы в моче и степенью поражения почек у больных [1].

Фермент аланинаминопептидаза (ААП) или цитозольнаяа минопептидаза относится к классу пептидогидролаз или протеаз. Речь идет, прежде всего, об изоэнзимной форме фермента ААП-3, содержащейся в почечной ткани. Наряду с важной ролью в протеолитических процессах фермент аланинаминопептидаза участвует в непосредственном формировании матрицы камня. Изменение ее содержания в моче отражает процесс формирования или разрушения матрицы камня, так как повышение уровня пептидгидролаз приводит к лизису белковых компонентов мочи, являющихся ингибиторами кристаллообразования, и способствует процессу камнеобразования [2, 9].

Цель исследования – определить характер и степень повреждения канальцевого аппарата почек по уровню мочевой экскреции ферментов почечного происхождения у больных мочекаменной болезнью в группах консервативного лечения, а также – у пациентов, пролеченных оперативно.

Материалы и методы. Объектом исследования явились пациенты урологического отделения Государственного бюджетного учреждения «Городская клиническая больница № 1» города Оренбурга, поступившие с диагнозом «Мочекаменная болезнь» (120), а также – клинически здоровые люди – группа сравнения (30). Общее число исследуемых лиц составило 150 человек. Среди группы пациентов с мочекаменной болезнью были выделены две подгруппы – в первую (30 человек) вошли пациенты, которым проводилась консервативная терапия, направленная на самостоятельное отхождение конкрементов, пациентам же второй группы (90) – выполнялись оперативные пособия, направленные на удаление конкрементов – уретеролитотомия и пиелолитотомия по стандартным методикам, учитывая наличие медицинских показаний.

Степень повреждения канальцевого аппарата почек оценивали по определению активности ферментов нейтральной α-глюкозидазы и ААП в моче. Исследование проводили при поступлении пациентов в стационар, перед выпиской и через 3 месяца.

Оценка уровня статистической значимости различий между группами по анализируемым факторам была проведена с использованием U критерия Манна – Уитни. Статистическая обработка была выполнена при помощи программы Statistica 10.

Полученные результаты и обсуждение

Нейтральная альфа-гликозидаза

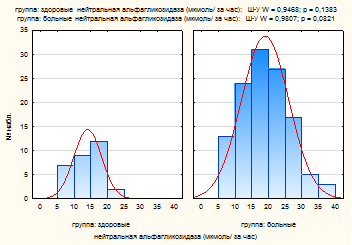

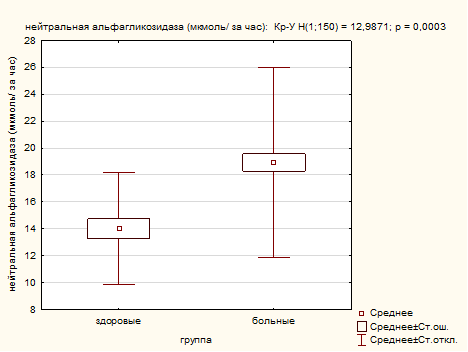

Как у здоровых, так и у больных распределение активности данного фермента было близко к нормальному (Рисунок 1). У здоровых лиц активность фермента находилась в пределах от 7,5 до 21,1 мкмоль/час. Средний уровень составил 14,0±4,2 мкмоль/час. У больных МКБ лимит составил 6,3 и 36,2 мкмоль/час; средний уровень – 18,9±7,1 мкмоль/час. Дисперсии у здоровых и больных значимо отличались (р=0,003). Вариабельность значений у больных была значительно более высокой. Различия по альфа-гликозидазе между здоровыми и больными статистически значимы (Рисунок 2).

Рис.1. Распределение значений нейтральной альфа-гликозидазы у исследуемых

Рис. 2. Диаграмма размаха значений нейтральной альфа-гликозидазы у исследуемых

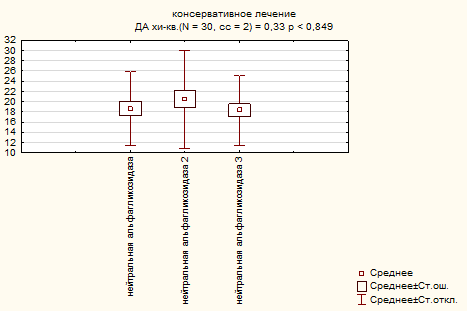

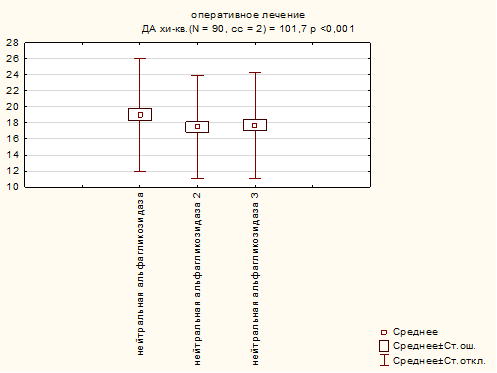

В таблице 1 представлена динамика активности фермента нейтральной альфа-гликозидазы у пациентов, страдающих мочекаменной болезнью в зависимости проведенного лечения – оперативного удаления конкремента или консервативного лечения, направленного на самостоятельное отхождение камня.

Таблица 1

Динамика значений активности нейтральной альфа-гликозидазы у больных МКБ в зависимости от типа проведенного лечения

|

Лечение |

При поступлении |

При выписке |

Через 3 месяца после лечения |

Уровень статистической значимости различий значений в динамике (р) |

|

М±ϭ |

М±ϭ |

М±ϭ |

||

|

Консервативное (n=30) |

18,6±1,3 |

20,5±1,8 |

18,3±1,2 |

0,849 |

|

Оперативное (n=90) |

19,0±0,7 |

17,5±0,7 |

17,7±0,7 |

<0,001 |

В группе больных с консервативным лечением значения активности нейтральной альфа-гликозидазы статистически значимо не изменились от исходного уровня. Обращает на себя внимание повышение активности данного фермента у пациентов с консервативным лечением при выписке из стационара. В группе с оперативным лечением определяется статистически значимая тенденция снижения активности фермента к моменту выписки и сохранению в дальнейшем к 3 месяцам достигнутого уровня. Наглядно тенденции представлены на рисунках 3 и 4.

Рис. 3. Динамика активности нейтральной альфа-гликозидазы у больных МКБ при консервативном лечении

Рис. 4. Динамика активности нейтральной альфа-гликозидазы у больных МКБ при оперативном лечении L-аланинаминопептидаза

Исследование активности другого фермента мочи – L-аланинаминопептидазы показало, что в группе больных с консервативным лечением показатели активности данного фермента статистически значимо не изменились от исходного уровня. Аналогично с активностью нейтральной альфа-гликозидазы имеет место повышение активности L-аланинаминопептидазы у пациентов группы консервативного лечения при выписке из стационара. Схожая с уровнем активности нейтральной альфа-глюкозидазы, в группе оперативно пролеченных пациентов определяется статистически значимая тенденция снижения активности фермента к моменту выписки и сохранению в дальнейшем к 3 месяцам достигнутого уровня (таблица 2).

Таблица 2

Динамика значений активности L-аланинаминопептидазы у больных МКБ в зависимости от типа проведенного лечения

|

Лечение |

При поступлении |

При выписке |

Через 3 месяца после лечения |

Уровень статистической значимости различий значений в динамике (р) |

|

Ме (Q25 – Q75) |

Ме (Q25 – Q75) |

Ме (Q25 – Q75) |

||

|

Консервативное (n=30) |

15 (11-25) |

17 (14-31) |

14 (11-25) |

0,412 |

|

Оперативное (n=90) |

17 (8-25) |

15 (7-23) |

15 (7-24) |

<0,001 |

Обсуждение

По результатам проведенных исследований установлено, что у пациентов с мочекаменной болезнью уровень мочевой экскреции ферментов более выражен, по сравнению с клинически здоровыми лицами. Данный факт позволяет предположить, что наличие мочекаменной болезни у пациента, а особенно – обструкции мочевыводящих путей в период почечной колики – мощный повреждающий фактор для канальцевого аппарата почек. Нами получены данные, указывающие на повышение активности внутриклеточных ферментов – нейтральной альфа-глюкозидазы и L-аланинаминопептидазы, локализованных в клетках канальцевого эпителия в моче пациентов, страдающих мочекаменной болезнью.

Устранение фактора обструкции мочевыводящих путей оперативным путем приводит к достоверному снижению активности нейтральной альфа-глюкозидазы и L-аланинаминопептидазы от момента поступления в стационар к контрольной точке через 3 месяца. Вероятнее всего, данный факт обусловлен устранением обструкции мочевыводящих путей – одномоментным и полным удалением конкрементов.

Библиографическая ссылка

Щетинин К.В., Тарасенко В.С., Чернов А.Н., Копылов Ю.Н., Белова М.А. ПОКАЗАТЕЛИ МОЧЕВОЙ ЭКСКРЕЦИИ ФЕРМЕНТОВ ПОЧЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ У БОЛЬНЫХ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ КОНКРЕМЕНТОВ // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=24417 (дата обращения: 20.02.2026).