торичная адентия ускоряет атрофию боковых отделов верхней челюсти. Потеря зубов приводит к уменьшению объема костной ткани, что делает неблагоприятным прогноз дентальной имплантации на верхней челюсти [1, 6, 3]. Субантральная аугментация или синуслифтинг – один из способов повышения эффективности результатов дентальной имплантации при значительной атрофии в боковых отделах верхней челюсти [15,16,17]. Путем увеличения костной ткани в области синуса субантральная аугментация позволяет врачу-имплантологу использовать более длинные имплантаты, что создает оптимальные условия для адекватного сопротивления окклюзионным нагрузкам. Синуслифтинг показан, когда недостаточная высота альвеолярного отростка верхней челюсти препятствует установке имплантата длинной более 10 мм [2, 4, 23].

Чаще всего хирурги для увеличения объема кости используют резорбируемый гидроксиапатит, деминерализованную лиофилизированную аллогенную кость и аутогенную кость [7, 8, 22]. Последняя наиболее предпочтительна, поскольку не вызывает реакции отторжения и обеспечивает оптимальные сроки остеоинтеграции с имплантатом [5, 12]. Вместе с тем объем донорской кости в полости рта ограничен, взятие аутотрансплантата внеротовым способом сопряжено с дополнительной операционной травмой и требует привлечения специалистов из смежных областей медицины [9, 10, 20]. К недостаткам аллогенных и синтетических остеопластических материалов относится иммунный ответ, инфицирование, низкие прочностные характеристики, длительный срок резорбции и недостаточная первичная стабильность дентальных имплантатов, устанавливаемых в области проведенного синуслифтинга [11, 15, 21]. Данные литературы и некоторые авторские исследования показали на возможность использования при субантральной аугментации тканеинженерной конструкции на основе аутологичных эктомезенхимальных клеток, иммобилизованных на пористом титане [13, 14, 24]. На современном этапе развития дентальной имплантологии и оториноларингологии актуальной является необходимость расширения показаний к использованию аутологичных эктомезенхимальных клеток, а также пористого титана в качестве матрицы-носителя данных клеток. Интересным представляется изучение возможности применения данной тканеинженерной конструкции с целью восстановлении целостности дна верхнечелюстного синуса при его перфорации и/или последующей дентальной имплантации.

Цель исследования. Повышение эффективности дентальной имплантации в условиях атрофии костной ткани в боковых отделах верхней челюсти за счет экспериментального обоснования использования тканеинженерной конструкции на основе аутологичных эктомезенхимальных клеток и пористого титана при субантральной верхнечелюстной аугментации.

Материал и методы исследования. Экспериментальное исследование проведено на 12 годовалых баранах. Выбор в качестве экспериментальной модели верхней челюсти барана обусловлен следующими причинами: большой объем доступной костной ткани в области исследования, простота содержания и низкий уровень агрессии животного, высокий регенераторный потенциал донорских зон, позволяющий не умерщвлять животное при заборе материала. Для операции, которую проводили с соблюдением правил асептики, использовали наружный доступ – операционное поле перед хирургическим вмешательством выстригали и обрабатывали растворами антисептиков.

Перед операцией внутримышечно вводили 2 % раствор ксилазина гидрохлорида и 2 % раствор кетамина гидрохлорида из расчета веса животного (0,15 мл на 1 кг), затем проводили инфильтрационную анестезию в зоне вмешательства sol. Lidocaini 2 % с адреналином 1:100000, послойно рассекали кожу и фасцию мышцы, получая оптимальный доступ к нужной области для препарирования кости. Шаровидным бором выпиливали фрагмент кортикальной кости диаметром 2 см в области передней стенки верхнечелюстного синуса. Полученный аутотрансплантат аккуратно отделяли от слизистой оболочки верхнечелюстного синуса, поверх слизистой укладывали тканеинженерную конструкцию, состоящую из гидрогеля PuraMatrix/3DM с прекультивированными аутологичными ээктомезенхимальными клетками, иммобилизованными на пористом титане в виде гранул с размером гранул 0,7–1,0 мм и пористостью 80 %. Данная тканеинженерная конструкция представляет собой синтетический биодеградируемый матрикс-гель на основе олигопептидных фрагментов, формирующий нанонити и предварительно культивированные эктомезенхимальные клетки барана, обработанные 5-азацитидином. Готовый тканеинженерный продукт получали путем механического смешивания геля с прекультивированными мезенхиальными клетками и пористым титаном in situ.

Затем возвращали аутотрансплантат на место, рану ушивали и обрабатывали антисептиками, проводили рентгенологическое исследование. В ходе повторного хирургического вмешательства через 1, 2 и 3 месяца выпиливали костные фрагменты в оперированной ранее области вместе со слизистой оболочкой верхнечелюстного синуса. Выделенные костные блоки фиксировали в 10 % нейтральном формалине, декальцинировали в трилоне-Б и подвергали стандартной гистологической обработке с заливкой в парафин. Срезы толщиной 8–10 мм окрашивали гематоксилин-эозином, по Ван-Гизону, Бишу и Маллори.

Результаты и обсуждение. Особый интерес представляла визуальная оценка взаимодействия систем макропрепаратов «титан-надкостница-кость» и «кость-титан-слизистая» в каждый срок наблюдения. В срок 30 суток от начала эксперимента при визуальном исследовании костного фрагмента верхней челюсти с имплантированным пористым титаном хорошо видно, что гранулы титана начинают обрастать волокнами соединительной ткани.

Очевидно, что шероховатость поверхности, а также высокая пористость (до 80 %) гранул титана способствует активной миграции фибробластов с заселением отдельных их участков и формированием соединительной ткани уже через 4 недели после операции, кроме этого, пористость создает условия для эффективной васкуляризации. Гранулы на этом сроке наблюдения достаточно плотно «впаяны» в надкостницу и при отслаивании отделяются вместе с ней.

На 60 сутки эксперимента основная часть внесенного в костный дефект пористого титана имеет характерные тенденции к консолидации в единый блок. При зондировании все гранулы хорошо прилегают друг к другу, и введение зонда в глубину выполняемого ими дефекта крайне затруднительно. При визуальной оценке макропрепаратов, полученных на 60 сутки эксперимента, установлено, что все внесенные в костный дефект гранулы титана плотно спаянны между собой, надкостницей и слизистой оболочкой синуса.

На 90-е сутки конгломерат «титан-кость» очень плотно прилегает к стенкам дефекта и визуальной границы между ними не наблюдается. При отслаивании слизистой оболочки синуса хорошо просматриваются соединительнотканные волокна, мелкие и средние кровеносные сосуды, проросшие сквозь поры титановых гранул как со стороны слизистой оболочки синуса, так и со стороны стенок костного дефекта. Промежутки между гранулами заполнены полупрозрачным молодым новообразованным костным веществом.

При гистологическом исследовании через 1 месяц после начала эксперимента пористый титан приобретал вид как крупных конгломератов, так и мелких глыбок, расположенных рядом друг с другом. В местах расположения гранул титана наблюдались скопления моноцитов, макрофагов и фибробластов соединительной ткани. Признаков воспалительного процесса вокруг пористого титана не отмечено. При большом увеличении вокруг пористого титана наблюдались признаки прорастания и даже организации материала по периферии тонкими соединительнотканными волокнами. Костные трабекулы к данному сроку наблюдения приобретали более зрелое и структурированное строение. Процессы формирования пучков коллагеновых волокон в параллельные ряды приобретали симметричный однонаправленный характер.

К 60-м суткам в непосредственной близости от основной массы пористого титана видны множественные внутри- и межклеточные кристаллические и балочные включения в межгранулярных соединительнотканных депозитах, по периферии – различного размера полости и остатки мелких гранул пористого титана между остеонами. В изучаемых препаратах отчетливо видны явления разрастания соединительной ткани и формирования пролифератов активных фибробластов в межтрабекулярном пространстве с активным ангиогенезом микрососудистого русла. Характерно стабильное количество макрофагов и нейтрофилов и, как следствие, низкий уровень резорбции новообразованной костной ткани, что в свою очередь обусловлено отсутствием клеточной активности коллагенолитических ферментов (коллагеназы, кетапсина, металлпротеиназ). Через 3 месяца костные трабекулы приобретали более упорядоченное строение, прослеживалось формирование пучков коллагеновых волокон в параллельные ряды с формированием трабекул в виде тонких дуг, анастомозирующих между собой.

Вблизи от остеонов просматривалась выраженная исчерченность коллагеновых волокон, что является одним из признаков проникновения клеточных элементов и новообразованного костного вещества внутрь гранул пористого титана. Новообразованные остеоны имели различные размеры, чаще они были крупные, или неправильной формы, с широкими гаверсовыми каналами. В местах, где костная основа пазухи была сильно повреждена, наблюдались картины формирования трабекул путем активного врастания коллагеновой соединительной ткани и кровеносных сосудов в поврежденный матрикс трабекул.

Таким образом, к 3 месяцам наблюдения в области компактизирующейся ткани хорошо видны запаянные в костное вещество гранулы титана, при этом новообразованная кость в эти сроки наблюдения отличается достаточной зрелостью, а характер костной регенерации имеет все признаки активного ангио- и остеогенеза.

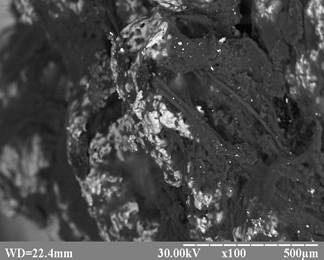

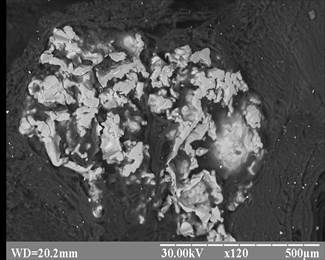

Растровая электронная микроскопия показала, что уже через 60 суток после внесения в область дефекта вокруг пористого титана наблюдается прорастание и организация материала по периферии тонкими соединительнотканными волокнами (рис. 1).

Рис. 1. Растровая электронная микроскопия гранул нерезорбируемого пористого титана через 60 суток после внесения в костный дефект

Заключение. Гранулы пористого титана, введенного в состав тканеинженерной конструкции вместе с прекультивированными аутологичными эктомезенхимальными клетками, биосовместимы с костной тканью верхнечелюстного синуса, имеют оптимальные параметры микрорельефа поверхности, что создает хорошие условия для адгезии, экспансии и миграции остеообразующих клеток, имеют ничтожную кинетику резорбции, являются пористыми для обеспечения эффективной неоваскуляризации образующейся de novo костной ткани. Пористый титан является эффективной альтернативой материалам на основе фосфатов кальция и костного коллагена в качестве матрицы-носителя тканеинженерной конструкции для субантральной аугментации кости верхней челюсти при дентальной имплантации и реконструктивно-пластических операциях на верхнечелюстном синусе.

Библиографическая ссылка

Кошель И.В. РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТКАНЕИНЖЕНЕРНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ОСНОВЕ АУТОЛОГИЧНЫХ ЭКТОМЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК И ПОРИСТОГО ТИТАНА ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ СУБАНТРАЛЬНОЙ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ АУГМЕНТАЦИИ // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=24094 (дата обращения: 20.02.2026).