Образование является общественным институтом, в котором, несомненно, отражаются все тенденции развития государства и возникающие общественные проблемы. Современный социум в настоящее время переживает экзистенциальный кризис, который проявляется в потере смысла человеческой жизни, ценностной дезориентации молодежи. Поиск смысла жизни и самоопределение, являясь возрастными задачами юности, создают в современных условиях сложную ситуацию выбора молодыми людьми своего профессионального пути, призванного обеспечить достижения ими жизненных целей. В данном контексте особую роль играют экзистенциальные представления, которые регулируют деятельность субъекта на всех этапах его жизненного пути.

Теоретический анализ проблемы

Конец подросткового и юношеский возраст, как минимум до 25 лет, по мнению ряда учёных (Э. Эриксон, В. Моргун, Ш. Бюлер, Р. Гаулда, Д. Левинсон, Д. Вейлант), является периодом личностного и профессионального самоопределения. Юность – это период взрослой жизни и выбора дальнейшего жизненного пути, становление идентичности. При этом, как показывает большинство эмпирических исследований современного студенчества, выбор, осуществлённый в процессе профессионального самоопределения, не всегда связывается с желаемым образом жизни и желаемой трудовой деятельностью, что приводит к проблемам личностной идентичности [5].

Период студенчества приходиться на юношеский возраст, в котором формируется система отношений к миру и система представлений о себе как субъекте в профессиональной сфере. Образование в данной социальной ситуации развития, может выступить средством получения желаемой профессии и, как следствие, - достижения желаемого уровня жизни. Однако в условиях российского высшего образования, как показывают факты [3, 6, 8], период обучения часто выступает для студентов временной альтернативой необходимости сделать экзистенциальный выбор, решение которого откладывается на время обучения в вузе.

В этих условиях особую актуальность приобретает исследование экзистенциальных представлений, отражающих процесс выбора жизненного пути в ходе профессионального становления. Под экзистенциальными представлениями мы понимаем отражение в сознании субъектов смысла жизни, её качества и ценностных ориентиров существования, а также переживания течения жизни. Согласно мнению таких исследователей, как Е.П. Белинская, Е.Б. Бровко, М.В Вертгеймер, И.В. Куликова, А. Мейнонг, А.В. Николаева, Б.М. Теплов, образ является регулятором деятельности субъекта [1, 9], выступая в форме ее мотивов, целей, задач [4].

Индивидуально-целостная система субъективно-оценочных и сознательно избирательных отношений к действительности занимает центральное место в структуре сознания личности, по мнению С.Л. Рубинштейна. В.Н. Мясищев [7] рассматривает систему отношений как определяющую характер переживаний субъекта, особенности его восприятия действительности, характер поведенческих реакций на внешние раздражители. Автор указывает, что все составляющие психической организации человека, его функциональные возможности и результаты деятельности связаны с отношением. Таким образом, отношение личности к жизни, определяет особенности построения субъектом своей деятельности. Изменения отношений изменяют вектор существования личности.

Структуру экзистенциальных представлений, как объекта эмпирического исследования, мы рассматриваем в проекции структуры сознания, поскольку представления – форма функционирования индивидуального сознания субъекта. Согласно А.Н. Леонтьеву [4], образ мира или представления о нем включают в себя чувственную ткань, значения и личностные смыслы. В.П. Зинченко включает в его структуру четвертый компонент – биодинамическую ткань действия и пишет, что «чувственная ткань, подобно биодинамической ткани представляет собой строительный материал образа» [2, с.26]. Таким образом, эмоциональный компонент экзистенциальных представлений является, на наш взгляд, проекцией бытийно-деятельностного слоя сознания субъекта жизни, включающего в себя биодинамическую ткань действия и чувственную ткань образа. Рефлексивно-созерцательный слой сознания субъектов, представленный значениями и смыслами, отражен в содержательным компоненте этих представлений.

В данной статье представлены результаты изучения эмоционального компонента экзистенциальных представлений в контексте профессионального становления студентов вуза.

Выборка, методики и методы исследования

Изучение динамики эмоционального компонента экзистенциальных представлений студентов гуманитарного вуза в процессе профессионального становления было осуществлено с помощью методики цветовой тест отношений, позволяющей выявить эмоциональное отношение участников исследования к экзистенциальным категориям, т.е. словам и словосочетаниям, отражающим некоторые аспекты их бытия. Выбор гуманитарного вуза в качестве базы исследования связан с тем, что лицам, предпочитающим данное направление образования, в большей степени свойственны экзистенциальные переживания, рефлексия по поводу происходящих событий и склонность к их фиксации в различных формах.

Основным методом эмпирического исследования эмоционального отношения к экзистенциальным категориям как эмоционального компонента экзистенциальных представлений выступил Цветовой тест отношений (Бажин, Эткинд). В процедуре ЦТО были использованы следующие категории: «хорошая жизнь», «моя настоящая жизнь», «жизнь, к которой я стремлюсь». Выбор категорий был продиктован следующими соображениями. «Хорошая жизнь» подразумевает представление о высоко оцениваемой модели существования. Категория «моя настоящая жизнь» означает реально протекающее существование в индивидуально воспринимаемом как «настоящее» отрезке времени. Стимульная категория «жизнь, к которой я стремлюсь», позволяет выявить цветовые ассоциации респондентов в отношении мотивов, регулирующих достижение и конкретизирующих желаемое существование.

Включение в процедуру ЦТО стимульной категории «специальность» позволяет изучать эмоциональный компонент экзистенциальных представлений в контексте профессионального становления, т.е. выявить взаимосвязь эмоционального отношения студентов к специальности в контексте субъективного восприятия жизни. Для выявления данной взаимосвязи мы использовали R-критерий Спирмена.

Исследование было проведено на базе АмГПГУ. Респондентами выступили студенты 1 курса (41 человек), 3 курса (40 человек), 5 курса (43 человека). Общее количество участников исследования в выборке – 124 человека. Сбор эмпирических данных осуществлен в период с 2012 по 2015 год.

Результаты исследования и их обсуждение

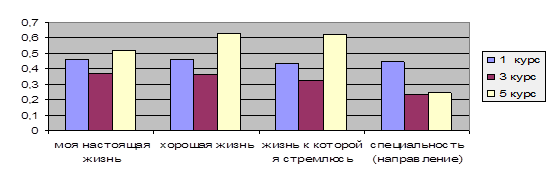

Выявлены различия в эмоциональном отношении студентов ко всем экзистенциальным категориям и специальности в процессе профессионального становления (рис.1.).

Студенты первого курса в среднем не имеют выраженных различий в отношении к исследуемым категориям, но к 3 курсу отношение к экзистенциальным категориям и специальности снижается и является самым низким на протяжении всего обучения. На пятом курсе обнаруживается наиболее высокий уровень отношения к категориям «хорошая жизнь», «жизнь которой стремлюсь», «моя настоящая жизнь». Сниженное отношение к специальности на 3 курсе сохраняется и у выпускников. Средние показатели отношения к исследуемым категориям изменяются от курса к курсу.

Для студентов первого курса свойственен небольшой разброс значений отношения к жизни в настоящий момент времени, «хорошей жизни» и жизни, к которой респонденты стремятся и специальности.

Рис.1. Средние значения эмоционального компонента экзистенциальных представлений и отношения к специальности (направлению) студентов гуманитарного вуза

Однако уже на 3 курсе отношение к жизни, к которой студенты стремятся, значительно снижается по сравнению с отношением к другим категориям. Наряду с этим студенты 3 курса существенно хуже, чем первокурсники и выпускники, относятся к специальности. Очевидно, третьекурсники разочаровались в выбранной профессии, переоценивают свои мотивы и жизненные планы и стремления в процессе профессионализации.

Таблица 1

Различия в категориях эмоционального компонента экзистенциальных представлений и специальности студентов гуманитарного Вуза

|

Отношение |

Моя настоящая жизнь |

Хорошая жизнь |

Жизнь, к которой я стремлюсь |

Специальность (направление) |

||||||||

|

Курс |

||||||||||||

|

1 |

3 |

5 |

1 |

3 |

5 |

1 |

3 |

5 |

1 |

3 |

5 |

|

|

Положительное |

36,6**

|

40 ** |

60,5 |

43,9* |

37,5 * |

69,8 |

48,8 |

35 ** |

62,8 |

46,3 * |

27,5 |

32,6 |

|

Скорее положительное, чем амбивалентное |

43,9 |

30 |

18,6 |

39 ** |

32,5 |

18,6 |

29,3 |

37,5 ** |

20,9 |

31,7 |

47,5 |

32,6 |

|

Амбивалентное |

4,9 |

5 |

4,7 |

2,4 |

10 |

4,7 |

7,3 |

7,5 |

7 |

0* |

7,5 |

2,3 |

|

Скорее отрицательное, чем амбивалентное |

14,6 |

17,5 |

17,5 |

9,8 |

15 ** |

4,7 |

14,6 |

10,5 |

9,3 |

17,1 |

17,5 |

25,6 |

|

Отрицательное |

0* |

7,5 ** |

0 |

4,9 |

5 |

2,3 |

0* |

7,5 |

0 |

4,9 |

5 |

7 |

* - значимые различия с 3 курсом, **- значимые различия с 5 курсом, по φ*- критерию Фишера

На 5 курсе средние значения эмоционального отношения к экзистенциальным категориям наиболее высокие за все время обучения в вузе. Однако отношение к специальности является самым низким в сравнении с другими курсами. Наиболее положительно респонденты-выпускники относятся к «хорошей жизни» и «жизни, к которой стремятся», что указывает на внутреннюю согласованность в сознании выпускников представлений о высоко ценимой модели существования и о путях ее достижения и принятие ими своих мотивов, конкретизирующих стремления. Снижение отношения к своей специальности, вероятно, свидетельствует о сохранении появившейся к третьему курсу тенденции разочарования в выбранной профессии.

Результаты сравнения долей отношения к категориям ЦТО показал особенности динамики этого отношения в процессе профессионального становления (табл.1.). Статистически значимо большее количество студентов положительно оценивающих свою жизнь обнаружено на пятом курсе. Так, если на первом курсе только 36,6 % студентов положительно относятся к категории «моя настоящая жизнь» и 40% третьекурсников, то на 5 курсе таких респондентов 60,5% (в сравнении с первым курсом φ =2,496; с третьим курсом φ=2,539). Студенты пятого курса значимо чаще, чем студенты третьего и первого курсов положительно относятся к «хорошей жизни» (φ =2,242; φ=3,000 соответственно). Только на 3 курсе есть студенты, относящиеся к своей жизни отрицательно (7,5%) и они значимо чаще, чем пятикурсники относятся к «хорошей жизни» «скорее отрицательно» (φ =1,642). Вероятно, третьекурсники пересматривают систему ценностей и испытывают сомнения в правильности выбранного направления профессионализации, обесценивая «хорошую жизнь» как недостижимую (самозащита по принципу «зеленого винограда»). Включение предполагаемых механизмов защиты свидетельствует о наличии внутриличностого конфликта.

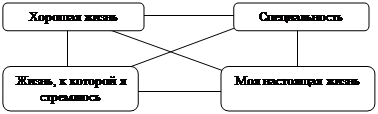

Рис.2. Взаимосвязи между категориями эмоционального компонента экзистенциальных представлений и специальности (направления) у студентов 1 курса

Об этом же свидетельствует количество студентов третьего курса, положительно относящихся к жизни, составляющей предмет их устремлений. Это количество значимо меньше, чем также относящихся к ней студентов первого и пятого курса. Причем, различия с пятым курсом достоверны (φ =2,564). Такая динамика положительного отношения к жизни, являющейся предметом устремлений студентов, от третьего к пятому курсу может быть интерпретирована как выход из «кризиса третьего курса» и посторенние таких жизненных планов, которые соотносятся с потребностями студентов.

Уровень отношения к категории «специальность» заметно ниже уровня оценок участниками исследования других категорий-стимулов. Если на первом курсе 46,3% респондентов положительно относятся к получаемой профессии, то количество таковых на третьем курсе снижается до 27,5% опрашиваемых. Из выпускников лишь 32,6 % относятся к профессии (специальности) положительно. Можно сделать вывод о снижении интереса и разочаровании значительной части студентов в выбранной профессии в процессе обучения в вузе.

|

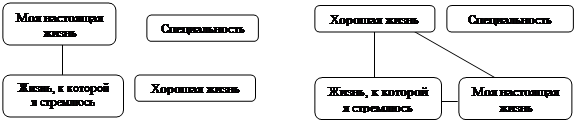

Рис.3. Взаимосвязи между категориями эмоционального компонента экзистенциальных представлений и специальности (направления) у студентов 3 курса |

Рис.4. Взаимосвязи между категориями эмоционального компонента экзистенциальных представлений и специальности (направления) у студентов 5 курса |

Обнаружены взаимосвязи отношения к экзистенциальным категориям с отношением к специальности студентов 1 курса. Эмоциональный компонент экзистенциальных представлений взаимосвязан с отношением к специальности. Очевидно (рис. 2), что будущая профессия является неотъемлемой частью как настоящей и хорошей жизней, так и той, к которой стремятся первокурсники. На 3 и 5 курсах (рис. 3, 4) отношение студентов к специальности не связано с их отношением к экзистенциальным категориям. Эти данные свидетельствуют о возможном рассогласовании в сознании респондентов образа их желаемой жизни и будущей профессиональной деятельности. В их экзистенциальные переживания не вписывается профессия, которую они приобретают в вузе.

На возрастание дифференцированности складывающихся к третьему курсу отношений студентов к жизни в различных временных и ценностных контекстах указывает значительное уменьшение количества выявленных в ходе статистической обработки взаимосвязей (рис.2, 3, 4). Отношение к специальности (профессии) никак не связывается с отношением к экзистенциальным категориям. Следовательно, отношение к будущей профессии выпадает из контекста экзистенциальных переживаний студентов в процессе их профессионального становления.

Заключение

1. Анализ эмпирических данных, полученных в ходе нашего исследования, показал наличие динамики эмоционального компонента экзистенциальных представлений студентов в процессе профессионального становления в вузе. Обнаружены признаки экзистенциального кризиса, описанного во многих исследованиях, посвященных психологии отечественных студентов, как «кризис третьего курса». Общей тенденцией в эмоциональном оценивании экзистенциальных категорий студентами в процессе обучения в вузе является относительно более низкий уровень отношения к специальности (направлению) студентов всех курсов, представленных в исследовании. Профессиональное разочарование как тенденция сохраняется у выпускников гуманитарного вуза и свидетельствует о сохранении кризисной ситуации в отношении их самоопределения (профессиональных идентификаций).

2. Наблюдается тенденция дифференциации эмоционального восприятия жизни, изменение структуры взаимосвязей экзистенциальных представлений. Отношение к специальности на третьем и пятом курсах не связаны с эмоциональным отношением к экзистенциальным категориям, т. е. в переживаниях о жизни в настоящий момент времени, в эмоциональной оценке устремлений, определяющих достижение желаемой модели существования нет места профессии, на приобретение которой направлена их подготовка в вузе.

Рецензенты:

Наливайко Т.Е., д.п.н., профессор, заведующая кафедрой педагогики и психологии профессионального образования Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета, Комсомольск-на-Амуре;

Готнога А.В., д.филос.н., доцент, заведующий кафедрой философии и социально-политических дисциплин Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета, Комсомольск-на-Амуре.

Библиографическая ссылка

Демичева С.А., Махова И.Ю. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=23888 (дата обращения: 27.01.2026).