Цель исследования - изучение влияния русских художников-эмигрантов на обучение и стилистику творчества китайских художников.

Материал исследования - образцы художественного творчества трех мастеров, биографические сведения.

Методы исследования - историко-сравнительный и методы искусствоведения: описательный, иконографический, биографический.

Искусство русской эмиграции ХХ века - неотъемлемая часть русской художественной культуры. В настоящее время более изучен вопрос о творчестве русских художников в Европе. Но мы знаем гораздо меньше о "восточной волне" эмиграции, русских соотечественниках в Китае. Художественная жизнь "русского Китая" была активной, но не столь яркой и заметной, поэтому долгое время находилась вне поля зрения искусствоведов. Трудности изучения творческого наследия русских художников, выехавших в Китай в начале ХХ века, заключаются в том, что само творчество малодоступно. В то же время постепенно творчество художников русского зарубежья открывается современному исследователю. Становятся известными их картины, сведения об их педагогической деятельности в Китае [см. 5]. Тема русского зарубежья, как показывают материалы исследований, многообразна, неисчерпаема и таит в себе еще много неизвестных страниц.

Н.П. Крадин пишет: «В силу больших притоков беженцев из России в начале 1920-х гг., довольно много представителей творческой интеллигенции, в том числе и художников, оказалось в Харбине, но в последующие годы они рассеялись по разным городам Китая. Много из них прожили несколько десятилетий в этой стране. Они получили в Китае не только творческую, но и педагогическую практику, многие из художников открывали студии, мастерские, в которых обучали искусству желающих. Действительно, в обществе русской эмиграции-художники имели многолетнюю педагогическую практику. Н. А. Вьюнов, М. А. Кичигина, А. Н. Клементьев, В. С. Подгурский, А. Е. Степанов и другие художники. Именно они и стали в Харбине руководителями собственных студий и мастерских» [4, c. 45]. В первую очередь, автор данной работы хотел бы назвать имя М.А. Кичигина, который был основателем студии «Лотос», а так же художника А.Н. Клементьева, который работал в лицее Святого Николая и преподавал рисование в гимназии М.А. Оксаковского.

Кичигин и Клементьев воспитали большое количество учеников из разных стран, в частности из Китая. Например, одним из первых их китайского мастеров живописи был Хан Цзяншэн (1912-1998 гг.), который был одним из представителей первого поколения художников, представителей северо-востока Китая. Он изучал живопись в студии «Лотос» в Харбине в 1924 году. В то время его учителем был М. Кичигин. Т. Лебедева в свой книге «Русские художники в Китае» пишет, что "среди его учеников были самые разные люди - русские, китайцы, европейцы". Действительно, в студии «Лотос» было много одаренных ребят, которые серьезно работали. Среди них был очень талантливый китайский ученик Хан Цзяншэн. Его работы получили много наград, среди них такие, как: 1929 г. - «Думать», 1947 г.- «Руины аэропорта», 1982 г.- «Китайская Великая стена». Его работы теперь хранятся в китайским художественном музее. Т. Лебедева пишет: «В студии «Лотос» была другая прелестная девушка-китаяка Мей Фонг. Она очень хорошо говорила по-английски, была из хорошей семьи, ее отец был президентом Ротари-клуба» [8, с. 48]. К сожалению, материалов про Мей Фонг или ее работ до сих пор не удается найти.

Следующий китайский мастер, который был учеником А.Н. Клементьева, Гао Ман, Китайский известный художник, переводчик и писатель. В 1933 году он поступил в лицей Святого Николая. Клементьев научил Гао Мана основным навыкам рисования, который с тех пор полюбил портрет, выполненный акварелью на рисовой бумаге в традиционной китайской манере го хуа, За многие из этих работ Гао Ман был награжден, например на выставке культурного обмена между Китаем и Россией «Портреты Гао Мана» на Усадьбе "Волга" в 2010 году в городе Харбине [8]. Особая роль в его работах отводится портретам русских. Он писал, кроме А.С. Пушкина, портреты А. Чехова, И. Тургенева, В. Шолохова, Льва Толстого. Мастер использовал волосяную кисть и рисовую бумагу, для создания портретов мировых знаменитостей. Например широко известны его работы: «Бетховен», «М.Горький - Песня о Буревестнике» (1979) и др.Учеником М.М. Лобанова был Сун Юньтай. Вслед за этими именем в Харбине появилось много художников, чья подготовка к творчеству тесной связи с русскими мастерами обнаруживает не всегда. В то же время видны стилевые соприкосновения китайских и русских мастеров. Среди них Сюй Цзечэн, Чжан Циньжо, Ли Сюши и другие [7].

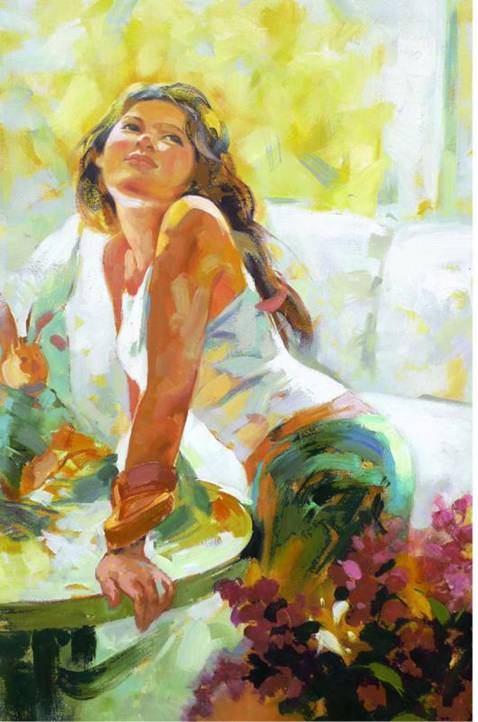

Среди таких мастеров еще один современный китайский художник, который живет в Харбине, любит коллекционировать картины русских художников, в частности, Клементьева. Имя этого художника Ван Тунчжэнь, Он является живописцем, архитектором и коллекционером. В 1947 году он родился в Харбине, теперь ему 70 лет. С десяти лет и до сих пор он рисует акварелью и маслом. В 1970 году закончил Харбинский технологический университет. В последние годы он стал специально коллекционировать произведения российских живописцев, знакомится с разнообразным творчеством российских художников, способствуя распространению русского творчества в Китае. Несмотря на то, что он не был известным учеником русских художников-эмигрантов, он дружил со многими из них. Таким образом, он узнал много о живописи, особенно о масляной живописи. Ван Тунчжэнь был знаком с семьей русского художника-эмигранта Клементьева, и получил немного его произведений [см. 1]. Ван Тунчжэнь имеет авторские копии портретов Клементьева, хранящихся в Омске [Омск, интервью автора данной работы]. Например, «Японка» (1917), «Портрет пожилой женщины», «Женщина у зеркала» и др. Важно отметить, что Ван Тунчжэнь написал много работ, особенно маслом и китайской акварелью: «Хризантема» (1969), «Девушка» (2010), «Портрет Линь Дайюй» (2011), и др. Автор отмечает, что эти два портрета показывают яркий контраст в личности персонажа. Как например портрет «Линь Дайюй», показывает, что традиционно китайская женщина является замкнутой и застенчивой. В другой же работе «Девушка» девушка русской национальности имеет открытый характер. Очевидно подключение художника к психологическим качествам людей разных типов и разных национальностей. Иконологический анализ произведений, личное общение с художником подтверждают его увлечение российской художественной традицией.

По мнению Ван Тунчжэня, у искусства нет государственных границ -- стремление к прекрасному объединяет живописцев Китая и России. "Русская живопись расцвела на китайской почве именно потому, что это искусство установило культурный мост между народами двух стран". - отметил он [см. 6]. Как пишет Ван Пин: «Распространение русских культурных ценностей среди местного китайского населения...создавало особенную культурную атмосферу Китая» [2, с. 112].

Заключение

Таким образом, русские художники-эмигранты ХХ века оставили в Китае не только художественное наследие, которое до конца не изучено, но и последователей российского художественного стиля из числа китайских учеников. Среди них у помянуты выше - Хан Цзяншэн, Гао Ман, Сун Юньтай, Ли Сюши и другие [см. 9 ]. В данной статье автор показал ещё одного художника, коллекционера русских мастеров, нашего современника Ван Тунчжэня, Продемонстрированы три его работы, в которых прослеживается связь с русской художественной традицией. Синтез и взаимодействие культур создают новую культуру в Китае.

Рис.1. Ван Тунчжэнь, «Хризантема» 1969 г., акварель, Музей "Тунчжэнь"

Рис.2 Ван Тунчжэнь, «Портрет Линь Дайюй» 2011 г. Китайская живопись

Рис. 3 Ван Тунчжэнь, «Девушка» 2011 г. Масло, 60 х 100 см, Музей "Тунчжэнь"

Рецензенты:

Домбраускене Г.Н., доктор искусствоведения, доцент кафедры истории искусства и культуры, директор Морского гуманитарного института, Морского государственного университета им. адм. Г.И. Невельского, г. Владивосток;

Коноплева Н.А., доктор культурологии, профессор кафедры сервисных технологий, Владивостокский университет экономики и сервиса (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования ВГУЭС, г. Владивосток.

Библиографическая ссылка

Чэнь С.-. КИТАЙСКИЕ МАСТЕРА КАК ПРОДОЛЖАТЕЛИ ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ ХХ ВЕКА // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=23736 (дата обращения: 20.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.131-23736