Преждевременные роды - один из самых важных вопросов проблемы охраны здоровья матери и ребенка, так как определяет уровень перинатальной заболеваемости и смертности [6]. Переход на классификацию родов, рекомендованную ВОЗ, привел не только к увеличению количества зарегистрированных преждевременных родов, но и таких значимых показателей в оценке качества здравоохранения как мертворождаемость, перинатальная и ранняя неонатальная смертность [8]. Так, по оценке рождаемости недоношенных по всему миру частота преждевременных родов варьирует от 5% в развитых странах до 25% в развивающихся странах (в США – 12-13%, в Дании – 3,8-5,7%, в Австралии – 5,9%, в Швеции – 5,9%, во Франции – 5,6%, в странах Южной Азии – 18%, в Республике Мозамбик – 15%) [8, 9, 10]. Частота преждевременных родов в регионах Российской Федерации различна и колеблется от 5 до 12 % от числа родившихся детей [1, 3, 4].

Исследования последних лет свидетельствуют, что качество жизни будущей популяции детей и взрослых во многом зависит от внутриутробного периода плода [5]. При этом координирующую и интегрирующую роль в становлении различных функциональных систем плода осуществляет центральная нервная система, что определяет ее ключевое значение в процессах эмбриогенеза и последующего развития человека [5]. Перинатальные поражения мозга являются основной причиной неврологических заболеваний у детей первого года жизни, а также их инвалидизации в последующие годы [10]. Именно поэтому оценка нервной системы у недоношенных детей приобретает особую важность для определения прогноза их дальнейшего развития.

Цель исследования: оценить клинико-неврологический статус детей, родившихся с низкой, очень низкой и экстремально низкой массой тела, выявить значимость факторов риска, влияющих на формирование неврологической патологии у данной группы младенцев.

Материалы и методы исследования

В изучаемую выборку вошло 40 новорожденных недоношенных детей различного гестационного возраста, госпитализированных для оказания экстренной помощи в отделение выхаживания недоношенных детей ГБУЗ СО СГДКБ №1 имени Н.Н. Ивановой (г. Самара) из родильных домов и отделения реанимации и интенсивной терапии за период 2013-2014 гг. Из исследования исключены дети с задержкой внутриутробного развития, умершие дети.

При анализе материала использовались стационарные карты отделения выхаживания недоношенных детей ГБУЗ СО СГДКБ №1 имени Н.Н. Ивановой. Для оценки состояния центральной нервной системы и висцеральных органов применялись результаты лабораторных, инструментальных методов исследований, осмотры и заключения узких специалистов.

Результаты исследования и их обсуждение

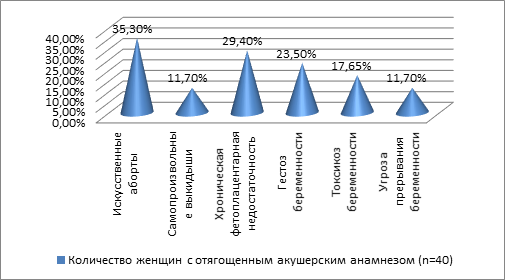

Среди обследованных детей мальчиков – 53%, девочек – 47%. Проанализировано состояние здоровья 40 матерей, течение их беременности и родов. Гестоз второй половины беременности регистрировался в 23,5% случаев, токсикоз – в 17,65% – токсикоз, высокая угроза прерывания беременности – в 11,7%, хроническая фетоплацентарная недостаточность – в 29,4%. Подтверждением значимости отягощенного акушерского анамнеза преждевременных родов являлись медицинские аборты (35,3%) и выкидыши (11,8%) в анамнезе матерей.

Рис.1. Особенности состояния здоровья матерей с преждевременными родами

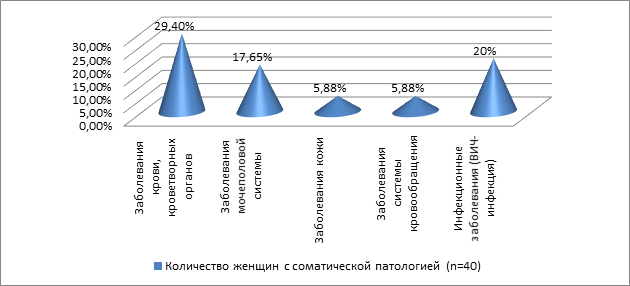

Более чем у половины матерей выявлена соматическая патология: заболевания крови и кроветворных органов (анемия - 29,4%), заболевания кожных покровов (атопический дерматит, псориаз – 5,88%), заболевания системы кроовообращения (артериальная гипертензия, варикозное расширение вен – 5,88%). Наличие инфицирования мочевыводящих путей в период беременности (хронический пиелонефрит) подтверждено в 17,65% случаев. Обращает на себя внимание то, что у 8 женщин выставлен диагноз ВИЧ-инфекция, причем лишь половине из них во время беременности проводилась химиопрофилактическая терапия.

Рис.2. Особенности акушерско-гинекологического анамнеза матерей с преждевременными родами

Основной контингент детей был рожден от матерей в возрасте 18-30 лет, семеро (17,64%) младенцев – от матерей в возрасте старше 35 лет.

Оценивая массу тела и срок гестации, мы установили, что у большинства детей 30 (76,4%) превалировала низкая масса тела при рождении (НМТ) - от 1500,0 до 2499,0 г и срок гестации 32-37 недель. Следует отметить, что 7 младенцев (17,6%) родились с очень низкой массой тела (ОНМТ), т.е. с массой тела от 1499,0 г до 1000,0 г и сроком гестации 29-31 недель, а трое детей (6%) с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) при рождении – менее 999,0 г и сроком гестации менее 29 недель.

Клиническое состояние детей при рождении оценивалось по шкале Апгар в баллах на первой минуте жизни. Было выявлено, что в тяжелом (5-6 баллов) и очень тяжелом (3-4 балла) состояниях родилось 16 младенцев (40%). Тяжесть состояния была обусловлена дыхательными и сердечно-сосудистыми нарушениями, такими как респираторный дистресс-синдром (35,3%), легочным кровотечением (6%), пневмоторакс (6%) , ателектазы (58,8%), пневмония (6%), а также геморрагическими и гематологическими нарушениями (легочное кровотечение, внутричерепные нетравматические кровоизлияния(17,64%).

При обследовании детей на внутриутробные инфекции (ВУИ), по нашим данным, лидирующее место заняли герпетическая (41,17%) и цитомегаловирусная (23,5%) инфекции, а также ВИЧ-инфекция (23,5%) и токсоплазмоз (5,88%). Риск внутриутробного инфицирования был выставлен 70,58% детям с учетом отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза матерей и перинатального контакта по ВИЧ-инфекции. Кандидозное поражение кожи и слизистых оболочек встречалось у 1 ребенка с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции, что говорит о вторичном нарушении иммунной системы вследствие влияния ВИЧ-инфекции и морфофункциональной незрелости.

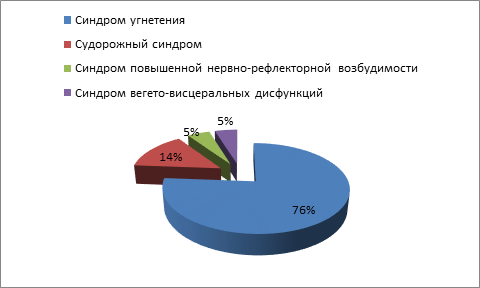

Неврологическое исследование детей включало оценку уровня общей двигательной активности, крика, возбудимости, наличия или отсутствия тремора и судорог, состояния мышечного тонуса, периостальных рефлексов и рефлексов новорожденных, зрачков, характера дыхания и наличия очаговой неврологической симптоматики. При анализе неврологического статуса у детей превалировал синдром угнетения ЦНС (76%), что по данным зарубежной литературы является следствием нарушенного созревания мозга (снижение объема миелинизированного белого вещества мозга) [8, 9]. Выявлены следующие неврологические синдромы: судорожный синдром – у 14%, синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости – у 5%, синдром вегето-висцеральных расстройств – у 5% (Рис.4).

Рис.3. Неврологический статус недоношенных детей

Согласно данным отечественной литературы, дети, родившиеся недоношенными, имеют двигательные нарушения в виде изменений мышечного тонуса (гипертонии, гипотонии, дистонии). Нами было выявлено нарушение мышечного тонуса у данной категории детей в 100% случаев, из них: 11,76% - гипертонус, 88,24% - гипотонус.

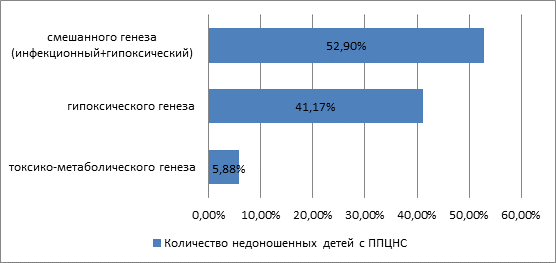

Перинатальное поражение ЦНС (ППЦНС) гипоксического генеза обнаружено у 41,17% детей, что обусловлено субарахноидальными и внутрижелудочковыми кровоизлияниями на фоне недоношенности. ППЦНС смешанного генеза (инфекционный+гипоксический) встречалось более чем у половины детей (Рис.4).

Рис.4. Распределение недоношенных детей в зависимости от причины происхождения перинатального поражения ЦНС

Нами проанализированы основные безусловные рефлексы детей: спинальные двигательные автоматизмы (рефлекс Моро, опоры и автоматической походки, защитный, хватательный рефлексы) и оральные сегментарные автоматизмы (сосательный, поисковый рефлексы, рефлекс Бабкина). Более чем у половины детей отсутствовали рефлексы опоры и автоматической походки, что обусловлено мышечной дистонией. У 45% младенцев отмечались слабоположительные (неполные) рефлексы: поисковый, ладонно-ротовой, хватательный, сосательный, что связано с поражением центральной нервной системы. Анализ качественных признаков проводился методом статистики с вычислением средних величин (m) и стандартного отклонения (σ) (Табл.1).

Таблица 1

Распределение недоношенных детей по основным безусловным рефлексам

|

Основная группа (n=40), чел. |

|||||

|

Cпинальные двигательные автоматизмы |

|||||

|

|

Положительный |

Слабоположительный |

Отрицательный |

||

|

Рефлекс Моро |

12±0,46 |

14±0,48 |

14±0,48 |

||

|

Защитный рефлекс |

6±0,36 |

26±0,48 |

8±0,49 |

||

|

Хватательный рефлекс |

20±0,5 |

14±0,48 |

6±0,36 |

||

|

Рефлекс опоры |

6±0,36 |

6±0,36 |

20±0,5 |

||

|

Рефлекс автоматической походки |

0 |

6±0,36 |

34±0,46 |

||

|

Оральные сегментарные автоматизмы |

|||||

|

Сосательный рефлекс |

26±0,48 |

14±0,48 |

0 |

||

|

Поисковый рефлекс |

12±0,46 |

18±0,49 |

10±0,43 |

||

|

Ладонно-ротовой рефлекс (рефлекс Бабкина) |

10±0,43 |

18±0,49 |

12±0,46 |

||

Отклонения в психофизическом развитии у недоношенных являются результатом воздействия факторов как материнских: соматическая патология в период настоящей беременности (анемия, хронический пиелонефрит, заболевания кожи и сердечно-сосудистой системы); отягощенный акушерский анамнез в виде предшествующих медицинских абортов и выкидышей; осложненное течение настоящей беременности, обусловленное угрозой прерывания, хронической фетоплацентарной недостаточностью и гестозом, так и плодовых: внутриутробное инфицирование (герпетическая, цитомегаловирусная, ВИЧ-инфекция), недоношенность.

Таким образом, дети, родившиеся до завершения физиологического срока беременности, относятся к группе риска (риску возникновения патологии ЦНС, риску внутриутробного инфицирования и гнойно-воспалительных заболеваний, риску развития трофических нарушений, развития врожденных пороков органов и систем, а также социальному риску) по нарушениям состояния здоровья в последующие периоды жизни.

Рецензенты:

Cанталова Г.В., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой факультетской педиатрии ГБОУ ВПО СамГМУ МЗ России, г. Самара;

Гасилина Е.С., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детских инфекций ГБОУ ВПО СамГМУ МЗ России, г. Самара.

Библиографическая ссылка

Мазур Л.И., Дмитриева М.В., Жирнов В.А. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ НЕДОНОШЕННЫМИ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=23663 (дата обращения: 07.01.2026).