В последние годы в социологии уделяется большое значение молодежи, а также - студенчеству. Согласно теоретическим подходам и обыденным представлениям, под студентами принято понимать учащихся средних и высших учебных заведений, имеющих присущие только им условия труда, быта, досуга, социальное поведение, субкультуру и систему ценностных ориентаций. Они представляют собой значительную часть российской молодежи, обладающей социальными ресурсами, способствующими ее высокой адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям. Молодежь, получающая высшее образование, представляет собой поколение будущей интеллигенции, самой образованной и социально активной. Именно в период обучения в вузе происходят многие основные жизненные этапы: выбор профессии, создание семьи и социализация в обществе.

Студенческий возраст – время жизненного поиска, когда человек осваивает и рассматривает различные роли и виды деятельности, и в этот период выбор направления подготовки по специальности становится одним из наиболее важных. Этот шаг может привести к значимым изменениям всей дальнейшей жизни [1], особенно при переезде для получения образования в другой населенный пункт, проживании вне родительской семьи и появлением нового окружения. В процессе обучения, социализируясь и реализуя себя, студент-медик определяет свой жизненный путь, приобщается к нормам и ценностям мировой и отечественной медицины, приобретает знания и умения для дальнейшей практической деятельности.

В настоящее время стремительных изменений и трансформаций современного общества большое внимание уделяется становлению личности представителей молодого поколения. Современная система образования все чаще ориентируется на личность обучающегося, стремится содействовать раскрытию потенциальных способностей студентов, их интеллекта, креативных возможностей и профессиональных инициатив. В процессе теоретической и практической подготовки в высшей школе проводится большая работа по обеспечению успешной социализации и самореализации студентов, приобщению их к дальнейшей профессиональной деятельности. Современный специалист должен быть не просто профессионально компетентным, а конкурентоспособным на рынке труда и адаптивным. Эта стратегическая задача также способствует совершенствованию содержания образовательного процесса и самого вуза [5].

Профессионально-личностное становление и развитие будущих специалистов в период получения высшего медицинского образования представляет собой непрерывный процесс качественных изменений личности студента, его компетенций, самореализации и освоения социальных ролей. В процессе подготовки специалистов с высшим медицинским образованием важнейшими показателями качества подготовки являются: гуманность, нравственная и социальная зрелость, а также высокий профессионализм [3], т.к. от этого напрямую зависит здоровье и жизнь других людей, обратившихся к ним за профессиональной помощью.

Обучаясь в высшей школе, студент участвует в общественной, политической и культурной жизни, что также оказывает большое воздействие на его социализацию. Период получения высшего профессионального образования играет важную роль в процессе подготовки к трудовой деятельности. Результатом обучения студентов является усвоение социальных норм и ценностей медицинской школы, преобразование социального опыта в собственные профессионально ориентированные установки, вхождение в социальную среду и приспособление к ней [2]. Соответственно, справедлив вывод о том, что в вузе важнейшими процессами формирования личности специалиста с высшим медицинским образованием является социализация, связанная с освоением социальной роли врача, а так же – саморазвитие [6].

Профессионализация – важный этап социализации личности в процессе получения высшего медицинского образования. На этом этапе студент-медик усваивает социальный опыт, ценности и нормы медицинского сообщества в процессе общения, практического выполнения медицинских манипуляций в лечебно-профилактических учреждениях. Роль этого фактора существенно возрастает в связи с внедрением в медицинскую сферу современных технологий и широким использованием новейшей медицинской техники. Основными процессами социализации будущего врача являются: кооперация (взаимодействие вузовских структур и учреждений здравоохранения для обеспечения качественного обучения и воспитания), общение (взаимодействие студентов с преподавателями, врачами и медицинским персоналом) и адаптация.

Целью проведения исследования, результаты которого представлены в настоящей публикации, стало определение мотивации выбора профессии, а также - качества получаемого образования и возможностей дальнейшей трудовой деятельности студентами медицинского вуза. Соответственно, объектом изучения было определено поведение студентов-медиков в возрасте от 18 до 23 лет в период обучения в вузе; предметом изучения – процесс социализации студентов медицинского вуза в процессе формирования специалистов практического здравоохранения.

Для оценки процессов социализации студентов в медицинском вузе был использован метод анкетирования. Исследование проводилось в 2014-2015 гг. в Ижевской государственной медицинской академии. Объем выборки составил 195 человек: опрошено 30 юношей и 165 девушек – учащихся 1-6 курсов медицинского вуза. Средний возраст респондентов составил 21,7±1,1 и 22,1±1,3 год, соответственно.

При разработке программы и инструментария отправным было предположение о том, что ценности и нормы студента-медика, уточняемые в процессе его самооценки, дают определенное представление о том, как он соотносит себя с окружающей действительностью, оценивает свои перспективы и возможности самореализации.

После сбора, проверки группировки и сводки материала была проведена его статистическая обработка. Математический аппарат включал традиционные методики: вычисление относительных (Р) и средних величин (М) с определением их ошибок (±m).

По результатам опроса преобладающее большинство респондентов выбрало социальные мотивы и мотивы достижения при избрании будущей профессии. По полученным данным 75,4% студентов сделали выбор самостоятельно и целенаправленно с целью самореализации в профессии врача. 51,3% выбрали медицинскую специальность для удовлетворения собственных интересов, развития способностей и самосовершенствования. Наряду с этим 14,9% опрошенных избрали медицинский вуз по настоянию родителей. Немаловажную роль в выборе профессии сыграл факт, что близкие родственники 10,8% студентов работают в практическом здравоохранении. Доля студентов связывающих поступление в вуз с мотивами краткосрочного характера (например, отсрочка от армии) составила всего 0,5%.

Следует отметить, что мотивы, основанные на интересе к профессии, имеют достаточно невысокий вес: 27,2% опрошенных указали, что сделали выбор в пользу профессии врача, т.к. она является престижной, для 17,4% наибольшую значимость имел высокий спрос на специалистов-медиков на рынке труда. Столь невысокое процентное соотношение вполне объяснимо, т.к. на этапе поступления в вуз молодежь чаще всего не имеет четкого представления о сфере будущей профессиональной деятельности и тем более о конкретном месте работы и ее содержании: 14,9% респондентов отметили, что решающим фактором в выборе специальности стало мнение родителей и лишь 1,5% прислушались к советам друзей и/или учителей при принятии решения о поступлении в медицинский вуз.

Особенностью обучения студентов медицинского вуза, в отличие, например от классических гуманитарных специальностей, является раннее – уже на 1-2 курсе – освоение роли медицинского работника, ответственного за самое ценное, что есть у человека – его здоровье и жизнь. Это накладывает отпечаток на целевые установки респондентов. Так основной целью обучения в вузе для большинства студентов-медиков (77,9%) является получение конкретной специальности (рис.1) и повышение уровня знаний (67,7%). При этом для трети опрошенных (36,9%) важным фактором становится приобретение диплома о высшем профессиональном образовании. Социальные мотивы, в частности возможность занять достойное место в обществе – значимы для 42,6% респондентов. Каждый десятый отметил в качестве одной из целей наработку связей для дальнейшей трудовой деятельности и совершенствование коммуникативных навыков.

Рис. 1. Частота мнений респондентов о цели обучения в вузе, %

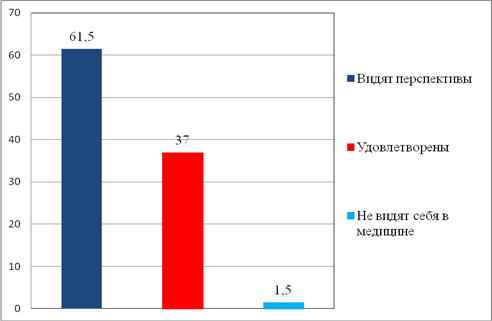

При оценке современных возможностей, предоставляемых медицинской академией молодым людям, подавляющее большинство выразило удовлетворение качеством получаемого образования (уровнем знаний, умений и навыков). На это указали 73,3% студентов. Теоретическая и практическая подготовка будущих врачей на старших курсах способствует дальнейшему вхождению их в профессию, становлению как специалиста и самореализации в полученной специальности в годы интернатуры. В процессе исследования также было выявлено, как студенты оценивают текущие возможности реализации в выбранной профессии (рис. 2). Полученные данные свидетельствуют о том, что две трети опрошенных довольны предоставленными возможностями и видят перспективы профессионального роста; треть респондентов удовлетворена в целом предоставляемыми возможностями работы в практическом здравоохранении и статистически не значимыми – 1,5% - оказались ответы тех, кто с трудом представляет себе сферу дальнейшей работы и не видит себя в медицине.

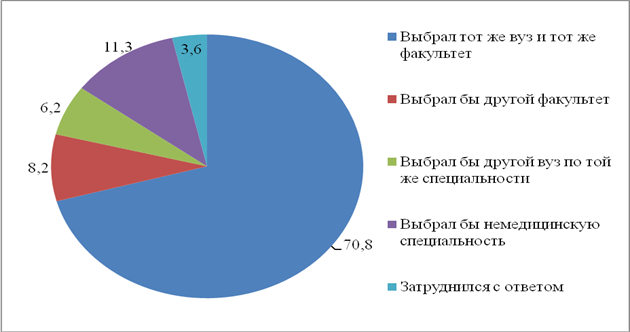

В правильности избранной профессии студенты убеждаются по мере обучения в вузе. Большинство юношей и девушек (63,1%) в будущем, после окончания вуза, планируют работать по избранному направлению. В целом в оценках и мнениях, касающихся предстоящей работы, респонденты оптимистично оценивают свои перспективы на рынке труда: 37,4% опрошенных – студенты старших курсов – знают, где будут работать после окончания академии. Выбор получаемой специальности и вуза для опрошенных студентов был осознанным и, завершая обучение, 70,8% человек, отмечают, что выбрали бы ту же специальность и вуз повторно, если такая возможность была бы предоставлена.

Рис. 2. Мнение респондентов по оценке собственных возможностей в профессии врача, %

В процессе социализации в вузе деятельность студентов-медиков в основном направлена на профессионализацию. Для большинства студентов (75,4%) выбор профессии врача – это осознанный выбор, где целью обучения является служение людям и обществу. Также процесс обучения для 51,3% респондентов обеспечивает удовлетворение собственных интересов, развитие способностей и способствует самосовершенствованию. Для трети студентов (33,3%) выбор профессии врача – это исполнение мечты.

Большинство опрошенных юношей и девушек (91,3%) нацелены на трудовую занятость по избранной ими профессии, они планируют работать в этом направлении после окончания медицинского вуза, 84,1% респондентов считают полученные теоретические и практические знания достаточным заделом для конкурирования на рынке труда и не боятся безработицы. Не в последнюю очередь это связано с тем, что для 76,9% опрошенных студентов выбор вуза и специальности обучения был осознанным и, завершая процесс обучения 85,1% студентов-старшекурсников, отмечают, что выбрали бы профессию врача вновь, и лишь 11,3% опрошенных не посвятили бы свою жизнь медицине (рис.3). Существенным является и то, что каждый второй (50,3%) из опрошенных молодых людей считает себя подготовленным профессионально и психологически к современной ситуации на рынке труда и трудовой деятельности, треть (32,3%) – затруднились с ответом и каждый шестой (17,4%) – не готов к конкуренции на рынке труда.

Рис. 3. Мнение респондентов о правильности выбора вуза и специальности, %

В заключение следует сказать о том, что, по результатам исследования, основные мотивы студентов при поступлении в вуз с целью получения высшего медицинского образования оказались достаточно значимы, прежде всего - для самореализации в профессии врача. Будущие профессиональные возможности студентами оценены высоко и оптимистично, так как 84,1-91,3% планируют работать по избранной профессии и считают полученные теоретические знания и практические умения достаточным для профессионального роста.

Важным элементом социализация студента-медика является профессионализация, способствующая его профессиональному становлению и закрепляющая чувство востребованности, что, в совокупности, способствует не проблематичному, успешному вхождению молодых специалистов в медицинскую среду и общество в целом. Проведенное исследование расширяет возможности более целенаправленно корректировать профориентационную работу медицинских вузов для формирования мотивации осознанного приобретения высшего медицинского образования у представителей различных социально-возрастных групп молодежи.

Рецензенты:

Шкляев А.Е., д.м.н., доцент, профессор кафедры факультетской терапии ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России, г. Ижевск;

Ладыжец Н.С., д.филос.н., профессор, зав.кафедрой социологии ФГБОУ ВПО «Удмурдский государственный университет», г. Ижевск.

Библиографическая ссылка

Усынина Н.И. ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=23479 (дата обращения: 27.01.2026).