Заброшенные деревни представляют собой особый тип постселитебныхгеосистем, находящихся в состоянии экологической ренатурации [4]. Их функционирование включает: 1) протекание постагрогенных сукцессий (зарастание огородов, смена культурных (садовых и декоративных) насаждений естественными, вселение дикой фауны); 2) регенерационное почвообразование; 3) самоочищение почв и культурных слоёв от накопленных в них за период селитебного функционирования загрязняющих веществ; 4) разрушение построек и деструкцию строительных материалов и др.В данной статье особое внимание уделяется геохимической трансформации посттехногенныхгеосистем. Актуальность исследования данного аспекта ренатурации заброшенных сельских поселений связана, во-первых, с возможным повторным использованием их территорий в качестве пашни (что порождает опасность загрязнения сельскохозяйственной продукции), а во-вторых, с необходимостью учёта влияния геохимических свойств этих геосистем на протекание процессов ренатурации, что необходимо для их прогнозирования.

Объекты и методы

В Белгородской области за последние 60 лет в состояние «заброшенности» перешло более 290 сельских населённых пунктов общей площадью более 19 тыс. га [1]. Длительность существования сельских поселений составляет в ряде случаев более чем 300-летний период – с момента создания Белгородской засечной черты, под защитой которой численность населения существенно возросла [6]. Решающими факторами при выборе мест для основания населенных пунктов были защитные свойства территории, близость источников водоснабжения, строительного материала и топлива, а такжеплодородных почв, которые могут быть легко вовлечены в использование под пашню. В результате учёта этих факторовпоселенцами сельские населённые пункты формировались в Белгородской области в долинах и у истоков рек, вблизи лесных массивов, что приводило к распашке почв речных долин и освободившихся из-под древесной растительности лесных почв [7].

За период активного существования сельских селитебных ландшафтов в них сформировались геохимические аномалии, связанные с накоплениемантропофильных элементов – как вследствие биогенного накопления, так и в результате техногенной аккумуляции в культурных слоях (педолитоседиментах)[2]. После прекращения активного функционирования этих геосистем на постселитебных землях стали протекать ренатурационные процессы, сопровождающиеся регенерационными сукцессиями биоты и новым почвообразованием с вовлечением в биологический круговорот макро- и микроэлементов культурных слоёв.

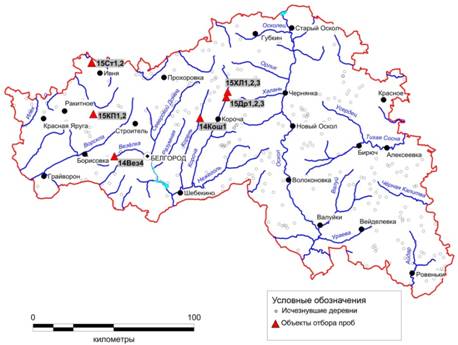

В 2014-2015 гг. нами были организованы почвенные и эколого-геохимические обследования территорий бывших населённых пунктов Белгородской области. Всего было исследовано 12 объектов на территории 6 заброшенных хуторов: х. Саенков (14Вез4) Яковлевского р-на, х. Красный Починок (15КП1-2) Ракитянского р-на, х. Степь (15Ст1-2) Ивнянского р-на, х. Кошмановка (14Кош1), Дружный 1 (15Др1-3) и Имени Ленина(15ХЛ1-3) Корочанского р-на. Местоположение объектов исследования показано на рис. 1. Заброшенные населённые пункты располагаются преимущественно в долинах рек, на надпойменных террасах или коренных склонах долин, что связано с оптимальными мезоклиматическими условиями этих типов местности. В геохимическом отношении это – трансэлювиальные и трансэлювиально-аккумулятивные фацииландшафтов кальциевого класса, характерных для лесостепной зоны, с гирокарбонатно-кальциевым химизмом грунтовых вод, на карбонатных лёссовидных отложениях.

Прекращение существования поселений произошло преимущественно в конце 1990-х годов, однако в ряде случаев забрасывание произошло гораздо раньше – в послевоенный период, в результате укрупнения поселений для концентрации трудовых ресурсов сельскохозяйственного производства. В исследованных нами объектах продолжительность ренатурации составляет около 20 лет.

Забрасывание деревень сопровождается саморазрушением строений, но часто происходил и их демонтаж с целью получения вторичных строительных материалов – преимущественно кирпичей. На остовах домов, развалинах надворных построек, на культурном слое дворов, на заброшенных огородах протекает естественное рецентное (квазипервичное) [3] почвообразование – формируются новообразованные почвы, которые наследуют химический состав культурного слоя, но с течением времени несколько трансформируют его.

Рис. 1. Расположение объектов исследования

Нами был произведён отбор образцов постагрогенных (залежи на огородах), новообразованных почв (горизонты А и АС) и материнских пород (при наличии таковой в виде отдельного горизонта) для определения их элементного состава. В качестве фоновых значений использованы результаты анализа залежных почв прилегающих к бывшим населённым пунктам агроландшафтов. Анализ элементного состава проводили на рентгенофлуоресцентном спектрометре СПЕКТРОСКАН Макс-GV. Реакцию почвенной среды определяли потенциометрическим методом.

Результаты и обсуждение

Результаты определения химического состава почв, формирующихся на культурных слоях заброшенных деревень (табл. 1) свидетельствуют о существенном накоплении в них биогенных макроэлементов, а также тяжелых металлов (ТМ), по отношению к фоновым агроландшафтам. Ряд накопления элементов (по кратности превышения фоновых значений) имеет вид:Ca>Sr>P>Na>Zn>Mg>Ni>Mn>Cu>Pb>Ba. В ряде случаев содержание ТМ (в основном, Zn) превышает ПДК для почвы. В целом культурный слой сельских поселений характеризуется накоплением биофильных элементов в большей степени, чем ТМ. Особенно заметно биогенное накопление Са(в 9-10 раз), Sr (в 3-4 раза), P (в 2-3 раза), Na (в 2 раза), по сравнению с фоном.

Таблица 1

Содержание некоторых микроэлементов и макроэлементов* в почвах на культурных слоях заброшенных деревень

|

№ объекта |

Горизонт (глубина, см) |

Ba |

Sr |

Zn |

Ni |

Cu |

Pb |

MnO |

CaO |

P2O5 |

MgO |

Na2O |

|

ppm |

% |

|||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

14Вез4 |

А (0-5) |

350,46 |

86,78 |

57,32 |

25,53 |

23,27 |

7,09 |

464,90 |

3,60 |

0,23 |

0,76 |

0,55 |

|

14Вез4 |

АВ (5-10) |

363,22 |

76,81 |

52,84 |

26,84 |

21,92 |

8,68 |

473,54 |

3,97 |

0,16 |

0,86 |

0,65 |

|

14Вез4 |

ВС (10-37) |

386,36 |

88,85 |

62,20 |

30,69 |

21,99 |

9,48 |

491,53 |

5,26 |

0,15 |

0,99 |

0,90 |

|

14Вез4 |

С (>37) |

387,63 |

140,11 |

58,53 |

33,59 |

28,60 |

9,96 |

540,37 |

7,67 |

0,13 |

1,35 |

1,06 |

|

Среднее по профилю |

371,92 |

98,14 |

57,72 |

29,16 |

23,94 |

8,80 |

492,59 |

5,13 |

0,17 |

0,99 |

0,79 |

|

|

Кс** |

0,99 |

1,83 |

1,23 |

1,27 |

1,18 |

0,92 |

1,22 |

5,76 |

1,87 |

1,22 |

1,32 |

|

|

15КП1 |

А (0-7) |

360,46 |

84,03 |

54,84 |

23,50 |

21,45 |

8,79 |

364,12 |

2,85 |

0,21 |

0,66 |

0,89 |

|

15КП1 |

АС (7-13) |

340,95 |

144,36 |

65,30 |

20,78 |

10,65 |

9,20 |

434,22 |

7,62 |

0,24 |

1,12 |

1,15 |

|

15КП1 |

С(>13) |

359,21 |

149,70 |

70,69 |

21,45 |

15,54 |

5,53 |

416,01 |

7,30 |

0,32 |

1,03 |

0,91 |

|

Среднее по профилю |

353,54 |

126,03 |

63,61 |

21,91 |

15,88 |

7,84 |

404,78 |

5,92 |

0,26 |

0,94 |

0,98 |

|

|

Кс** |

0,94 |

2,35 |

1,36 |

0,95 |

0,79 |

0,82 |

1,01 |

6,66 |

2,86 |

1,16 |

1,64 |

|

|

15КП2 |

А (0-10) |

436,92 |

111,81 |

75,40 |

36,93 |

32,65 |

18,67 |

673,88 |

3,73 |

0,30 |

1,02 |

0,84 |

|

15КП2 |

Апах(10-23) |

462,23 |

116,69 |

65,89 |

35,75 |

33,72 |

11,67 |

675,39 |

4,06 |

0,28 |

1,06 |

0,76 |

|

Среднее по профилю |

449,58 |

114,25 |

70,65 |

36,34 |

33,18 |

15,17 |

674,63 |

3,90 |

0,29 |

1,04 |

0,80 |

|

|

Кс** |

1,20 |

2,13 |

1,51 |

1,58 |

1,64 |

1,59 |

1,68 |

4,38 |

3,26 |

1,28 |

1,33 |

|

|

15СТ1 |

Апах(0-20) |

415,56 |

302,39 |

169,64 |

35,57 |

25,81 |

10,70 |

581,68 |

12,41 |

0,25 |

1,33 |

1,22 |

|

15СТ2 |

Апах(0-20) |

375,41 |

127,37 |

89,84 |

25,16 |

21,79 |

13,23 |

587,78 |

4,26 |

0,32 |

0,78 |

0,81 |

|

Среднее по профилю |

400,99 |

233,01 |

139,11 |

31,48 |

24,53 |

10,74 |

577,66 |

9,68 |

0,27 |

1,11 |

1,11 |

|

|

Кс** |

1,07 |

4,35 |

2,97 |

1,37 |

1,21 |

1,13 |

1,44 |

10,87 |

3,03 |

1,37 |

1,85 |

|

|

14Кош1 |

Апах (5-20) |

452,77 |

127,78 |

83,45 |

47,55 |

47,94 |

16,88 |

794,77 |

2,83 |

0,24 |

1,11 |

0,93 |

|

14Кош1 |

А (23-43) |

472,37 |

164,46 |

79,85 |

48,86 |

43,91 |

16,24 |

786,50 |

5,07 |

0,18 |

1,10 |

1,18 |

|

14Кош1 |

АВса(43-69) |

450,58 |

149,98 |

81,28 |

46,24 |

40,94 |

13,01 |

729,52 |

7,00 |

0,19 |

1,49 |

1,18 |

|

Среднее по профилю |

458,58 |

147,41 |

81,52 |

47,55 |

44,26 |

15,38 |

770,26 |

4,97 |

0,20 |

1,23 |

1,10 |

|

|

Кс** |

1,22 |

2,75 |

1,74 |

2,07 |

2,19 |

1,62 |

1,92 |

5,58 |

2,27 |

1,52 |

1,83 |

|

Продолжение табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

15Др1 |

Апах (0-25) |

419,82 |

106,38 |

72,43 |

46,88 |

46,40 |

14,60 |

656,42 |

3,58 |

0,15 |

1,17 |

0,83 |

|

15Др1 |

АВ (25-60) |

430,32 |

131,74 |

83,55 |

45,93 |

43,04 |

11,72 |

632,96 |

4,96 |

0,14 |

1,24 |

1,09 |

|

15Др1 |

Вса (>60) |

409,93 |

217,31 |

64,81 |

43,51 |

36,48 |

13,09 |

579,49 |

11,55 |

0,14 |

1,91 |

1,49 |

|

Среднее по профилю |

420,02 |

151,81 |

73,60 |

45,44 |

41,97 |

13,14 |

622,96 |

6,70 |

0,15 |

1,44 |

1,14 |

|

|

Кс** |

1,12 |

2,83 |

1,57 |

1,98 |

2,08 |

1,38 |

1,55 |

7,52 |

1,62 |

1,78 |

1,89 |

|

|

15Др2 |

А (0-8) |

406,46 |

206,86 |

90,18 |

46,20 |

40,41 |

17,49 |

716,05 |

8,04 |

0,32 |

1,56 |

1,23 |

|

15Др2 |

АС (8-12) |

410,66 |

208,97 |

85,00 |

45,83 |

38,12 |

16,85 |

684,50 |

8,80 |

0,26 |

1,75 |

1,30 |

|

15Др2 |

С (12-35) |

440,60 |

279,68 |

104,62 |

45,69 |

38,94 |

18,39 |

758,48 |

11,29 |

0,38 |

1,95 |

1,47 |

|

Среднее по профилю |

419,24 |

231,84 |

93,27 |

45,91 |

39,16 |

17,57 |

719,68 |

9,38 |

0,32 |

1,75 |

1,33 |

|

|

Кс** |

1,12 |

4,33 |

1,99 |

2,00 |

1,94 |

1,85 |

1,79 |

10,53 |

3,59 |

2,16 |

2,22 |

|

|

15Др3 |

А (0-10) |

384,37 |

361,93 |

75,46 |

38,51 |

27,47 |

7,79 |

517,55 |

14,55 |

0,15 |

2,10 |

1,63 |

|

15Др3 |

АС (10-17) |

379,18 |

329,50 |

80,35 |

38,51 |

28,56 |

12,89 |

594,90 |

12,22 |

0,18 |

1,83 |

1,49 |

|

15Др3 |

С (17-53) |

384,37 |

361,93 |

75,46 |

38,51 |

27,47 |

7,79 |

517,55 |

14,55 |

0,15 |

2,10 |

1,63 |

|

Среднее по профилю |

382,64 |

351,12 |

77,09 |

38,51 |

27,83 |

9,49 |

543,33 |

13,77 |

0,16 |

2,01 |

1,58 |

|

|

Кс** |

1,02 |

6,55 |

1,65 |

1,68 |

1,38 |

1,00 |

1,35 |

15,48 |

1,73 |

2,48 |

2,63 |

|

|

15ХЛ1 |

А+АС (0-12) |

299,68 |

90,91 |

49,15 |

25,32 |

23,00 |

6,65 |

412,67 |

5,19 |

0,17 |

0,79 |

0,65 |

|

Кс** |

0,80 |

1,70 |

1,05 |

1,10 |

1,14 |

0,70 |

1,03 |

5,83 |

1,90 |

0,98 |

1,09 |

|

|

15 ХЛ 2 |

А+АС (0-12) |

307,28 |

620,90 |

105,52 |

26,13 |

9,93 |

2,62 |

446,87 |

28,32 |

0,38 |

2,45 |

2,21 |

|

Кс** |

0,82 |

11,59 |

2,26 |

1,14 |

0,49 |

0,28 |

1,11 |

31,82 |

4,18 |

3,02 |

3,68 |

|

|

Фон (агроландшафты) |

Апах (0-20) |

374,41 ±13,88 |

53,58 ±7,16 |

46,78 ±4,55 |

22,97 ±3,21 |

20,21 ±3,89 |

9,52 ±1,12 |

402,17 ±68,13 |

0,89 ±0,13 |

0,09 ±0,01 |

0,81 ±0,06 |

0,60 ±0,11 |

* в пересчёте на оксид

** Кс = Сi/Cфон; Сi – среднее содержание элемента в объекте; Cфон – фоновое содержание элемента

Среди ТМ наиболее очевидно накопление Zn и Ni, что связано с их высоким содержанием в золе древесины и каменного угля, которые использовались в качестве топлива. Значительное количество зольных элементов обусловливает щелочную реакцию водной вытяжки новообразованных почв бывших поселений (рНвод. = 8,01±0,12), в то время как в фоновых пахотных почвах значение этого параметра близко к нейтральному (6,37±0,74).

Накопление биофильных элементов способствует росту биологической продуктивности ренатурационных экосистем, более интенсивному протеканию регенерационных сукцессий. Скорость формирования гумусовых горизонтов новообразованных почв превышает 4 мм/год. При этом в новообразованных почвах происходит некоторое самоочищение от накопленных в культурном слое поллютантов. Нами не было отмечено признаков существенного угнетения растительности на задернованных поверхностях культурных слоёв. Однако, в ситуации уничтожения новообразованных почв поселений, при повторном антропогенном нарушении, угнетающее воздействие повышенных концентраций ТМ может стать более очевидным.

В Белгородской области наметилась тенденция к возвращению территорий заброшенных деревень в сельскохозяйственное использование. После сноса остатков сооружений и расчистки от деревьев производится распашка почв, в том числе культурных слоёв. Примером является х. Степь в Ивнянском р-не, где в ходе полевых обследований нами обнаружено, что на месте бывших строений и дворов, снесённых с целью распашки, наблюдаются признаки угнетения сельскохозяйственных культур или совсем отсутствуют всходы. В пахотной почве данного объекта наблюдается значительное превышение фона по содержанию Zn (см. объекты 15Ст1-2 в табл. 1). С точки зрения экологической безопасности распашка культурных слоёв бывших сельских поселений нежелательна, так как при этом в биологический круговорот агроценозов может вовлекаться значительное количество ТМ.

Заключение.

Культурные слои заброшенных сельских поселений представляют собой антропогенные геохимические аномалии, сформировавшиеся за период активного их существования. Наиболее существенным признаком этих аномалий является значительное накопление в них зольных и биогенных элементов, а также некоторых тяжёлых металлов при щелочной реакции среды. Протекание ренатурационных процессов в постселитебныхгеосистемах приводит к перераспределению накопленных веществ, в частности, вследствие формирования рецентных почвенных профилей. Функционирование новообразованных почв способствуют выносу поллютантов из корнеобитаемого слоя, что снижает контрастность геохимической аномалии.

В целом, территории заброшенных сельских населённых пунктов целесообразно использовать в качестве ренатурационных элементов экологического каркаса в связи с активным протеканием на них регенерационных процессов. Геохимическая специфика этих территорий предполагает их невозвратную консервацию для обеспечения естественного восстановления геохимического баланса экосистем. Нецелесообразно переводить эти земли в пахотные угодья в связи с экологической опасностью вовлечения технофильных микроэлементов в биологический круговорот агроценозов и низкой продуктивностью распаханных культурных слоёв вследствие их фитотоксичности.

Исследования выполнены при поддержке гранта Президента РФ МД-6807.2015.5.

Рецензенты:

ЧендевЮ.Г., д.г.н., доцент, заведующий кафедрой природопользования и земельного кадастра, ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», г. Белгород;

Корнилов А.Г., д.г.н., доцент, заведующий кафедрой географии, геоэкологии и безопасности жизнедеятельности, ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», г. Белгород.

Библиографическая ссылка

Голеусов П.В., Артищев В.Е., Морабандза К.Б. ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТСЕЛИТЕБНЫХ ГЕОСИСТЕМ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=23288 (дата обращения: 27.01.2026).