Как известно, спортивные соревнования являются своеобразной моделью человеческих отношений, реально существующих в обществе: взаимовыручки, борьбы за лидерство, направленности к постоянному совершенствованию и достижению высшего результата в любой деятельности, включая спорт. Соревнования в современном спорте являются не только способом выявления победителя, но и методом проверки эффективности подготовки спортсмена, методик совершенствования спортивного мастерства, контроля уровня подготовленности спортсмена и оценки работы тренерского состава [2, 5, 6].

Нагрузки в ходе соревнований по психоэмоциональному состоянию превосходят аналогичные нагрузки, выполняемые на тренировках (даже в условиях, моделирующих соревновательный процесс). Поэтому для получения высоких результатов в соревнованиях необходимо постоянно совершенствовать тренировочный процесс на основании новых научных подходов с учетом индивидуальных способностей каждого спортсмена [2, 6, 9].

Одним из способов повышения эффективности тренировок и улучшения результатов соревнований спортсменов-биатлонистов является учет их индивидуальных биоритмов и особенностей хронотипа [7, 10, 11]. Биоритмы человека — это циклические периодически повторяющиеся изменения физического и психоэмоционального состояния, происходящие в организме в течение всей жизни [1, 4, 5, 6, 7, 11]. Доказано, что биоритмы влияют на все функции человека непосредственным образом, вызывая различные эмоциональные состояния: в одни дни отмечаются угнетенность, подавленность, молчаливость, лень, а в другие дни — жизнерадостность, повышенная работоспособность, оптимизм и т.д. [4, 5, 7, 11].

Целью нашего исследования было определение степени влияния индивидуальных биоритмов и суточных хронотипов на повышение эффективности тренировок и спортивных результатов у биатлонистов юношей и девушек, входящих в сборную команду г. Москвы по биатлону.

Для реализации цели работы было проведено педагогическое наблюдение, которое осуществлялось в естественных условиях тренировочного процесса и контрольных стартов. В наблюдении участвовали 20 биатлонистов в возрасте от 16 до 22 лет, из которых было 10 юношей и 10 девушек.

В своей работе для оценки физического и психо-эмоционального состояния биатлонистов мы использовали следующие методики.

1. Определение хронотипа по опроснику Хорна—Остберга (отнесение людей к «жаворонкам», «голубям» и «совам»)

2. Расчет индивидуальных биоритмов каждого спортсмена.

3. Определение физической работоспособности по методике «Бельгийского теста».

Согласно опроснику Хорна, состоящему из 20 вопросов, спортсмены обеих групп были разделены на 3 типа – «жаворонки», «голуби», «совы». В работе нами рассматривались два противоположных хронотипа — «жаворонки» и «совы».

Известно, что у людей в течение суток состояние организма изменяется, т.е. отмечаются периоды повышения функциональных возможностей и периоды, когда функции снижаются. Наиболее низкие показатели в различных спортивных упражнениях даже у высококвалифицированных спортсменов наблюдаются в 13–14 ч, когда снижена работоспособность сердечно-сосудистой системы и при физической нагрузке ее реакция значительно хуже, чем в другое время суток. Эти изменения имеют тесную зависимость от хронотипа человека [1, 8, 11].

Наши наблюдения показали, что среди юношей «жаворонки» составляют 30%, «совы» — 20%, тогда как у девушек – 50% и 10% соответственно. «Жаворонки» — утренний хронотип, предпочитают ранний подъем и ранний завтрак, ранний отход ко сну. Пик их работоспособности приходится на первую половину дня. Поэтому проведение соревнований и тренировок в утренние часы для них наиболее оптимально, эффективно и результативно. При физических и термических нагрузках в вечерние часы организм «жаворонков» работает с большим напряжением [8, 10, 11]. «Совы» — вечерний хронотип, предпочитают поздно вставать утром и ложиться спать далеко за полночь; в утренние часы делают много ошибок, так как страдают внимание и координация. Поэтому проведение тренировок и соревнований в вечернее время для них наиболее физиологично.

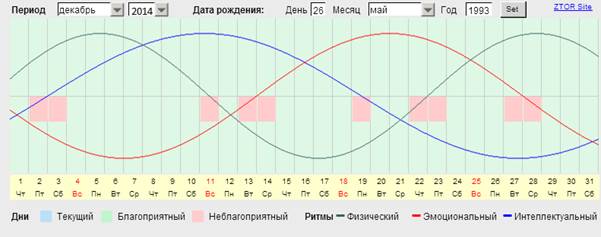

Нами в течение 6 месяцев проводилось исследование индивидуальных биоритмов у спортсменов-биатлонистов. Точка отсчета биоритмов человека — это день его рождения, когда запускаются 3 суточных цикла — 23, 28 и 33 суток, определяющих его физическую, эмоциональную (психическую) и интеллектуальную деятельность на каждый будущей день. В качестве примера на рисунке 1 представлен график биоритма обследованного нами спортсмена К.

Рис. 1. График биоритма спортсмена К

Биоритм контролирует физическое, эмоциональное интеллектуальное (умственное) состояние человека и имеет 2 фазы — положительную и отрицательную. В положительную фазу биоритма отмечаются высокая работоспособность, устойчивость к нагрузкам, повышенная выносливость, эмоциональная стабильность, умственные способности на максимуме, творческие процессы идут намного легче. При отрицательной фазе происходит спад практически всех составляющих биоритма [7, 10, 11].

Для оценки физической работоспособности и функционального состояния спортсменов велись дневники, в которых сами спортсмены отражали все аспекты своего состояния в период ежедневных трехразовых тренировок, предстартового состояния, а затем после соревнований в период восстановления.

Как известно, одним из важнейших показателей физической работоспособности является состояние сердечно-сосудистой системы, которая лимитирует общую работоспособность спортсмена. ЧСС (частота сердечных сокращений) — это показатель среднего уровня реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку, он оценивает ее адекватность [4]. Частота сердечных сокращений является одним из самых доступных, простых и информативных методов оценки функционального состояния сердца (как в покое, так и после физических нагрузок) и зависит от возраста, пола и физической подготовленности) [4].

Оценку реакции сердечно-сосудистой системы на тренировках и перед стартом проводили по методике «Бельгийского теста», который проводится следующим образом: выполняются 20 наклонов туловища с опусканием рук до пола в течение 90 с с предварительным измерением ЧСС, затем сразу после выполнения упражнения подсчитывали ЧСС в течение 10 с и через 1 мин в период восстановления. Функциональное состояние сердечной мышцы (ФСМ) рассчитывали по формуле:

(П1+П2+П3)-33

ФСМ= ------------------------

10

где П1 — ЧСС за 10 с до нагрузки; П2 — ЧСС за 10 с после наклонов; П3 — ЧСС через 1 мин после восстановления

При этом, чем выше тренированность спортсмена, тем быстрее происходит восстановление показателя (индекса) ЧСС до исходных цифр.

Таблица 1

Оценка функционального состояния сердечной мышцы (ФСМ)

|

Значение индекса ЧСС (мин) |

Состояние сердечной мышцы ФСМ |

|

0–0,30 |

отличное |

|

0,31–0,60 |

хорошее |

|

0,61–0,90 |

удовлетворительное |

|

0,91–1,20 |

неудовлетворительное |

|

Более 1,21 |

состояние предболезни |

Мониторинг ЧСС для определения максимальной активности и работоспособности спортсмена в зависимости от его хронотипа проводили на протяжении 3 месяцев. Измеряли частоту сердечных сокращений прибором Polar V800, который отслеживает ЧСС показатели в течение всего периода занятий. Прибор информирует о нахождении в определенной пульсовой зоне и при выходе из нее и оповещает о показателях скорости и пройденном расстоянии в режиме онлайн.

В качестве примера приведем данные обследования биатлониста К.: дата рождения 26.05.1993, кандидат в мастера спорта, показатель «Бельгийского теста» 0,3 (состояние – отличное), хронотип — «сова». Физический и интеллектуальный биоритмы спортсмена находились в положительной фазе; эмоциональный — в отрицательной фазе. Из записей спортсмена в дневнике видна психоэмоциональная неустойчивость, которая проявлялась частой сменой настроения, некоторой неуверенностью в себе. В день соревнований спортсмен с утра был сонный, вялый, однако на зарядке «проснулся». Остальное время до старта был очень активен и даже слегка возбужден. Место проведения соревнований — Московская область с 1 по 4 декабря, время стартов в разные дни — 14, 16, 17 ч.

Во время соревнований при прохождении дистанции спортсмен К. к стрельбищу подходил лидером, но в стрельбе в положении лежа сделал первый промах; в положении стоя промахнулся первым выстрелом, поскольку не в своем темпе прошел часть дистанции, и перед рубежом был третьим. После ухода со второго рубежа начал уже рисковать ходом, на финише скоростью опережал всех. В итоге спортсмен занял первое место.

Таким образом, его вечерний хронотип вписался в вечернее время проведения старта, а физический и интеллектуальный биоритмы были в оптимуме. Эмоциональная нестабильность потребовала дополнительных физических и волевых усилий, с которыми опытный спортсмен достойно справился. Физическая работоспособность и резервные возможности организма были высокими, что и принесло спортсмену победу в данном соревновании.

Выводы

1. Тренировочный процесс должен учитывать функциональное и физическое состояние спортсмена и его индивидуальный хронотип, который во многом определяет время врабатываемости во время тренировки и соревнования.

2. При восстановлении работоспособности рекомендуется применять «Бельгийский тест» как объективный метод оценки состояния сердечно-сосудистой системы и сопоставлять данные теста с индивидуальным биоритмом спортсмена, поскольку восстановление работоспособности не всегда совпадает с субъективными ощущениями спортсмена.

3. Лучшие результаты показывают спортсмены, когда два или три биоритма находятся на пике или на стадии подъема фаз биоритма, а худшие — когда происходит спад этих циклов биоритма.

4. Если соревнования приходятся на спад биологических фаз ритма, спортсмен должен учитывать этот факт и разумно распределять свои силы как в тренировочных, так и в соревновательных периодах, поскольку работоспособность будет осуществляться на пределе физических возможностей организма за счет волевых качеств спортсмена.

5. Для спортсменов-«жаворонков» оптимальное время для основной нагрузки при распределении ее на 2–3 раза в день — с 10 до 13 ч, для «сов» — 17–19 ч.

6. Период подъема 2–3 циклов индивидуального биоритма является наилучшим временем для проведения интенсивных тренировок и соревнований спортсмена.

Рецензенты:

Степанова О.Н., д.п.н., профессор, профессор кафедры ТОФКиС, МПГУ, г. Москва.

Юдин Б.Д., д.м.н., профессор, профессор кафедры ТОФКиС, МПГУ, г. Москва.

Библиографическая ссылка

Соколова В.С., Дворников П.А. БИОРИТМЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА И РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ СПОРТСМЕНОВ-БИАТЛОНИСТОВ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=21251 (дата обращения: 01.02.2026).