Всестороннее изучение механизмов интеграции между матерью и плодом в рамках концепции функциональной системы «мать—плацента—плод» (ФСМПП) является одним из путей решения акушерских проблем. Согласно ее положениям во время гестации появляется взаимосодействие двух составляющих: организма плода и матери. В связи с этим в ФСМПП выделяют две подсистемы, которые взаимодействуют друг с другом на различных уровнях при помощи канала связи – маточно-плацентарного комплекса [4, 1]. Значительный интерес представляет изучение механизмов интеграции между указанными подсистемами, поскольку они в значительной степени определяют характер течения беременности и исход родов [7, 2].

Важная роль в интеграции материнского и плодового организмов в динамике физиологической и осложненной беременности принадлежит системе ангиогенных факторов и плацентарных белков [6]. В частности, на сегодняшний день одними из важных регуляторов ангиогенеза в системе «мать—плацента—плод» являются сосудисто-эндотелиальный фактор роста (СЭФР) и фактор роста плаценты (ФРП), которые являются двумя родственными факторами и обладают стимулирующим действием на ангио- и митогенез [5, 6]. В последние годы отклонения в структуре плаценты и сосудистой системы фетоплацентарного комплекса связывают с недостаточной выработкой плацентарного белка РР 13 [9, 10]. Поскольку как при физиологической, так и при осложненной беременности его продукция и экспрессия ангиогенных факторов находятся под гормональным контролем, представляет значительный интерес изучение взаимосвязи гормонального статуса на различных этапах беременности [3].

Важная роль в поддержании оптимума трансплацентарного обмена принадлежит гемодинамическим процессам в маточно-плацентарно-плодовом комплексе [3, 7]. При плацентарной недостаточности отмечается снижение интенсивности кровотока в маточно-плацентарно-плодовом комплексе, а при задержке роста плода — стойкие нарушения гемодинамики. В свою очередь интенсивность кровотока в маточно-плацентарно-плодовом комплексе определяется необходимым соотношением ангиогенных факторов, плацентарных белков и гормонов. При плацентарной недостаточности и задержке роста плода отмечается снижение сосудисто-эндотелиального фактора, фактора роста плаценты, плацентарного белка РР 13, прогестерона в I и II триместрах беременности, что приводит к недостаточной инвазии ворсин цитотрофобласта в стенку спиральной артерии и проявляется нарушением гемодинамичеких процессов [8]. В связи с этим необходимо изучение корреляций между гормональным статусом системы сосудисто-эндотелиальных факторов и плацентарных белков и показателями кровотока в маточно-плацентарно-плодовом комплексе.

Цель

Изучить особенности межсистемной интеграции гормонального статуса, ангиогенных факторов продукции плацентарного белка РР 13 с кровотоком в маточно-плацентарно-плодовом комплексе при физиологической и осложненной беременности.

Материалы и методы

Под наблюдением находились 30 женщин с физиологическим течением беременности, 30 — с плацентарной недостаточностью и 30 — с задержкой роста плода, обследовавшихся в отделении патологии беременности ФБГУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии» по системе «Акушерский мониторинг» (ретроспективный характер исследования). У всех беременных в I и II триместрах выявляли уровень гормонов (хорионического гонадотропина, эстриола, прогестерона), факторов роста (сосудисто-эндотелиального фактора роста, фактора роста плаценты, эндоглина, фактора, ингибирующего лейкемию) и плацентарного белка РР 13 в венозной крови, определяли показатели кровотока в маточно-плацентарно-плодовом комплексе.

Критерием включения в I клиническую группу «физиологическая беременность» явилось отсутствие маркеров акушерской патологии при гормональном, клиническом, ультразвуковом, допплерометрическом и биохимическом исследованиях. Формирование II и III клинических групп «плацентарная дисфункция» и «задержка роста плода» предусматривало использование следующих критериев включения:

1) нарушения гемодинамики в сосудах маточно-плацентарно-плодового комплекса по данным допплерометрии;

2) асимметричная и симметричная форма задержки роста плода;

3) неудовлетворительные показатели биофизического профиля плода: изменения характера сердечной деятельности, дыхательных движений, тонуса плода, двигательной активности плода, ареактивный нестрессовый тест, маловодие.

Критериями исключения явились:

1) многоплодная беременность;

2) эндокринная патология;

3) тяжелая экстрагенитальная патология;

4) аномалии развития внутренних половых органов;

5) доброкачественные опухоли женской репродуктивной системы.

Согласно юридическим аспектам проведения научных исследований у женщин репродуктивного возраста (отраслевой стандарт ОСТ 42-511-99 «Правила проведения качественных клинических испытаний в РФ», утверждено МЗ РФ от 29.12.1998 г.) исследования, в которых беременные женщины являются непосредственно субъектами исследования, требуют обязательного получения от них информированного согласия. В рамках проведенного исследования, объем которых одобрен Этическим Комитетом РНИИАП, информированное согласие было получено у всех обследованных беременных.

Для количественного определения концентрации хорионического гонадотропина и эстриола в сыворотке крови использовали иммуноферментный набор реагентов «uE3 kit» (Дельфия, Финляндия). Содержание прогестерона в сыворотке крови определялось с помощью набора реагентов «СтероидИФА-17-ОН-прогестерон» (Алкор-Био, Россия). Определение уровня ангиогенных факторов (СЭФР, ФРП, СD 105, LIF) и плацентарного протеина 13 (РР 13) осуществляли при помощи иммуноферментного анализа с помощью фирмы R&D Systems (USA). Исследование параметров биометрии плода осуществляли при помощи двумерного ультразвукового и доплерометрического исследования (УЗ-прибор «Toshiba (Eccocee) SSA-340» (Япония), 3,5 МГц, с цветным допплеровским картированием (регистрационное удостоверение ФС № 2005/1686).

При обработке данных использовались процедуры описательной статистики, с помощью которых находились и оценивались значения медианы и интерквартильного размаха (25%, 75%). Статистическая значимость полученных результатов рассчитывалась при доверительной вероятности 95%. Затем при помощи пакета SPSS рассчитывались доверительные интервалы для медиан. Для получения корреляционных взаимосвязей использовался непараметрический критерий Спирмена, где r > 0,8 рассматривалась как сильная корреляционная связь, r = 0,6–0,8 – корреляционная связь средней силы, r < 0,6 – слабая корреляционная связь. При анализе данных учитывались статистически значимые сильные и средней силы корреляции.

Результаты

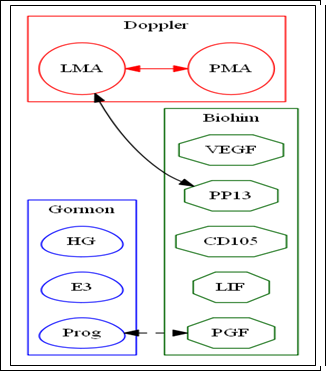

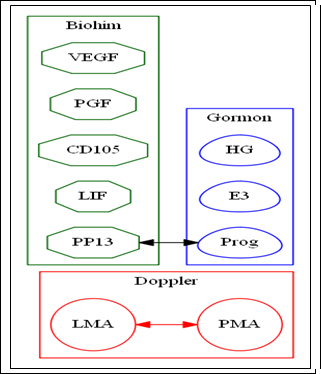

При проведении корреляционного анализа показателей кровотока в правой и левой маточных артериях в I триместре физиологической беременности была обнаружена внутрисистемная корреляция средней силы (r=0,52). При анализе межсистемных связей между показателями гормонального статуса, экспрессии ангиогенных факторов и плацентарного белка РР 13, гемодинамическими процессами в маточно-плацентарно-плодовом комплексе установлена статистически значимая положительная корреляция средней силы между показателями кровотока в левой маточной артерии и уровнем плацентарного белка РР 13 (r=0,61), а также отрицательная связь средней силы между уровнем прогестерона и фактора роста плаценты (r=0,65). Во II триместре физиологической беременности сохранялась и усиливалась связь между показателями кровотока в правой и левой маточных артериях (сильная корреляция r=0,83) (рис. 1).

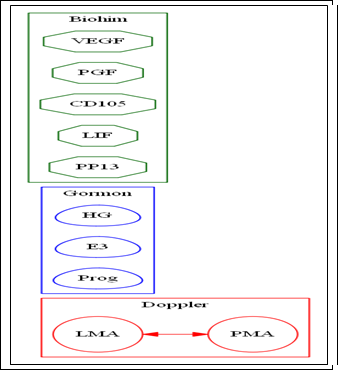

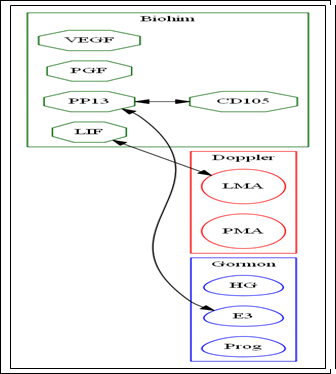

При плацентарной недостаточности ситуация несколько менялась. Были выявлены множественные зависимости между исследуемыми подсистемами. Как и при физиологической беременности, установлена внутрисистемная связь между показателями кровотока в правой и левой маточных артериях как в I, так и II триместрах (r=0,54 и r=0,62 соответственно).

I триместр

II триместр

Обозначения: — положительная связь; ------- отрицательная связь

Рис. 1. Корреляции основных показателей маточно-плацентарного кровотока, ангиогенных факторов и гормонального статуса при физиологическом течении беременности в I и во II триместрах гестации (р<0,05)

показатели кровотока в левой (LMA) и правой (PMA) маточных артериях.

показатели кровотока в левой (LMA) и правой (PMA) маточных артериях.

гормоны фетоплацентарного комплекса (HG — хорионический гонадотропин, E3 — эстриол, Prog — прогестерон)

гормоны фетоплацентарного комплекса (HG — хорионический гонадотропин, E3 — эстриол, Prog — прогестерон)

ангиогенные факторы (VEGF — эндотелиальный фактор роста, PGF — фактор роста плаценты, CD105 – фактор, ингибирующий лейкемию, LIF — эндоглин, PP13 — плацентарный протеин 13)

ангиогенные факторы (VEGF — эндотелиальный фактор роста, PGF — фактор роста плаценты, CD105 – фактор, ингибирующий лейкемию, LIF — эндоглин, PP13 — плацентарный протеин 13)

Обнаружены статистически значимые отрицательные корреляции в I триместре беременности между показателями кровотока в правой маточной артерии и сосудисто-эндотелиальным фактором роста (средней силы корреляция r=0,53), плацентарным белком РР 13 (средней силы корреляция r=0,51), эстриолом (средней силы корреляция r=0,54); а также между показателями кровотока в левой маточной артерии и плацентарным белком РР 13 (средней силы корреляция r=0,51), эстриолом (средней силы корреляция r=0,53), между уровнем прогестерона и фактором, ингибирующим лейкемию (корреляция средней силы r=0,52) (рис. 2).

I триместр

II триместр

Обозначения: — положительная связь; ------- отрицательная связь

Рис. 2. Корреляции основных показателей маточно-плацентарного кровотока, ангиогенных факторов и гормонального статуса при беременности с плацентарной недостаточностью в I и во II триместрах гестации (р<0,05)

показатели кровотока в левой (LMA) и правой (PMA) маточных артериях.

показатели кровотока в левой (LMA) и правой (PMA) маточных артериях.

гормоны фетоплацентарного комплекса (HG — хорионический гонадотропин, E3 — эстриол, Prog — прогестерон)

гормоны фетоплацентарного комплекса (HG — хорионический гонадотропин, E3 — эстриол, Prog — прогестерон)

ангиогенные факторы (VEGF — эндотелиальный фактор роста, PGF — фактор роста плаценты, CD105 — фактор, ингибирующий лейкемию, LIF — эндоглин, PP13 — плацентарный протеин 13)

ангиогенные факторы (VEGF — эндотелиальный фактор роста, PGF — фактор роста плаценты, CD105 — фактор, ингибирующий лейкемию, LIF — эндоглин, PP13 — плацентарный протеин 13)

Во II триместре беременности при плацентарной недостаточности были обнаружены положительные связи между показателями кровотока в левой маточной артерии и уровнем сосудисто-эндотелиального фактора (корреляция средней силы r=0,52), между уровнем сосудисто-эндотелиального фактора и эстриола (средней силы корреляция r=5,4), между уровнем эндоглина и эстриола (средней силы корреляция r=0,51).

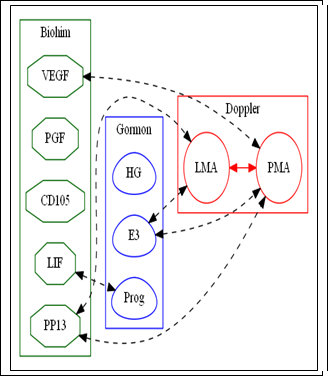

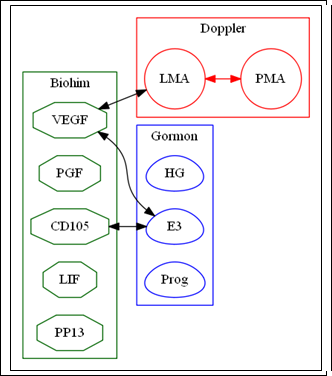

Интересно отметить, что при беременности с задержкой роста плода в I триместре была выявлена внутрисистемная связь между показателями кровотока в правой и левой маточных артериях (корреляция средней силы r=0,51), а во II триместре эта связь исчезает. Была обнаружена внутрисистемная положительная корреляция между уровнем плацентарного белка РР 13 и прогестерона (средней силы корреляция r=0,62). Во II триместре ситуация изменилась, были выявлены множественные положительные связи между уровнем плацентарного белка РР 13 и эндоглином (корреляция средней силы r = 0,54), между показателями кровотока в левой маточной артерии и уровнем фактора, ингибирующего лейкемию (средней силы корреляции r=0,51), между уровнем плацентарного белка РР 13 и эстриолом (средней силы корреляция r=0,62) (рис. 3).

I триместр

II триместр

Обозначения: — положительная связь; ------- отрицательная связь

Рис. 3. Корреляции основных показателей маточно-плацентарного кровотока, ангиогенных факторов и гормонального статуса при беременности с задержкой роста плода в I и во II триместрах гестации (р<0,05)

показатели кровотока в левой (LMA) и правой (PMA) маточных артериях.

показатели кровотока в левой (LMA) и правой (PMA) маточных артериях.

гормоны фетоплацентарного комплекса (HG — хорионический гонадотропин, E3 — эстриол, Prog — прогестерон)

гормоны фетоплацентарного комплекса (HG — хорионический гонадотропин, E3 — эстриол, Prog — прогестерон)

ангиогенные факторы (VEGF — эндотелиальный фактор роста, PGF — фактор роста плаценты, CD105 — фактор, ингибирующий лейкемию, LIF — эндоглин, PP13 — плацентарный протеин 13)

ангиогенные факторы (VEGF — эндотелиальный фактор роста, PGF — фактор роста плаценты, CD105 — фактор, ингибирующий лейкемию, LIF — эндоглин, PP13 — плацентарный протеин 13)

Выводы

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при физиологической и осложненной беременности имеются значительные различия в характере интегративных процессов между гормональным статусом, ангиогенными факторами, продукцией плацентарного белка РР13 и кровотоком в маточно-плацентарно-плодовом комплексе. В динамике физиологической гестации регистрируется постепенное нарастание внутрисистемной интеграции в гемодинамической подсистеме маточно-плацентарно-плодового комплекса, что свидетельствует о напряжении регуляторных механизмов в связи с возрастающей нагрузкой на организм матери и плода по мере увеличения срока беременности. Межсистемная интеграция в норме выражена незначительно и характеризуется слабыми корреляциями, что свидетельствует о сохранности адаптационно-компенсаторных механизмов в системе «мать—плацента—плод». При осложненной беременности уже с ранних ее этапов регистрируется большое число межсистемных корреляций, свидетельствующих о включении в поддержание гомеостаза многих подсистем (гемодинамического звена и системы ангиогенных факторов, модулируемых гормональным статусом) и напряжении регуляторных механизмов. Отличительной особенностью беременности с задержкой роста плода является исчезновение горизонтальной внутрисистемной связи между гемодинамическими подсистемами правых и левых отделов матки.

Рецензенты:

Андреева В.О., д.м.н., главный научный сотрудник ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону;

Ермолова Н.В., д.м.н., заместитель директора по науке ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону.

Библиографическая ссылка

Боташева Т.Л., Кудинова Е.И., Орлов А.В., Палиева Н.В., Авруцкая В.В., Капустин Е.А., Баринова В.В. ОСОБЕННОСТИ МЕЖСИСТЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ МЕЖДУ ГОРМОНАЛЬНЫМ СТАТУСОМ, СИСТЕМОЙ АНГИОГЕННЫХ ФАКТОРОВ, ПРОДУКЦИЕЙ ПЛАЦЕНТАРНОГО БЕЛКА РР 13 И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И ОСЛОЖНЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=21222 (дата обращения: 25.02.2026).