Восточный участок Чульмаканского каменноугольного месторождения, в границах которого выделено поле шахты «Денисовская»», расположен на территории Республики Саха (Якутия) в юго-восточной части Алдано-Чульманского угленосного района Южно-Якутского бассейна [1].

Разрывным нарушением называется разрыв сплошности пород, образовавшийся вследствие реализации напряжения в скальном массиве [4].

Последующие экзогенные процессы сглаживают ступень разрыва на поверхности, зона влияния разрыва также подвергается изменениям, ведущим к еще большей дифференциации физических свойств горных пород, прилегающих к зоне сместителя разрыва.

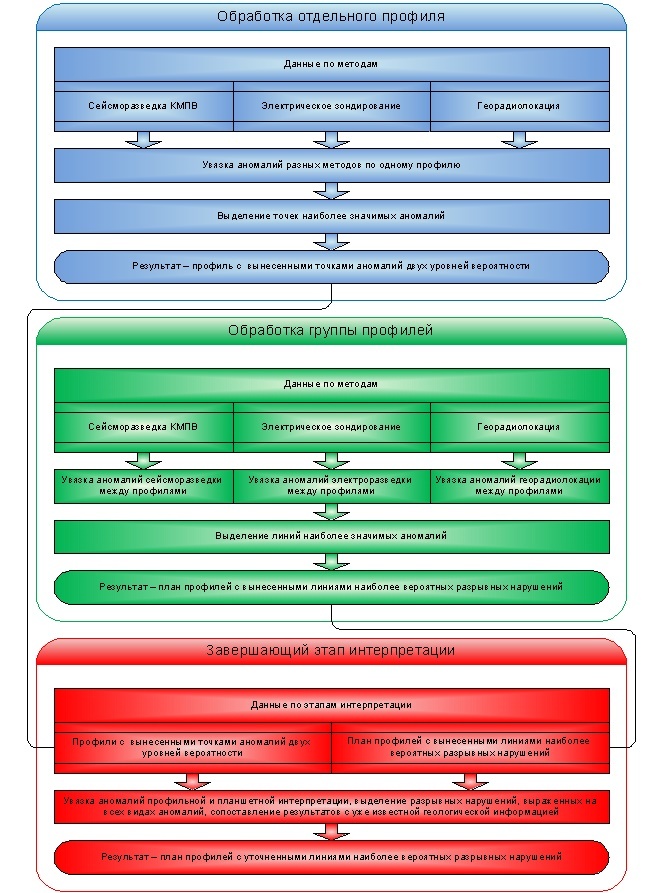

На основе общего представления о строении зоны разрывного нарушения выработана схема комплексной интерпретации геофизических данных, представленная на рис. 1. Cмысл этой схемы можно описать так: выделение значимых аномалий производится путем неоднократных перекрестных сопоставлений геофизических разрезов – сопоставление разных методов в пределах одного профиля; сопоставление разрезов по отдельным методам между профилями; сопоставление положения аномальных точек, выделенных в предыдущие этапы увязки разрезов.

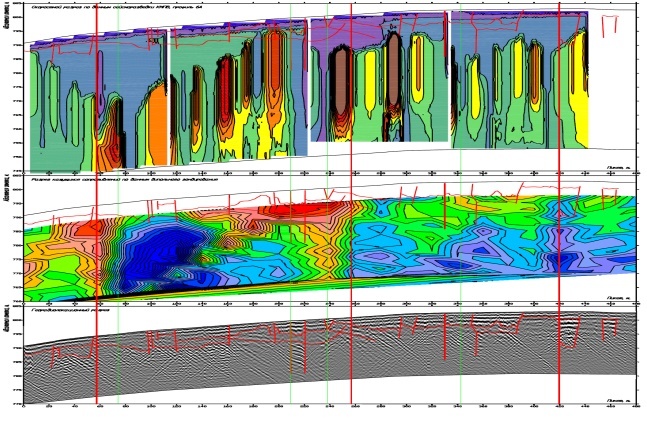

Результаты выполнения первого этапа – увязки геофизических разрезов в пределах одного профиля – представлены на рис. 2 (в качестве примера взяты данные работ по Денисовскому каменноугольному месторождению, Республика Саха (Якутия)). Первым сверху представлен скоростной разрез по данным сейсморазведки КМПВ. Ниже расположен разрез кажущихся сопротивлений по данным электрического зондирования в модификации ДОЗ. Ещё ниже – георадиолокационный разрез. Красными линиями выделено расположение наиболее значимых аномалий, зелеными – аномалий второго порядка. Именно эти точки будут использованы при дальнейшей интерпретации.

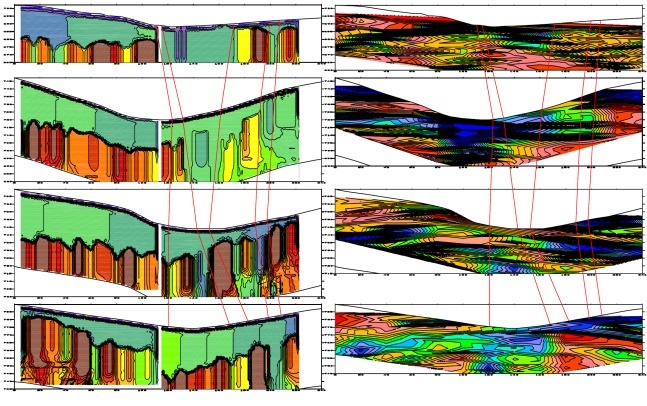

Второй этап комплексной интерпретации – обработка групп профилей. По группам профилей была произведена увязка аномалий, соответствующих предполагаемым разрывным нарушениям. Увязка аномалий между профилями производилась, исходя из признаков схожести следующих параметров: интенсивности аномалий, морфологии аномальных проявлений по методам, взаимное расположение аномалий (рис. 3).

По результатам комплексной интерпретации групп профилей строится план интерпретации геофизических данных с вынесенными линиями предполагаемых разрывных нарушений. Помимо линий разрывных нарушений на план интерпретации вынесены метки аномалий второго порядка – в этих точках по профилям наблюдаются аномалии, сходные с аномалиями разрывных нарушений, но выраженные не столь отчетливо. Не исключено, что в этих точках профилями пересечены малоамплитудные разрывные нарушения, зоны трещиноватости или иные неоднородности разреза, отраженные в геофизических полях.

![]()

![]()

![]()

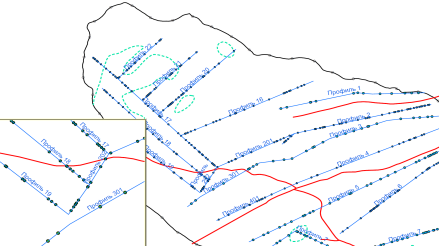

По результатам интерпретации геофизических данных на профилях работ, на план были вынесены все точки отмеченных аномалий. Фрагмент построенного плана приведён на рис. 4. Площадь достаточно плотно насыщена аномалиями.

![]()

На первом этапе построений увязка аномалий производилась в комплексе с дешифрированием космоснимков.

![]()

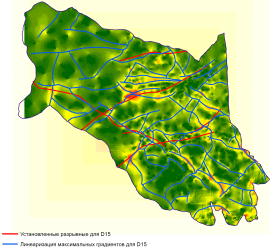

Следующий этап анализа – построение плана изолиний градиента угла падения почвы пласта Д15. При первичном анализе результатов построения отмечены линейные аномалии высоких градиентов. Подобные аномалии могут быть связаны или с разрывными нарушениями, или с узкими складками с крутым падением крыльев. Сопоставим результаты построений с разрывными нарушениями. На рис. 5 совмещены план изолиний градиента угла падения почвы пласта и установленные разрывные нарушения.

![]()

Очевидно, что имеет место совпадение установленных разрывных нарушений с линейными аномалиями градиента угла падения.

На рис. 6 вероятные разрывные нарушения подняты в виде синих линий.

После построения (линеаризации аномалий градиента) было проведено дополнительное сопоставление результатов построений с существующей тектонической схемой. Отмечается высокая степень совпадения существующей тектонической схемы с новыми построениями.

![]()

При работе с данными гипсометрии почвы одиночного угольного пласта всегда следует учитывать, что изрезанность (невыдержанность) рельефа может быть связана не только с разрывными нарушениями или постседиментационной складчатостью, но и с исходной неровностью основы пласта в период осадконакопления.

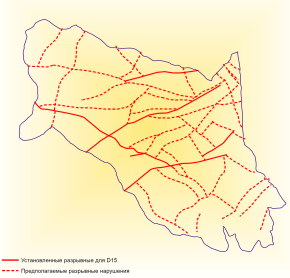

После подтверждения тектонической природы линиментов была построена уточнённая тектоническая схема площади работ. Принцип построения схемы прост: линия предполагаемого разрывного нарушения проводилась при совпадении линиментов аномалий градиента угла падений почвы обоих пластов и линии предполагаемого разрывного нарушения, построенной по результатам увязки геофизических аномалий. Уточнённая тектоническая схема представлена на рис. 7.

Первичная увязка геофизических аномалий проводилась с учётом данных космофотоснимков, фактически – с учетом рельефа дневной поверхности. После построения уточнённой тектонической схемы выполнен ещё один этап верификации построений с учетом топографических данных.

Для дальнейшего анализа использовалась сеть триангуляции плана мощностей перекрывающих отложений, построенная для пласта Д11. Построения проведены достаточно просто – из рельефа дневной поверхности вычли рельеф почвы пласта. Совместим полученную поверхность с установленными разрывными нарушениями. Визуальный анализ позволяет сделать вывод о наличии корреляции между морфологией построенной поверхности и установленными разрывными нарушениями.

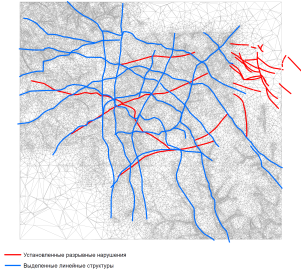

На следующем этапе анализа линейные структуры, выделяемые визуально, были подняты в виде линий. Полученные линии опять совмещены с установленными разрывными нарушениями (рис. 8). По результатам совмещения отмечена высокая степень совпадения построений с установленными разрывными нарушениями. Морфология выделенных линейных структур позволяет предположить значительное влияние надвига на общее тектоническое строение участка исследований.

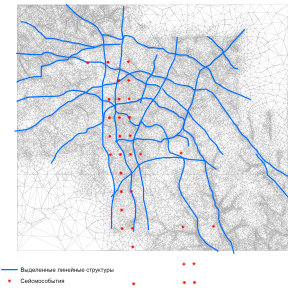

Для выяснения возможной природы этой структуры необходимо обратиться к сейсмологическим данным. В распоряжении исполнителей есть каталог сейсмособытий техногенного генезиса, созданный по результатам наблюдений за техногенными землетрясениями, сопровождающими взрывы на угольных разрезах района.

На рис. 9 показано расположение эпицентров техногенных сейсмособытий в пределах площади работ. Пространственно ось, вдоль которой располагаются эпицентры землетрясений, тяготеет к выделенным по результатам морфоструктурного анализа субмеридиональным структурам. Следует учесть, что точность определения координат сейсмособытия 0,1 градуса, поэтому точки достаточно сильно рассеяны относительно центральной оси.

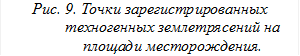

На рис. 10 выделенные линии локализации сейсмособытий размещены на контурах пласта Д11. Отметим совпадение области отсутствия пласта на юго-востоке участка с одной из осей сейсмособытий.

Природу рассматриваемой линейной структуры предполагается уточнить в ходе дальнейших исследований, когда в распоряжении камеральной группы будет цифровая модель месторождения. На данном этапе работ отметим, что косвенные данные свидетельствуют о смене режимов осадконакопления к востоку и западу от выделенной структуры.

Тем не менее, по имеющимся косвенным данным, следует предположить вероятность наличия регионального активизированного разрывного нарушения вдоль выделенной структуры.

![]()

На рис. 11 приведено взаиморасположение выделенных линейных структур, установленных и предполагаемых по результатам геофизических работ. Отмечается хорошее совпадение разрывных нарушений с линейными структурами, выделенными по результатам анализа мощности перекрывающих отложений.

Заключение

По результатам геофизических работ в пределах площади участка «Западный» Чульмаканского каменноугольного месторождения построена сеть предполагаемых разрывных нарушений. Преимущественное направление простирания разрывных нарушений – северо-западное и юго-восточное.

Рецензенты:

Гриб Н.Н., д.т.н., профессор, заместитель директора по научно-исследовательской работе, ТИ (ф) ФГАОУ ВПО «СВФУ», г. Нерюнгри.

Трофименко С.В., д.г.-м.н., профессор, профессор кафедры математики и информатики, ТИ (ф) ФГАОУ ВПО «СВФУ», г. Нерюнгри.

Библиографическая ссылка

Сясько А.А., Кузнецова К.С. ВЫДЕЛЕНИЕ РАЗРЫВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПО КОМПЛЕКСНЫМ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=21190 (дата обращения: 27.01.2026).