Переломы шейки бедра являются одними из самых распространенных [5]. Наиболее часто переломы шейки бедра наблюдаются у лиц пожилого и старческого возраста. В значительном числе случаев перелом шейки бедра происходит у пациентов со сниженной минеральной плотностью костной ткани. Данное обстоятельство может приводить не только к нарушению консолидации перелома, но и к возникновению новых переломов на фоне нагрузок в послеоперационном периоде. При отсутствии противопоказаний переломы шейки бедра целесообразно лечить оперативно. Наиболее распространенной методикой оперативного лечения переломов шейки бедра в настоящее время остается остеосинтез тремя винтами АО. На результаты лечения оказывают влияние особенности кровоснабжения и структура костной ткани данного сегмента кости. Наиболее благоприятны для консолидации трансцервикальные и базальные переломы шейки бедренной кости. На протяжении многих лет предлагаются новые методики оперативного лечения и профилактики переломов шейки бедра. Возрастает интерес к методикам компьютерного моделирования остеосинтеза и исправления последствий травм [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Цель исследования

Проанализировать результаты компьютерного моделирования остеосинтеза при переломе шейки бедра у пациентов с различной минеральной плотностью костной ткани.

Материалы и методы

Компьютерное моделирование перелома и остеосинтеза винтами АО проводилось на моделях бедренных костей 3 пациентов с переломами шейки бедра, построенных по данным компьютерной томографии поврежденного сегмента.

Характеристика больных

Пациент № 1: возраст 76 лет, масса 57 кг, диагностировано наличие остеопороза по данным денситометрии.

Пациент № 2: возраст 60 лет, масса 92 кг, диагностировано наличие остеопении по данным денситометрии.

Пациент № 3: возраст 37 лет, масса 74 кг, минеральная плотность костной ткани соответствует норме по данным денситометрии.

Способ построения модели был автоматизированным и осуществляется с использованием программного пакета Mimics. В начале создания 3D-модели в программный продукт загружали срезы томограммы в формате DICOM. После этого выбирали диапазон оттенков серого, который соответствует разнице плотности кости, и на основе этих данных автоматически воспроизводилась геометрическая модель объекта. Полученную модель сохраняли в формате .STL и в дальнейшем импортировали ее в CAD-систему для сглаживания геометрии, т.е. устранения неровностей и искажений. После создания .STL-файла, содержащего геометрию кости, данные импортировались в программный пакет SolidWorks. После выполнения ряда операций в программном пакете SolidWorks была получена модель бедренной кости, пригодная для дальнейших расчетов методом конечных элементов.

Построение моделей винтов для остеосинтеза шейки бедра также осуществляли в системе автоматизированного проектирования SolidWorks.

Для импортированных моделей для каждого материала были заданы механические свойства, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Механические свойства материалов

|

Тип материала |

Модель Юнга, Па |

Плотность, кг/м3 |

Коэффициент Пуассона |

|

|

Компактное костное вещество |

Норма |

1,8*1010 |

2027 |

0,4 |

|

Остеопения |

1,6*1010 |

1930 |

||

|

Остеопороз |

1,5*1010 |

1837 |

||

|

Губчатое костное вещество |

Норма |

1,2*109 |

1113 |

0,44 |

|

Остеопения |

1,2*109 |

1037 |

||

|

Остеопороз |

1*109 |

970 |

||

|

Сталь |

1,93*1011 |

7750 |

0,3 |

|

К поверхности головки бедренной кости прилагали нагрузку, соответствующую половине массы пациента, для которого были проведены расчеты, что соответствовало начальным нагрузкам на конечность в период формирования костной мозоли.

В результате численного эксперимента была проведена оценка напряженно-деформированного состояния — распределение значений деформации и эквивалентных напряжений тканей бедренной кости при наличии перелома с установленной металлоконструкцией.

Результаты

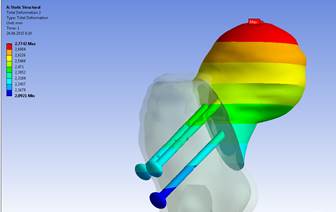

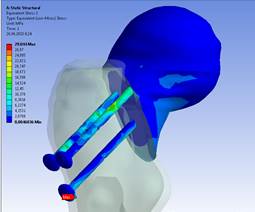

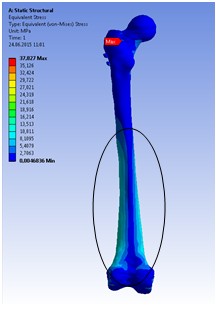

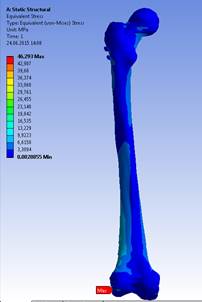

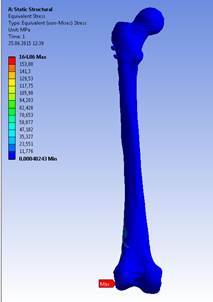

У всех пациентов выявлены аналогичные картины распределения значений деформации и эквивалентных напряжений (рис.1–5). Однако наибольшие значения выявлены у пациента с остеопорозом (рис.1–3).

Рис. 1. Визуализация результатов моделирования бедренной кости пациента № 1 с винтами АО, распределение значений деформации в зоне перелома

Рис. 2. Визуализация результатов моделирования бедренной кости пациента № 1 с винтами АО, распределение значений эквивалентного напряжения в зоне перелома

У пациента № 1 выявлены критические значения деформации и эквивалентных напряжений в дистальном отделе бедренной кости (рис. 3).

Рис. 3. Визуализация результатов моделирования бедренной кости пациента № 1 с винтами АО, распределение значений эквивалентного напряжения всей модели бедренной кости

Рис. 4. Визуализация результатов моделирования бедренной кости пациента № 2 с винтами АО, распределение значений эквивалентного напряжения модели бедренной кости

Рис. 5. Визуализация результатов моделирования бедренной кости пациента № 3 с винтами АО, распределение значений эквивалентного напряжения всей модели бедренной кости

Выводы

Принимая во внимание данные компьютерного моделирования, можно говорить о том, что у пациентов с остеопорозом более высоки значения деформации и напряжений в зоне перелома после остеосинтеза по сравнению с пациентами с нормальной минеральной плотностью костной ткани. Также у пациента с остеопорозом после остеосинтеза шейки бедра наблюдаются высокие значения деформации и напряжений в дистальном отделе бедренной кости, что повышает риск переломов в этой зоне при стандартных рассчитанных нагрузках. Данное обстоятельство целесообразно учитывать при разработке программы послеоперационного ведения пациентов.

Рецензенты:

Левченко К.К., д.м.н., доцент, доцент кафедры травматологии и ортопедии ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, г. Саратов.

Савилов П.Н., д.м.н., профессор, врач анестезиолог-реаниматолог ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ», г. Тамбов.

Библиографическая ссылка

Ямщиков О.Н., Емельянов С.А. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСТЕОСИНТЕЗА ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=21187 (дата обращения: 11.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.127-21187