Предменструальный синдром (ПМС) – это комплекс нервно-психических, вегетососудистых и обменно-эндокринных нарушений, появляющихся во второй половине менструального цикла, обычно за 7–10 дней до начала менструации, которые быстро исчезают с началом менструации [1]. ПМС также может возникать у девочек в пубертатном возрасте, у женщин с аменореей, в постменопаузе и у перенесших гистерэктомию [2]. У одних ПМС развивается постепенно, у других внезапно (с рвотой, обморочным состоянием) [1,2]. В более тяжёлых случаях может возникать дезориентация и склонность к агрессии [3]. ПМС может стать причиной крушения личной жизни и производственной карьеры из-за регулярно появляющихся нарушений психики, поведения и физического состояния [4]. Этот синдром вносит ощутимый «вклад» в социальный, семейный, юридический и политический аспекты нарушений жизни. Наряду с часто встречающимися супружеской дисгармонией, половой дисфункцией, социальной изоляцией, низкой производительностью труда или прогулами, ПМС может быть причиной психотического поведения, суицида, а также преступлений, начиная от плохого отношения к детям и кончая воровством или даже убийством [5]. Поэтому исследование психофизиологических особенностей функционального состояния организма пациенток с предменструальным синдромом является весьма актуальной задачей.

Цель исследования заключалась в оценке особенностей психофизиологических показателей функционального состояния организма пациенток с ПМС.

Материал и методы исследования. Проводили сравнение физических и психологических компонентов функционального состояния организма основной и контрольной групп. В основную группу вошли 58 пациенток с различными формами предменструального синдрома (ПМС) – нервно-психической (23 человека), вегето-сосудистой (21 человек), трофической (7 человек), эндокринной (7 человек) в возрасте 29,7±3,4 года. Контрольную группу составили 42 женщины с отсутствием клинических проявлений предменструального синдрома и устойчивым менструальным циклом в возрасте 33,1±4,2 года. Методики и объем исследования представлены в таблице 1.

Таблица 1

Структура и объем исследования

|

Методика |

Количество испытуемых |

Количество исследований |

|

Ритмокардиография |

100 |

274 |

|

Регистрация АД, ЧСС, расчет физиологических индексов |

100 |

274 |

|

Стресс-тестирование (по параметрам ЧСС, кожно-гальванической реакции (КГР), состояния сосудистой стенки) |

100 |

100 |

|

Определение порогов болевой чувствительности |

100 |

274 |

|

Опросник СМИЛ |

100 |

100 |

|

Тест Люшера |

100 |

274 |

|

Опросник Спилбергера –Ханина |

100 |

274 |

|

Опросник качества жизни SF-36 (КЖ) |

100 |

274 |

|

Опросник САН |

100 |

274 |

Результаты и их обсуждение. Результаты сравнительной оценки показателей физиологического уровня функционального состояния организма у опытной и контрольной групп представлены в таблице 2.

Таблица 2

Сравнительная характеристика показателей физиологических систем основной и контрольной групп (X±m)

|

|

Группы |

||||

|

Показатели |

Основная (n=58) |

Контрольная(n=42) |

|||

|

1 |

САД (мм рт. ст.) |

119,2±5,4* |

108,6±4,1 |

||

|

2 |

ДАД (мм рт. ст.) |

64,5±2,8* |

57,7±3,0 |

||

|

3 |

ЧСС (уд. / мин) |

71,5±5,7 |

76,4±6,6 |

||

|

4 |

ПД (мм рт. ст.) |

47,7±4,1 |

50,9±4,5 |

||

|

5 |

Вегетативный индекс (ВИ, %) |

4,7±2,2* |

-1,2±2,3 |

||

|

6 |

Индекс Робинсона |

68,2±4,5 |

67,7±5,1 |

||

|

7 |

Индекс Рида |

25,1±4,0 |

22,6±3,5 |

||

|

8 |

LF (низкочастотная составляющая кардиоритма) |

51,2±6,7* |

33,4±7,1 |

||

|

9 |

HF (высокочастотная составляющая кардиоритма) |

34,3±8,8 |

40,2±9,4 |

||

|

10 |

LF/ HF |

1,5±0,2* |

0,8±0,3 |

||

Примечание: * – различие статистически значимо при p<0,05.

Из представленных в таблице 2 данных следует отметить, что у основной группы обследованных определяются статистически значимо (р<0,05) более высокие показатели систолического и диастолического давления, вегетативного индекса, а также большие величины показателей LF и LF/ HF. Указанные изменения характеризуют более выраженный тонус симпатической нервной системы у группы испытуемых с ПМС.

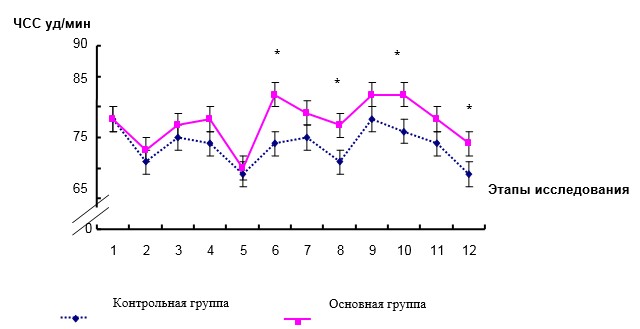

На рис. 1 приведен график динамики частоты сердечных сокращений при проведении процедуры стресс-тестирования в основной и контрольной группах. ЧСС оказалось статистически значимо (р< 0,05) ниже у основной группы исследованных на четырех этапах регистрации, что указывает на более выраженную стресс-реакцию пациентов с ПМС. Об этом же свидетельствуют данные, приведенные в таблице 8.

У контрольной группы испытуемых к окончанию стресс-тестирования определялось статистически значимое снижение частоты сердечных сокращений и уменьшение показателя, рассчитанного по результатам КГР (табл. 3). У контрольной группы изменения этих показателей были противоположны, что указывает на более низкую устойчивость к стрессирующим воздействиям пациентов с ПМС.

*Изменение статистически значимо при p<0,05.

По оси абсцисс: 1 этап - старт; 2 - исходный фон; 3 - инструкция 1; 4 - видеостимуляция; 5 - отдых; 6 - инструкция 2; 7 - аудиостимуляция; 8 - отдых; 9 - инструкция 3; 10 - электростимуляция; 11 - заключительный фон, 12 - финиш.

Рис.1. Частота пульса на этапах стресс-тестирования основной и контрольной групп

Таблица 3

Средние значения разности физиологических показателей до и после проведения процедуры стресс-тестирования основной и контрольной групп

|

Обследуемые |

ЧСС, уд/мин |

КГР, % |

ЧД, в 1 мин |

|

Контрольная группа (n=42) |

-2,36±0,22* |

-0,23±0,65* |

-1,12±0,33 |

|

Основная группа (n=58) |

1,23±0,57 |

2,18±0,77 |

0,32±0,76 |

Примечание: * – различие статистически значимо при p<0,05.

Интегральный показатель болевой чувствительности (ИПБ) оказался статистически значимо ниже в основной группе и составил 1,12±0,21 Дж/см2, в контрольной группе – 1,98+0,09 Дж/см2.

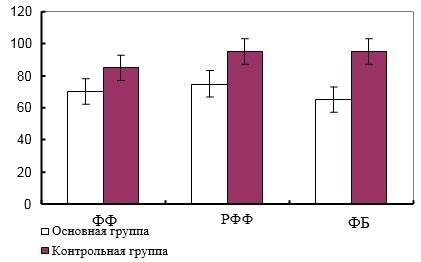

В ходе изучения показателей КЖ, характеризующих физический компонент здоровья, установлено, что показатели ролевого физического функционирования и физической боли статистически значимо снижены у пациенток с ПМС, показатель физического функционирования имеет выраженную тенденцию к снижению у этой группы (рис. 2).

ФФ - физическое функционирование; РФФ - ролевое физическое функционирование; ФБ - физическая боль

Рис. 2. Физические компоненты КЖ SF-36 основной и контрольной групп

Данные по оценке показателей, характеризующих эмоциональную сферу и психическое здоровье, показали, что пациентки с ПМС наиболее склонны к нарушениям эмоционального статуса (наименьшие баллы по шкалам опросника SF-36). Выявлены статистически значимое (при р<0,05) снижение показателей общего здоровья, социального и эмоционально-ролевого функционирования у основной группы.

Определены статистически значимые отличия по некоторым шкалам опросника СМИЛ между пациентами с нервно-психической формой ПМС и контрольной группой. У этих пациентов были определены статистически значимо более высокие показатели по шкалам истерии (эмоциональной лабильности – 76,8±5,3 баллов у основной группы и 66,2±3,9 баллов у контрольной), депрессии (пессимистичность – 81,4±6,8 баллов у основной группы и 62,6±3,7 баллов у контрольной) и психастения (тревожность – 75,3±6,7 баллов у основной группы и 53,1±4,8 баллов у контрольной).

Данный результат может говорить о «близости» пациентов с нервно-психической формой ПМС к астено-невротическому типу. Для них характерны унылость, меланхоличность, тоскливость. Кроме того, им присущи неустойчивость, лабильность эмоций, неустойчивость самооценки и настроения. Более высокое значение показателя депрессии («пессимистичности») свидетельствует о чувствительности, сенситивности пациентов, склонности к тревогам; причиной могут быть ситуации, связанные с болезнью, когда нарушаются обычный ход жизни и перспективные планы.

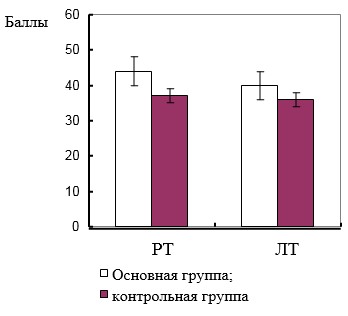

На рис. 3 представлены данные по исследованию реактивной и личностной тревожности основной и контрольной групп обследованных. Определяется статистически значимо (при p<0,05) более высокие показатели ситуационной тревоги у пациентов с ПМС. Личностная тревога у этой группы обследованных имела тенденцию к повышению.

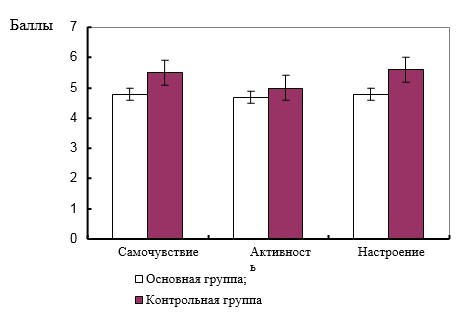

Результаты самооценки текущего состояния по опроснику САН выявили статистически значимо (при p<0,05) более низкие показатели самочувствия и настроения в основной группе обследованных (рис. 4).

РТ - реактивная тревога, ЛТ - личностная тревожность

Рис. 3. Реактивная тревога и личностная тревожность ( по Спилбергеру - Ханину) основной и контрольной групп

Рис. 4. Сравнительная характеристика самооценок состояния основной и контрольной групп

Заключение

В результате сравнительной оценки основной и контрольной групп пациенток установлено, что показатели ролевого физического функционирования и физической боли снижены у пациенток с ПМС. Показатель физического функционирования имеет выраженную тенденцию к снижению у этой группы, что характеризует наиболее выраженную склонность пациенток с ПМС к нарушениям эмоционального статуса.

Выявлены статистически значимое снижение показателей общего здоровья, социального и эмоционально-ролевого функционирования у основной группы. Определены статистически значимые отличия по шкалам истерии (эмоциональной лабильности), депрессии (пессимистичность) и психастении (тревожность) опросника СМИЛ между пациентами с нервно-психической формой ПМС и контрольной группой, что указывает на «близость» пациентов с нервно-психической формой ПМС к астено-невротическому типу. Для этой группы пациентов оказались характерными более низкие показатели самочувствия и настроения и высокая ситуационная тревожность.

Результаты сравнительной оценки физиологических показателей опытной и контрольной групп изменения характеризуют более выраженный тонус симпатической нервной системы у группы испытуемых с ПМС, пониженную стрессоустойчивость и снижение порогов болевой чувствительности.

Рецензенты:

Рыбников В.Ю., д.м.н., д.псх.н., профессор, заместитель директора по научной и учебной работе ФГБУ «ВЦЭРМ им. В.М.Никифорова» МЧС России, г. Москва;

Голубев В.Н., д.м.н., профессор, профессор кафедры нормальной физиологии Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова МО РФ, г. Москва.

Библиографическая ссылка

Сысоев В.Н., Будко Д.Ю., Войтенко А.М., Баландин В.С., Плохотюк Е.Н. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОК С ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=21071 (дата обращения: 11.02.2026).