Актуальной задачей медико-биологической науки является изучение диапазона адаптивных возможностей структурной организации лимфоузлов разной топографо-анатомической локализации. Структурная организация лимфоузлов подвергается существенным преобразованиям при воздействии экзо- и эндоэкологических факторов и зависит от специфики дренируемых областей органов и тканей [3, 4, 6–8]. Существующая функциональная связь между лимфоузлами диктует необходимость исследования особенностей их структурной организации в зависимости от принадлежности к топографо-анатомической группе.

Другим важным аспектом проблемы является поиск средства для повышения протективной функции лимфоузлов с учетом их локализации. В этом плане заслуживают внимания данные о позитивном эффекте оригинального фитосбора в программах эндоэкологической реабилитации [2, 5]. Необходимы углубленные исследования структуры лимфоузлов разных топографо-анатомических групп при формировании иммунного ответа на фитотерапию. Морфологическая оценка эффекта от применения фитосбора важна для практической медицины.

Цель исследования – сравнительный анализ структурной организации лимфоузлов разной локализации с оценкой эффекта от фитотерапии.

Материал и методы исследования

Эксперимент проведен на 80 белых крысах-самцах Wistar с условно выделенными группами: контрольная – животные в возрасте 3–5 месяцев и опытная – животные, получавшие дополнительно фитосбор в суточной дозе 0,1–0,2 г/кг в течение месяца. В каждой группе было по 40 животных, которые получали при свободном доступе к воде стандартную диету (экструдированный комбикорм ПК-120-1). Для фитотерапии использовали биоактивный фитосбор (БАФ), включающий корень и лист бадана, родиолу розовую, копеечник сибирский, лист черники, брусники, смородины, шиповник майский, чабрец, пищевые волокна. Выбор конкретных лекарственных растений основан на принципах фитотерапии [5]. Основными биоактивными веществами растений являются флавоноиды (рутин и др.), арбутин, пищевые волокна, которые оказывают адаптогенное и лимфотропное действия [2, 5–7].

Работу с животными выполняли в соответствии с международными правилами и нормами (European Communities Council Directives of 24 November 1986, 86/609/EEC), согласно «Международным рекомендациям по проведению медико-биологических исследований с использованием животных» (1985), приказу МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г. с общей анестезией болезненных манипуляций.

Для гистологического исследования в качестве объекта были выбраны соматический – паховый, висцеральные – брыжеечный, трахеобронхиальный лимфоузлы разных топографических групп. Лимфоузлы фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине. Далее следовала классическая схема проводки и заливки материала в парафин с последующим приготовлением гистологических срезов. Гистологические срезы делали продольно и всегда строго через ворота лимфоузлов, затем окрашивали гематоксилином и эозином, азуром и эозином, трихромным красителем по C. Masson. Морфометрический анализ структурных компонентов лимфоузла осуществляли в программе Image-Pro Plus 4.1. с помощью морфометрической сетки [1], которая накладывали на срез лимфоузла. Подсчитывали количество пересечений сетки, приходящихся на весь срез в целом и раздельно на каждый из структурных компонентов лимфоузла (капсула, корковое плато, лимфоидные узелки, паракортекс, мякотные тяжи, синусы) с перерасчетом в проценты. Для сравнения структурной организации лимфоузлов разных топографических групп применен методический прием, заключающийся в стандартизации общей площади сечения лимфоузла, когда ее размер принимается за 100%. При этом появляется возможность сравнивать степень развития структурно-функциональных зон между собой в лимфоузлах разной топографической группы. В работе использовали статистический метод с определением средней арифметической, среднеквадратичной ошибки и достоверности различий при p < 0,05 с помощью программы StatPlus Pro 2009, AnalystSoft Inc.

Результаты исследования и их обсуждение

Показано, что имеет место различие в структуре лимфоузлов, принадлежащих разным топографическим группам, и это прежде всего связывают с делением лимфоузлов на соматические и висцеральные [3, 8]. Отмечено, что в паховом и трахеобронхиальном лимфоузлах почти одинаково представлены корковое вещество и мозговое вещество. В структуре брыжеечного лимфоузла имеет место преобладание коркового вещества на 4,46–7,34% в отличие от других лимфоузлов. При этом корково-мозговое соотношение составляет для пахового и трахеального лимфоузлов в среднем 1,97±0,08, а для брыжеечного лимфоузла – 2,46±0,09. Величина корково-мозгового соотношения указывает на компактный морфотип лимфоузлов, при котором преобладает корковое вещество.

В корковом веществе такие структуры, как корковое плато, лимфоидные узелки, паракортекс, отличается в лимфоузлах разной локализации. Считается, что площадь, занимаемая корковым плато, разная по величине в соматических и висцеральных лимфоузлах [3, 8]. Площадь, занимаемая корковым плато, разная, но она прогрессивно увеличивается в ряду: паховый (6,2±0,47%) – брыжеечный (12,53±0,50%) – трахеобронхиальный (18,82±0,70%) лимфоузлы. Площадь, занимаемая паракортексом, одинакова в брыжеечном и трахеобронхиальном лимфоузлах и составляет 25,93–24,43%, а в паховом лимфоузле паракортексу отводится большая площадь, равная 36,9±1,72%. Корковое плато и паракортекс рассматриваются вместе как тимусзависимая область (Т-зона), которая отвечает за клеточный иммунитет [4]. Площадь Т-зоны составляет 38,48–43,9% без значимого различия между лимфоузлами разных топографических групп.

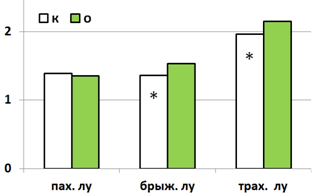

В лимфоузлах различия в большей степени касаются В-зоны, отвечающей за гуморальный иммунитет. Площадь В-зоны одинакова в паховом и трахеобронхиальном лимфоузлах и составляет 41,18–38,9%, а в брыжеечном лимфоузле – в среднем 33,06%. Структурами, входящие в В-зону, являются лимфоидные узелки и мякотные тяжи. Лимфоидные узелки с герминативным центром и без них представлены во всех лимфоузлах разной локализации. Площадь лимфоидных узелков без герминативного центра составляет 5,34–6,77% без значимого различия в лимфоузлах разных топографических групп. Площадь лимфоидных узелков с герминативным центром увеличивается, составляя в лимфоузлах: паховом – 8,32±0,88%, брыжеечном – 9,21±0,28%, трахеобронхиальном – 10,44±0,46%. Размер площади лимфоидных узелков с герминативным центром указывает на активные лимфопролиферативные процессы в лимфоузлах. Определение соотношения лимфоидных узелков с герминативным центром и без него показало его наибольшее значение, равное 1,95±0,06, в трахеобронхиальном лимфоузле, и меньшее значение, равное 1,36±0,06 и 1,38±0,03, в брыжеечном и паховом лимфоузлах соответственно (рис. 1).

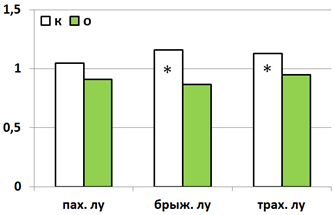

Доля мозгового вещества в лимфатических узлах разной локализации весьма изменчива [9]. В соматических (паховых) узлах площадь, занимаемая тяжами мозгового вещества, в среднем составляет 14%, а в висцеральных узлах – 24% [9]. По нашим данным, мякотные тяжи занимают разную площадь в лимфоузлах разной локализации: наибольшая – в паховом (26,89±1,65%), наименьшая – в брыжеечном (17,08±0,51%) и средняя – в трахеобронхиальном (22,58±0,86%) лимфоузлах. Соотношение Т- и В-зон в исследуемых группах лимфоузлов имеет показатель более единицы и колеблется от 1,05±0,03 до 1,16±0,03 (рис. 2). Величина соотношения указывает на преобладание клеточного звена иммунитета в лимфоузлах.

Доля, занимаемая синусной системой, зависит от исследуемых групп лимфоузлов. Наименьшая площадь синусной системы отмечена в паховом (9,67±0,98%), наибольшая – в брыжеечном (19,23±0,74%) и средняя – в трахеобронхиальном (15,0±0,70%) лимфоузлах. Имеет место разная степень выполнения дренажной функции в лимфоузлах разной локализации.

Наблюдаемое изменение площади структурно-функциональных зон определяет морфофункциональный статус каждого лимфоузла, связанного с принадлежностью к разным лимфатическим регионам. В паховом лимфоузле площадь паракортекса больше, а площадь синусов меньше, что отличает его от брыжеечного и трахеобронхиального лимфоузлов. Для брыжеечного лимфоузла характерна меньшая площадь мякотных тяжей в сравнении с другими группами лимфоузлов. Различие структуры лимфоузлов связано с делением их на соматические и висцеральные [3, 8] и отражает разную степень антигенной нагрузки из-за своеобразия дренируемых областей и регионарной органоспецифичности [4].

Рис. 1. Соотношение лимфоидных узелков с герминативным центром и без него в паховом, брыжеечном и трахеобронхиальном лимфоузлах в контроле (к) и опыте (о) после фитотерапии, *P < 0,05 – достоверность различий между контролем и опытом

Рис. 2. Соотношение Т- и В-зон в паховом, брыжеечном и трахеобронхиальном лимфоузлах в контроле (к) и опыте (о) после фитотерапии, *P < 0,05 – достоверность различий между контролем и опытом

В литературе имеются сведения о возможности разных лекарственных растений влиять на клеточный и гуморальный иммунитет, изменяя структурную организацию лимфоузла [2, 5–7]. Предлагаемый оригинальный фитосбор не является исключением, и его эффект зависит от локализации лимфоузлов. Отмечено, что после фитотерапии в исследуемых лимфатических узлах площадь коркового вещества находится в пределах 63,05–69,54%, демонстрируя лишь тенденцию к увеличению коркового вещества брыжеечного лимфоузла. В то же время площадь мозгового вещества пахового и брыжеечного лимфоузлов находится в пределах 30,46–30,51%, а в трахеобронхиальном лимфоузле она увеличена в 1,2 раза в сравнении с другими лимфоузлами. При этом корково-мозговое соотношение больше двух – 2,27–2,28±0,05 в паховом и брыжеечном лимфоузлах и меньше двух – 1,71±0,06 в трахеобронхиальном лимфоузле. Компактный морфотип лимфоузлов сохраняется после фитотерапии.

В условиях фитотерапии корковое плато занимает почти одинаковую площадь в паховом и брыжеечном лимфоузлах, составляя 6,61±0,76% и 7,29±0,28% соответственно. Площадь коркового плато в трахеобронхиальном лимфоузле имеет более высокий показатель, равный 13,21±0,70%, что превышает в 1,8–2 раза аналогичный показатель пахового и брыжеечного лимфоузлов. После фитотерапии площадь паракортекса имеет высокий показатель в паховом лимфоузле, составляя 36,22±1,85%, что превышает аналогичный показатель в 1,38–1,45 раза брыжеечного и трахеобронхиального лимфоузлов, который составляет 26,83±0,61% – 25,54±0,65% соответственно. Корковое плато и паракортекс составляют тимусзависимую зону (Т-зона)[4], размер которой после фитотерапии составляет в паховом (38,83%), трахеобронхиальном (38,75%) и несколько меньше в брыжеечном (34,12%) лимфоузлах.

После фитотерапии площадь лимфоидных узелков достигает определенных размеров, составляя 5,31–8,26% для лимфоидных узелков без герминативного центра и 9,89–12,63% для лимфоидных узелков с герминативным центром, не демонстрируя статистически значимого различия в лимфоузлах разных топографических групп. Соотношение лимфоидных узелков с герминативным центром и без него составляет 1,35±0,03 и 1,53±0,02 в паховом и брыжеечном лимфоузлах соответственно и имеет более высокий показатель, равный 2,15±0,03 для трахеобронхиального лимфоузла (рис. 1).

Площадь мякотных тяжей после фитотерапии имеет почти одинаковый высокий показатель для пахового и трахеобронхиального лимфоузлов, составляя 25,33±1,47% и 23,92±0,87% соответственно. Наименьшая площадь мякотных тяжей отмечена в брыжеечном лимфоузле и составляет 18,15±0,66% после фитотерапии. Лимфоидные узелки (фолликулы) и мякотные тяжи объединяются в лимфоузле в В-зону, которая отвечает за гуморальный иммунитет [4]. Общая площадь В-зоны в исследуемых лимфоузлах после фитотерапии статистически не различается и изменяется в пределах 39,04–42,54%.

Соотношение Т- и В-зон меньше единицы во всех исследуемых лимфатических узлах, составляя 0,87±0,04 – 0,95±0,02 после фитотерапии (рис. 2). Фитотерапия активирует гуморальное звено клеточного иммунитета, судя по изменению В-зависимых зон. В большей степени это происходит в висцеральных лимфоузлах после фитотерапии.

При оценке площади общей синусной системы в лимфоузлах разной локализации отмечена близкая величина показателей в брыжеечном и трахеобронхиальном лимфоузлах, они составляют 18,95–17,11% после фитотерапии. В то же время площадь синусной системы в паховом лимфоузле меньше в 2 раза аналогичного показателя в паховом и брыжеечном лимфоузлах.

Очевидно, что фитосбор влияет на структуры лимфоузла, которые входят в число анатомо-физиологических мишеней [5–7]. В этом проявляется принцип фитолимфостимуляции. Реализация свойств фитотерапии зависит от топографо-анатомической локализации лимфоузлов. Она выравнивает размеры функциональных компартментов и обеспечивает высокий иммунный потенциал и дренажно-детоксикационную функцию, особенно в висцеральной группе лимфоузлов.

Заключение

Морфофункциональный статус лимфатических узлов зависит от их локализации. Для всех групп лимфатических узлов характерны компактный морфотип, равное представительство площади Т-домена, мало отличающееся соотношение Т- и В-зон, высокая лимфопролиферативная активность, судя по соотношению лимфоидных узелков с герминативным центром и без него. Показано, что величина соотношения лимфоидных узелков с герминативным центром и без него сближает паховый и брыжеечный лимфоузлы; величина корково-мозгового соотношения – паховый и трахеобронхиальный лимфоузлы; величина паракортекса – брыжеечный и трахеобронхиальный лимфоузлы. Отличия касаются отдельных структурно-функциональных зон в лимфоузлах, принадлежащим разным лимфатическим регионам. По занимаемой площади паракортекса, коркового плато и синусов паховый лимфоузел отличается от брыжеечного и трахеобронхиального лимфоузлов. В брыжеечном лимфоузле занимают меньшую площадь мякотные тяжи, что отличает от пахового и трахеобронхиального лимфоузла. Следует признать, что различие структуры лимфоузлов не всегда связано с делением их на соматические и висцеральные.

В условиях фитотерапии для лимфоузлов разной локализации происходит выравнивание размера основных структурно-функциональных зон. Для всех лимфоузлов характерны общие признаки: компактный морфотип, равная степень развития паракортекса, близкая величина соотношения Т- и В-зон. При этом более близки размеры функциональных компартментов в структуре брыжеечного и трахеобронхиального лимфоузлов. После фитотерапии трахеобронхиальный лимфоузел отличает высокое значение соотношения лимфоидных узелков с герминативным центром и без него. Для пахового лимфоузла характерна наименьшая площадь синусной системы после фитотерапии. Реализация свойств фитотерапии обеспечивает иммунный потенциал и повышение дренажно-детоксикационной функции преимущественно висцеральных лимфоузлов.

Рецензенты:Повещенко А.Ф., д.м.н., заведующий лабораторией физиологии протективной системы ФГБНУ «Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии», г. Новосибирск;

Селятицкая В.Г., д.б.н., профессор, заместитель директора по научной работе ФГБНУ «Научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической медицины», г. Новосибирск

Библиографическая ссылка

Горчаков В.Н., Горчакова О.В., Горчаков В.Н. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ ЛИМФОУЗЛОВ РАЗНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ИХ ОТВЕТ НА ФИТОТЕРАПИЮ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=21014 (дата обращения: 11.02.2026).