Под идентичностью в социальной психологии понимаются отождествление индивида с реальной или виртуальной группой, а также процесс интернализации социальных ролей, моделей поведения, которые основаны на исполнении и подражании.

И.Р. Сушков, говоря о социальной идентичности, отмечает: «Это оценка субъектами социально-психологических отношений в соответствии с восприятием ими меры вклада в сохранение и развитие единства социальной системы» [5, c. 38].

По мнению Гидденса (1991), самоидентичность все больше воспринимается не как твердая и навсегда сформированная данность, а как незаконченный развивающийся проект. Меняются правила и нормы, меняются критерии самореализации.

В процессе взаимодействия у личности формируется система представлений о самом себе, своей жизни, отношениях, состоянии, а также принадлежности к социальной группе и т.д. Идентификация с определенными общностями превращает человека из биологической особи в социального индивида и личность, что помогает ему оценивать свои общественные связи и принадлежности в понимании «Мы» и «Они».

Социальная идентичность складывается из тех аспектов образа «Я», которые формируются из восприятия индивидом себя как члена определенных социальных групп (семья, работа, круг общения и т.д.).

Для анализа идентификационной матрицы нами использована методика Куна—Мапартленда «Кто Я?».

Методика включает 24 показателя, образующих совместно семь обобщенных показателей — компонентов идентичности: «Социальное Я»; «Коммуникативное Я»;«Материальное Я»;«Физическое Я»; «Деятельное Я»;«Перспективное Я»;«Рефлексивное Я» и два самостоятельных показателя.

Обратимся к анализу степени определенности идентификационных категорий испытуемых. Исходя из полученных результатов, можно заметить, что порядка 30% характеристик идентичности безоценочные. При этом примерно одинаковое количество мужчин и женщин (12,8% и 11,9% соответственно) затрудняются в оценке выделенных ими категорий и отнесении их к положительной или отрицательной самооценке.

В ходе исследования оценивался уровень рефлексии. По мнению С.Ю. Степанова, личностная рефлексия задает связность и осмысленность событийности человеческой жизни, обеспечивает мобилизацию личностно-интеллектуальных ресурсов в проблемно-конфликтных ситуациях и порождает действенно-преобразующее отношение личности как целостного «Я» человека к его собственному поведению, а также к его социокультурному и вещно-экологическому окружению. Она призвана обеспечить создание новых способов поведения, общения и деятельности, а также смысловых перспектив реализации потенциала личности в творчестве. Благодаря личностной рефлексии задается особая рефлексивно-инновационная среда, способствующая проникновению культуры рефлексивного мышления во все формы деятельности [4, с. 99–104].

Следует пояснить, что в соответствии с методикой Куна об уровне рефлексии говорит субъективно оцениваемая самим человеком легкость или трудность в формулировании ответов на ключевой вопрос теста.

На основании этих показателей в нашем исследовании было установлено, что у мужчин низкий уровень рефлексии составляет 44%, а у женщин — 15%. Следовательно, у женщин более развито представление о себе, что прослеживается в более полных ответах, характеризующихся ясностью, четкостью и полнотой восприятия собственных индивидуальных особенностей. У мужчин наблюдался обратный результат, что свидетельствует о более «закрытом» представлении о себе.

Интересным представляется психолингвистический анализ идентичности. Он позволил определить, какие части речи и какой содержательный аспект преобладают в самоописании испытуемых.

Так, женщины используют больше прилагательных, что составляет 52,5%, при этом у мужчин этот показатель меньше и составляет 48,7%. Следовательно, женщины более демонстративны и эмоциональны по своим психологическим характеристикам. Использование существительных в своих описательных характеристиках незначительно преобладает у лиц мужского пола, что составляет 40,6% против 39,9% лиц женского пола. Это объясняется тем, что мужчины тяготеют к определенности и постоянству в разных сферах социальной жизнедеятельности. Однако мужчины в большей степени (10,3%), а женщины в меньшей (5,4%) в описании своих характеристик используют глаголы. Это говорит о том, что большинство респондентов мужского пола стремятся к активности, самостоятельности и независимости. Общий психолингвистический анализ показал, что представители обоих полов используют приблизительно равное количество существительных и прилагательных, что соответствует гармоничному типу лингвистического самоописания.

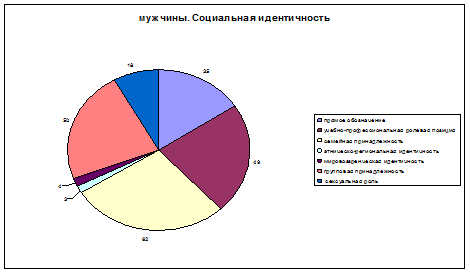

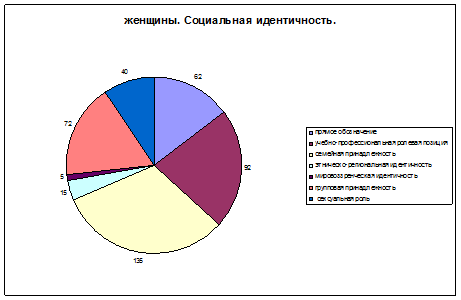

Кроме перечисленного, были проведены исследования по компоненту «Социальное Я» по разным категориям, которые представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Мужчины. Социальная идентичность

Рис. 2. Женщины. Социальная идентичность

Из приведенного рисунка следует, что наибольшее число описательных характеристик у представителей обоих полов приходится на семейные роли. При этом в большинстве случаев мужчины описывают свою семейную принадлежность, которая проявлялась через обозначение таких ролей, как сын, муж, брат, а также указание на родственные отношения (в частности, «люблю детей»). Представители женского пола, описывая свои семейные роли, употребляют более широкий лексикон: жена, дочь, мать, сестра, племянница, тетя. Они более широко описывали родственные отношения (любящая и любимая жена, заботливая дочь, прекрасная мама).

Таким образом, семейная идентичность представляет собой осознание, ощущение, переживание своей принадлежности к семье, она подразумевает наличие ощущаемой «особенности», т.е. совокупности отличительных черт, признаков, социально-психологических характеристик, специфически присущих конкретной семье. На индивидуальном уровне наличие этой «особенности» дает возможность индивиду дифференцировать себя и свою семью от других, а также способствует формированию чувства «мы», что является главной социально-психологической характеристикой малой группы, которой и является семья.

Особо обращает на себя внимание профессиональная идентичность. Она выражает концептуальное представление человека о своем месте в профессиональной группе, а также о месте своей профессиональной группы в системе общественных отношений. Профессиональная идентичность наделяет человека ценностными ориентирами, позволяя ему ориентироваться в мире профессий, а также обеспечивая максимально широкие возможности для самореализации. Женщины, как и мужчины, уделяют большое значение учебно-профессиональной сфере, поскольку статус современной деловой женщины свидетельствует об успешности и независимости.

Процесс идентификации связан с такой позицией, как определение «социального Я» с точки зрения этническо-региональной, локальной и местной принадлежности. В ходе исследования было выявлено, что для женщины больше, чем для мужчины, имеет значение идентификация себя с местом проживания (саратовчанка, живу на Волге, родом из Удмуртии и т.д.), а также «Я-этническое, этнонациональное». Они причисляют себя к определенной этнической, национальной группе (русская, татарочка и т.д.), что представляет собой не просто этническую идентификацию, а способ взаимодействия с миром.

Одним из значимых компонентов «социального Я» выступает групповая принадлежность, т.е. взаимодействие с какой-либо группой людей. Женщины в собственных характеристиках значительно меньше, чем мужчины, причисляют себя к многочисленным социальным группам. Представители мужского пола чаще обозначали себя как «опытный рыбак», «матерый охотник», «опытный автомобилист». Однако женщины описывали себя многозначительно и экспрессивно: «прекрасная домохозяйка», «цветовод», «заядлая дачница», «книголюб», «великолепный кулинар», «уверенный автолюбитель» и т.д.

Как видим, и женщины и мужчины, отождествляя себя с какой-либо группой, пытаются положительно оценить ее, тем самым поднимая собственную самооценку, а значит, испытывая чувство благополучия. Данная идентификация является некой призмой, через которую люди воспринимают окружающий мир, где проглядывают сравнительные характеристики своей группы с другими. При этом человек воспринимает мир и окружающих людей с точки зрения своей групповой принадлежности.

Еще одним важным компонентом «социального Я» является сексуальная роль. Сексуальность является той частью индивида, при изменении которой происходит соответствующее изменение всей личности.

В результате нашего исследования было выявлено, что женщины в два раза больше, чем мужчины, акцентируют внимание на теме сексуальности («секси», «страстная любовница», «милашка» и т.д.). Исследование показывает, что сексуальная привлекательность женщины не зависит от возраста или от физических параметров.

Таким образом, сексуальность в психологии считается поведенческим качеством, которое делает человека, обладающего им, привлекательным для лиц противоположного пола. В основе сексуальности есть и биологические, и социальные составляющие, так как некоторые характеристики сексуальности в человеческом организме заложены генетически, а другие формируются в процессе воспитания и социализации.

В процессе развития идентичности для личности важна коммуникация как «передача смысла себя» и ощущения субъективного благополучия. Одним из показателей выраженности идентичности является «коммуникативное Я». В результате нашего исследования выяснилось, что равно как для мужчин, так и для женщин коммуникативная идентичность имеет большое значение.

В ходе проведения исследования были получены следующие данные: коммуникативный показатель «дружба, круг друзей» у женщин (50%) несколько выше, чем у мужчин (42,9%). Однако у представителей сильного пола показатель «общение или субъект общение» составляет более высокий уровень (98,6%), чем у представителей слабого пола (91,3%).

Для мужчин общение является одним из главных атрибутов в жизни. С помощью него устанавливаются и поддерживаются контакты с окружающими в различных формах взаимодействия. Субъективное благополучие мужчин и женщин взаимосвязано со способностью проявлять гибкость в общении. На процесс общения влияют такие факторы, как настроение, стечение обстоятельств, характер, коммуникабельность или застенчивость человека. Из этого следует, что «коммуникативное Я» приобретает большое значение, становится существенным фактором в зависимости от социального, культурного, интеллектуального развития и критерием субъективного благополучия.

«Деятельное Я» содержит важную информацию о человеке, включающую в себя обозначение занятий, увлечений и самооценку способностей к определенной деятельности, самооценку навыков, умений, знаний, достижений.

В нашем исследовании характеристики «деятельного Я», обозначающие занятия и увлечения, выявлены у 67,1% мужчин и 60,8% женщин. Характеристики, определяющие самооценку способностей к деятельности, выявлены практически у всех респондентов. Мужчины причисляют себя к «гитаристу», «интернет-пользователю», «меломану» и т.п. Женщины отмечают свои способности следующим образом: «хранительница домашнего очага», «пианистка», «танцовщица», «спортсменка», «меломан» и т.д.

Таким образом, проанализировав основные категории идентичности, можно сделать вывод, что для представителей обоих полов наиболее значимыми категориями являются интересы, увлечения, черты характера, в которых преобладают такие положительные характеристики, как родство и семейное положение.

Следующим компонентом в исследовании идентичности выступает «материальное Я», представленное в виде потребностей, которые невозможно удовлетворить без денег, вещей и других предметов. Исследования проводились на основе показателей Куна, которые включают в себя: описание своей собственности, оценку своей обеспеченности, отношение к материальным благам и отношение к внешней среде. Так, 11,4% мужчины выделили аспект описания своей собственности; 31,4% мужчин дали оценку своей обеспеченности, отношение к материальным благам; 2,8% мужчин обозначили аспект отношения к внешней среде. В женской выборке 5,4% респондентов обозначили аспект оценки своей обеспеченности, отношение к материальным благам, а по описанию своей собственности и отношению к внешней среде ответы не даны. В целом можно отметить, что большинство респондентов не акцентируются на материальной идентичности и что субъективное переживание материальной обеспеченности у испытуемых достаточно благополучное.

Следующий необходимый критерий – «перспективная идентичность» — показал, что она у всех представителей развита слабо. Мужчины и женщины слабо идентифицируют себя в будущем по каким-либо критериям, у них отсутствует широкая перспектива жизненных планов.

Так, только 8,6% мужчин видят семейную перспективу как «будущий муж», «будущий зять», «будущий кормилец», «будущий отец». У женщин таких всего 6,5% («будущая мама», «будущая жена»). Низкие показатели относятся к учебно-профессиональной сфере: у женщин 3,2% («будущий водитель автомобиля», «будущий инженер», «будущий психолог»), у мужчин 7,1% («будущий специалист», «будущий инженер», «мечтаю о карьере», «мечтаю построить свой бизнес»). У женщин в единичном случае встречается деятельная перспектива («мечтаю много путешествовать»), а у мужчин — материальная перспектива («мечтаю купить яхту»).

Достаточно большой процент среди мужчин и женщин отмечает у себя характеристики, относящиеся к сфере «рефлексивное Я». Эти оценки представлены личностными качествами, особенностями характера, описанием индивидуального стиля поведения. Так, у 96% мужчин выделяются такие характеристики, как «добрый», «одинокий», «застенчивый», «пофигист», «неуверенный», «зануда», «злой», «веселый человек» и т.д. 80,7% женщин к сфере «рефлексивное Я» относятся следующие показатели: «неопределенная», «ответственная», «безотказная», «мудрая», «духовность», «мечтательная», «верю в любовь», «творческая личность», «ленивая», «гуманная», «остроумная», «иногда злая», «добро», «личность» и т.д.

Как видим, уровень самооценки большинства мужчин (65,7%) и женщин (77,1%) соответствует адекватной оценке, что свидетельствует о реалистичности представления о себе. Они ведут гармоничную жизнь без излишних крайностей и стремительных водоворотов. Часть мужчин (22,8%) и женщин (17,3%) имеет неадекватно завышенный уровень самооценки. Такую категорию людей можно охарактеризовать как самоуверенных, имеющих завышенный уровень притязаний. И еще: одна часть мужчин (10%) и женщин (5,4%) имеют низкую самооценку. Индивиды с таким мироощущением одиноки, обладают достаточно большим количеством неоправданных комплексов.

Таким образом, по результатам проведенного исследования мы выяснили, что и мужчины, и женщины обладают достаточной идентичностью. Это говорит о реальном представлении собственной идентичности, включении во внутренний мир не только своих индивидуальных характеристик, но и осознания своей принадлежности к разнообразным социальным группам, а соответственно и о принятии своих социальных ролей. В этой связи можно говорить, что существует связь между социальной идентичностью и субъективным благополучием. У современного человека сформировался определенный мир ценностей, где приоритетными являются семья и материальное благополучие. В то же время необходимо отметить, что перспективные показатели снижены, т.е. идентификационные характеристики, которые связаны с перспективами, пожеланиями, намерениями, мечтами, относящиеся к различным сферам жизни, выражены слабо. Это свидетельствует о том, что взаимосвязь перспективной идентичности и благополучия существует не в полной мере. Обобщая результаты исследования, можно сделать определенные выводы.

Идентификационные матрицы мужчин и женщин различаются количеством категорий и их разнообразием. Женщины характеризуются более широким репертуаром ролей, нежели мужчины.

Характеристики социального Я мужчин и женщин отличаются степенью описания социальных ролей. Женщины в большей степени делают акцент на сексуальных ролях и этнической идентичности.

Деятельностное Я мужчин в большей степени характеризуется самооценкой навыков, умений и способностей к определенной деятельности.

Семейная идентичность мужчин и женщин представляет собой осознание, ощущение, переживание своей принадлежности к семье. Мужчины, равно как и женщины, приоритетное значение отдают семейным ролям. Семейная идентичность носит поведенческий характер и является процессом решения жизненно значимых проблем, причем каждое принятое решение (самоопределение) будет вносить существенный вклад в формирование общей структуры идентичности личности.

Рецензенты:Замогильный С.И., д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой «Гуманитарные науки и физвоспитание», Энгельсский технологический институт (филиал) «Саратовский государственный технический университет имени Ю.А.Гагарина», г. Энгельс;

Трунев С.И., д.ф.н., профессор, профессор кафедры философии, «Саратовский государственный технический университет имени Ю.А.Гагарина», г. Саратов.

Библиографическая ссылка

Семенова Т.В. К ВОПРОСУ ОБ ИДЕНТИЧНОСТИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=20882 (дата обращения: 10.02.2026).