Проблема гемостаза при выполнении разнообразных хирургических вмешательств до сих пор остается актуальной. В настоящее время для интраоперационного гемостаза применяются электрохирургические устройства: электрокоагуляторы и плазменные коагуляторы. Плазменные коагуляторы оказывают ряд эффектов, которые выгодно отличают их от электрокоагуляторов.

За счет применения инертных газов (аргон, гелий) коагуляция и рассечение тканей не сопровождается задымлением и запахом, так как инертные газы не поддерживают реакцию горения. Кроме того, при плазменной коагуляции отсутствует прямое воздействие электрического тока на ткани, что позволяет безопасно использовать плазменный скальпель у больных с электрокардиостимулятором. Также благодаря небольшой зоне воздействия, при плазменной коагуляции меньше повреждаются окружающие ткани, чем при электрокоагуляции [8].

Гемостатический эффект плазменного потока более выраженный, чем при электрокоагуляции, что обеспечивает более качественный окончательный гемостаз, а в случае кровотечений из желудочно-кишечного тракта – снижает частоту возникновения повторных кровотечений [11]. Плазменный поток, помимо гемостатического, обладает также бактерицидным действием, поэтому применение плазменного коагулятора наиболее эффективно в гнойной хирургии[5]. Бактерицидные свойства плазменного потока зависят от плазмообразующего газа [10].Так, аргоновая плазма обладает более выраженным бактериостатическим и бактерицидным действием, чем гелиевая плазма, так как образуется больше УФ-излучения[7].

Плазменный поток оказывает бактерицидный эффект как на неспецифическую [1], так и на специфическую микрофлору, в частности применение плазменного потока позволяет улучшить результаты лечения больных с туберкулезом плевры [2].

Применение плазменной коагуляции эффективно при паразитарных заболеваниях, в частности при эхинококкозе печени, так как доказаны антипаразитарное действие плазменного потока [9] и активация регенерационных процессов в печени вблизи кисты [3]. Также при плазменной эхинококкэктомии, по сравнению с традиционной эхинококкэктомией, частота рецидивов заболевания снижается в 5 раз [3].

Аппараты для плазменной резки и коагуляции можно применять не только на органах грудной и брюшной полости, мягких тканях, но и на костных образованиях. Так, была разработана в эксперименте, а затем применена в клинике методика холодноплазменной стернотомии. Благодаря данной методике длительность выполнения стернотомии снизилась в 4 раза, при этом был достигнут качественный гемостаз [4].

Благодаря ощутимым преимуществам плазменной коагуляции перед электрокоагуляцией и некоторыми другими методами гемостаза, данный метод применяется также в акушерстве и гинекологии, оториноларингологии, травматологии и других хирургических специальностях.

Однако наряду с достоинствами аппаратов плазменной резки и коагуляции, использующих в качестве плазмообразующей среды инертные газы, имеются свои недостатки: сложность эксплуатации, необходимость охлаждения рабочей части плазматрона проточной водой, потребности в электропитании от сети 380 В, и необходимость восполнения запасов дефицитных инертных газов.

Цель исследования: разработка устройства для гидроплазменной коагуляции биологических тканей [6].

Материалы и методы. Нами был разработан прибор для плазменной коагуляции, принцип работы которого основан на получении плазменного потока путем ионизации аэрозоля высоковольтным дуговым разрядом. Такое техническое решение привело к отказу от использования в качестве плазмообразующей среды инертных газов, и, следовательно, в конструкции аппарата отсутствует баллон с газом под давлением. В отличие от плазменных аппаратов, работающих на аргоне или другом инертном газе, наш аппарат имеет принципиально другие параметры электродугового разряда. Так, большинство аргоноплазменных хирургических устройств, таких как СУПР-М, «Факел-1», имеют следующие параметры электрического тока: сила тока – 30 А, напряжение- 40-60 В, и в качестве источника питания используется электрическая сеть с напряжением 380В. Устройство для гидроплазменной коагуляции (заявка на изобретение № 2013116404, авторы М.А. Котов, А.Л. Чарышкин) тканей имеет следующие параметры: сила тока – 0,1 А, напряжение – 5-7кВ, частота тока- 350 кГц, и в качестве источника питания используется сеть с напряжением 220 В[4].

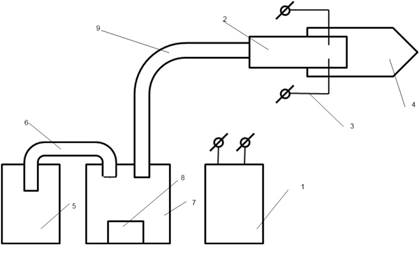

Результаты и их обсуждение. Прибор состоит из двух узлов: электрического и гидропневматического. Электрический блок включает в себя импульсный блок питания, генератор высокой частоты и высоковольтный трансформатор, которые последовательно соединены между собой. В качестве источника энергии служит городская электрическая сеть 220В. Функцией электрической системы аппарата является генерация тока высокого напряжения (50 кВ) и высокой частоты (100 кГц), который подается посредством проводников на электроды плазматрона. К одному электроду идет высоковольтный проводник, а к другому - масса. Гидропневматический блок состоит из воздушного компрессора, системы шлангов, герметичной емкости и генератора ультразвуковой частоты с пьезоэлементом. Функция гидропневматического блока – создание аэрозоля и подача его на плазматрон.

Рис.1. Схема устройства для гидроплазменной коагуляции тканей: 1 - источник питания; 2 – плазматрон; 3 - двухэлектродный дуговой разрядник; 4 - наконечник с соплом; 5- компрессор; 6 – шланг; 7- герметичная емкость; 8- генератор ультразвуковых волн с пьезоэлементом; 9- шланг

Плазматрон представляет собой трубку, выполненную из термостойкой керамики, диаметром 6 мм, передний конец которой сужен в виде усеченного конуса, формируя, таким образом, сопло диаметром 2 мм. На расстоянии 15 мм от сопла с противоположных сторон трубки располагаются электроды. К противоположному соплу концу трубки прикрепляется шланг, идущий от герметичной емкости гидропневматического блока.

При активации аппарата вода, находящаяся в герметичной емкости, при помощи пьезоэлемента дезинтегрируется на мельчайшие частицы, которые затем потоком воздуха, создаваемым компрессором, переносятся в плазматрон и ионизируются электрическим дуговым разрядом с образованием плазменного потока, который выходит через сопло плазматрона.

Температура плазменного потока составляет 1500 °С, что позволяет осуществлять коагуляцию тканей и гемостаз без образования твердого струпа, что выгодно отличает плазменную коагуляцию от электрокоагуляции.

Рис.2. Общий вид аппарата для гидроплазменной коагуляции тканей

Выводы. Преимущество аппарата заключается в применении аэрозоля в качестве плазмообразующей среды, так как это значительно облегчает обслуживание аппарата, упрощает конструкцию и повышает доступность плазменной коагуляции для лечебно-профилактических учреждений в связи с низкой себестоимостью. Аппарат предназначен для использования при выполнении различных хирургических вмешательств, сопровождающихся обильным кровотечением и требующих быстрого гемостаза. Применять аппарат можно в условиях стационара, а также в условиях амбулаторного хирургического комплекса.

Рецензенты:

Белый Л.Е., д.м.н., профессор кафедры госпитальной хирургии ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», г. Ульяновск.

Островский В.К., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей хирургии с курсом топографической анатомии и оперативной хирургии, стоматологии ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», г. Ульяновск.

Библиографическая ссылка

Чарышкин А.Л., Котов М.А. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГИДРОПЛАЗМЕННОЙ КОАГУЛЯЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=20796 (дата обращения: 11.02.2026).