Базируясь на постоянном воспроизводстве интеллектуальных продуктов, инновационная деятельность творческого персонала современных фирм создает условия конкурентного превосходства, представляющего собой важнейший источник их социально-экономического развития [10].

Отечественное строительное производство, будучи катализатором развития экономики, переживает застаревшую тенденцию вяло-текущего научно-технического развития, являющегося следствием недостаточно активной политики государства в постреформенный период по сдерживанию «сползания» образовательно-культурного уровня специалистов в рыночную стихию и восполнению дефицита их квалификационного потенциала, необходимых для осуществления прогрессивного переустройства, всё более утрачивает конкурентные преимущества в ряде направлений и теряет потенциал развития.

Так, например, среди крупных строительных фирм мирового рынка отечественных, составляющих конкуренцию, нет. Многие наши строительные проекты и объекты грешат значительными упущениями и просчетами. Цена строительной продукции стремительно растет, а качество отстает от требований рынка [5].

В России немало проектов осуществляют зарубежные фирмы, тогда как мощности отечественного производства используются не в полной мере. Приобретая первый опыт рыночного хозяйствования, наши менеджеры медленно приводят строительство в стадию стабилизации [5].

Следует обратить внимание руководителей разных уровней на то, что менеджеров в строительной сфере трудятся миллионы, а эффективных, развивающих инновационное производство, большой дефицит. Для решения задач значительных масштабов качества и эффективности – производства продукции мирового уровня в строительстве необходимы, прежде всего, новые менеджеры, способные достигать «выкристаллизации» синергетического эффекта в трудовых коллективах и умело его использовать [4].

Эти процессы осуществляются под воздействием ряда объективных сдерживающих факторов. Основные среди них: недостаток инвестиций и изношенность производственных фондов, масштабность проблем научно-технического, законодательно-нормативного, социально-экономического характеров, а также инновационная инертность менеджеров, специалистов и других работников. Их проявления хорошо известны [6,7,8].

Следует отметить, что с целью преодоления этих факторов правительством принимаются меры: растут объемы инвестиций в экономику на образование и другие социальные сферы; улучшается международное взаимодействие и т.д. Вместе с тем радикальных мер к ускорению инновационной модернизации отрасли на разных уровнях управления производством принимается ещё крайне недостаточно, и требуется более эффективное совершенствование этой деятельности.

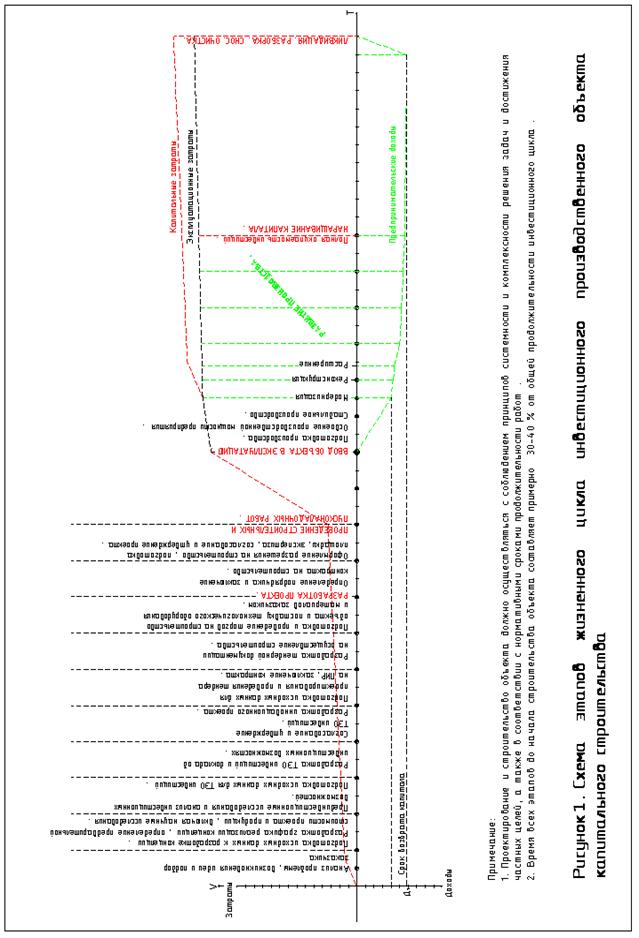

Проводить такую работу следует с учетом всех технологических переделов и инвестиционных циклов, схему этапов которых автор предполагает на рисунке 1.

Совершенствование инновационной модернизации строительного производства следует осуществлять по четырём основным направлениям, которые характеризуются:

· созданием современной производственной базы и обновлением производственных фондов;

· совершенствованием организационно-управленческих систем строительной сферы;

· кардинальным улучшением функционирования систем среднего и специального образования, нацеленных на существенное наращивание культурного и интеллектуального потенциала персонала, способного создавать инновационную продукцию, и повышением качества жизни и труда работников [1,7,8].

Передача функций бывших министерств строительства на уровень региональной власти предопределяла совершенствование управления производством созданием саморазвивающихся строительных организаций (СРО). На деле же нередко это приводило к очередному бюрократическому барьеру развития и подмене термина научно-техническое совершенствование простым обслуживанием рутинных функций инвестиционно-строительной сферы.

Можно сказать, что научно-технических прогресс (НТП) в строительстве сдерживает организационно-управленческую незавершенность системы управления его развитием, а действующая система СРО не имеет потенциала для радикального её совершенствования. Очевидно, что преодоление наших отставаний сопряжено с необходимостью принятия сложных системных мер и волевых действий всех уровней власти.

Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым (на совещании в Ростове-на-Дону 17.08.12 г.) поставлены амбициозные задачи: в ближайший и средне-срочный периоды в экономике долю инновационной продукции повысить на 30 % против имевшегося уровня 2011 г.: производительность труда в течение 6 лет повысить в 1,5–2,0 раза.

Известно, что главным средством интенсификации творческих процессов и формирования инновационного производства в таких масштабах и уровнях является существенное ускорение научно-технического прогресса во всех сферах и отраслях экономики, обеспечивающегося соответствующим ростом квалификационного потенциала персонала. Совершить такой «прорыв» возможно лишь путем значительного улучшения управления персоналом, перевода этой деятельности в каждой организации на новый научно-обоснованный уровень и постоянную основу, создания соответствующей инфраструктуры во внешней среде [7].

Трансформируя подходы к творческой деятельности персонала организаций, следует особое внимание уделять развитию его интеллекта, повышению профессионального и квалификационного уровня, гарантирующего востребованную рынками конкурентоспособность как работников, так и результатов их труда (процессов, технологий, продуктов, системы).

Решение этих проблем связано с решениями федеральной власти об:

· увеличении ресурсного обеспечения процессов модернизации, научных исследований и опытно-конструкторских работ;

· технологическом переоснащении производства;

· сертификации и стандартизации новых продуктов, изделий, технологий, методов;

· создании эффективной инновационной инфраструктуры. При этом важнейшим направлением деятельности руководителей разных уровней должно быть стремление к максимально эффективному использованию так называемых внутренних резервов и всех ресурсов [4,6,7].

Опыт развитых стран мира и отечественного производства позволяет принять к сведению всем его участникам тезис о том, что интеграция науки и производства – неотъемлемый элемент современного инновационного процесса, а персонал – важнейший элемент их осуществления. Они подсказывают основные направления совершенствования деятельности любой организации, избравшей инновационный путь развития, и дают основу для формирования её новой инновационной политики не зависимо от формы собственности, стадии инвестиционного цикла, фазы инновационного развития или ресурсного обеспечения [1,6].

Как известно из теоретических положений, для решения подобных сложных производственных задач рекомендуется разработка соответствующих комплексных программ. В этой связи вытекает необходимость разработки и осуществления с участием государства федеральной и региональных программ инновационной модернизации строительства, которые должны определить генеральные стратегические направления его развития. К разработке и реализации таких программ должны быть привлечены не только министерские и академические силы, но и талантливые и способные менеджеры – лидеры и специалисты предприятий, бизнеса, вузов, чей труд нацелен на активное преодоление инерции научно-технического отставания от достижений лучших отечественных и зарубежных фирм, развитие творческой активности персонала, и чьи волевые усилия способны максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и возможности каждого предприятия и региона. Выполнение таких программ должно содействовать «выкристаллизации» творческого и делового синергетического эффекта как в организационно-управленческих системах предприятий, так и в региональных аспектах [7,8].

Важной составляющей компонентой проводимых мер по инновационному перевооружению строительного производства должны стать вопросы к региональным и федеральным органам власти по укреплению государственно-технологической дисциплины, улучшению информационного обслуживания специалистов, восполнению недостающей части и улучшению имеющейся нормативно-законодательной базы, оздоровлению общественно-нравственных и культурно-воспитательных аспектов деятельности образовательной сферы, средств массовой информации и ведомств, обеспечивающих социально-экономическое развитие общества и каждой семьи [2].

В свою очередь на предприятиях должны быть разработаны и осуществляться комплексные организационно-технические мероприятия, в которых предусматриваются меры по созданию новой инновационной политики, включающей совершенствование организационно-управленческой системы и развитие персонала, ресурсное обеспечение достижения тактических и стратегических целей деятельности и улучшение социально-экономических и производственных условий жизни и труда работников.

Важными принципами формирования нового инновационного подхода совершенствования управления производством и развития персонала должны стать эффективные меры по созданию: постоянно обучающихся организаций, участков, специализирующихся на инновационном производстве; здорового социально-психологического климата в коллективах; бригад (специалистов), работающих на основе личных планов делового и творческого роста (ЛПДР, ЛПТР); условий и возможностей стажировок специалистов на лучших фирмах и т.д. [7,8].

Каждому менеджеру важно осознать необходимость этих изменений, особенно, усиления внимания вопросам развития интеллектуального потенциала персонала и эффективному использованию ресурсов.

Учитывая повышение роли личности в рыночных условиях, важным резервом менеджеров организаций являются меры по совершенствованию методов осуществления управления персоналом как в групповой форме, так и в индивидуальной, которые требуют от них более полного использования ресурсов и создания новых условий труда и стимулов. Из опыта работ современных прогрессивных фирм известно, что приоритетной концепцией управления инновационным характером труда является гуманистическая модель, базирующаяся на повышении качества жизни работников [1,3].

Отечественные строительные фирмы пока не располагают ресурсами для обеспечения реализации данной концепции в полной мере, однако, многие элементы мер воздействия на улучшение условий труда и жизни своих работников должны осуществляться. Среди них, например, могут быть:

· реализация системы постоянного обучения;

· улучшение адресной информации о достижениях НТП и результатах работ лучших фирм;

· повышение делового характера проводимых конкурсов и периодических аттестаций;

· создание специализированных участков, бригад, лабораторий, мастерских (в т.ч. макетных);

· улучшение обмена опытом с передовыми коллективами, новаторами, лидерами инновационного производства;

· усиление внимания межличностным отношениям в коллективе и выяснение необходимости помощи сотрудникам в улучшении условий труда, учебы, быта и т.д.;

· создание наглядной информации о результатах и планах инновационного развития в коллективе и их периодическое обсуждение;

· совершенствование должностных инструкций работников;

· разработка темников о проблемных участках и необходимых усовершенствованиях продуктов труда;

· улучшить работу с резервом кадров;

· зафиксировать порядок принятия, изучения, оценки и реализации научно-технических идей;

· разработать и реализовать стандарт организации о повышении научно-технической и социально-экономической корпоративной культуры;

· установить постоянный контроль за ходом реализации мероприятий и бизнес-планов инновационной модернизации производства [7,8].

Главную роль в формировании инновационного подхода к модернизации экономики, в т.ч. строительного производства, должна играть всё же сфера образования. Как на школьно-дошкольном, так и на высшем уровнях её новая система должна существенно повысить качественные характеристики обучения и воспитания обучающихся в духе бережного отношения к общечеловеческим ценностям, традициям и общей культуре. Она должна обеспечить подготовку специалистов, способных осуществить «технологический прорыв», эффективно влиться в мировой рынок и решать задачи социально-экономического развития отечественной экономики. Главной особенностью такой системы должна стать возможность создания, функционирования и развития новых инновационных форм управления инновационными знаниями во всех структурах, ведомствах, уровнях управления [1,2,6].

Один из их вариантов приводим в таблице 1.

Таблица 1

Балльная

градация инновационной деятельности

профессорско-преподавательского состава кафедры АПГС ИСИ

|

№ п/п |

Виды инновационной деятельности |

Удельный вес вида |

Общий бал деятельности членов кафедры АПГС за период |

|

1. |

Получение научных степеней, званий |

20 |

|

|

2. |

Получение патента на изобретение |

10 |

|

|

3. |

Выпуск учебного пособия с грифом УМО |

7 |

|

|

4. |

Выпуск учебного пособия внутривузовской публикации |

6 |

|

|

5. |

Участие в изобретениях и в научных трудах вуза |

5 |

|

|

6. |

Выполнение хоздоговора (35-45 т.р.) |

6 |

|

|

7. |

Реализация эффективного инновационного проекта |

5 |

|

|

8. |

Публикация в мировой (периодической) печати |

6 |

|

|

9. |

Публикация статьи в журналах, лицензированных ВАК`ом |

4 |

|

|

10. |

Публикация статьи в сборниках ОрелГАУ |

3 |

|

|

11. |

Доклад на конференции, симпозиуме, семинаре |

3 |

|

|

12. |

Разработка комплекта документов УМК по дисциплине |

3 |

|

|

13. |

Участие в выставках НТП |

3 |

|

|

14. |

Разработка темы дисциплины на мультимедиа |

2 |

|

|

15. |

Эффективная работа студенческих кружков |

3 |

|

|

16. |

Работа с аспирантами и магистрами по НИР |

2 |

|

|

17. |

Проведение культурно-спортивных программ |

2 |

|

|

18. |

Получение призов и премий победителей конкурсов, выставок достижений НТП |

5 |

|

|

19. |

Научное руководство диссертационными работами |

5 |

|

|

ИТОГО: 100 |

|||

Рецензенты:

Садков В.Г., д.э.н., профессор, руководитель научной школы ФГБОУ «Госуниверситет УНПК», научный руководитель кафедры «Государственное управление», заслуженный работник высшей школы, лауреат премии Президента РФ в области образования, г. Орел;

Калиничева Е.Ю., д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учёт» экономического факультета ФГБОУ «Орловский государственный аграрный университет», г. Орел.

Библиографическая ссылка

Череповский А.П. ВАЖНЫЕ АРГУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА К МОДЕРНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=20639 (дата обращения: 10.02.2026).