Принципы селекционной оценки деревьев и популяций для целей защитного лесоразведения включают поэтапное сочетание естественного и искусственного отбора, который проводится в старовозрастных сосновых насаждениях региона, неоднократно на протяжении жизни подвергавшихся воздействию неблагоприятных факторов: засух, суховеев, экстремальных морозов, вредителей и болезней.

Цель исследования

Основываясь на вековом опыте создания антропогенных популяций в Нижнем Поволжье, разработать для региона эффективный и достоверный метод селекционной оценки деревьев и насаждений.

Результаты исследования и их обсуждение

Как уже неоднократно отмечалось ранее, создание сосновых насаждений в Нижнем Поволжье вне зоны естественного ареала включило в себя интродукцию потомства различных дикорастущих популяций и создание лесных культур I поколения или искусственных антропогенных популяций.

Успех создания данных культур зависел от выбора материнской популяции, степени соответствия ее фитоценотических особенностей почвенно-климатическим условиям, в которых создавались культуры, полноты представленных генотипов, их способности к адаптивной изменчивости и семенной репродукции и от технологии создания и ухода за культурами, определяющей их сохранность и переход в новое качество антропогенной популяции [2, 3, 4, 6].

Как показано С. Зепаловым [2], в искусственных насаждениях (антропогенных популяциях сосны) естественный отбор проявляется уже в самом начале выращивания сосновых интродуцентов при несоответствии условий выращивания растений их наследственно обусловленным экологическим требованиям. При достижении одним или несколькими факторами внешней среды критического уровня происходит гибель особей, у которых при этом наблюдается нарушение жизненных функций. Как отмечали многие исследователи [1, 2, 3, 5], естественный отбор также приводит не только к качественному изменению (в нашем случае антропогенной популяции), но и к перестройке генотипа составляющих ее особей [3, 5].

Действие естественного отбора идет по направлению удаления из популяции наименее приспособленных особей.

При популяционном подходе к сути адаптивной изменчивости составляющих ее биотипов роль направленности отбора неодинакова. По Н.И. Вавилову [1] действие естественного отбора в природной обстановке поддерживает сохранность генетического состава вида и представляет собой стабилизирующий отбор. Однако при перенесении вида в новые экологические условия, которые по ряду параметров отличаются от условий материнского насаждения, особи, которые не могут к ним приспособиться, элиминируются путем естественного отбора [1].

При селекционном отборе в условиях антропогенных популяций сухой степи Нижнего Поволжья преимущества получают особи, генотип которых обусловливает пиковую норму реакции или уклонение от нормы в сторону основного лимитирующего фактора – устойчивости к засухе. Адаптивными в данных условиях можно назвать только те уклонения, которые способствуют выживанию растений в новых условиях и играют определенную роль в свойствах их потомства от семенной репродукции. При достижении в засушливый год критических значений по влажности почвы и воздуха (суховеи) естественным отбором элиминируются особи, не обладающие устойчивостью к данному уровню значения фактора, но при этом сохраняются особи, малоустойчивые к другим факторам (вредителям, болезням, морозам), временно сохраняющим оптимальные параметры. Эти сохранившиеся особи, участвуя в половом репродукционном процессе, снижают общую устойчивость и генетическую ценность потомства [3, 5, 6].

Эффективность естественного отбора определяется как условиями среды, так и степенью генетической неоднородности растений по «нормам реагирования» на изменение внешних условий. Генетическое разнообразие – основа и база всех селекционных методов естественного и искусственного отбора. При этом работу естественного отбора в антропогенных популяциях можно разделить на несколько этапов. Так, в первые годы выращивания элиминируются особи, не выдерживающие даже средних параметров изменившихся факторов новой среды обитания. В дальнейшем действие естественного отбора проявляется лишь в те годы, когда лимитирующие факторы достигают максимальных или минимальных критических значений, и особи, не способные противостоять им, погибают. Иногда агротехническими методами, в основном уходами за почвой, удается сгладить действие лимитирующих факторов и обеспечить длительный гомеостаз соснового насаждения и окружающей природной среды в сухой степи.

Устранение на ранней стадии существования насаждений малоустойчивых особей естественным способом способствует закреплению в потомстве признаков устойчивости к определенным критическим факторам, а панмиксия в условиях изоляции приводит к дальнейшей дифференциации особей по показателям устойчивости и повышению общей толерантности.

Повышению устойчивости и толерантности семенного потомства растений в антропогенных популяциях способствуют рекомбинации и мутации, часть которых может носить адаптивные признаки и свойства. Естественный отбор, являясь здесь селективным фактором, содействует выявлению и закреплению в последующих поколениях наследственных микроэволюционных изменений, повышающих устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды [3, 5].

Устойчивая антропогенная популяция формируется после смены ряда поколений. Только с этого момента могут вступать в силу элементы стабилизирующей формы естественного отбора.

Рассмотрим основные особенности искусственного отбора при селекционной работе в условиях сухой степи.

Известно, что в зонах экологического оптимума искусственный отбор кандидатов в плюсовые деревья ведется в соответствии с имеющимися инструкциями по фенотипу, в первую очередь по высоте и диаметру [4, 6].

В условиях сухой степи рост также может служить косвенным признаком приспособленности данного генотипа к условиям среды, и отбор по фенотипу способствует в определенной степени отбору адаптированных для данных условий как популяций в целом, так и отдельных генотипов.

Задачи повышения устойчивости и долговечности комплекса защитных насаждений в условиях сухой степи определяют необходимость использования селекционных методов, в частности искусственного отбора.

Искусственный отбор для целей защитного лесоразведения во многом сходен с естественным. Как и при естественном отборе, его действие направлено на сохранение наиболее устойчивых особей для дальнейшей репродукции. Такой отбор способствует проявлению адаптивной изменчивости и служит повышению устойчивости и долговечности антропогенных насаждений. Направление искусственного отбора по признакам устойчивости совпадает с направлением естественного отбора, увеличивая концентрацию особей, устойчивых в новых условиях среды [3].

При искусственном отборе учитываются также такие показатели, как скорость роста, размеры, плодоношение, декоративность особи и др. Направление искусственного отбора по этим признакам может не совпадать с направлением отбора на устойчивость, так как особи, отвечающие этим требованиям, не всегда достаточно устойчивы к действию лимитирующих факторов.

С помощью искусственного отбора регулируют численность особей, необходимых для закрепления в потомстве не только устойчивости, но и других внешних признаков: плодоношения, устойчивости к вредителям и болезням, формы ствола и кроны. Поэтому при выделении в искусственной антропогенной популяции плюсовых деревьев по фенотипу для создания клоновой семенной плантации, пусть даже с достаточно большим количеством клонов (от 20 до 50 генотипов), значительно обедняется генофонд, адаптивные возможности будущих насаждений снижаются. В этом случае отбор необходимо вести в старовозрастных сосновых насаждениях в течение довольно длительного времени, почти предельного для данных условий возраста, неоднократно на протяжении жизни подвергшихся действию факторов естественного отбора на устойчивость. Однако и это не обеспечивает необходимой для условий сухой степи гетерогенности селекционного материала будущих насаждений.

На основании проведенных исследований и анализа литературных источников [1, 3, 5, 6] предлагаем следующую комбинированную схему селекционного процесса для сосны обыкновенной в условиях сухой степи Нижнего Поволжья.

Необходим отбор семян с лучших по фенотипу особей в насаждении, в течение длительного (50–70 лет) времени подвергавшихся воздействию естественного отбора. Как пример естественного отбора в старовозрастном сосновом насаждении Нижневолжской станции ВНИАЛМИ 1903 года посадки на погребенной каштановой почве даже без рубок ухода, за счет естественного отбора, в возрасте 60 лет сохранилось всего 50% от первоначального количества деревьев, остальные биотипы элиминировались под воздействием неблагоприятных факторов.

Затем происходит создание испытательных культур плантационного типа, в которых осуществляется закрепление адаптивных реакций и происшедших генетических изменений. После 20-летнего действия на эти культуры факторов естественного отбора проводятся сбор семян с возможно большего числа лучших особей, испытание потомств и, параллельно, закладка семенных плантаций с повышенной и наследственно закрепленной искусственным и естественным отбором устойчивостью.

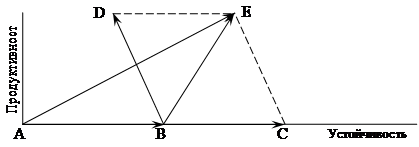

На рисунке 1 показаны оптимальные сочетания искусственного и

естественного отбора, вектор ![]() определяется

вектором двух составляющих, отбором по признакам биологической устойчивости;

вектор

определяется

вектором двух составляющих, отбором по признакам биологической устойчивости;

вектор ![]() — по признакам продуктивности,

успешности роста

— по признакам продуктивности,

успешности роста ![]() . Величина (или длина)

вектора означает степень эффективности отбора. Для вектора устойчивости как

качественного признака она может означать отношение числа сохранившихся через

20, 30, 50, 70 и так далее лет к общему числу высаженных растений, для вектора

продуктивности - это отношение количественных характеристик, выделяемых по

успешности роста части культур (показатели лучших частей популяции), к

показателю продуктивности всей популяции.

. Величина (или длина)

вектора означает степень эффективности отбора. Для вектора устойчивости как

качественного признака она может означать отношение числа сохранившихся через

20, 30, 50, 70 и так далее лет к общему числу высаженных растений, для вектора

продуктивности - это отношение количественных характеристик, выделяемых по

успешности роста части культур (показатели лучших частей популяции), к

показателю продуктивности всей популяции.

Рис. 1. Векторы направления эффективности отбора

![]() – естественный отбор

на устойчивость;

– естественный отбор

на устойчивость; ![]() – искусственный отбор

на устойчивость;

– искусственный отбор

на устойчивость;

![]() – продуктивность;

– продуктивность; ![]() – суммарный;

– суммарный; ![]() –

вектор взаимодействия естественного отбора.

–

вектор взаимодействия естественного отбора.

Суммарное действие искусственного и естественного отбора на

устойчивость и искусственного — на успешность роста и продуктивность определяет

эффективность селекции при адаптации и введении сосны в защитные насаждения

сухой степи – вектор ![]() .

.

Действие естественного отбора всецело определяется взаимоотношениями абиотических условий и биотических факторов конкретной среды обитания, искусственный отбор – это направленное формирование устойчивых и продуктивных антропогенных популяций.

Заключение

При селекционной работе проводится сочетание двух направлений отбора в географических культурах, являющихся генетическим банком для селекционной работы. После прохождения первичной адаптации в течение 20–40 лет особи, неустойчивые к действию основного лимитирующего фактора – засухе, элиминируются, и можно проводить отбор по генотипу для искусственной селекции на продуктивность и качественные показатели.

Таким образом, при селекционной работе с сосной в зоне сухой

степи основным направлением является использование результатов естественного

отбора для создания в последующем устойчивых биогеоценозов с достаточно большим

генетическим разнообразием. Только на втором этапе здесь возможна клоновая

селекция для отбора по качественным показателям. Но, как считает ряд

исследователей [3, 4, 6], эффективность индивидуального отбора в регионе по

фенотипу и коэффициент наследуемости ![]() у сосны

обыкновенной значительно ниже по сравнению с другими породами, однако с

увеличением возраста материнского дерева эффективность отбора увеличивается.

у сосны

обыкновенной значительно ниже по сравнению с другими породами, однако с

увеличением возраста материнского дерева эффективность отбора увеличивается.

Васильев Ю.И., д.с.-х.н., профессор, главный научный сотрудник Всероссийского НИИ агролесомелиорации Российской академии наук, г. Волгоград;

Рулев А.С., д.с.-х.н., заместитель директора по науке Всероссийского НИИ агролесомелиорации Российской академии наук, г. Волгоград.

Библиографическая ссылка

Иозус А.П., Морозова Е.В. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ В СУХОЙ СТЕПИ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=20571 (дата обращения: 10.02.2026).