В процессе модернизации российской системы образования, при разработке различных типов и моделей образовательных учреждений,сегодня все большую популярность приобретает пансионный тип обучения детей и подростков. Иначе говоря, сегодня происходит возрождение пансионного образования. Наиболее ярко и широко образовательные учреждения пансионного типа представленыМинистерством обороны РФ, к ним относятся: президентские кадетские, суворовские военные, Нахимовское военно-морское, Московское военно-музыкальное училища и кадетские корпуса. Достоинством пансионных образовательных учреждений является систематический контроль детей со стороны взрослых, непосредственно участвующих в их школьной жизни, отсутствие риска попасть под влияние плохой компании, что очень актуально в современных реалиях жизни. Практически каждое пансионное образовательное учреждение отличается только ему присущими особенностями: патриотическое воспитание, углубленное изучение каких-либо школьных предметов, спортивный уклон и т.д.[1]. Данные преимущества пансионного образования актуализируют потребность в учреждениях такого типа, что подтверждается увеличением количества школ-пансионов как в государственной, так и негосударственной сфере образования. Так, в период с 2010 по 2014 г. только довузовских образовательных учреждений пансионного типа в Министерстве обороны РФ увеличилось на 32%, и планируется дальнейшее увеличение их количества.

Но, как показывает практика, пансионное учебное заведение как особый тип образовательной организации имеет не только плюсы, но и факторы риска. В частности, сама образовательная среда, представленная в виде совокупности условий, обеспечивающих качество воспитания учащихся, является, в первую очередь, источником множества стрессогенных факторов, с которыми сталкиваются поступившие дети. И если учесть тот факт, что основной контингент обучаемых учреждений пансионного типа это дети 10-11 лет, закончившие четвертый класс, то воздействие стрессогенных факторов приобретает свою особую значимость. Стрессогенными факторамидля подростков могут стать:

- условия пансионного учебного заведения (проживание на территории учебного заведения);

- отсутствие личностного пространства;

- нахождение под постоянным контролем;

- изолированность от близких и родных людей и отсутствие материнской ласки и др.

К этому следует добавить возрастные и внутриличностные особенности воспитанников, которые также могут быть источником факторов риска для психоэмоционального развития. Среди внутриличностных особенностей ведущее место занимают особенности коммуникативной, эмоционально-волевой и интеллектуальной сфер, которые оказывают влияние на формирование и проявление тревожности, учебной мотивации, самооценки и т.д.

Среди факторов риска, связанных с возрастом, по мнению И.А. Зимней, можно выделить следующее: потребность в самоутверждении в среде сверстников; стремление обзавестись верным другом; стремление избежать изоляции как в классе, так и в образовательном учреждении; повышенный интерес к вопросу о «соотношении сил» в классе; отсутствие адаптации к неудачам; ярко выраженная эмоциональность; требовательность к соответствию слова делу; повышенная утомляемость и агрессивность и др. [3].

Перечисленные особенности в совокупности с образовательной средой пансионного учебного заведения, которая является стрессогенной в силу своей специфики, оказывают наиболее сильное негативное воздействие на воспитанников в период их адаптации к новым условиям жизнедеятельности.

В связи с этим правомерно обратиться к исследованию О.А. Круглова, в котором он отмечает, что систематическое негативное воздействие стрессогенных факторов вызывает психическое травмирование личности, нарастание личностной дисгармонии и может привести к дезадаптации и даже спровоцировать патологическое состояние центральной нервной системы [4]. Несмотря на сложность рассматриваемой проблемы, обусловленную стрессогенностью образовательной среды, необходимо ставить и решать задачи, связанные с духовным и социально-психологическим развитием каждого воспитанника, его всесторонним образованием и воспитаниемтаких качеств, как социальная активность, патриотизм, готовность к трудовой деятельностина военном и гражданском поприще.

Аэто делает необходимым поиск условий, способов, методов минимизации фактов риска для обучаемых, повышения их стрессоустойчивости, т.к. именно стрессоустойчивость охраняет личность от дезинтеграции и личностных расстройств, создает основу внутренней гармонии, полноценного психического здоровья, высокой работоспособности.

С целью решения данной проблемы мы в качестве наиболее значимых выделили следующие условия формирования стрессоустойчивости у воспитанников к специфике образовательной среды учреждений пансионного типа: организационно-деятельностные, педагогические и психологические.

В рамках реализации организационно-деятельностных условий был проведен ряд исследований, направленных на выявление стрессоустойчивости воспитанников. В частности, была разработана анкета определения наиболее значимых стрессогенных факторов в образовательном процессе пансионного учреждения. Воспитанникам предлагалось выделить и отметить для себя наиболее стрессогенные факторы (перечислены ниже) в первые месяцы пребывания в образовательном учреждении пансионного типа. По результатам анкетирования воспитанников (в качестве респондентов выступили 207 воспитанников) были получены следующие результаты.

Отсутствие родных, близких (82%), желание вернуться домой (73%), закрытость (невозможность выйти из училища свободно) учебного заведения (63%), отсутствие среди одноклассников девочек (60%), чувство ответственности за класс (60%), подчинение правилам (53%), нахождение под постоянным контролем (53%), необходимость подчинять свои интересы под интересы класса (52%), сложности в общении, своя собственная застенчивость или наоборот смелость, активность (50%), сложные уроки, задания (49%), непривычное расписание (49%), необходимость уступать в пользу других (48%), необходимость соблюдать режим дня, все делать строго по времени (47%), сложность контролировать свои эмоции, когда нет возможности выплакаться, нельзя драться и т.д. (46%), множество кабинетов (44%), переоценка своих сил при поступлении в училище (44%), единообразие в одежде, форма (41%), разнообразие педагогического состава (40%), сильное волнение, тревога, страх (40%), отсутствие своего личного пространства, своей личной комнаты (38%), сложности в общении с педагогами (31%), слабое желание обучаться в СПКУ (19%).

Полученные результаты показали, что специфика образовательной среды пансионного учебного заведения действительно является стрессогенной для воспитанников, особенно на этапе их адаптации к новым условиям жизнедеятельности. Все факторы риска можно распределить в несколько групп: индивидуально-личностные, межличностные, межгрупповые и дисциплинарные факторы, а также факторы социальной среды.

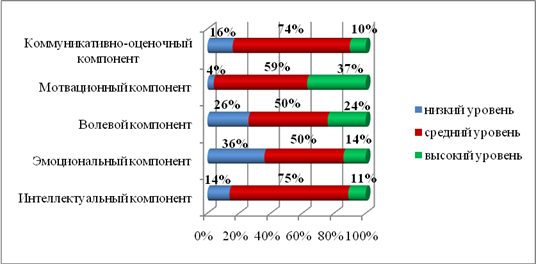

Исходя из специфики образовательной среды пансионного учебного заведения,мы выделили основные компоненты стрессоустойчивости у воспитанников: интеллектуальный, эмоциональный, волевой, мотивационный и коммуникативно-оценочный, которые могут иметь трехуровневое измерение: низкий, средний и высокий и конкретные содержательные характеристики.

В качестве возможных механизмов формирования стрессоустойчивости у воспитанников к стрессогенным факторам образовательной среды пансионного учебного заведения мы рассматриваем следующие.

1. Компенсаторный, психологический механизм превращения внешних требований во внутренние требования личности к самой себе. Этот механизм обеспечивает психологическую стрессоустойчивость личности, ее сознания в усвоении нравственного опыта общества, моральных норм и формировании собственной моральности. Объективную основу для этого представляет включение воспитанника в моральную деятельность.

2. Адаптационный механизм, который связан с выработкой новых навыков, привычек, качеств, что приводит в соответствие организм, личность со средой. Регуляторами адаптации воспитанника выступают мотивы, мышление, воля, способности, знания, опыт. В процессе адаптации не столько приобретаются новые свойства, качества, сколько перестраиваются уже имеющиеся, а сохранение эффективности деятельности происходит главным образом благодаря готовности, привыканию к новым условиям и их освоению. Адаптация выражается не только в приспособлении организма к новым условиям, но главным образом в выработке фиксированных способов поведения, позволяющих справляться с трудностями.

При реализации педагогических условий с целью выявления индивидуально-личностных особенностей стрессоустойчивости у воспитанников к воздействию стрессогенных факторов и установления особенностей межличностных дисциплинарных процессов в классных коллективах пансионного учебного заведения был подобран и систематизирован в циклограмму следующий диагностический инструментарий[5].

Для изучения критериальных показателей компонентов стрессоустойчивости у воспитанников были использованы следующие методики:многофакторное исследование личности Р.Кеттела (105) (16PF – опросник), исследование уровня воспитанности Н.П. Капустина, М.И.Шиловой, опросник Басса-Дарки, методика «Диагностика структуры учебной мотивации школьника» М.В. Матюхиной, диагностика личностной креативности (Е.Е.Туник), методика «САН» Н.А. Лаврентьевой, методика А.Ф. Фидпера «Оценка психологической атмосферы в коллективе», тест школьной тревожности Филлипса, методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда(в адаптации Снегирева), методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений «Социометрия» Дж. Морено.

Анализ полученных результатов позволил выявить не только общий уровень сформированностистрессоустойчивости у воспитанников пансионного учебного заведения, но и охарактеризовать системообразующее составляющие её структурных компонентов. Полученные результаты и выделенные в ходе констатирующего исследования компоненты и уровни стрессоустойчивости воспитанниковпозволили определить 3 уровня компонентовстрессоустойчивости (рис. 1).

Рис.1. Уровни компонентов стрессоустойчивости увоспитанников

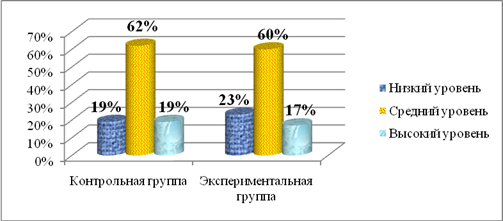

По результатам констатирующего исследования, на основании выделенных критериев, воспитанники экспериментальной и контрольной групп были распределены по уровням выраженностистрессоустойчивости (рис.2).

Рис.2. Распределение воспитанников по уровням выраженности стрессоустойчивости на этапеконстатирующего исследования

Комплексное исследование компонентов стрессоустойчивости у воспитанников образовательных учреждений пансионного типа на констатирующем этапе исследования позволило выявить доминирование среднего уровня сформированности стрессоустойчивости.

Для последующего решения поставленной задачи нами была выделена группа воспитанников с низким уровнем сформированности стрессоустойчивости (группа повышенного психолого-педагогического внимания). Для этой группы воспитанников были разработаны образовательные коррекционно-развивающие программы, направленные на формирование коммуникативных навыков, развитие когнитивных процессов и коррекцию эмоционально-волевых процессов.В рамках программы были разработаны семинары-практикумы для педагогических работников. Цель практических занятий - коррекцияособенностей взаимодействия педагогов с воспитанникамии оптимизация организации учебно-воспитательной работы в учреждениях пансионного типа.

В контексте реализации совокупности психологических условий осуществлялись следующие мероприятия: как групповые, так и индивидуальные консультации, тренинги, имитационные и ролевые игры, разминки, дискуссии, игры – активаторы и пр., которые были разработаны в рамках программы формирования стрессоустойчивости у воспитанников образовательных учреждений пансионного типа.

Программа была реализована поэтапно: адаптационный, формирующий и заключительный этапы.

Целью программы являлось формирование стрессоустойчивости через обеспечение продуктивных изменений в интеллектуальных, эмоциональных, волевых, мотивационных и коммуникативно-оценочных структурах личности воспитанников, обуславливающих позитивное развитиеличностных ресурсов воспитанников в интеллектуальной,коммуникативной и эмоционально-волевой сферах.

Деятельность специалистов, осуществляющих реализацию цели и задач разработанной программы, основывалась на личностноориентированном и системном подходах, а также с учетом таких принципов, как научная обоснованность, реалистичность, активный характер, гибкость и адаптивность.

Все занятия, включенные в программу, имели свою структуру и были представлены в виде трехблоков:

- организационный, включающий в себя диагностику, активизацию и формирование настроя группы на продуктивное взаимодействие во время занятий, эмоциональное подключение;

- практический –направлен на актуализацию и развитие имеющихся конструктивных навыков поведения и приобретение личностно-значимого нового опыта в межличностных отношениях, групповом общении, расширение информационно-речевого поля;

- заключительный - включал в себя анализ, обобщение и диагностику.

Основой групповых коррекционно-развивающих занятийстали традиционные принципы работы с тренинговой группой: диалогизация взаимодействия, постоянная обратная связь, самодиагностика, оптимизация развития, гармонизация интеллектуальной и эмоциональной сфер, добровольное участие, постоянный состав группы, изолированность и свободное пространство и т.д.

В ходе индивидуальных коррекционно-развивающих занятий использовались теоретические концепции гештальт-психологии и транзактного анализа.

В разных блоках программыпсихолого-педагогического сопровождения были реализованы авторские подпрограммы: «Учимся общаться. Развитие навыков общения», «Мои чувства и эмоции», «Учусь быть внимательным», «Развиваем мышление», «Развиваем моторику», «Учимся запоминать», «Давайте поиграем», сценарий занятия с использованием психотерапевтических методов и приемов «Волшебный горшочек»; семинаров-практикумов «Основные проблемы, возникающие в период адаптации к условиям обучения в пансионном учебном заведении», «Гендерный подход в обучении и воспитании»; методические рекомендации педагогическим работникам (преподавателям, воспитателям, классным руководителям), законным представителям воспитанников по возрастным, гендерным особенностям, особенностям взаимодействия и построения учебной и воспитательной деятельности с учетом возрастных и гендерных особенностей воспитанников в условиях пансионного учебного заведения.

В процессе реализации программы использовалась широкая совокупность методов: мини-тренинг, имитационные и ролевые игры, разминки, диагностические методы, дискуссии, игры–активаторы, семинары-практикумы, арт-терапия, сказкотерапия. Акцент был сделан на созданиепсихологическогоклимата, который обеспечивал воспитанникам возможность успешно функционировать и развиваться в образовательной среде пансионного учебного заведения.

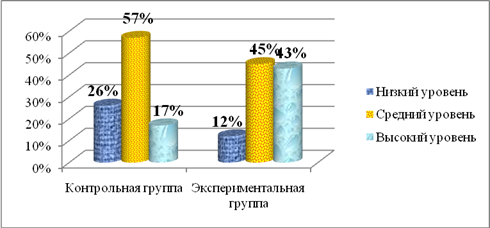

Созданные в образовательном учреждении пансионного типа организационно-деятельностные, педагогические и психологические условия позволили добиться существенных положительных изменений в личностном развитии воспитанников. Так, если на констатирующем этапе уровень выраженностистрессоустойчивости у воспитанников в контрольной группе был выше, чем в экспериментальной группе на 2%, то после проведенных занятий уровень выраженностистрессоустойчивости у испытуемых в экспериментальной группе повысился в сравнении сконтрольной группой на 26% (рис. 2, 3, табл. 1).

Рис.3. Распределение воспитанников по уровням выраженности стрессоустойчивости на этапе формирующего исследования

Таблица 1

Сравнительный анализ уровней выраженности стрессоустойчивости воспитанников

|

Уровни выраженности стрессоустойчивости у воспитанников |

Экспериментальная группа |

Контрольная группа |

||

|

До эксперимента |

После эксперимента |

До эксперимента |

После эксперимента |

|

|

Низкий |

23% |

12% |

19% |

26% |

|

Средний |

60% |

45% |

62% |

57% |

|

Высокий |

17% |

43% |

19% |

17% |

Как видно, наблюдается позитивная динамика по исследуемым параметрампри переходе от начального среза к контрольному замеру. В этом смысле статистическая гипотеза состояла в том, что существуют значимые различия в измеренных значениях признака между первым и вторым замером.

Для доказательства этой гипотезы мы применили Т-критерий Вилкоксона (использована программа SPSS, v 22.0), который предназначен для выявления различий между начальным и контрольным срезами. Результаты анализа приведены в таблице 2. Полученные данные показывают, что незначительные изменения произошли лишь по нескольким параметрам: «М» практичность – развитое воображение, «С», «познавательные мотивы», «мотивы саморазвития», «позиция школьника», «мотив достижения», «внешние мотивы», Q2. По всем остальным параметрам произошли существенные изменения при переходе от начального среза к контрольному. Из 56 факторов в процентном отношенииэто выглядит следующим образом: 86% - значимые изменения; 13% - незначимыми изменения.

Таблица 2

Результаты статистического анализа, Т-критерий Вилкоксона

(использована программа SPSS, v 22.0)

|

№ п/п |

Параметр / Статистика |

Значение показателя |

Уровень значимости |

|

1. |

Любознательность |

-7.449 |

.000 |

|

2. |

Воображение |

-4.607 |

.000 |

|

3. |

Сложность |

-8.090 |

.000 |

|

4. |

Склонность к риску |

-8.086 |

.000 |

|

5. |

«В» интеллект |

-7.354 |

.000 |

|

6. |

«М» практичность – развитое воображение |

-1.465 |

.143 |

|

7. |

«Q1» консерватизм – радикализм |

-3.084 |

.002 |

|

8. |

Академическая успеваемость |

-8.106 |

.000 |

|

9. |

«MD»адекватность |

-3.989 |

.000 |

|

10. |

«С» эмоциональная устойчивость |

-1.739 |

.082 |

|

11. |

«I» жестокость – чувствительность |

-5.708 |

.000 |

|

12. |

«Q4»расслабленность – напряженность |

-3.108 |

.002 |

|

13. |

Физическая агрессия, косвенная агрессия |

-4.174 |

.000 |

|

14. |

Раздражение |

-4.738 |

.000 |

|

15. |

Негативизм |

-4.789 |

.000 |

|

16. |

Обида |

-6.049 |

.000 |

|

17. |

Подозрительность |

-5.360 |

.000 |

|

18. |

Вербальная агрессия |

-1.651 |

.099 |

|

19. |

Общая школьная тревожность |

-6.120 |

.000 |

|

20. |

Переживание социального стресса |

-7.288 |

.000 |

|

21. |

Фрустрация потребности в достижении успеха |

-7.642 |

.000 |

|

22. |

Страх самовыражения |

-3.808 |

.000 |

|

23. |

Страх ситуации проверки знаний |

-2.817 |

.005 |

|

24. |

Страх несоответствия ожиданиям окружающих |

-5.012 |

.000 |

|

25. |

Низкая физиологическая сопротивляемость |

-4.271 |

.000 |

|

26. |

Проблемы и страхи в отношениях с учителями |

-6.773 |

.000 |

|

27. |

Простота и скромность |

-5.657 |

.000 |

|

28. |

«О» уверенность в себе – тревожность |

-2.535 |

.011 |

|

29. |

«Q3» низкий самоконтроль – высокий самоконтроль |

-4.911 |

.000 |

|

30. |

«F» сдержанность – экспрессивность |

-6.764 |

.000 |

|

31. |

Самочувствие |

-6.485 |

.000 |

|

32. |

Активность |

-8.364 |

.000 |

|

33. |

Настроение |

-5.783 |

.000 |

|

34. |

Отношение к знанию |

-7.542 |

.000 |

|

35. |

Отношение к труду |

-6.395 |

.000 |

|

36. |

Долг и ответственность |

-7.633 |

.000 |

|

37. |

Дисциплинированность |

-6.428 |

.000 |

|

38. |

Честность и правдивость |

-7.839 |

.000 |

|

39. |

Бережливость |

-7.229 |

.000 |

|

40. |

Познавательные мотивы |

-.744 |

.457 |

|

41. |

Коммуникативные мотивы |

-6.261 |

.000 |

|

42. |

Эмоциональные мотивы |

-7.659 |

.000 |

|

43. |

Мотивы саморазвития |

-1.715 |

.086 |

|

44. |

Позиция школьника |

-1.218 |

.223 |

|

45. |

Мотив достижения |

-1.467 |

.142 |

|

46. |

Внешние мотивы |

-.975 |

.330 |

|

47. |

«G» подверженность чувствам – высокая нормативность поведения |

-7.406 |

.000 |

|

48. |

«N» прямолинейность – дипломатичность |

-8.114 |

.000 |

|

49. |

«A» открытость - замкнутость |

-2.790 |

.005 |

|

50. |

«H» робость – смелость |

-5.506 |

.000 |

|

51. |

«L» доверчивость – подозрительность |

-6.846 |

.000 |

|

52. |

«E» степень доминирования - подчиненности |

-6.951 |

.000 |

|

53. |

«Q2» конформизм – нонконформизм |

-.813 |

.416 |

|

54. |

Коллективизм и товарищество |

-7.148 |

.000 |

|

55. |

Доброта и отзывчивость |

-6.117 |

.000 |

|

56. |

Адаптация |

-6.095 |

.000 |

Наблюдаемые позитивные изменения в параметрах стрессоустойчивости правомерно связать сэкспериментальным воздействием. И это позволяет утверждать, что выдвинутая гипотеза исследования о возможности формированиястрессоустойчивости у воспитанников образовательных учреждений пансионного типа под воздействием специально созданных условий нашла свое практическое подтверждение.

Полученные результаты и выводы позволяют наметить следующие направления дальнейших исследований по рассматриваемой проблеме: детальный анализ факторов, обуславливающих уровень выраженности стрессоустойчивости у воспитанников образовательных учреждений пансионного типа; работа по повышению эффективности авторской программы; разработка рекомендаций по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения воспитанников в условиях пансионного учебного заведения в контексте повышениястрессоустойчивости у воспитанников кспецифике образовательной среды.

Рецензенты:Соловьёва О.В., д.псх.н., профессор ФГАОУ ВПО «СКФУ»; г. Ставрополь;

Плугина М.И., д.псх.н., профессор кафедры педагогики, психологии и специальных дисциплин ГБОУ ВПО «СтГМУ»; г. Ставрополь.

Библиографическая ссылка

Гревцева О.В. ФОРМИРОВАНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У ВОСПИТАННИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПАНСИОННОГО ТИПА // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=20555 (дата обращения: 10.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.122-20555