В настоящее время в медицине применяются диагностические тесты, основанные на измерении биофизических характеристик акупунктурных точек. Так, выявление частотно-резонансных откликов на эталонные спектральные тесты по изменению электропроводности микрозон кожного покрова составляет основу вегетативно-резонансного теста, который целесообразно использовать для раннего выявления функциональных нарушений в режиме экпресс-диагностического обследования [3]. Обосновывается возможность практического применения термопунктурного мониторинга функционального состояния больных с синдромом слабости синусового узла [2]. Разработан и внедрен в практику метод аурикулярной диагностики «БИОРЕПЕР», основанный на представлениях о биоэлектромагнитном гомеостазе, позволяющий диагностировать ранние доклинические стадии функциональных нарушений [1]. На основе традиционных подходов в акупунктуре разрабатываются устройства и компьютерные программы для электродермального скрининга [6]. Разрабатываются принципиально новые методы детекции акупунктурных точек, сочетающие измерение импеданса и фильтрацию фазной поличастотной составляющей биоэлектрического потенциала акупунктурной точки [7]. Вышеперечисленное свидетельствует о том, что в акупунктурной диагностике продолжается поиск новых подходов к определению возможностей данного вида диагностики в определении особенностей функционального состояния организма человека. Таким образом, целью нашего исследования явилось определение динамики электрического потенциала акупунктурных точек у ортопедо-травматологических больных, здоровых нетренерующихся юношей и спортсменов при гипотермической пробе.

Материал и методы

Обследовано 10 больных в возрасте о 17 до 30 лет с односторонним посттравматическим укорочением нижней конечности слева на 3–4 см. По времени обследование соответствовало периоду фиксации (первые 2 недели) после ликвидации укорочения. Для сравнения исследовали 30 практически здоровых юношей в возрасте от 18 до 23 лет, из них 15 спортсменов высокой квалификации (не ниже первого разряда) и 15 человек, не занимающихся спортом. Для исследования были выбраны 6 биологически активных точек (БАТ): LI4, LI1, PC9, TE1, HT9, SI1 расположенные на пальцах рук справа и слева [5]. Биоэлектрический потенциал измеряли посредством мультиметра ВМ 518 с погрешностью измерения + 5 % от полного отклонения в пределах 300 мкВ-1 мВ и +2,5 % от полного отклонения в пределах 3 мВ-300 В и неполяризующихся хлорсеребряных электродов до и после гипотермического воздействия. Гипотермическое воздействие осуществляли следующим образом: в состоянии покоя испытуемым к внутренней поверхности левого плеча прикладывали колбу с водой (t=0 град. С) в течение 1 минуты. Электрический потенциал в акупунктурных точках регистрировали до и после гипотермии. Вычисляли среднюю, стандартное отклонение и ошибку средней. Статистическую обработку фактических данных проводили посредством парных и непарных критериев: непараметрического критерия Вилкоксона и параметрического t-критерия Стьюдента [4]. Для определения нормальности распределения характеристик в выборках использовали критерий Шапиро – Уилка. При сравнении двух выборок нулевую гипотезу отвергали при уровне значимости критерия р≤0,05. Использовали возможности программного обеспечения Microsoft Office Excell 2007 и программы AtteStat, версия 13.1.

Результаты и их обсуждение

Анализ показал, что до гипотермии величина электрического потенциала БАТ у здоровых испытуемых не имеет статистически достоверных отличий (t-критерий Стьюдента). Кроме того, у здоровых величина потенциала БАТ характеризовалась симметричностью справа и слева (таб.1). В отличие от этого, потенциал БАТ у больных был резко асимметричен, причем на стороне удлинения регистрировалось снижение, а на контрлатеральной – увеличение. В сравнении с потенциалом БАТ спортсменов и нетренирующихся данные, зарегистрированные у больных, имели статистически достоверное отличие слева (сторона соответствующая удлиненной конечности) (таб. 1).

После локальной гипотермии потенциал БАТ у спортсменов увеличился практически по всем пунктам, а у здоровых нетренирующихся имел разнонаправленные изменения (таб. 2). У больных в отдельных локусах также отмечалось увеличение потенциала БАТ, превышающее по значению таковое у спортсменов (таб. 2). На стороне удлинения также регистрировалось увеличение, но меньшее по величине, чем в группе спортсменов.

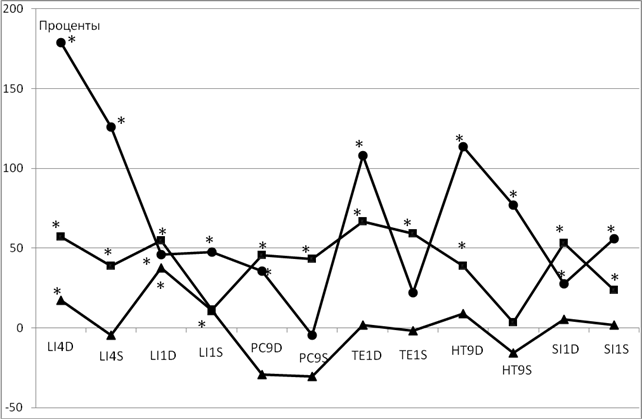

На наш взгляд, активное смещение электрического потенциала БАТ в сторону увеличения у высококвалифицированных спортсменов под влиянием термического фактора свидетельствует о высокой готовности вегетативной нервной системы к обеспечению возрастающих энергообменных потребностей в условиях внешнего возмущения и угрозы нарушения системного гомеостаза (рис. 1). Напротив, отсутствие подобной динамики потенциала в выборке нетренирующихся лиц отражает низкий уровень функциональной готовности организма к возмущающим воздействиям внешней среды и значительную инертность вегетативной нервной системы в отношении ликвидации последствий нарушения гомеостаза (рис. 1).

Таблица 1

Величина электрического потенциала БАТ в состоянии покоя (мВ)

(M+m, где M – средняя, m – ошибка средней)

|

Группа |

n |

LI4 |

LI1 |

PC9 |

TE1 |

HT9 |

SI1 |

||||||

|

D |

S |

D |

S |

D |

S |

D |

S |

D |

S |

D |

S |

||

|

Больные |

10 |

1,2+ 0,3 |

0,3+ 0,1 |

1,2+ 0,2 |

0,5+ 0,1 |

0,9+ 0,2 |

0,5+ 0,3 |

1,2+ 0,4 |

0,4+ 0,1 |

1,1+ 0,2 |

0,4+ 0,1 |

1,0+ 0,2 |

0,5 + 0,1 |

|

Спортсмены |

15 |

0,9+ 0,1 |

1,0+ 0,2 |

0,8+ 0,1 |

0,9+ 0,1 |

1,0+ 0,1 |

1,0+ 0,1 |

0,7+ 0,1 |

0,8+ 0,1 |

0,8+ 0,1 |

0,8+ 0,1 |

0,8+ 0,1 |

0,9 + 0,1 |

|

Нетренирующиеся |

15 |

0,8+ 0,1 |

0,9+ 0,1 |

0,6+ 0,1 |

0,7+ 0,1 |

1,1+ 0,1 |

1,2+ 0,1 |

0,7+ 0,1 |

0,7+ 0,1 |

0,7+ 0,1 |

0,8+ 0,1 |

0,7+ 0,1 |

0,8 + 0,1 |

Примечание: жирным шрифтом выделены статистически достоверные различия справа и слева, p< 0,05.

Таблица 2

Величина электрического потенциала БАТ после локальной гипотермии (мВ)

(M+m, где M – средняя, m – ошибка средней)

|

Группа |

n |

LI4 |

LI1 |

PC9 |

TE1 |

HT9 |

SI1 |

||||||

|

D |

S |

D |

S |

D |

S |

D |

S |

D |

S |

D |

S |

||

|

Больные |

10 |

3,4+ 0,9 |

0,8+ 0,3 |

1,8+ 0,4 |

0,7+ 0,2 |

1,3+ 0,2 |

0,5+ 0,1 |

2,6+ 1,1 |

0,5+ 0,2 |

2,3+ 0,7 |

0,7+ 0,4 |

1,3+ 0,5 |

0,7+ 0,4 |

|

Спортсмены |

15 |

1,5+ 0,1 |

1,4+ 1,2 |

1,3+ 0,1 |

1,0+ 0,1 |

1,5+ 0,1 |

1,4+ 0,1 |

1,2+ 0,1 |

1,2+ 0,1 |

1,1+ 0,1 |

0,9+ 0,1 |

1,3+ 0,1 |

1,1+ 0,1 |

|

Нетренирующиеся |

15 |

0,9+ 0,1 |

0,8+ 0,1 |

0,9+ 0,1 |

0,7+ 0,1 |

0,8+ 0,1 |

0,9+ 0,1 |

0,7+ 0,1 |

0,7+ 0,1 |

0,8+ 0,1 |

0,6+ 0,1 |

0,8+ 0,1 |

0,8+ 0,1 |

Примечание: жирным шрифтом выделены статистически достоверные различия справа и слева, p< 0,05.

![]() У больных сравнительно высокий потенциал БАТ в покое свидетельствует о выраженном напряжении гомеостатических механизмов, вследствие ортопедического вмешательства. При этом асимметричность потенциала отражает степень функционального напряжения гомеостатических механизмов, включая в первую очередь трофотропную функцию вегетативной нервной системы. Локальная гипотермия вызывает дополнительное напряжение гомеостатических механизмов, что выражается в виде прироста величины потенциала БАТ. При этом асимметричность прироста свидетельствует о пограничном состоянии системного гомеостаза организма (рис.1).

У больных сравнительно высокий потенциал БАТ в покое свидетельствует о выраженном напряжении гомеостатических механизмов, вследствие ортопедического вмешательства. При этом асимметричность потенциала отражает степень функционального напряжения гомеостатических механизмов, включая в первую очередь трофотропную функцию вегетативной нервной системы. Локальная гипотермия вызывает дополнительное напряжение гомеостатических механизмов, что выражается в виде прироста величины потенциала БАТ. При этом асимметричность прироста свидетельствует о пограничном состоянии системного гомеостаза организма (рис.1).

Рис. 1. Средняя прироста в процентах электрического потенциала в БАТ после локальной гипотермии у спортсменов (n=15) – кривая с прямоугольным маркером, нетренирующихся юношей (n=15) – кривая с треугольным маркером и ортопедо-травматологических больных (n=10) – кривая с круглым маркером (звездочками обозначены статистически достоверные различия с величиной потенциала до гипотермии, р<0,05; на оси ординат – проценты, на оси абсцисс – обозначения БАТ по международной классификации, D- справа, S – слева).

Заключение

Таким образом, активное смещение электрического потенциала БАТ в сторону увеличения у высококвалифицированных спортсменов под влиянием термического фактора свидетельствует о высокой готовности вегетативной нервной системы к обеспечению возрастающих энергообменных потребностей в условиях внешнего возмущения и угрозы нарушения системного гомеостаза. У нетренирующихся лиц выявленная динамика отражает низкий уровень функциональной готовности организма к возмущающим воздействиям внешней среды и значительную инертность вегетативной нервной системы в отношении ликвидации последствий нарушения гомеостаза.

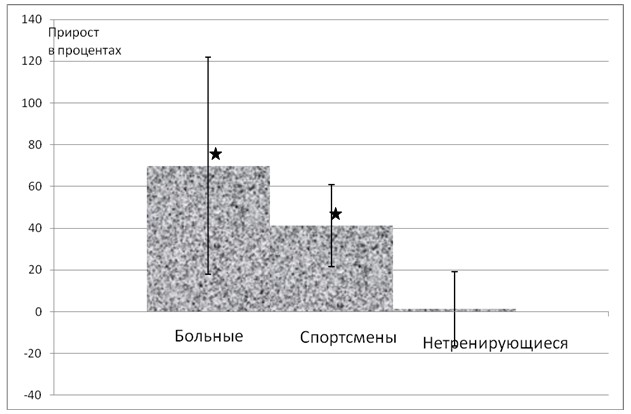

Рис.2. Средняя суммарного прироста величины электрического потенциала в процентах по всем биологически активным точкам после гипотермии(M+σ) (парный t-критерий Стьюдента, звездочками обозначены достоверные различия прироста, при p<0,05)

У больных сравнительно высокий потенциал БАТ в покое свидетельствует о выраженном напряжении гомеостатических механизмов вследствие ортопедического вмешательства. Асимметричность потенциала отражает степень функционального напряжения гомеостатических механизмов, включая в первую очередь трофотропную функцию вегетативной нервной системы. Локальная гипотермия вызывает дополнительное напряжение гомеостатических механизмов, что выражается в виде прироста величины потенциала БАТ. Асимметричность прироста свидетельствует о пограничном состоянии системного гомеостаза организма, выраженное напряжение составляющих элементов которого направлено на ликвидацию последствий ортопедического вмешательства. Данное положение ярко иллюстрирует средняя суммарного прироста у испытуемых величины электрического потенциала по всем БАТ после локальной гипотермии (рис.2).

Рецензенты:

Речкалов А.В., д.б.н., профессор, проректор по научной работе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Курганский государственный университет», г. Курган;

Сайфутдинов М.С., д.б.н., ФГБУ РНЦ «ВТО» им. ак. Г.А. Илизарова Минздрава России, г. Курган.

Библиографическая ссылка

Ерохин А.Н., Попков А.В. ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ГИПОТЕРМИИ НА ВЕЛИЧИНУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ТОЧЕК У ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ, СПОРТСМЕНОВ И ЗДОРОВЫХ НЕ ТРЕНИРУЮЩИХСЯ ЮНОШЕЙ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=20273 (дата обращения: 15.02.2026).