По мнению Д.М. Шустерова, политические коммуникации представляют собой «объективно необходимые контакты между властью и обществом». Ученый подчеркивает, что наиболее глубоким характером обладают связи, возникшие вследствие соответствующих информационных обменов, а также формирующихся на этой базе «разнообразные формы взаимного общения». При этом различные участники коммуникации (партии, властные институты, общественный сектор, СМИ) объединены интересами, соприкасающимися с распределением, а также перераспределением власти и вовлечены в дискуссии по различным вопросам политической жизни [7].

Л.В. Терентьева полагает, что «необходимым условием существования властных отношений является наличие внешних объективных или субъектных ограничений в жизнедеятельности социальных субъектов. В обществе не существует таких структурных элементов или частей, в которых не присутствовали бы властные отношения. Поскольку в обществе не существует неограниченных элементов или частей, то необходимое условие существования властных отношений, тем самым, обеспечено безличным образом» [2].

При этом ученая предложила понимать под властными отношениями особый тип социальных отношений, характеризующихся наличием взаимоотношений господства и подчинения, существующих в обществе, с помощью которых осуществляется взаимодействие агентов и акторов для достижения определенных целей [2]. Можно предположить, что структура властных отношений представляет собой целостную сеть отношений власти в рамках как формальной, так и неформальной общности.

По мнению авторов статьи, Л.В. Терентьева достаточно точно и полно обозначила структуру властных отношений, представив ее следующим образом:

1) одностороннее властное отношение – отношение, при котором одна личность или группа осуществляет власть над другой, не ожидая ответных актов власти;

2) двустороннее властное отношение – отношение, при котором две стороны взаимно осуществляют власть друг над другом на основе компромиссов;

3) многостороннее властное отношение – отношение, при котором множество агентов осуществляют власть, причем объект власти может становиться ее субъектом и наоборот [2].

По мнению Л.В. Терентьевой, взаимодействие между органами власти и населением является некой структурированной системой социального взаимодействия, построенной по субъектно-объектным принципам. Она отвечает за упорядочивание и структурирование повседневных социальных практик. Свою объективизацию она получает посредством отношений с иными социальными системами. Ученая выделяет следующие типы властных отношений, существующие на разных уровнях организации социума: власть связей, информационная власть, власть эксперта и власть принуждения [2]. При этом взаимодействие между властью и социумом в существенной мере обосновывается экономическим и социальным статусом участников. Различия по социально-экономическим параметрам определяют стратегии взаимодействия и, как следствие, особенности восприятия личности политиков.

Социально-экономические трансформации, произошедшие в России в результате перестройки и дальнейших реформ 1990-х и 2000-х гг., привели к значимым изменениям в социальном и экономическом положении россиян. Фактически сформировались новые разобщенные типы социальных групп. Изменения касаются не только типов социальных групп, но и их статуса, социальной роли в современной российской действительности.

Несмотря на трансформационные изменения, произошедшие внутри социальных групп, явных тенденций к консолидации внутригрупповых интересов не наблюдается. Осознанию и отстаиванию общегрупповых интересов могли бы способствовать политические партии. Однако существующая партийная структура, по мнению авторов, не отражает в полной мере интересов и потребностей конкретных слоев общества и социальных групп.

В России восприятие населением политической власти является одним из сложнейших процессов, определяющих взаимоотношения политической системы и личности [3]. Эмпирические исследования восприятия политической власти в России в последние два десятилетия фиксируют существенные рассогласования – люди симпатизируют и доверяют одним политикам, а предпочтения на выборах отдают другим. Важным представляется изучение этого процесса на личностном уровне, поскольку именно в сознании отдельной личности складывается тот образ власти, на основе которого человек строит свое политическое и электоральное поведение. Кроме того, восприятие власти населением, как правило, происходит через восприятие эффективности деятельности, которую последняя реализует.

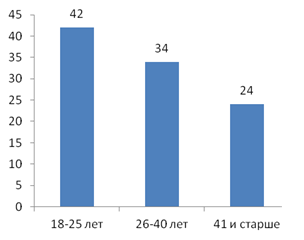

С целью выявления отношения населения к органам местного самоуправления авторами статьи проведен социологический опрос жителей г. Тюмени (всего 312 человек) (рис. 1).

|

|

|

Рис. 1. Распределение респондентов по возрасту и социальному положению, %

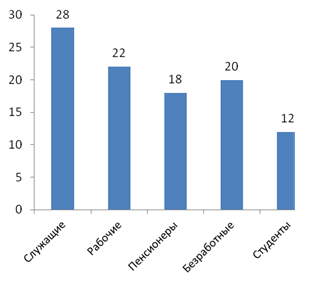

Тюменцы оценивают работу органов местного самоуправления в основном как среднюю (47–63%) или хорошую (29–34%).

Незначительная часть населения (6–19%) дает негативную оценку (рис. 2).

Рис. 2. Оценка населением г. Тюмени работы органов местного самоуправления, в %

Большинство тюменцев склонны давать положительные оценки, что объясняется следующими причинами.

Во-первых, и это, конечно, главное, за последние 10 лет наблюдается заметное улучшение уровня жизни населения г. Тюмени: увеличилась заработанная плата, снизился уровень безработицы, значительная часть горожан нашла себе дополнительные источники заработка, практически полностью решена проблема обеспечения населения продуктами питания и необходимыми товарами и т.д.

Во-вторых, стабилизировалось социально-политическое положение в обществе и стране. Жить стало значительно спокойнее, у многих людей исчез страх новых переворотов и социальных волнений.

В-третьих, общее направление политики органов местного самоуправления во многом стало соответствовать интересам большинства жителей г. Тюмени.

Оценка тюменцами деятельности органов местного самоуправления в целом (с чем власти справляются хорошо, с чем – не очень), позволила выявить следующие тенденции (табл. 1).

Таблица 1

Оценка респондентами деятельности органов местного самоуправления по конкретным направлениям деятельности, %

|

Варианты ответов |

Хорошо |

Средне |

Плохо |

Не знаю |

|

1. Благоустройство улиц, домов |

35 |

45 |

18 |

2 |

|

2. Помощь малоимущим, пенсионерам |

27 |

39 |

26 |

8 |

|

3. Решение коммунальных проблем: отопление, уборка территории и др. |

23 |

51 |

22 |

4 |

|

4. Организация досуга, отдыха горожан |

15 |

38 |

22 |

25 |

|

5. Развитие учреждений культуры |

11 |

32 |

25 |

32 |

|

6. Развитие возможностей для спорта |

10 |

22 |

35 |

33 |

|

7. Обеспечение жильем |

11 |

29 |

48 |

12 |

|

8. Развитие здравоохранения |

9 |

43 |

40 |

8 |

|

9. Улучшение работы транспорта |

8 |

46 |

41 |

5 |

|

10. Борьба с преступностью |

7 |

36 |

51 |

6 |

Больше всего тюменцы удовлетворены тем, как городские власти решают проблемы благоустройства дворов, улиц; проблемы оказания помощи малоимущим, пенсионерам; коммунальные вопросы (отопление, освещение, уборка территории и т.д.). По этим вопросам количество горожан, которые довольны работой тюменских властей, превышает число тех, которые ею не довольны.

Критичнее всего мнение тюменцев о деятельности органов местного самоуправления в решении проблем борьбы с преступностью; обеспечения жильем; развития здравоохранения; улучшения работы транспорта.

Особый интерес для исследования представлял уровень информационной открытости органов местного самоуправления для населения, а также уровень осведомленности (информированности) последнего о деятельности органов власти. В этой связи представляют интерес результаты опросов, проведенных О.В. Устиновой, Н.Г. Хайруллиной, Ю.П. Савицкой, О.М. Горевой [5, 4, 1].

Информационной открытостью органов местного самоуправления для тюменцев полностью удовлетворены только 3% респондентов, 17% — скорее удовлетворены, 35% — «скорее нет, чем да». Настораживает тот факт, что «не удовлетворены» и «затруднились ответить» 45% опрошенных жителей [4].

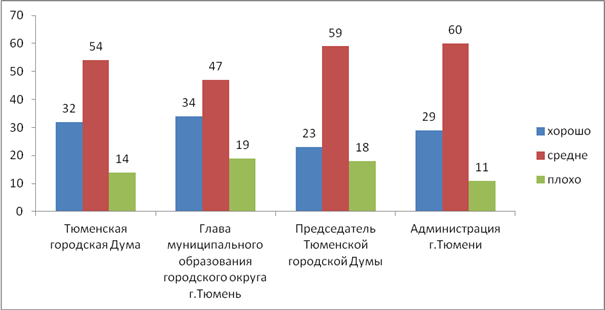

По поводу осведомленности о деятельности органов местного самоуправления тюменцы высказались неоднозначно. Так, 58% респондентов либо не информированы, либо информированы незначительно. Полностью информированными оказались лишь 2% граждан (рис. 3). Столь низкий показатель можно объяснить, помимо прочего, пассивностью, индифферентностью граждан, поскольку для того, чтобы быть информированным, нужно обладать интересом (любопытством) и намерением получить информацию, притом что разновидность источников получения таковой неизменно возрастает [5, 1].

Рис. 3. Степень информированности тюменцев

о деятельности органов местного самоуправления, %

Делая выводы по исследованию, необходимо отметить, что, несмотря на наличие некоторых негативных моментов, в целом муниципальная власть в глазах жителей г. Тюмени представляется как вполне способная в рамках имеющихся прав и полномочий разрешать повседневные проблемы жизнедеятельности муниципального образования, однако степень эффективности ее решений, по мнению существенной части респондентов, может быть значительно выше.

Муниципальные органы власти в восприятии горожан представляются двояко. Так, с одной стороны, положительные изменения в жизни города, произошедшие за последние 10 лет, повлияли на наличие значимой доли граждан, позитивно оценивающих местную власть муниципального образования. С другой стороны, в представлении определенной части горожан она является в некотором роде формальным институтом, недостаточно быстро реагирующим на потребности местного населения и не учитывающим его потребности.

Рецензенты:Линник Т.Г., д.э.н., профессор, Тюменский государственный архитектурно-строительный университет, г. Тюмень;

Силин А.Н., д.соц.н., профессор, Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень.

Библиографическая ссылка

Пилипенко Л.М., Барбаков Г.О. К ВОПРОСУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НАСЕЛЕНИЯ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=20208 (дата обращения: 26.02.2026).