Еще более важное значение для обеспечения и поддержания устойчивого развития общества имеет психическое здоровье детей и подростков. По данным ВОЗ, примерно 20 процентов детей и подростков в мире имеют психические расстройства [4]. Аналогичное положение сложилось и в Российской Федерации. В последние десятилетия отмечаются значительные негативные изменения здоровья детей. Исследования, проведенные большим числом научных коллективов, в том числе сотрудниками ведущих институтов, свидетельствуют о том, что здоровье школьников, проживающих в различных регионах России, прогрессивно ухудшается, причем по многим показателям и признакам: в разных детских популяциях наблюдается высокая распространенность морфофункциональных расстройств, хронических заболеваний, нарушений физического и психического развития. Увеличилось число психических расстройств и расстройств поведения, усилились негативные тенденции формирования личности [2].

На основании вышеуказанного следует заключить, что исследования психического здоровья детского и подросткового населения в России становятся все более актуальными. Методологические и методические основы, подходы к изучению проблемы, дизайн исследований, безусловно, могут быть разными, в зависимости от специальности автора, специфики целей и задач каждой конкретной работы: таким образом, достигается всесторонний характер изучения проблемы. Однако эпидемиологические исследования, основанные на материалах официальной статистики, на наш взгляд, должны проводиться в первую очередь в целях получения полного представления о региональных и территориальных особенностях распределения патологии, ее динамики, формулирования гипотез о причинах и условиях ее формирования и др. Тем более незаменимы подобные исследования в рамках социально-гигиенического мониторинга (далее СГМ), в структуру информационного фонда которого, согласно приказу руководителя Федеральной службы № 810, входит ряд показателей нервно-психического здоровья детей. Кроме того, и методология СГМ по этому разделу нуждается в совершенствовании [9].

Поэтому целью настоящего исследования является оценка психического здоровья детского и подросткового населения Омской области по данным официальной статистики за семилетний период. В контексте настоящего исследования следует отметить, что в районах Омской области преобладает сельский уклад жизни. Кроме города-миллионника Омска, крупного промышленного и транспортного центра страны, в области есть всего 5 малых городов, а прочие населенные пункты – это поселки (районные и рабочие), села и деревни, со всеми известными, свойственными этим небольшим поселениям достоинствами и недостатками образа жизни, условий среды и медицинского обеспечения.

Материалы и методы. В качестве материалов исследования была использована официальная информация бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Медицинский информационно-аналитический центр» в разрезе муниципальных образований Омской области за 2007-2013 гг. о заболеваемости детского и подросткового населения [1].

Статистическая обработка результатов проводилась по авторской методике, рекомендованной для применения в СГМ [10], в Мicrosoft Ехсеl, STATISTICA 6.1 и включала описательную статистику, методы сравнения различий с расчетом критериев Манна-Уитни (U) и хи-квадрат (χ2). Уровень статистической значимости различий между признаками был принят как р < 0,05. Показатели сопоставлены между собой в ходе применения авторской методики «Персентиль-профиль», дающей наглядное представление о месте каждого района в общей совокупности районов Омской области за изучаемый период [10] .

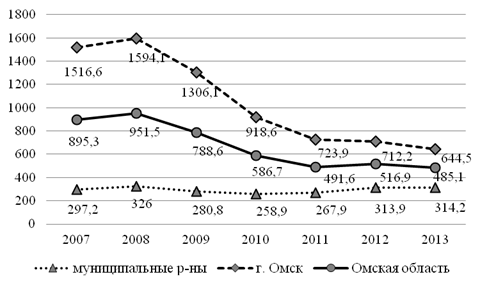

Результаты и их обсуждение. При анализе первичной заболеваемости детского населения психическими расстройствами в Омской области (случаев на 100000 человек соответствующего населения) за семилетний период отмечена положительная динамика – снижение показателей заболеваемости в 1,8 раз: с 895,3 в 2007 г. до 485,1 в 2013 г.

В муниципальных районах Омской области отмечено небольшое увеличение показателя: с 297,2 до 314,2 на 100 тыс. (рис. 1А). Улучшение ситуации в регионе произошло за счет областного центра, г. Омска: снижение признака с 895,5 до 485,1 на 100 тыс. Особенно интенсивное снижение первичной заболеваемости детей в Омской области и г. Омске отмечено за период с 2008 по 2011 год – вдвое. В течение последних лет (2011-2013 гг.) наблюдается стабилизация показателей, однако в Омске в течение всего наблюдаемого периода заболеваемость детей психическими расстройствами оставалась вдвое выше, чем на селе: в 2013 г. в Омске показатель составил 644,5, а в районах 314,2 на 100 тыс. детского населения.

|

А |

|

|

Б |

|

|

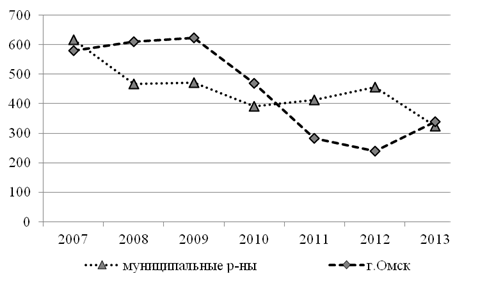

Рис. 1. Динамика первичной заболеваемости психическими расстройствами за период 2007-2013 гг., на 100 тыс. населения соотв. возраста: рис. А – детское население, рис. Б – подростковое население |

|

Интересно, что в отношении подростков 15-17 лет отмечается иная ситуация (рис. 1Б). Хотя показатели заболеваемости психическими расстройствами подросткового населения Омской области за аналогичный период также уменьшились (в 1,6 раз, с 598,5 до 375,3 на 100 тыс.), но в конце периода зарегистрирован довольно выраженный рост – с 282,1 до 375,3 на 100 тыс. Если в 2007-2010 гг. показатели заболеваемости психическими расстройствами среди подростков г. Омска превалировали над аналогичными показателями в районах области, то в 2011-2012 гг. наблюдается противоположное соотношение. В 2013 году показатели практически сравнялись (рис. 1Б).

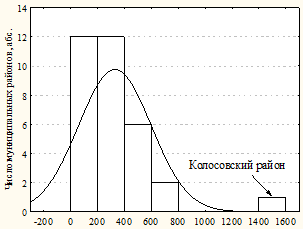

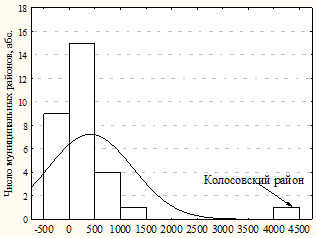

При анализе распределения показателей первичной заболеваемости психическими расстройствами детского и подросткового населения Омской области в 2013 году выявлено наличие правосторонней асимметрии (рис. 2): в Колосовском районе исследуемые показатели значительно превышали все остальные, если в среднем по Омской области в 2013 году заболеваемость детей составила 485,1 на 100 тыс., то в Колосовском – 1490,5. Еще более отличаются сопоставляемые данные по заболеваемости подростков: соответственно, 375,3 и 4458,6 на 100 тыс.

Наряду с этим, в Омской области на конец периода, в 2013 г., выделено девять районов, где первичная заболеваемость среди подростков не регистрировалась (Седельниковский, Русско-Полянский, Тевризский, Крутинский, Щербакульский, Черлакский, Полтавский, Кормиловский, Нововаршавский районы), что вызывает сомнения в качестве информации (рис. 2 Б). Скорее всего, разрешение этого вопроса кроется в медико-организационной сфере.

|

|

|

||

|

А |

Б |

|

|

|

Рис. 2. Распределение показателей заболеваемости психическими расстройствами среди детского (рис. А) и подросткового населения (рис. Б) в 2013 г. |

|

||

|

|

|

||

В целях углубленного анализа показателей первичной заболеваемости психическими расстройствами детского и подросткового населения в каждом из 33-х муниципальных образований Омской области была применена авторская методика «персентиль-профиль». В результате рассчитаны границы статистической нормы изучаемых показателей для совокупности территорий региона за 2011, 2012 и 2013 годы[1] и проведено изучение позиции каждой территории в общем ряду.

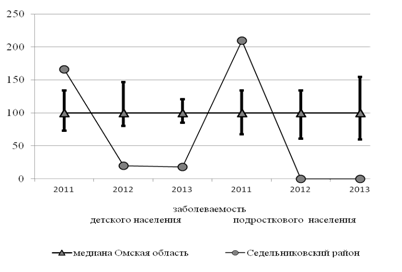

На рисунке 3 приведены результаты применения методики. Видно, что наименьший интервал статистической нормы показателей (значит, и разброс данных) отмечен по показателю заболеваемости детей (0-14 лет) в 2013 году, а наибольший интервал – по показателю заболеваемости подростков (15-17 лет) в том же году. На примере Седельниковского района показано существенное изменение позиций территории относительно средних значений в области: если в 2011 году район входил в интервал высоких для области значений (четвертый квартиль, Р75-Р100), то в 2012 и 2013 гг. он вошел в интервал низких для области значений (первый квартиль, Р0-Р25). То есть, при весьма высоких показателях первичной заболеваемости психическими расстройствами в 2011 г. как среди детей, так и среди подростков, зарегистрированы низкие показатели заболеваемости среди детей в 2012-2013 годах (рис. 3) и полное отсутствие таковых заболеваний среди подростков за тот же период, что явно вызывает сомнения в качестве информации.

|

|

|

Рис. 3. «Персентиль-профиль» заболеваемости психическими расстройствами детского и подросткового населения Седельниковского района Омской области (вертикальными штрихами обозначены границы статистической нормы признаков, Р25-Р75) |

По материалам ранее проведенных нами исследований низкий уровень нервно-психического здоровья отмечен в различных группах подростков г. Омска, как в группе подростков с девиантными формами поведения, так и в группе обучающихся в общеобразовательных организациях общего типа. Здоровых, в отношении нервно-психического компонента, подростков не обнаружено ни в основной, ни в контрольной группах [7]. Эти данные находят подтверждение, на наш взгляд, и в результатах настоящего исследования. Так, по данным отчетной формы 10 «Сведения о заболеваниях психическими расстройствами и расстройствами поведения (кроме заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ)» за 2013 г. в Омской области 50,5 % детей и 19,2 % подростков, больных психическими расстройствами, имеют поведенческие и неуточненные непсихотические расстройства [5].

Заключение. Полученные результаты подтверждают наличие территориальных особенностей формирования психического здоровья детей даже на примере одного региона. Очевидна необходимость предварительного изучения их причин, включая качество информации, перед формулировкой окончательных оценок здоровья. Очевидно в районах, где в отдельные годы не регистрируются психические заболевания, следует в первую очередь решить задачу оценки и улучшения качества учета, за которым следует оптимизация медико-социальной помощи больным детям.

Настоящее исследование будет продолжено в направлении выявления причин установленного разброса данных в районах Омской области с использованием возможностей СГМ и современных способов обработки баз данных – методов Data Mining [6]. Информационный фонд СГМ, помимо сведений о здоровье детей, предоставляет обширную информацию для исследования причин и условий его формирования: факторов среды обитания, организации медицинского обеспечения, социально-экономического развития районов и ряда других. Актуальным считаем также продолжение наших исследований в отношении своевременной диагностики отклоняющихся форм поведения среди детей и подростков общеобразовательных школ с последующей психологической и социальной их коррекцией. Все это позволит, на наш взгляд, содействовать научному обоснованию программ улучшения психического здоровья детей с учетом региональной специфики Омской области.

Рецензенты:Блинова Е.Г., д.м.н., профессор кафедры общей гигиены с курсом гигиены детей и подростков, ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский университет Минздрава России», г. Омск;

Ширинский В.А., д.м.н., профессор, профессор кафедры гигиены с курсом питания человека, ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский университет Минздрава России», г. Омск.

[1] Рассчитаны методом персентилей (Р), за границы интервала принят интервал Р25-Р75, то есть в интервал нормы признака входит 50% территорий.

Библиографическая ссылка

Гудинова Ж.В., Толькова Е.И., Жернакова Г.Н., Гегечкори И.В. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=20200 (дата обращения: 15.02.2026).