За последние десятилетия существенно изменились взгляды ученых на значение диастолического периода деятельности сердца [1]. В настоящее время общепризнано, что диастолическая дисфункция (ДД) является наиболее ранним признаком патологии сердца, в том числе – хронической сердечной недостаточности (ХСН). Установлено, что у 30 – 40% больных ХСН обусловлена нарушениями не систолической, а диастолической функции (ДФ) левого желудочка (ЛЖ) [35, 36, 55, 57]. Почти у половины пациентов с ХСН фракция выброса (ФВ) ЛЖ превышает 45 – 50% должной величины. Получила развитие концепция о диастолической сердечной недостаточности [6-8].

Экспериментально и клинически доказана зависимость функции расслабления (ФР) от состояния кровоснабжения миокарда. Перевязка коронарной артерии приводит к замедлению максимальной скорости расслабления ЛЖ [29, 64]. То же самое наблюдается у больных во время приступа стенокардии [56, 62].

Сейсмокардиографические (СКГ) исследования показали, что депрессия расслабления обнаруживается не только во время приступа стенокардии, но и при обследовании больных с клинически явной ИБС в покое во внеприступном периоде [26, 41, 42, 48]. В дальнейшем было установлено, что ДД наблюдается даже у лиц без каких-либо клинических и электрокардиографических признаков ИБС, но с ишемической реакцией на дозированную физическую нагрузку [37, 38, 42, 43, 46, 51, 52]. Нарушения динамики наполнения ЛЖ, свидетельствующие об ухудшении функции расслабления отмечаются также при заболеваниях сердца, сопровождающихся гипертрофией (значит – с относительной ишемией) миокарда [16-18, 32, 53, 58, 60]. Установлено, что при гипертрофии миокарда расстройство диастолического расслабления ЛЖ всегда предшествует ухудшению его сократительной способности [24, 25]. Изучением ДФ стали пользоваться также для оценки действия различных лечебных препаратов на состояние сердечной мышцы и деятельность органа [4, 5, 19, 20, 33].

Таким образом, исследованию ДФ сердца в настоящее время придается исключительно важное значение.

Существуют разные способы оценки состояния ДФ ЛЖ. Наиболее информативными считаются радионуклидная вентриколография, а также оценка активных и пассивных характеристик расслабления с помощью катетеризации полости ЛЖ, с определением динамики его объема, одновременной регистрацией давления и построением петли объем-давление [35], но эти методики, в силу известных причин, не имеют перспектив широкого применения.

С развитием ультразвукового метода, особенно после разработки методики анализа спектра трансмитрального диастолического кровотока (ТМДК) с помощью импульсно-волнового Допплеровского исследования [59]. специалисты получили относительно доступный метод оценки ДФЛЖ, который стал общепризнанным и в настоящее время используется в качестве основного неинвазивного способа оценки ДФ ЛЖ [2, 5, 13, 23, 28, 31]. Таким образом, ультразвуковой способ приобрел статус единственного надежного и незаменимого метода исследования диастолической дисфункции сердца. Техника и методика продолжают совершенствоваться, количество определяемых параметров и критериев ДД ЛЖ с каждым годом увеличивается [14, 27]. Оценка ДФ осуществляется с использованием М и В режимов, импульсноволновой, непрерывноволновой и цветной допплерографии и режимов тканевого допплера. Однако необходимость стационарных условий и дорогостоящей аппаратуры, узких специалистов высокого класса, больших трудовых и финансовых затрат делают эту методику не пригодной для использования в превентивной кардиологии в качестве метода скрининга пациентов со скрыто протекающей и коронарной, и сердечной недостаточностью.

Таким образом, несмотря на высокую диагностическую значимость, исследование ДФ еще не стала рутинной процедурой обследования больных из-за отсутствия доступных и проверенных методов [6]. До сих пор в практике используются крайне неэффективные в качестве способов «раннего» выявления новых случаев ИБС стандартизированный опрос и регистрация ЭКГ покоя. Необходимость эффективного, более простого и доступного, более производительного и дешевого по сравнению с ультразвуковым методом способа исследования спектра ТМДК – очевидна.

Между тем, существует доступный и весьма эффективный способ исследования ДФ, но еще не получивший должного распространения.

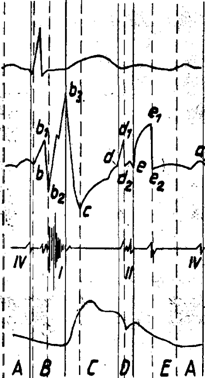

В конце пятидесятых годов прошлого века, по поручению зав. кафедрой факультетской терапии л/ф Саратовского медицинского института (ныне – университета) проф. Л.А. Варшамова, инженер Б.С. Боженко - сейсмолог по специальности, - сделал попытку записать верхушечную кардиограмму с помощью пьезоэлектрического микрофона с воздушным проведением (рис. 1), подключенного к обычному аналоговому электрокардиографу. Полученная кривая оказалась гораздо богаче элементами, отображающими различные моменты деятельности структур исследуемого желудочка и значительно отличалась от классической апекскардиограммы (АКГ). Способ он назвал (впервые) сейсмокардиографией (СКГ), и получил авторское свидетельство [1960]. В отличие от одноименных методов, предложенных позже Р.М. Баевским с соавт. [3], Salerno et ath. [63], основанных на регистрации низкочастотных интегральных колебаний всего сердца и являющихся вариантами прекардиальной баллистокардиографии, СКГ по Б.С. Боженко основана на регистрации локальных дифференцированных колебаний относительно грудной стенки, непосредственно отражающих особенности деятельности конкретных структур исследуемого желудочка сердца. Методика записи полностью идентична таковой при классической АКГ, занимает мало времени, не требует специальной аппаратуры за исключением многоканального аналогового

электрокардиографа и пьезоэлектрического микрофона с воздушным проведением весьма простой конструкции.

Для расшифровки

элементов апикальной сейсмокардиограммы, вначале самим Б.С. Боженко, а затем З.Ю.

Юзбашевым были использованы:

Для расшифровки

элементов апикальной сейсмокардиограммы, вначале самим Б.С. Боженко, а затем З.Ю.

Юзбашевым были использованы:

· синхронную запись с ЭКГ, ФКГ и пульсовой кривой сонной артерии;

· сопоставление кривых, записанных у пациентов с противоположными по характеру изменениями внутрисердечной гемодинамики;

· сопоставление с эхокардиограммами при митральных пороках сердца по данным литературы;

· синхронную запись сейсмокардиограмм с допплерэхограммами трансмитрального диастолического кровотока и допплер-локацией створок митрального клапана в «М» режиме;

· сопоставление сейсмокардиограмм у пациентов, подвергшихся успешной комиссуротомии до и после операции;

· результаты патанатомических вскрытий.

Результаты

иссл едований [9-12, 39-47] показали, что апикальная СКГ является точным

инструментом фазового анализа систолы и диастолы ЛЖ.

едований [9-12, 39-47] показали, что апикальная СКГ является точным

инструментом фазового анализа систолы и диастолы ЛЖ.

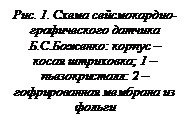

Соответственно периодам сердечного цикла в апикальной сейсмокардиограмме выделяют комплексы, обозначенные заглавными латинскими буквами (рис. 2): В — период напряжения желудочка, С — период изгнания, D — период расслабления, Е — период пассивного наполнения и А — систолу предсердия. В каждом из перечисленных комплексов имеются элементы, обозначенные строчными буквами латинского алфавита с цифровым индексом, отображающие, соответственно:

b — начало сократительного процесса в

миокарде желудочка,

b — начало сократительного процесса в

миокарде желудочка,

b2 — момент закрытия митрального клапана,

b3 — момент открытия аортального клапана,

d — начало расслабления миокарда желудочка,

d2 — момент закрытия аортального клапана,

е — открытие митрального клапана,

e1—е2 -раннее диастолическое смыкание митрального клапана;

а3 — b — по зднее диастолическое смыкание

митрального клапана.

зднее диастолическое смыкание

митрального клапана.

Измеряя расстояния между этими точками, можно определить продолжительность:

Q — b — латентной фазы (ЛФ), то есть времени от начала возбуждения до начала сократительного процесса в миокарде желудочка;

b — b2 — протосистолы (ПС) — времени от начала сократительного процесса до закрытия митрального клапана;

b2—b3 — фазы изометрического сокращения (ИС) — от момента закрытия митрального клапана до открытия аортального;

b3—с—фазы быстрого изгнания (БИ);

с—d — фазы медленного изгнания (МИ);

d—d2 — протодиастолы (ПД) — времени от начала расслабления до закрытия аортального клапана;

d2—е — фазы изометрического расслабления (ИР);

е—е2 — фазы быстрого наполнения (БН, от момента открытия митрального клапана до раннего диастолического смыкания последнего);

е2—а2—диастазы или фазы медленного наполнения (МН);

a2 –b – фазы пресистолического наполнения (ПН).

После раскрытия таких возможностей метода, сейсмокардиография широко использовалась помимо терапевтической клиники [39-52], и на кафедре лечебной физкультуры и врачебного контроля Саратовского медицинского института [15, 21, 22, 34] в качестве инструмента оценки функционального состояния сердечной мышцы путем фазового анализа у действующих спортсменов и воздействия лечебной физкультуры на сердечную деятельность больных.

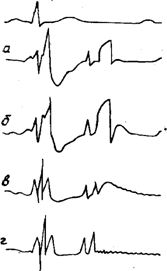

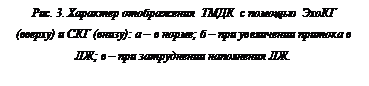

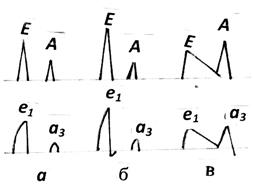

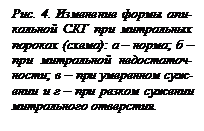

Обследование больных с приобретенными пороками сердца, ИБС, артериальной гипертонией и здоровых (в общей сложности более 700 человек), и анализ полученных данных показал, что помимо подробной хронокардиометрии, СКГ дает возможность анализировать полный спектр ТМДК. Было установлено, что диастолический комплекс апикальной сейсмокардиограммы точно воспроизводит график трансмитрального кровотока в период наполнения желудочка и отображаются малейшие отклонения, возникающие при сердечной патологии (рис. 3 и 4). На основании полученных данных были разработаны СКГ критерии диагностики приобретенных пороков митрального, аортального и трикуспидального клапанов [39, 40, 47, 50, 52].

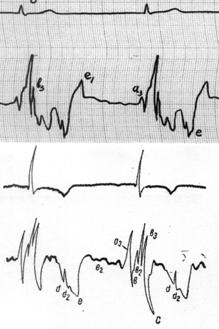

Впервые

СКГ была использована для исследования состояния трансмитрального кровотока

вначале у стационарных больных ИБС с тяжелым течением (острый инфаркт миокарда,

нестабильная стенокардия) еще в семидесятые годы [26, 48]. Запись проводилась

в первые три дня с момента поступления больных в стационар, в межприступном

периоде в положении лежа на спине или на левом боку. Особый интерес вызвали

выявленные изменения апикальной СКГ, отображающие состояние ФР и динамику наполнения ЛЖ (рис. 5): достоверное удлинение фазы

изометрического расслабления (d2 – e), снижение волны

быстрого наполнения (ВБН) e1, замедление спада с ее вершины (e1–e2 ).

наполнения ЛЖ (рис. 5): достоверное удлинение фазы

изометрического расслабления (d2 – e), снижение волны

быстрого наполнения (ВБН) e1, замедление спада с ее вершины (e1–e2 ).

Все признаки

свидетельствовали о затруднении притока в ЛЖ в фазу быстрого наполнения и

замедлении раннего диастолического смыкания митрального клапана и напоминали

изменения, характерные для умеренного митрального стеноза. В отличие от

сужение левого венозного устья, при котором полностью исчезает волна

пресистолического наполнения (ВПН), при ИБС указанная волна (a3) резко увеличивается,

свидетельствуя в пользу компенсаторного возрастания трансмитрального кровотока

во время сокращения предсердия. С точки зрения принятых в тот период

представлений, подобная перестройка динамики наполнения левого желудочка

объяснялась ригидностью сердечной мышцы вследствие атеросклеротического

кардиосклероза.

Вначале была

использована следующая методика оценки ТМДК.

использована следующая методика оценки ТМДК.

· планиметрия (S) волн быстрого (e – e1 – e2) и пресистолического (a2 -a3 –b) наполнения в см2;

· определение длительности (t) фаз быстрого (e – e2) и пресистолического (a – b) наполнения в сек.;

· вычисление показателя скорости быстрого (ПСБН) и пресистолического (ПСПН) наполнения (усл. ед.) путем деления площади соответствующей волны на длительность фазы;

· вычисление отношения площадей (S)SВБН/SВПН, характеризующего относительный уровень вклада каждой из фаз в наполнение ЛЖ;

Однако, в дальнейшем было установлено, что при наличии сведений о величине ударного объема (УО) может быть проведен более подробный анализ спектра ТМДК в период наполнения с вычислением объемно-скоростных параметров каждой из трех фаз периода наполнения. Методика основана на следующих предпосылках.

Как известно, приток крови в левый желудочек равен ударному объему, который распределяется между фазами наполнения в определенной пропорции. В норме до 9/10 объема поступает в желудочек пассивно под влиянием атриовентрикулярного градиента, образуя на сейсмокардиограмме волну быстрого наполнения е – е1- е2. В конце фазы БН происходит смыкание створок двустворчатого клапана («раннее диастолическое смыкание митрального клапана» - спад е1 - е2) и кровоток прекращается. Оставшаяся часть крови переходит в желудочек под влиянием сокращения предсердия (так называемая «предсердная надбавка»), образуя волну ПН а2 - а3 – b, обусловливающем «позднее диастолическое смыкание митрального клапана» Таким образом, поступление в желудочек крови, равной УО сопровождается образованием двух волн наполнения, суммарная площадь которых количественно можно отождествить с ударным объемом. Следовательно, определяя площади волн наполнения и отношения между площадями волн можно вычислять объемы быстрого и пресистолического наполнения в миллилитрах. Зная продолжительность каждой фазы и объем поступающей в эту фазу крови, можно рассчитать и скорость наполнения в мл/с. Алгоритм анализа ТМДК складывается из следующих этапов:

1. Определение ударного объема (УО) с помощью любого доступного способа (ТРГ, формула Agress ), по которому можно судить о величине притока в желудочек в течение всего периода наполнения. Мы пользовались тетраполярной реографией, которую регистрировали с помощью приставки РПГ-202 параллельно с сейсмокардиограммой на четырехканальном аппарате отечественного производства ЭК4-Т-01.

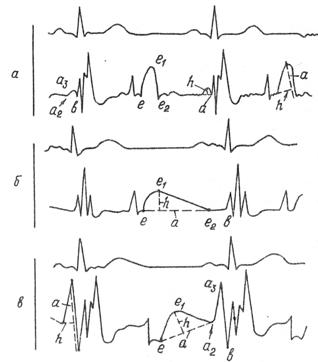

2. Планиметрия (S см2) ВБН и ВПН (рис. 6). Соединяя вершины волн наполнения (е – e1, e1 – е2 и е – е2 для ВБН и a2 – а3, а3 - b и a2 – b для ВПН) отождествляют их с треугольниками. За основания (a) треугольников принимают наибольшие стороны (рис. 6). С противолежащего угла на основание опускают перпендикуляр (h). Расчет площадей производят по формулам:

SBBH = 0,867ah/2 + 0,03 = 0,43ah + 0,031 (4)

SВПН =0,9ah/2 + 0,002 =0,45ah(5)

(поправочные коэффициенты в обеих формулах вычислены методом наименьших квадратов).

3. Вычисление:

1) относительных объемов (в %) БН и ПН: ООБН = SВБН ×100/SВБН + SВПН и ООПН = 100 – ООБН;

2) фракций (в мл) БН и ПН: ФБН = ООБН × УО/100 и УО - ФБН соответственно;

3) показателей скорости (отвлеч. ед.) БН и ПН: ПСБН = SБН/ТБН и SПН/ТПН - соответственно (где T – время);

4. Определение скорости раннего и позднего диастолического смыкания митрального клапана: СРДСмк = e1 – е2 (мм) / e1 – е2 (с) и СПДСмк = а3 - b (мм) / а2 - b (с), соответственно;

5. Вычисление относительных показателей (отвлеч. ед.):

1) отношение площадей волн наполнения: SВБН/SВПН;

2) отношение скоростей наполнения: ОСН= СБН/СПН;

3) отношение скоростей смыкания створок митрального клапана в ранней и поздней диастоле: ОСС = СРДСмк/СПДСмк.

На крупнейшем производственном объединении г. Саратова было предпринято массовое медицинское обследование преимущественно инженерно-технических работников с целью выявления заболеваний сердечно-сосудистой системы. Диагностический комплекс включал подробный опрос (в том числе – стандартизированный для выявления случаев стенокардии), антропометрию, физикальное обследование, измерение артериального давления, ЭКГ покоя в 12 общепринятых отведениях и велоэргометрию (всего 826 проб). Одновременно синхронно с ЭКГ регистрировалась апикальная сейсмокардиограмма и тетраполярная реограмма. Всего обследовано 1916 человек в возрасте от 16 до 68 лет. Параметры ТМДК по вышеописанной методике исследованы у 1371 работника. Согласно данным стандартизированного опроса по анкете ВОЗ выявлена стенокардия напряжения 1 – ll ф. к. у 256 работников с нормальным артериальным давлением (АД). На основании положительных результатов велоэргометрической пробы у 276 человек с нормальным АД и без каких-либо клинических и ЭКГ признаков заболевания диагностирована ИБС со скрытым течением.

Результаты показали, что у работающих пациентов со стенокардией, а также у лиц с бессимптомным течением заболевания изменения большинства сейсмокардиографических параметров ТМДК по своему характеру и направленности совпадают с нарушениями, обнаруженными у стационарных больных ИБС с тяжелым течением, и достоверно отличаются от сдвигов больных с некоронарогенной кардиопатией [37, 38, 41 - 44, 46, 49, 50 - 52].

СКГ обследование с расчетом параметров центральной гемодинамики с помощью ТРГ и показателей спектра ТМДК занимает около 10 минут. О доступности и простоте СКГ исследования ТМДК свидетельствует опыт, полученный при поголовном обследовании работников промышленного предприятия в городке сельского типа (г, Красный Кут, Саратовской области). Медицинским студенческим отрядом из 10-ти (совершенно не подготовленных ранее) студентов 5 курса СМИ во главе с ассистентом в течение 20 дней было обследовано 579 работников завода [27]. Выявлено, что диастолическая дисфункция среди лиц с нормальным АД и без клинических и ЭКГ признаков гипертрофии миокарда выявляется у 21% всех обследованных.

Анализ ТМДК с помощью сейсмокардиографии дает возможность определять количество (в мл) и скорость (мл/с) поступающей в желудочек крови в каждую из трех фаз наполнения, вычислять скорость раннего и позднего диастолического смыкания митрального клапана. Вычисление относительных показателей позволяет конкретно оценивать вклад фаз раннего быстрого наполнения и систолы предсердия в наполнении желудочка. А это, в свою очередь, является показателем, как проходимости левого венозного устья, так и состояния функции расслабления миокарда желудочка.

Таким образом, применение сейсмокардиографии будет способствовать превращению исследования и оценки диастолической функции сердца в доступную и дешевую рутинную процедуру, которую можно использовать не только в лечебных учреждениях, но и непосредственно в условиях производства, а также в местностях, малодоступных для квалифицированного медицинского обслуживания спец контингентов. Поскольку регистрация СКГ осуществляется с помощью обычного электрокардиографа, открывается возможность дистанционного мониторинга состояния ДФ сердца у лиц, находящихся под диспансерным наблюдением.

Рецензенты:Пучиньян Д.М., д.м.н., профессор, ФГБУ «СарНИИТО», г. Саратов;

Казимирова Н.Е., д.м.н., профессор, ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет», г. Саратов.

Библиографическая ссылка

Юзбашев З.Ю., Скворцов Ю.И., Богданова Т.М. АПИКАЛЬНАЯ СЕЙСМОКАРДИОГРАФИЯ ПО Б.С. БОЖЕНКО КАК ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСМИТРАЛЬНОГО ДИАСТОЛИЧЕСКОГО КРОВОТОКА И ОЦЕНКИ ФУНКЦИИ РАССЛАБЛЕНИЯ МИОКАРДА // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=20173 (дата обращения: 15.02.2026).