Традиционно образовательные процессы связывают с передачей «знаний», «умений», «навыков», в результате которой у обучаемых формируются необходимые «компетенции» [3, 10]. Научно-педагогическое сообщество продвинулось далеко в постановке разнообразных целей, выработке достаточно эффективных методик. В то же время фундаментальные теоретические вопросы, связанные с передачей «знаний», остаются разработанными недостаточно глубоко и полно.

Данное положение не может считаться удовлетворительным при переходе к информационному обществу, где главенствующая роль переходит в область «информационного взаимодействия», а основными ресурсами становятся информация и знания.

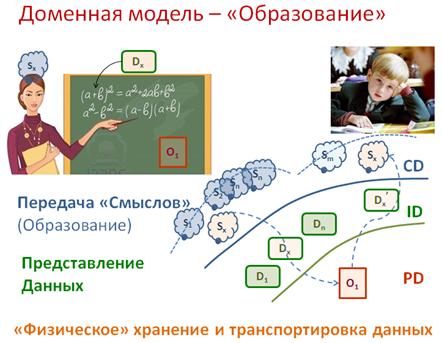

Для анализа внутренних принципов и механизмов, обеспечивающих передачу «знаний», предлагается доменная модель (ДМ) инфокоммуникаций [4, 6], которая выделяет три домена, где сконцентрированы три относительно самостоятельных, хотя и тесно связанных вида деятельности, а именно: физический, информационный и когнитивный домены.

Образовательная деятельность в системе непрерывного образования происходит в «реальном» физическом мире, где реальные обучаемые встречаются с преподавателями, по крайней мере на экзаменах. Здесь протекают преимущественно энергетические процессы. Эта область соответствует «физическому домену» (ФД).

Информационные представления реальных объектов и процессов (числовые данные, тексты, изображения, алгоритмы, схемы, описания процессов) наряду с функциями сбора, накопления, хранения, передачи, обработки и представления составляют суть «информационного домена».

Анализ ситуаций и данных, оценка и принятие решений, установление логических связей (то, что, в частности, составляет содержание функции управления) — напротив, продукт ментальной и психической деятельности, протекающей в сфере «идеального» — в «когнитивном домене».

При решении практических, и не только образовательных, задач в системе непрерывного образования все три домена взаимодействуют (пересекаются), что проявляется в активной физико-технической, информационно-содержательной и ментально-аналитической деятельности человека.

Любая интеллектуальная деятельность, связанная с анализом и выбором вариантов, продуктом которой являются оценки и принятие решений, — это продукт ментальной и психической активности, протекающей в сфере «идеального», которая представлена в когнитивном домене (КД). Информационный домен (ИД) – это область, в которой присутствуют и циркулируют данные («информация»), используемые в когнитивном домене для реализации процессов управления и представляющие объекты, явления и процессы физического домена.

Приведенное выше качественное описание «доменной модели» представлено в графическом виде на рисунке 1.

Рис. 1. Доменная модель инфокоммуникаций

В основе образовательного процесса системы непрерывного образования лежит информационное взаимодействие его участников, протекающее во всех трех вышеназванных доменах, хотя его целевые и ценностные элементы связаны с когнитивным доменом.

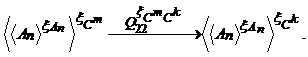

Формальное описание информационного взаимодействия в системе непрерывного образования основывается на следующей нотации, раскрывающей основные элементы доменной модели, и подробно приведено в [7, 8].

Информационные системы имеют дело с «информационными объектами» — информационными представлениями (образами){áАñ, áВñ, …} сущностей {А, В, …} [9]. Каждый образ системы формируется на основе соответствующего тезауруса xA или xB, который является уникальным для каждой сущности и системы.

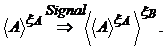

Информация «передается», когда изменяется сигнал, переносящий образ (представление) из тезауруса исходной системы в тезаурус целевой системы:

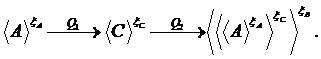

Информация «принята», когда во множестве тезауруса приемника сформировался новый образ объекта-источника:

Информационное воздействие – такое неэнергетическое воздействие источника А на получателя В, которое выражается в изменении состояния получателя, наблюдаемом в тезаурусе получателя á B ñxB.

Информационный обмен – получение и передача сигналов, приводящее к взаимному изменению образов á A ñxB и á B ñxA участников взаимодействия. Это может приводить к изменению (расширению) тезаурусов участников xA и xB.

Информационное взаимодействие – взаимное изменение образов двух и более систем á A ñxA и á B ñxB, приводящее к изменению образов á A ñxB и á B ñxA данной системы в тезаурусах других участников.

В общем виде элементарное взаимодействие между двумя информационными системами внутри ИД представляет собой однонаправленный перенос (передача/прием) представления объекта физического или когнитивного доменов и описывается следующим образом:

Приведенная выше формальная нотация может быть проиллюстрирована (рис. 2), где в иной форме представлены те же элементы. Так, некоторые содержательно-смысловые единицы А («смыслы»), содержащиеся в голове преподавателя á A ñxA, должны быть переданы ученику и сформировать у него образ á A ñxB, который на самом деле является образом, воспринятым и переосмысленным в своем xB тезаурусе, образом, имевшимся у преподавателя áá A ñxAñxB .

Рис. 2. Доменная модель в образовании

Применительно к педагогической деятельности доменная модель позволяет рассмотреть систему непрерывного образования как частный случай прикладной непрерывной инфокоммуникационной системы с индивидуальным или множественным участием, пространственно и территориально централизованную или распределенную (очное или дистанционное/заочное обучение) систему. Это в свою очередь позволяет формально и непротиворечиво описать собственно систему и процессы, происходящие в ней, дать количественные временные и ресурсные оценки. Кроме того, это позволяет строго формулировать задачи оптимизации системы непрерывного образования.

Рецензенты:

Абрамян Г.В., д.п.н., профессор кафедры информационных и коммуникационных технологий, Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, г.Санкт-Петербург;

Фокин Р.Р., д.п.н., профессор кафедры «Бизнес-информатика», Санкт-Петербургский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, г.Санкт-Петербург.

Библиографическая ссылка

Сотников А.Д., Катасонова Г.Р., Стригина Е.В. МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=20144 (дата обращения: 15.02.2026).