Целью исследования- разработки способа хирургического доступа к объёмным новообразованиям краниовертебральной локализации.

Материал и методы исследования. Разработка способа хирургического доступа с учётом анатомо-топографических особенностей органов краниовертебральной локализации проводились в рамках научно-исследовательской работы кафедры челюстно-лицевой хирургии, кафедры стоматологии «Ставропольского государственного медицинского университета» на базе ГБУЗ СК «Краевая клиническая больница», ГБУЗ СК «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в отделе экспертизы трупов с гистологическим отделением на 10 биологических манекенах (5 биологических манекенов мужских, 5 биологических манекенов женских).

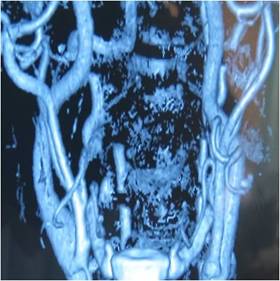

Результаты исследования. В соответствии с планом исследования проведён анализ данных мультиспиральных компьютерных томограм,установлено, что объёмные опухоли краниовертебральной локализации вовлекают в патологический процесс практически все мягкотканые образования задней поверхности шеи, в ряде случаев нарушая целостность позвонков распространяются в парафарингеальное клетчаточное пространство. В клинике ГБУЗ «Краевая клиническая больница» проведена серия оперативных вмешательств с целью поиска наиболее оптимального хирургического доступа, позволяющего не только радикально удалить объёмные новообразования, но и сохранить уровень качества жизни на максимально высоком уровне.

В группе пациентов, где опухолевые образования располагались в латеральных отделах шеи, оперативные доступы производились по Мартину, по Брауну, или де Кервену, что позволяло максимально быстро удалять лишь поверхностно расположенную часть новообразования. Дальнейшее удаление новообразования, распространяющегося в верхние отделы и проекцию глоточного отростка околоушной слюнной железы, на фоне деструктивных изменений костных структур позвонков, основания черепной коробки, перфораций магистральных сосудов, сопровождалось значительными техническими трудностями и удлинением хода операции.

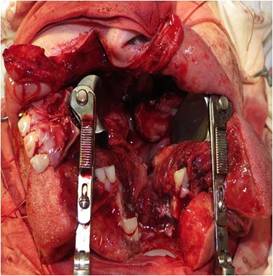

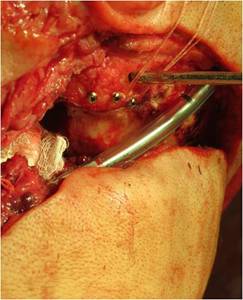

Во второй группе опухоли краниовертебральной локализации располагались медиально. Пациентам данной группы с целью максимально радикального удаления новообразования проведено хирургическое лечениес использованием модифицированного доступа по Нафтцигеру-Таунуитрансорального доступа к передней поверхности краниовертебрального перехода (рис 1). Удаление новообразования проводилось с использованием интраоперационной навигационной станции SteflthStationTREONPlusф. Medtronic.

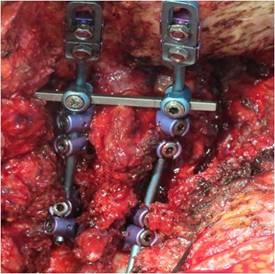

Анализ после операционных результатов, статистических и клинико-рентгенологических данных пациентов, полученных на этапах курациив отделении нейрохирургии ГБУЗ СК «Краевая клиническая больница» демонстрирует необходимость поиска оперативного доступа позволяющего сократить длительность оперативного вмешательства, обеспечить максимальный визуальный контроль в операционной ране в независимости от размеров опухолевого процесса, минимизировать риски агрессивной хирургической техники, позволяющего обеспечить максимальную целостность функционально значимых анатомических образований шеи. В ходе решения второй задачи экспериментальной работы проведено моделирование оперативной техники по методике G.Crile на биологических манекенах. Использованы оперативные доступы к органам шеи по Мартину, по Брауну, по де Кервену или Крайлу. Экспериментально установлено, что используемые оперативные доступы сопряжены с рядом технических особенностей снижающих уровень качества жизни пациента в послеоперационном периоде. Очевидно, что предложенные более ста лет назад оперативные методики не способны обеспечить адекватного доступа, позволяющего обеспечить радикальность хирургического лечения и решить все функциональные и эстетические потребности предъявляемых к показателям уровня качества жизни пациентов.С целью решения основной задачи исследования на биологических манекенах разработан комбинированный оперативный доступ,позволяющий обеспечить адекватный доступ и визуальный контроль всех анатомических образований шеи, с максимально радикальным удалением новообразования любого размера, с возможностью надёжной транспедикулярной фиксации. Отработанный хирургический доступ на биологических манекенах после детального анализа апробирован и внедрён в клиническую практику.

а б

в г

Рис 1. Этапы удаления муциинознойаденокарциномыпрорастающей органы краниовертебральной локализации: а) ангиография трехмернойреконструкция органов шеи с участками деструкции позвонков; б) изображение опухолевого образования с контрастным усилением магистральных сосудов шеи; в) задне-срединный доступ, удаление объёмного краниовертебрального образования и фиксация транспедикулярной винтовой системой ф.Конмет; г) трансоральный доступ на этапе удаления объёмного краниовертебрального новообразования

Пациенту в положении лёжа на спине с жёстко фиксированной головой при помощи скобы Meyfield, производен вертикальный разрез кожи, подкожно-жировой клетчатки, поверхностной и выйной фасций берущих начало в проекции нижнего края наружного затылочного бугра и далее по линии остистых отростков позвонков низводится до уровня IV-V шейного позвонка.

Горизонтально разрез кожи, подкожно-жировой клетчатки выполняется от наружного затылочного бугра и проводится параллельно линии поперечного синуса по верхней выйной линии, далее по линии остистого отростка, в направлении к задней поверхности ушной раковины, где он меняет направление и продолжается каудально в двух направлениях, одно по передней поверхности грудинно-ключично-сосцевидной мышцы до её нижней трети, второе окаймляя мочку уха продолжается по пре ушной складке. Мобилизованный кожно-мышечный лоскут позволяет обеспечить визуализацию и доступ поверхностных участков новообразования локализующихся в латеральном треугольнике шеи с последующим свободным доступом к глубоким отделам шеи.

В латеральном отделе выйной линии с поверхности сосцевидного отростка скелетируется грудино-ключично-сосцевидная мышца, которая единым блоком в фасциальном футляре отводится в сторону ипсилатерального плеча с сохранением целостности сосудов и периферической иннервации.

В медиальных отделах сосцевидного отростка и латеральном отделе выйной линии, чешуи затылочной кости и остистых отростков I, II, III шейных позвонков в указанной последовательности скелетируются фасциальный футляр содержащий трапециевидную и ременную мышцы.

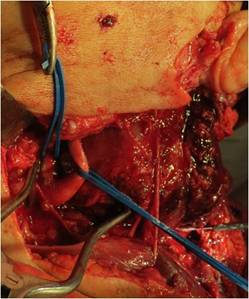

Предложенный оперативный доступ с широким препарированием верхней точки фиксации поверхностных и глубоких мышц шеи позволяет производить диссекцию подлежащих тканей с сохранением целостности внутренней яремной вены, общей, внутренней и наружной сонный артерий, проксимального отдела лицевого нерва с его периферическими ветвями, капсулой слюнной железы (в тех случаях, когда образования не являются производными опухолевого роста и не подлежит резекции в рамках объёма оперативного лечения).

При распространении опухолевого процесса в проекцию краниовертебрального перехода существует вероятность повреждения костных и сосудистых структур позвоночника. В данном случае неизбежна пластика позвоночных артерий, что не возможно без мобилизации трёх продольных мышечных трактов: медиального (полуостистой мышцы, многораздельной мышцы, вращающихся мышц, межостистыми мышцами, большую и малую прямые мышцы головы, верхнюю и нижнюю косые мышцы головы). В ходе оперативного вмешательства решение вопросов реконструкции магистральных сосудов возможно при предложенном широком доступе и кроме того позволяет осуществлять контроль сосудистого русла в проксимальных отделах.

Использование предложенного широкого оперативного доступа позволяет обеспечить визуализацию лицевого нерва в его проксимальных отдела с последующей работой вдоль указанной структуры с сохранением его анатомической целостности.

Оптимальная фиксация и максимально ранняя функциональная нагрузка мобилизованных мышц, возможна в случае фиксации грудино-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышц, узловыми швами к 4-ом титановым микровинтам установленным в проекции прикрепления их к основанию черепа (рис 2).

а б

Рис 2. Этапы оперативного доступа и ранний послеоперационный период, рак из плеоморфной аденомы: а) выделение и сохранение сосудисто-нервных образований передней и задней поверхности шеи; б) фиксация грудино-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышцы к титановым микровинтам в основании задней черепной ямки

Заключение. Предложенный хирургический доступ с характерной конфигураций разреза поверхностных тканей, препарированием трапециевидной, грудино-ключично-сосцевидной, ременной мышц и по трём продольным мышечным трактам (полуостистой мышцы, много раздельной мышцы, вращающихся мышц, межостистыми мышцами, большую и малую прямые мышцы головы, верхнюю и нижнюю косые мышцы головы), позволяет обеспечить полноценный доступ к латеральному треугольнику шеи, всем экстра и интракраниальным анатомическим образованиям задней черепной ямки, внутренней поверхности угла и ветви нижней челюсти, слюнной железе, к поверхностным и глубоким сосудисто-нервным пучкам шеи с сохранением их целостности, что значительно повышает уровень качества жизни пациентов в послеоперационном периоде.

Рецензенты:Гарус Я.Н., д.м.н., профессор кафедры терапевтической стоматологии ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Ставрополь,

Калиниченко А.А., д.м.н., главный врач клиники «Фитодент», г. Михайловск.

Библиографическая ссылка

Слетов А.А., Елисеев В.В., Панченко Д.В., Можейко Р.А., Давыдов А.Б., Слетова А.Р. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=20114 (дата обращения: 15.02.2026).