Повреждения головного мозга, его оболочек и сосудов возникают в месте приложения силы и на отдаленных от места удара участках. У детей тяжесть состояния и сила полученной травмы не соответствуют друг другу. ЧМТ у детей существенно отличается от аналогичной травмы у взрослых. В детском возрасте к легкой ЧМТ относят, в отличие от взрослых, только сотрясение головного мозга (Артарян А.А. с соавт., 1991). Патогенез и клинические проявления ЧМТ у детей имеют ряд особенностей. Сотрясение головного мозга (СГМ) в этом возрасте не является чисто функциональным и обратимым явлением (Мякотных В.С. с соавт., 2002), при нем возникают и обратимые, и необратимые морфологические изменения (GrinkevicinteD.E. etal., 2008). Все это затрудняет проведение судебно-медицинской экспертизы.

Целью настоящей работы было исследование обоснованности заключений судмедэксперта у детей при ЛЧМТ, полученной в ДТП.

Анализ 205 первичных судебно-медицинских экспертиз ЛЧМТ у детей за 5 лет показал, что количество таких травм в разные годы у них варьировало от 28 до 57. Почти все (91 – 100%) лечились в стационаре, остальные – амбулаторно. Абсолютно во всех случаях отсутствовали данные анамнеза и сведения о состоянии преморбидного статуса ЦНС, которые могут оказать влияние на течение травматического процесса.

Первичная СМЭ все годы, кроме одного, в основном проводилась по медицинским документам, предоставленным ЛПУ (78,4-98%), только в 2011 году около половины потерпевших (45,4%) было обследовано экспертом лично. В подавляющем большинстве случаев экспертиза была произведена через несколько дней после дорожно-транспортного происшествия (ДТП), зачастую у потерпевших, находившихся еще на стационарном лечении, когда течение травматического процесса и исход травмы еще были не известны. Кроме того, медицинские документы ЛПУ, предоставленные даже по истечении более длительного времени после травмы, содержали обычно только клинические сведения острого или начала подострого периода; инструментальные методы исследования использовались редко.

При изучении в каждом случае конкретного срока после травмы, в который оценивались клинические данные и решался вопрос о степени причинённого вреда здоровью, мы установили, что эксперт делал заключение более чем в половине случаев (55,7%) в первые два дня, в подавляющем большинстве (92%) – в течение 9 дней после травмы и только в 8% (17 случаев) через 10-22 дня. Согласно указанию Е.Г. Колпащикова (1985) о допустимости проведения СМЭ не ранее двух недель после травмы, указанные сроки наблюдения приближались к удовлетворительным (10-13 дней) в 11 случаях (5,3%) и только в 6 (2,9%) – были удовлетворительными (16-22 дня). Но и у этих детей поздние проявления перенесенной травмы и остаточные явления не исследовались.

Объективный анализ 205 СМЭ с учетом количества характерных симптомов СГМ у каждого потерпевшего позволил выделить 74 исследуемых с обоснованным диагнозом СГМ, имеющих 5 и более симптомов, 31 с подозрением на СГМ при наличии 4 симптомов, у которых снять диагноз недопустимо и которые тоже вошли в группу с СГМ, и группу из 100 детей с необоснованным (сомнительным) диагнозом при наличии трех и менее симптомов и при отсутствии указания на конкретные симптомы. Следовательно, группа с СГМ составила 105 детей (51,4%), а почти в половине случаев (48,6%) диагноз ЛПУ не имел обоснования (таблица 1).

Таблица 1

Распределение потерпевших на группы в зависимости от обоснованности диагноза сотрясения головного мозга в данном году

|

Год |

Диагноз обоснован |

Подозрение на СГМ |

Сомнительный диагноз |

|||

|

К-во случаев |

К-во симптомов |

К-во случаев |

К-во симптомов |

К-во случаев |

К-во симптомов |

|

|

2007 |

21 |

5-8 |

13 |

4 |

23 |

0-3 |

|

2008 |

25 |

5-8 |

7 |

4 |

19 |

0-3 |

|

2009 |

14 |

5-10 |

4 |

4 |

10 |

0-3 |

|

2010 |

5 |

5-12 |

2 |

4 |

29 |

0-3 |

|

2011 |

9 |

5-11 |

5 |

4 |

19 |

1-3 |

|

Всего случаев |

74 |

|

31 |

|

100 |

|

За 5 лет в разные годы количество детей с обоснованным диагнозом варьировало в пределах 5-25, количество симптомов у них максимум достигало 8-12; количество потерпевших с подозрением на СГМ было в пределах 2-13, а с необоснованным СГМ – в пределах 10-29.

Сравнение неврологических симптомов в группе с обоснованным и необоснованным СГМ показало, что наиболее частыми симптомами у потерпевших первой группы были головная боль (92,3%), нистагм (63,8%), тошнота (51,4%), головокружение (45,7%), сонливость (39,9%), лабильность пульса (33,3%), слабость (32,4%), ослабление конвергенции (32,3%); эти симптомы встречались и при сомнительном СГМ, но статистически достоверно реже (различия встречаемости подавляющего большинства из них высоко достоверны – р<0,001).

Наибольший интерес для подтверждения обоснованности СГМ представляют симптомы нарушения координации, которые имели место 27 раз в 105 случаях обоснованного диагноза и ни разу в 100 случаях сомнительного СГМ.

Частота необоснованного диагноза ЛПУ в разные годы составила 35-80% (таблица 2). При этом совпадение диагноза СМЭ и ЛПУ достоверно различалось в разные годы при колебании 66,5-96%, и эксперт в значительном количестве случаев (21-47%) подтверждал необоснованный диагноз. Обычно достоверно более частая необоснованность диагноза лечебного учреждения приводит к достоверно более частому снятию диагноза при экспертной оценке, однако, как следует из таблицы 2, чрезмерно высокая частота необоснованного диагноза (80%) привела в 2010г. к более частому подтверждению этого сомнительного диагноза (47% против 21-33% в остальные годы).

Таблица 2

Сравнение диагностики сотрясения головного мозга лечебным учреждением и судебно-медицинской экспертизой в разные годы (количество случаев, %)

|

Год |

Совпадение диагноза лечебного учреждения и судмедэкспертизы |

Необоснованность диагноза лечебного учреждения |

Необоснованность подтверждения диагноза судмедэкспертизой |

Необоснованность снятия диагноза судмедэкспертизой |

|

2007 n=57 |

53 (92,75%)

|

23 (40,25%) |

19 (33,25%) |

- |

|

2008 n=51 |

49 (96,04%)

|

19 (37,24%) |

17 (33,32%) |

- |

|

2009 n=28 |

20 (71,4%) |

10 (35,7%)

|

6 (21,42%) |

2 (7,14%) |

|

2010 n=36 |

24 (66,5%) v

|

29 (80,33%) w |

17 (47,09%) |

- |

|

2011 n=33 |

23 (69,7%)v

|

19 (57,57%) |

9 (27,27%) |

- |

Примечание: v – достоверность различий с тем же показателем в 2007г. и 2008г.; w – достоверность различий с тем же показателем в 2007г. и 2008г.

Итого за 5 лет судмедэкспертиза подтвердила диагноз в 171 случае (83%), сняла диагноз в 31 (15%) и сделала запрос в 3 (1,5%), но при этом обоснованно диагноз был подтвержден в 103 случаях (50,4%) и снят или сделан запрос дополнительных сведений в 32 (15,7%), а необоснованно диагноз подтвержден в 68 случаях (33%) и снят в 2 случаях (0,9%). Следовательно, заключение эксперта относительно диагноза было обоснованным в 66% случаев.

Частота обоснованного установления экспертом вреда здоровью все годы превосходила частоту обоснованного подтверждения диагноза СГМ за счет наличия у некоторых потерпевших сочетанной травмы, вызывающей вред здоровью, причем в ряде случаев степень вреда здоровью оценивалась по причине более тяжелого внечерепного повреждения.

За 5 лет СМЭ обоснованно установила вред здоровью по СГМ в 81 случае (39,6%), по другой патологии – в 57 случаях (27,8%) и не установила вреда здоровью в 30 случаях (14,6%), но необоснованно установила вред здоровью по СГМ в 35 случаях (17,1%) и не установила вреда здоровью в двух случаях (0,9%).

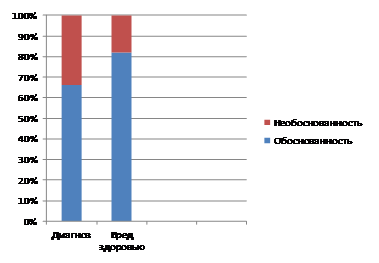

Таким образом, заключение эксперта относительно установления вреда здоровью было обоснованным чаще, чем относительно диагноза СГМ (82% против 66%). Кроме того, следует отметить, что заключение эксперта было достоверно чаще обоснованным, чем необоснованным (рисунок), и относительно диагноза СГМ (135 случаев – 66,1% против 70 случаев – 33,9%; р<0,001), и при установлении вреда здоровью (168 случаев – 82% против 37 случаев – 18%; р<0,001).

Обоснованность выводов судебно-медицинской экспертизы (частота случаев)

Во всех случаях при подтверждении диагноза СГМ (и при отсутствии более тяжелой сочетанной травмы) эксперт устанавливал ЛВЗ, в остальных случаях – снимал диагноз и отрицал вред здоровью по СГМ, хотя при проведении экспертизы в ранние сроки течение травматического процесса еще не определено и исход его не был ясен.

Ассоциированные с ранним сроком проведения экспертизы ошибки выявились в 4 случаях из 11 при проведении повторных и в двух из них третьих экспертиз: после снятия диагноза СГМ первичной экспертизой в последующем возникали существенные симптомы этого заболевания, а затем характерные неврологические синдромы в промежуточном периоде, свидетельствующие о вреде здоровью средней тяжести.

Таким образом, анализ повторных экспертиз подтвердил нецелесообразность решения вопроса о степени вреда здоровью ребенка в короткие сроки после ЛЧМТ. Даже через две недели, которые считаются необходимым минимальным сроком проведения первичной экспертизы, не всегда представляется возможным судить о степени причиненного ВЗ. Кроме того, вторичная экспертиза достаточно информативна только при использовании новых медицинских данных, указывающих динамику процесса. Нередко проведенная по тем же медицинским документам, что и первичная, она не давала никакого результата, а дополнительная экспертиза тем же экспертом отличалась тенденцией к минимальной коррекции предыдущего заключения. Ошибкой вторых и третьих экспертиз было игнорирование наличия последствий травмы в виде типичных патологических синдромов спустя несколько месяцев, свидетельствующих о причинении вреда здоровью средней тяжести, в то время как эксперты продолжали повторять прежние заключения о наличии ЛВЗ или даже об его отсутствии.

Заключение

Приведенные данные показывают, что судебно-медицинский эксперт при подтверждении диагноза сотрясения головного мозга (при отсутствии более тяжелой сочетанной патологии) установил всем потерпевшим легкий вред здоровью, хотя в ранние сроки проведения экспертизы течение травматического процесса еще не определилось. Кроме того отмечено, что положительная динамика травматического процесса у детей в остром и подостром периоде не является показателем выздоровления. Результаты работы свидетельствуют, что проведение судебно-медицинской экспертизы в ранние сроки после ЛЧМТ может приводить к ошибочному заключению.

Рецензенты:Железнов Л.М., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анатомии человека ГБОУ ВПО Оренбургский Государственный Медицинский Университет, г. Оренбург;

ЛевошкоЛ.И., д.м.н., профессор кафедры неврологии, медицинской генетики ГБОУ ВПО Оренбургский Государственный Медицинский Университет, МАУЗ ГКБ имени Н.И. Пирогова, г. Оренбург.

Библиографическая ссылка

Кайсаров И.Г., Калинина Е.Ю. ОБОСНОВАННОСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЙ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА ПРИ ЛЕГКОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ У ДЕТЕЙ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=20094 (дата обращения: 15.02.2026).