Иным образом строится система социального образовательного запроса как требования общества не столько к результатам, сколько к процессу реализации образовательных услуг. Такой запрос, как правило, представляется в бинарной системе: «родители ученика-школа», «родители ученика-педагог», «студент-вуз», «студент-преподаватель». О тенденциях такого запроса и условиях его изменения во времени в разные годы писали такие видные ученые, как Ю.В. Громыко, В.И. Загвязинский, В.А. Игнатова, В.В. Нестеров, В.В. Сковородников и др [5]. В этом образовательном запросе выражаются субъективные пристрастия и оценки деятельности образовательных организаций и отдельных педагогов. В связи с этим встает вопрос – в какой мере необходимо опираться на этот запрос конкретному педагогу, педагогическому коллективу, а также системе профессионального педагогического образования. И важно понять – каким должен быть новый педагог, чтобы осуществляя социальный заказ соответствовать социальному образовательному запросу.

Разобраться в этих и других педагогических условиях профессиональной деятельности позволит рассмотрение динамики социальных вызовов к системе педагогического образования в различных направлениях ее деятельности. Для этого введем понятия «социальные вызовы» и «социальной ситуации развития образования». Так, понятие «вызовы» чаще всего употребляется в словосочетании «вызовы времени». В этом смысле под временем понимается настоящее и будущее время, в связи с чем можно заключить, что социальные вызовы времени к системе профессионального педагогического образования – это «вызревающие из будущего» (термин Н.А. Бернштейна) образы целей, результатов и продуктов педагогического процесса как целостности.

Итак, в ходе рассуждений, нами получены три координаты социального заказа, вызова, запроса к системе профессионального педагогического образования. Первая из них – государственный заказ, содержащий как инвариантные, так и вариативные компоненты и отражающий социальную ситуацию образования в ретроспективно-рефлексивном ключе. Он, так сказать, идет вслед за ситуацией, извлекая из нее уроки. Назовем эту координату ретроспективной.

Вторая – проспективная, отражающая ситуацию сегодняшнего дня в режиме он-лайн, хотя и в несколько субъективном развороте. Это социальный образовательной запрос со стороны тех заказчиков, которые в данный момент находятся во взаимосвязи с образовательным процессом или непосредственно вовлечены в него (студенты, ученики, их родители). Динамика этой координаты наименее подчинена закономерностям или правилам, так как является в значительной мере субъективной.

Третья координата – наиболее важная с точки зрения проектирования системы профессионального педагогического образования – это социальные вызовы времени. Назовем эту координату пресктептивной. Одно из направлений инноваций в образовании направлено как раз на ее вычисление и осмысление. Дело в том, что традиционное образование в социально-стабильном обществе ставило цели исходя из уроков прошлого и настоящего, то есть ретроспективным способом, что давало сбои именно на стадии профессионального образования. Так, потребность в юристах и экономистов в эпоху перестройки породила шквальный рост численности учебных заведений, готовящих специалистов указанных профилей, что привело в дальнейшем к безработице в этой профессиональной среде и необходимости переподготовки большей части таких специалистов. В инновационной системе происходит ориентация на потенциальные потребности общества в профессиональных компетенциях, в личностном тезаурусе и, как ни странно, именно в постиндустриальном обществе во главу угла ставится мировоззрения человека. Таким образом, педагог будущего должен быть подготовлен к проектированию и практической реализации полинаправленной системы воспитания.

Если рассматривать динамику социального заказа в отношении развитие таких черт личности как патриотизм и гражданственность, то оказывается, что наиболее остро встает вопрос о формировании гражданской идентичности во всей системе общего и профессионального педагогического образования именно во времена реформирования общественного строя. В понятия «гражданское воспитание», затем «гражданственность», и наконец «гражданская идентичность» вкладывались разные целевые установки. Гражданско-патриотическое воспитание в советский период строилось исходя из эталона «строителя коммунизма», где базисными ценностями были «Родина», «Труд» и «Коллектив». В эпоху Перестройки «гражданственность» рассматривалась без идеологической призмы, и в ней появились требования к индивидуальности личности – к творческой самореализации на благо своего народа.

Современный социальный заказ к общему и профессиональному образованию направлен на формирование «гражданской идентичности». Идентичность (лат. identicus — тождественный, одинаковый) — осознание личностью своей принадлежности к той или иной социально-личностной позиции в рамках социальных ролей и эго состояний[4]. Исследования понятия «идентичность» берут свое начало в психоанализе. В работе З. Фрейда «Толкование сновидений», «Групповая психология и анализ Эго», появившейся в 1914 г., понятие «идентификация» впервые использовалось в психологическом контексте. Также идентичность достаточно четко определена в трудах Э. Эриксона. Он обозначил структуру и ввел понятие кризисов личностной идентичности. Таким образом, требования к воспитанию патриотизма и гражданской идентичности в системе образования приобрели неоднородный характер, учитывающий сенситивные периоды развития качеств не только психики, но и личности. Ценность каждой личности, ее неповторимости и незаменимости в обществе возросла и проникла из образовательной системы в широкий социум, а затем в качестве требования к процессу воспитания вернулась в системе социального заказа, что позволяет отнести решение вопроса к инновационным задачам, поставленным перед педагогическим сообществом.

Нами проводилась диагностика степени сформированности гражданской идентичности у студентов педагогического колледжа, как профессионально значимого качества личности. Так, состояние гражданской позиции в сфере ценностных ориентаций у выпускников образовательных организаций можно охарактеризовать следующими данными:80 % опрошенных задумываются о состоянии гражданского общества в России, их интересуют вопросы, связанные с гражданско-патриотическим воспитанием. Выпускники подробно и позитивно характеризуют образы россиянина, гражданина, патриота. 100% респондентов считают себя патриотами и готовы участвовать в акциях, мероприятиях патриотической направленности. Данные исследования позволяют судить о достаточно высокой степени сформированности гражданской идентичности у выпускников образовательной организации, как показано в таблице 1.

Таблица 1

Результаты диагностики сформированности гражданской идентичности

у студентов педагогического колледжа

|

Вопрос |

Варианты ответов |

Результаты |

|

1.Что такое на Ваш взгляд патриотизм |

1) любовь к Родине

2) любовь к

народу 4) прославление побед Родины |

13чел-52% 5чел-20% 7чел-28% |

|

2. Что, на

Ваш взгляд, необходимо делать государству для воспитания патриотических

ценностей среди детей и молодёжи? |

1) воспитание

чувства патриотизма с детского сада; |

12чел-48%

1чел-4%

1чел-4%

11чел-44% |

Оценивая состояние формирования гражданской идентичности в школах в нынешнее время, можно отметить отсутствие четкого и определенного алгоритма путей решения данной проблемы учителями. Для этого необходимы инновационные ресурсы профессиональной подготовки педагогов, к ним также общество предъявляет свои требования.

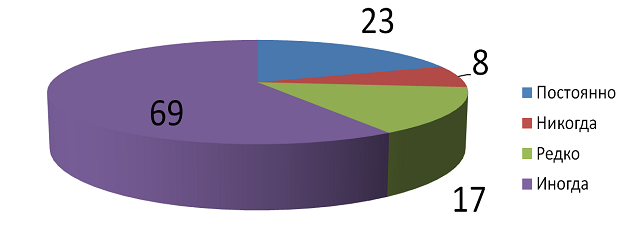

Рис. 1. Показатели частоты посещаемости студентами педагогического колледжа лабораторий ресурсного центра профессионального образования «Педагог будущего»

Профессиональная деятельность требует регулярного «тренажа» в проблемном поле педагогической деятельности. Такую возможность имеют только 23% респондентов, которые являются постоянными пользователями лабораторий центра. Эти занятия позволяют студентам взращивать свою профессиональную индивидуальность инновационными техническими и технологическими средствами. Большинство студентов (69%), к сожалению, недооценивают предоставляемых в центре возможностей профессионального и личностного роста. Это может быть связано с их характерологическими особенностями и ценностно-смысловой сферой их личности.

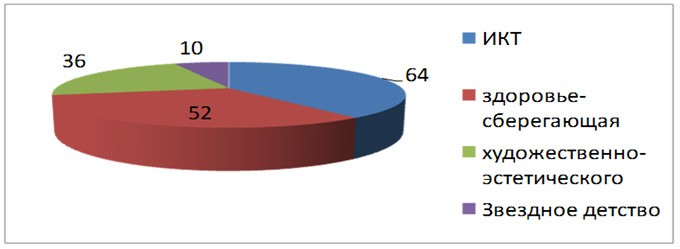

Рис. 2. Распределение постоянных пользователей ресурсного центра по лаборатории центра профессионального образования «Педагог будущего»

Как показало исследование, в основном лаборатории задействованы для учебных занятий, особенно с применение информационно-коммуникационных технологий. Также популярной является лаборатория здоровьесберегающих технологий. В специфике профессиональной подготовки будущих педагогов важное место занимают различные виды творческой деятельности и компетенции по созданию эмоционально-позитивного фона учебных занятий. Однако, лаборатории, имеющие указанные цели («Звездное детство» и художественно-эстетическая лаборатория) оказались мало востребованными.

В расширении перечня просоциальных задач, на решение которых направлена деятельность центра, на наш взгляд, состоит потенциал использования его мощностей. Таким образом, с позиций современного социального заказа необходима гармонизация функционирования всех учебных лабораторий образовательного ресурсного центра для формирования универсальных профессиональных компетенций будущего специалиста.

Современное общество является не монолитным и статичным, именно поэтому кроме позитивных требований к развитию личности оно может вызывать и негативные тенденции в образовании. Так «общество потребления» делает самоцелью жизни удобство и комфорт, под его влиянием человек становится приложением к вещам. Молодежь была вовлечена в «эру потребления»[6], как самая зависимая прослойка общества. Потребительская идеология распространилась на все институты социализации, не обойдя стороной и систему образования. Роль педагога как «просветителя» заменилась на человека оказывающего образовательные услуги. Школа проигрывает сценарий ознакомления с человеческими качествами и натаскивает на образовательный результат. Воспитание нуждается в обновлении, поиску необходимого решения для «вытягивания» молодежи из потребительских оков. Молодой человек, прежде всего, должен ощутить свою «производящую мощность личности» [3], научится не только «брать», но и «отдавать», делать своими руками.

Решением этой проблемы может стать ретроспективная идея А.С. Макаренко и его детско-взрослое образовательное производство. Одной из основ педагогики А.С.Макаренко был воспитывающий труд – «труд-забота» (ответственное попечение юного человека о мире, о других людях, о самом себе) [2]. А сам труд должен быть «образцовым», что в свою очередь обязывает к созданию организации наивысшего качества, с повышенными требованиями. А повышенное требование к делу, прежде всего, возможно только через совершенствование требований к самому себе.

Для проверки актуальности идей детско-взрослого образовательного производства было проведено исследование, в котором отражено отношение учащихся к возможности их участия в таком производстве; определен круг направлений работы школьного предприятия и отражено мнение школьников о получении и распределении прибыли в производстве; рассматривается мнение учащихся о готовности к созданию школьного производства учителей и родителей учащихся.

В результате было выявлено, что большинство участников опроса имеют средний академический уровень успеваемости. Им комфортнее проводить время дома, но интереснее среди своих друзей, в связи с этим, можно сделать вывод о том, что коллективное детско-взрослое производство может стать альтернативой пребыванию дома и совместной деятельностью сплотить классный коллектив.

Выявление финансового положения учащихся, с помощью вопроса о наличии карманных денег, который показал, что учащиеся в подавляющем большинстве располагают личными средствами (суммы средств не уточняются). Однако большинство учащихся не возражают против дополнительного заработка и посильной трудовой занятости. Вопрос о распределении прибыли и использовании заработанных денег показал, что участники опроса планируют ее распределить на заработную плату или покупку себе гаджета, второй по популярности ответ был ответ – планирование и проведение совместных поездок и экскурсий. Многие хотели бы своим заработком помочь родителям, отдав всю сумму или купив им подарки.

Данные о месте создания производства разделились. Многие респонденты предполагают, подобное производство должно быть создано на базе школы или отдельно стоящего, но относящегося к школьному комплексу учебно-производственного комбината. Остальные респонденты в выборе не определились.

В качестве основных направлений планируемого детско-взрослого производства («школьного – бизнеса») респонденты отдали предпочтение столярной мастерской, типографии, школьной теплице и фотоателье. Были предложены варианты швейного цеха и магазина-мастерской кулинарии. При этом мнение детей разделилось: одни предпочли бы работать под началом родителей, другие – под руководством специалистов. Поддержку этой идеи респонденты ожидают от педагогов (65%) и от родителей (70%).

Таким образом, оказалось, что интерес учащихся к школьному производству значительный, следовательно, создание детско-взрослого образовательного производства на базе образовательной организации было бы популярным. Среди планируемых результатов такого производства кроме материальной выгоды следует указать формирование у учащихся и педагогов таких необходимых качеств, как:

· мотивация к качественному труду;

· умение осуществлять трудовую деятельность,

· ответственность за работу не только перед собой, но и перед коллективом;

· овладение особенностями делового, межличностного общения;

· трудовая дисциплина;

· возможность принятие важных решений; взаимовыручка.

Этот вид деятельности сделает значительный вклад в воспитательный процесс образовательных организаций. И к созданию такого производства, к руководству им современные педагоги также должны быть подготовлены.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что подготовка педагога к осуществлению профессиональной деятельности, в частности, воспитательной, может быть эффективной лишь при условии динамики социальных процессов, отраженных в мировоззрении его членов и в общественном мнении. Эта деятельность требует изыскания инновационных возможностей и ресурсов профессионального образования. При этом, система профессионального образования в целях учета требований социального заказа к педагогической деятельности может черпать ресурсы, как в инновациях, так и в ретроспективе опыта педагогов-мастеров прошлого.

Рецензенты:Филиппова Л.В., д.ф.н., профессор, ФГБОУ ВПО ННГАСУ, г. Нижний Новгород;

Быстрицкая Е.В., д.п.н., доцент, профессор кафедры общей и социальной педагогики ФГБОУ ВПО НГПУ им. К. Минина, г. Нижний Новгород.

Библиографическая ссылка

Шесслер О.В., Суханова М.Э., Яременко И.Ю., Полинова М.В. ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ К СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=19991 (дата обращения: 15.02.2026).