Сценарный (средовой, системный) подход применяется как для повышения выразительности праздничной среды, так и для обновления рутинных процессов жизнедеятельности. Сверхзадачей архитектурного сценария, рождающегося в напряжении «мыслительного и знакового изготовления проекта как текста, выполненного в определенном профессиональном языке проектирования» [3], видится целостность среды в многообразии ее художественного насыщения, соответствуя согласно стандартам XXI в. нормальному качеству жизни. Конкретный потенциал сценарного проектирования представляют стабильные и мобильные элементы среды. К первым относятся объемно-планировочные константы: оси, узлы, архитектурные доминанты, – а также процессы, обладающие постоянством в пространстве и времени: транспортные потоки, пешеходные маршруты, традиционные праздничные ритуалы. Ко вторым – средства локального преобразования объемно-планировочных констант: техническое оснащение, декор, реклама и т.п. Стабильные и мобильные элементы в соответствии с проектным заданием собираются в отдельные фрагменты – условно, малые пространства, рассматриваемые как своеобразные мизансцены в единстве сценария. В случае, когда основным мобильным элементом среды замышляется световое оборудование, мизансценами архитектурного сценария становятся малые светопространства вокруг особо важных точек. Как показывает новейшая практика, за умением создавать их, пользуясь различными приемами искусственного освещения с учетом закономерностей зрительного восприятия, – будущее. В реалиях провинциального города сценарное проектирование малых светопространств с последовательной репрезентацией знаковых объектов представляет самостоятельный предмет исследования.

Светопространства как объект и сценарное проектирование как предмет исследования

О свете как о первостепенном профессиональном инструменте мечтали братья Веснины, чей знаменитый клуб «сверкал радиусами белого света и раздвигал ночь» [10]. Уже с конца 1920-х гг. было ясно, что светом разной яркости и цвета можно усилить тектонику образа, подчеркнуть пропорциональные и пластические отношения, интегрировать объект в среду, собирать и членить среду и т.д. [18]. В последнее десятилетие интерес к перспективам световой архитектуры и светового дизайна резко возрос. Пока между этими областями нет корректного разграничения, зависимого, например, от пространственного масштаба решаемой задачи или от стабильности заказываемого результата – теоретическая проблематика того и другого представляется единой. Фундамент ее понимания заложен в трудах Н. М. Гусева, В. Г. Макаревича [6], Н. И. Щепеткова [20], А. В. Ефимова [7] и др. На этом фундаменте прослежено немало зависимостей городских пространств от дневного и ночного освещения в самом широком диапазоне. Есть работы общего и частного характера, вплоть до практических рекомендаций. Предметом первых стали: система «светодекоративной организации архитектурной среды» [16], интегральная модель «проектных действий, необходимых для достижения комплексной организации световой среды города» [2], концепция освещения исторической архитектуры с сохранением эмоциональной оценки «зрительных образов при дневном и искусственном свете» [1] и т.д. К работам частного характера можно отнести исследование идеологической подоплеки распределения «световых зон и эффектов как дневного, так и ночного освещения» [4] в структуре выдающегося памятника или исследование композиционных приемов, основанных на «количественных и качественных параметрах освещения», для конкретной прибрежной панорамы [9]. Таким образом, наряду с путями решения утилитарных задач наблюдается тенденция выделения художественно-смыслового начала в формировании светопространств.

Вопрос о сценарном мышлении архитектора, который, «с одной стороны, проектирует, создает проект, а с другой стороны, организует деятельность потребителей» с помощью самых разных инструментов, многократно поднимался. По убеждению Г. П. Щедровицкого, формы данного метода, существующего «тысячи лет в человеческой культуре», привлекались для решения тактических вопросов городского развития, когда требовалось «обеспечить соответствие функции организации или программирования и отобразить ее как содержание, <…> выразительную функцию…» [19]. В частности, в «методе архитектурно-ландшафтного сценария» [11], разработанном Коробовой, акцентируется культурная специфика города. Сценарные методы преобразования среды, оказывающей влияние на «эмоциональное и общее состояние человека в процессе жизнедеятельности через восприятие, кинестезические и другие ощущения…» [15], – неиссякаемая тема научной полемики, поскольку возможности сценарного подхода в архитектурном проектировании, в частности, в проектировании светопространств, еще не обрели должного признания.

Объективные предпосылки сценарного проектирования малых светопространств

История отечественного проектирования светопространств вокруг знаковых объектов городской среды насчитывает полторы сотни лет. К самым ранним прецедентам их формирования относятся манипуляции с колокольней Ивана Великого, которую в 1883 г. нарядили в три с половиной тысячи электрических лампочек. В настоящее время прямо говорится, что «ночное зрелище светящейся Москвы превосходит дневную панораму по красоте и логике» [17]. Архитектурные объекты, выступающие из темноты, подобно вспыхивающим и гаснущим киноэкранам, оживают и двигаются вместе с сопредельным пространством, тем самым показывая, что столь эфемерная субстанция создает не просто эмоциональную атмосферу, но вторую реальность, более убедительную и насыщенную мировоззренческим содержанием, чем первая. Впрочем, благодаря внедрению цифровых технологий, эта виртуальная реальность тяготеет к фантастике, завоевывая все большие территории. От Лиона до Иерусалима и Дивали проводятся тематические фестивали света. В самостоятельный зрелищный жанр превращаются светодинамические феерии [12]. Уже не являются мировой сенсацией лазерные и голографические шоу с проекциями на фасады, воду, облака и т. д. [14].

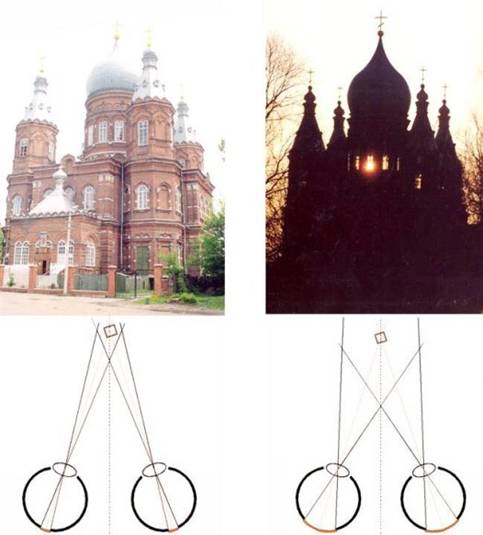

Феномен популярности световой архитектуры имеет объективные основания в физиологических особенностях зрительного восприятия человека, ограниченного 120 градусами в горизонтальной плоскости и 15 градусами над ней [21]. Исследования психофизиологов и офтальмологов обнаруживают разницу объемности объекта при дневном и ночном восприятии. Движение глаз в светлое время происходит с небольшой амплитудой, но зрительный аппарат работает по бинокулярному принципу, позволяющему нацеливать глаза в одну точку, на объект, оценивая расстояние и выделяя объект объемно, стереоскопически, в пластической четкости, полноте и детальности (рис. 1, а). Зрение в темноте приспосабливается к черно-белым градациям, его страховочный периферический аппарат активизируется, и амплитуда движения глаз увеличивается в два–три раза. Сведение взгляда в одну точку затрудняется, препятствуя оценке расстояния и объемному видению, зато изображение в периферической области сетчатки получается обобщенным, слитным, силуэтным, то есть, в приближенной, сгущенной, наступательной выразительности (рис. 1, б).

а) б)

Рис. 1. Вид храма днем и ночью в особенностях дневного и ночного зрения

Помимо законов статичного зрения в вечернее время, в восприятии светопространств работают факторы индивидуальной памяти и эмоций человека, длительности и ритма контакта. Как раз здесь приходится сталкиваться с режиссурой параметров контакта, с тем, что предусмотрено архитектурным сценарием. Это, например, распределение зон доступности и недоступности наблюдения, пространственных ориентиров и акцентов, подсознательно фиксируемой и трактуемой визуальной символики.

Все это позволяет говорить о первостепенной роли силуэта, контуров целостности, которая, с философской точки зрения, является идеальным состоянием объекта. Световая аранжировка силуэта, предельно контрастирующая с темным фоном, больше прочего несет на себе образную нагрузку. Взгляд человека вынужден выделять главные свойства архитектурной композиции: пропорции, уравновешенность цветотональных и тектонических отношений, верх и низ, симметрию и асимметрию, принципиальную разно-яркую плановость.

Тенденции сценарного проектирования малых светопространств

Нельзя забывать, что художественный образ архитектуры не тождественен зрительному, он синтезируется в сознании. Впечатления в зоне влияния освещаемого объекта накапливаются в движении, на подступах к нему, в предсказуемой последовательности и безотчетном сопоставлении с культурными шаблонами, уже осмысленными и присвоенными субъектом. Пространственные параметры светопространства закрепляются в памяти зрителя-пешехода в виде системы симультанных (единовременных) образов. Считается, что эти образы конструируются в памяти как плоскостные и объемные реперы, взаимодействующие подобно фигурам на шахматной доске. Причем память предпочитает их положительную эмоциональную окрашенность и старается игнорировать отрицательную. Образы светопространства вынашиваются, вызревают в сознании, как образы любимого произведения искусства или природы. В чувственный комплекс благоприятных условий запоминания входят: физические усилия (преодоление уклонов и извилистых маршрутов), острое ощущение погоды и времени года, резонирующая с личным настроением колористическая гамма среды, эффекты привычного эстетического удовлетворения или, напротив, фактор шокирующей неожиданности.

Все это, в многовариантном моделировании эмоций и мотиваций, прогоняется в архитектурном сценарии по одному из известных драматургических шаблонов. Среди подходящих шаблонов – классическая модель драматургической преемственности; постмодернистский адхокизм, когда зритель как бы растворен внутри создаваемого произведения; дискретный кинематографический коллаж, подразумевающий момент ожидания и угадывания и т.д. Природа немой архитектуры благоприятствует восприятию всякой недосказанности, втягивающей зрителя в сотворчество.

Как правило, временное построение сценария ведется либо по принципу равномерного раскрытия события в движении, либо по принципу нарастания интереса и кульминации его разрешения. В первом случае делается ставка на ритмизированное структурирование среды, во втором – на тактику ускорения подхода к доминантному элементу композиции. Некоторые сценарные разработки светопространств соединяют оба принципа. Сначала рассчитывается график продвижения по конкретному маршруту, ритмизированный средствами светодизайна, программируется поток впечатлений, которые накапливаются и развиваются. Уже в процессе погружения в целостность среды человек подготавливается к ее кульминации, к восприятию доминанты светопространства, где в свободном доступе открывается цель и смысл проделанного пути.

Заключение

Сценарный подход в проектировании светопространств особо актуален для разобщенных и разоренных центров провинциальных городов, нуждающихся в хоть каком-то восстановлении культурных смыслов поверх необратимо изменившейся застройки. Так, в сценарии преображения старейшей площади Пензы, где были разрушены два храма, с помощью освещения и панорамного проецирования предусматривается создание иллюзии их неизменного присутствия, не прерывавшейся связи времен. Здесь, вокруг главных видовых точек города решается автономия наиболее ответственных мизансцен, светопространств, отчуждаемых от остальных территорий материальными и оптическими границами, их замкнутость и открытость, связи, характеры доминант и второстепенных элементов. Тем самым материализуется надежда на то, что оживление артефактов истории и событий вокруг изменят отношение к данному месту и к городу вообще.

Рецензенты:Саломатин А.Ю., д.и.н., д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой теории государства и права и политологии ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический университет», г. Пенза;

Крутова Л.И., д.э.н., профессор, профессор кафедры экономической теории и мировой экономики ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический университет», г. Пенза.

Библиографическая ссылка

Кутырев В.Г., Стеклов А.М., Червяков М.М. СЦЕНАРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАЛЫХ СВЕТОПРОСТРАНСТВ ГОРОДА // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=19973 (дата обращения: 26.02.2026).