Изучению растительного покровавысокогорийнагорья посвящены рядтрудов [6; 8-10].Отдельные сведения о продуктивности и запасахфитомасстундровых сообществ имеются в работахВ.П. Седельникова, Е.Г. Зибзеева и Ч.Н. Самбыла[4; 5; 7]. Авторами приводится оценканадземнойфитомассы(далее НФМ) растительных сообществ горно-тундрового пояса, в основныхформациях детально выявлена степень участия кустистых лишайников и листостебельных мхов, площади которых традиционно используются местным населением под выпас диких и домашних животных.

Цельюработы является определение запаса фитомассы высокогорных сообществ верховьев р. Балыктыг-Хем, территории, характеризующей центральную часть нагорья Сангилен.

Район исследования находится между 50°06'07"с.ш. и 95°00'32"в.д., 49°52'01"с.ш. и 96°43'13"в.д.,характеризуется обширным поднятием длиной около 250 км и шириной почти 100 км[2]. По геологическому строению оно сложено докембрийскими (протерозойскими) отложениями. РекаБалыктыг-Хем (исток р. Малый Енисей) нагорья принадлежит к бассейну р. Енисей и берет начало с северных его склонов на высоте около 2760 м. По данным метеостанции «Эрзин», среднегодовая температура составляет здесь (-5)-(-6)°С, сумма годовых атмосферных осадков 400-600 мм. Средняя температура июля +13,7°С, января (-30,5)°С. Сумма активных температур не превышает 800°С [1].Территория нагорьяотносится к Сангиленскому лиственничному горно-тундровому округу Восточно-Саянской горно-таежной провинции [3]. Общая площадь округа – 1357,8 тыс. га.

Материалы и методы. Материалом для исследований послужили работы, проведенные во время полевого сезона 2013-2014 гг. в верховьях р. Балыктыг-Хем (50˚19′00.3″с.ш., 96˚27′40.4″в.д.), на территории, административно входящей в состав Тере-Хольского района Республики Тыва.Геоботанические описания девяти ключевых участков и учет фитомассы (всего55 площадок) проводились по стандартным методикам, подробно описанным в ранее опубликованных работах[5].

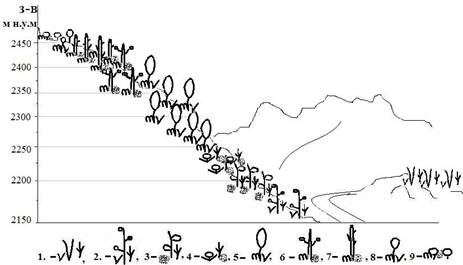

Результаты и их обсуждение. В районе исследования высокогорные сообщества сформированы в пределах высот от 2000 до 2500 м над уровнем моря (н.у.м.), приурочены к скалистым и выровненным вершинам, верхним частям склонов крутизной 5-45°, северо-восточной, восточной и юго-восточной экспозициям.

На территории исследования господствующей является горно-тундровая растительность(50˚19′00.3″с.ш., 96˚27′40.4″в.д.). Субальпийские луга встречаются фрагментарно и формируются в местах с повышенным снегонакоплением. В нижней части пояса, с высот 2150-2200 м н.у.м.,по склонамвосточной экспозиции произрастаютосоково-злаково-гераниевые луга,наюго-восточных, северо-восточных июжных склонах эти луга замещаютсяовсяницево-разнотравно-лишайниковыми,разнотравно-овсяницево-кладониевымии горцово-осоково-овсяницевыми тундрами (рис. 1).

Всредней части высокогорного пояса (2200-2400 м н.у.м.)встречаютсяосоково-мохово-ерниковые тундры с доминированием Betularotundifolia. Выше, на более крутых и каменистых склонах ценотическая роль доминанта снижаетсяи замещается Rhododendronadamsiiи Caraganajubata,которые активно принимают участие в формированиимохово-кладониево-адамсоворододендровых имохово-кладониево-карагановогривастовых тундр. Их ОПП– (100%), ВС становится трехъярусной, ВНварьирует от 25 до 30 видов на 100 м2,ВР – 80 см. В НФМ доминирует кустарниковая фракция (ПП – 70-80%, НФМ –75,9-95,5%), содоминируют моховая (Ditrichumflexicaule, Hylocomiumsplendens, Orthotrichumspeciosum,Orthotheciumchryseon,Pleuroziumschreberi, Pohliawahlendbergii, TereodonprocerrimusиTimmiabavarica) и лишайниковая фракции (Flavocetrariacucullata, Thamnoliavermicularis, Alectoriaochroleuca, Cladoniaarbusculassp. arbuscula), на фоне развития мхов и лишайников, участие трав снижается (3,8-0,3%). Запас НФМ колеблется от 1524,1 до 3286,9 г/м2 (в среднем 2476,0г/м2), НММ составляет 432,0-702,4г/м2.В ряду карагановогривастовые, адамсоворододендровые и ерниковые тундры, снижается масса не только кустарниковойфракции, но и их НФМ, значения которых тесно связано с биологическими особенностями доминирующих видов(табл. 1, 2).В трех вариантах кустарниковых тундр соотношение сосудистых и споровых растений различно. Например,в ерниковых тундрах оно составило1:10,5, адамсоворододендровых – 1:4,8, карагановогривастовых – 1:26,6. Аллокация корней растений вниз по почвенному профилю характеризуется тем, что на глубине 0-5 см обнаруживаются 64,5-96,1%. Ниже их количество снижается, что связано, в первую очередь, с каменистостью почв и близким залеганием горных пород. В кустарниковых тундрах, несмотря на столь значительное варьирование фракций в структуре НФМ и ПФМ, отношение НЧ и ПЧ равно 1:1.

Таблица 1

Запасы фитомассы высокогорных растительных сообществ нагорья Сангилен (абсолютносухой вес, г/м2)

|

Фракция |

Осоково-злаково-гераниевое |

Разнотравно-овсяницево-кладониевое |

Горцово-осоково-овсяницевое |

Овсяницево-разнотравно-лишайниковое |

Осоково-мохово-ерниковое |

|||||

|

НФМ*, в том числе: |

334,0±13,0 |

100 |

373,4±21,3 |

100 |

251,5±37,4 |

100 |

382,4±31,0 |

100 |

2617,0±50,9 |

100 |

|

кустарники |

- |

- |

26,9±15,6 |

7,2 |

15,1±4,2 |

6,0 |

- |

- |

2290,0±52,8 |

87,5 |

|

злаки |

54,8±5,2 |

16,4 |

84,2±5,3 |

22,5 |

92,5±28,7 |

36,8 |

39,9±3,8 |

10,4 |

34,9±9,2 |

1,3 |

|

осоки |

17,2±1,5 |

5,1 |

16,3±4,1 |

4,4 |

78,8±8,0 |

31,3 |

23,0±2,5 |

6,0 |

52,6±12,5 |

2,0 |

|

разнотравье |

248,4±13,4 |

74,4 |

70,6±6,9 |

18,9 |

62,4±13,8 |

24,8 |

136,9±9,5 |

35,8 |

12,6±2,8 |

0,5 |

|

мхи |

13,1±4,1 |

4,0 |

20,9±6,6 |

5,6 |

2,7±1,3 |

1,1 |

10,7±1,9 |

2,8 |

190,8±21,5 |

7,3 |

|

лишайники |

0,5±0,4 |

0,1 |

154,6±35,1 |

41,4 |

- |

- |

172,0±27,1 |

45,0 |

36,1±3,1 |

1,4 |

|

НММ |

319,1±46,8 |

100 |

648,3±67,9 |

100 |

316,5±28,4 |

100 |

211,7±11,9 |

100 |

702,4±9,3 |

100 |

|

Общая НЧ |

653,1±45,8 |

100 |

1021,7±84,5 |

100 |

568,0±63,7 |

100 |

594,1±31,0 |

100 |

3319,4±53,2 |

100 |

|

Корни 0-10 см |

1296,0±3,7 |

92,0 |

1912,0±23,4 |

91,6 |

2528,0±61,0 |

96,4 |

2576,0±23,2 |

95,3 |

2384,0±22,8 |

92,5 |

|

Корни 10-20 см |

112,0±2,1 |

8,0 |

176,0±4,3 |

8,4 |

120,0±0,3 |

4,5 |

128,0±0,7 |

4,7 |

192,0±5,8 |

7,5 |

|

Общая ПЧ |

1408,0±3,0 |

100 |

2088,0±26,8 |

100 |

2648,0±61,1 |

100 |

2704,0±23,5 |

100 |

2576,0±27,2 |

100 |

Примечание:* НФМ – надземная фитомасса, ПФМ – подземная фитомасса, НЧ – надземная часть, ПЧ – подземная часть, ± – ошибка средней, «-» – отсутствие фракции.

Таблица 2

Запасы фитомассы высокогорных растительных сообществ нагорья Сангилен (абсолютносухой вес, г/м2)

|

Фракция |

Мохово-кладониево-адамсоворододендровое |

Мохово-кладониево-карагановогривастовое |

Мохово- кладониево-дриадовое |

Мохово-осоково-ерниковое |

||||

|

НФМ в том числе: |

1524,1±51,4 |

100 |

3286,9±159,7 |

100 |

402,2±13,4 |

100 |

1368,1±86,6 |

100 |

|

кустарники |

1156,4±52,6 |

75,9 |

3139,4±150,4 |

95,5 |

0,0±0,0 |

0,0 |

1080,2±58,3 |

79,0 |

|

кустарнички |

69,0±6,3 |

4,5 |

19,2±1,6 |

0,6 |

228,2±7,3 |

56,7 |

17,9±4,5 |

1,3 |

|

злаки |

- |

- |

- |

- |

0,2±0,1 |

0,1 |

- |

- |

|

осоки |

38,1±4,4 |

2,5 |

8,8±1,6 |

0,3 |

0,1±0,0 |

0,0 |

130,3±32,1 |

9,5 |

|

разнотравье |

0,2±0,1 |

0,01 |

0,4±0,2 |

0,01 |

1,4±0,3 |

0,3 |

23,3±0,9 |

1,7 |

|

мхи |

79,9±3,1 |

5,2 |

58,0±3,0 |

1,8 |

25,7±2,1 |

6,4 |

70,9±2,6 |

5,2 |

|

лишайники |

180,4±5,4 |

11,8 |

61,0±7,4 |

1,8 |

146,7±6,4 |

36,5 |

45,5±1,5 |

3,3 |

|

НММ |

523,2±43,0 |

100 |

432,0±13,8 |

100 |

22,7±1,8 |

100 |

654,4±11,2 |

100 |

|

Общая НЧ |

2047,3±75,8 |

100 |

3718,9±164,0 |

100 |

424,9±13,3 |

100 |

2022,5±96,1 |

100 |

|

Корни 0-10 см |

1362,1±23,3 |

86,4 |

3136,6±132,0 |

92,2 |

893,0±7,6 |

100 |

3185,6±95,0 |

98,0 |

|

Корни 10-20 см |

214,5±8,2 |

13,6 |

266,2±14,3 |

7,8 |

- |

- |

64,0±7,2 |

2,0 |

|

Общая ПЧ |

1576,6±28,2 |

100 |

3402,8±140,8 |

100 |

893,0±7,6 |

100 |

3249,6±98,0 |

100 |

Верхнюю часть высокогорного пояса (2450-2500 м н.у.м.) занимают дриадовые тундры. С увеличением высоты н.у.м. их ОПП снижается до 90-80%, ВС становится двухъярусной, ВН – 25-30 видов на 100 м2, ВР – 6-11 см. В НФМ кустарничковая фракция является ведущей (ПП – 80-85%, НФМ – 56,7%). Ее образуютDryasoxyodonta(ПП ‑ 65%), незначительно Arctouserythrocarpa,Vacciniumvitis-idaea, Salixberberifolia, S. turczaninowii,S. rectijulisиEmpetrumnigrum, их НФМ составляет 228,2 г/м2 (56,7%). СодоминируютCladoniaarbuscula, C. nivalis,Cladoniafurcata, C. turgida,Cetrariaislandica, Thamnoliavermicularis(лишайниковаяфракция),Pylaiseiaepolyontha, Hedwigiaciliata (моховая). Общий запас НФМ – 382,4 г/м2, НММ –22,7 г/м2. Соотношение сосудистых и споровыхрастений равно1:1,3, НЧ и ПЧ – 2:1.

Имеющиеся данные дриадовых тундр близлежащих территорий позволяют нам отметить, что к югу, юго-востоку нагорья меняется видовой состав содоминирующей лишайниковой фракции (AlectoriaochroleucaиA. nigricans), уменьшается НФМ кустарничков в 2 раза (хр. Аршан Дабаны-Нуру), напротив, к северу ее масса увеличивается в 1,6 раза (хр. Академика Обручева, Тумат-Тайга), что связано с географическим положением хребтов, а также влиянием влажных воздушных масс.К юго-востоку (хр.Аршан Дабаны-Нуру) заметно усиливается роль разнотравной фракции (6,9-16,0%), снижается моховой (0,9%) и к западу (хр. Улар) вовсе исчезает.Выявлено, чтов дриадовых тундрах, в зависимости от горных систем, меняется не только величина НФМ доминирующей фракции, но и видовой состав сопутствующих растений, от которых зависит фракционный состав НФМ.

Среди дриадовых тундр,в местах снежных забоев,в растительном покрове появляются мохово-осоково-ерниковыетундры сОПП – 95%, трехъярусной ВС иСВН – 26 видов на 100 м2.Приуроченность этих тундр к открытым и выровненным местам с экстремальными условиями среды отражается на ВР (40 см),сниженииПП (40%) и НФМ (79,0%) кустарниковой фракции, и тем не менее в НФМ продолжает оставаться ведущей.Анализ фракционного состава НФМ мохово-осоково-ерниковых тундр показывает снижение роли моховой фракции до 5,2%, что связано с деятельностью иссушающих ветров,отрицательно влияющих на водный режим мхов. Снижение мощности мохового покрова способствует увеличению НФМ осоковой фракциив 2,5 раза по сравнению с ерниковыми тундрами нижележащего уровня. Несмотря на снижение величины общей НФМ (1368,1 г/м2) и НФМ кустарников (1080,2 г/м2),соотношение сосудистых и споровых растений, а также НЧ и ПЧ остается прежним.

Таким образом, в районе исследования в нижней части высокогорного пояса травяные и лишайниковые тундры имеют ландшафтное значение, субальпийские лугавстречаются локально. В среднем и верхнем поясах значительные площади занимают кустарниковые и шпалерно-кустарничковыеценозы соответственно. Наибольшие запасы фитомассы характерны для сообществ, произрастающих в средней части горно-тундрового пояса, с высотой н.у.м. эти показатели уменьшаются.В структуре надземной фитомассыусиливается роль кустарниковой(15,1-95,5%) и кустарничковой(19,2-56,7%) фракций, соотношение сосудистых и споровых растений варьируетот 1:55,1до 1:1,3, а такженадземной и подземной частейот 4,6:1 до 2:1.В кустарниковых тундрах, несмотря на столь значительное варьирование фракций в структуре НФМ и ПФМ, отношение НЧ и ПЧ равно 1:1, в дриадовых тундрах – 2:1.Во фракции мортмассы определенная закономерность не обнаруживается. На глубине 0-10 см располагается 86,4-100% подземных органов растений, в том числе 62,5-100%корней обнаруживается на глубине 0-5(7) см, что является характерным для высокогорий Тувы.

Автор выражает благодарность д-ру биол. наук, проф. У.Н. Кавай-оол за ценные советы при написании статьи, а также канд. биол. наук И.А. Артемову и канд. биол. наук О.Ю. Писаренко, которые организовали экспедицию и оказывали важную методическую помощь в определении мхов, злаков и осок.

Рецензенты:Кавай-оол У.Н., д.б.н., профессор, зав. лабораториейгенетики Тувинского государственного университета, г. Кызыл;

Сагды Ч.Т., д.б.н., профессор кафедры педагогики и методики дошкольного и начального образования Тувинского государственного университета, г. Кызыл.

Библиографическая ссылка

Самбыла Ч.Н. СТРУКТУРА ФИТОМАССЫ ВЫСОКОГОРНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ ВЕРХОВЬЕВ РЕКИ БАЛЫКТЫГ-ХЕМ НАГОРЬЯ САНГИЛЕН (РЕСПУБЛИКА ТЫВА) // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=19861 (дата обращения: 15.02.2026).