Цель нашего исследования – установление значения длительно некомпенсированного нетяжелого тиреотоксикоза на дисфункцию сердечно-сосудистой системы, ее вегетативную регуляцию, метаболические показатели и психоэмоциональные характеристики.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 65 пациентов с диффузным токсическим зобом (возраст 46±11,2 года, длительность заболевания 1,8 (1,0; 4,3) года). На момент обследования все пациенты были в состоянии тиреотоксикоза: ТТГ<0,4мМЕ/л, св.Т4 2,3 (1,7; 3,7) нг/дл, св.Т3 10,5 (7,8; 21,5) пмоль/л. В исследование не включались пациенты с уже известной патологией сердечно-сосудистой системы. Оценивался тиреоидный статус (ТТГ, Т4своб., Т3своб.) и липидный спектр. Проводилось инструментальное обследование сердечно-сосудистой системы: суточное мониторирование артериального давления (СМАД) на аппарате «МнСДП-2» (Нижний Новгород, программа «BPLab»), ЭКГ-мониторирование по Holter (ХМ-ЭКГ) на аппарате Astrocard®; вариабельность ритма сердца (ВРС) анализировали по холтеровским записям. При анализе записей ХМ-ЭКГ оценивались частота сердечных сокращений (ЧСС), возможные нарушения ритма, стандартные показатели ВРС: SDNN, SDANN, RMSSD, SDNNi, NN50 и pNN50. Оценка вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой системы также осуществлялась при исследовании коротких записей ЭКГ (5 минут) с помощью аппаратно-диагностического комплекса ВНС-Микро (программа анализа «Поли-Спектр»). Изучались основные компоненты спектральной мощности: высокочастотный (HF), характеризующий парасимпатические влияния, низкочастотный (LF), ответственный за вклад симпатического звена ВНС, общая мощность спектра (TP) и соотношение LF/HF. Показатели HF, LF оценивались в нормализованных единицах (n.u.) по формуле HF(LF)/(TP - очень низкие частоты)х100. Для уточнения нормативных значения спектрограммы обследована группа лиц без патологии сердечно-сосудистой системы, сопоставимая по возрасту. Эхокардиографию проводили по общепринятой методике на аппарате Vivid S6 (General Electric, США). Психоэмоциональный статус оценивался при проведении психометрического тестирования: шкала тревоги Спилбергера, опросник депрессии Бека.

Результаты и обсуждение. Состояние тиреотоксикоза характеризовалось классическими гормонально-метаболическими изменениями со стороны тиреоидного статуса и биохимических показателей. Липидограмма у пациентов некомпенсированным тиреотоксикозом находилась в пределах референсных значений, однако отмечена тенденция к повышению уровня общего холестерина (ХС) и его атерогенных фракций с увеличением возраста и длительности заболевания. Данная связь подтверждается положительной корреляцией соответствующих параметров: возраст и ХС (r=0,529, р=0,003), возраст и ХС-ЛПНП (r=0,543, р=0,0007); длительность заболевания и ХС (r=0,605, р=0,007), длительность заболевания и ХС-ЛПНП (r=0,606, р=0,021).

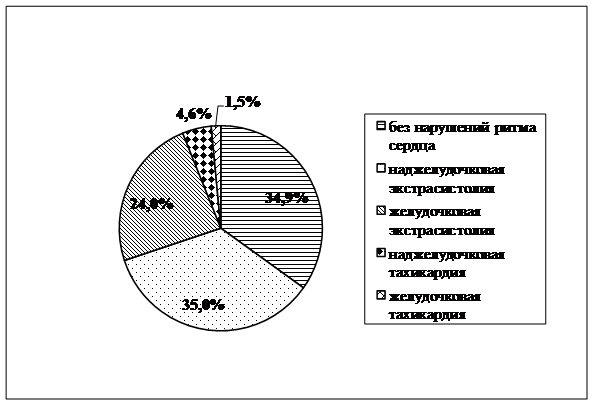

У всех пациентов, включенных в наше исследование, единственной кардиальной жалобой была тахикардия в состоянии покоя, усиливающаяся при нагрузке. Большинство имели синусный ритм сердца с наличием экстрасистол наджелудочковых (35% случаев) и желудочковых (24% случаев), выявлены эпизоды наджелудочковой тахикардии у трех пациентов и желудочковой тахикардии у одного пациента (рис. 1). Отмечена положительная связь показателей Т4своб. с частотой сердечных сокращений (r=0,452, р=0,034) и с эпизодами тахикардии (r=0,435, р=0,043).

Рис. 1. Частота нарушений ритма сердца у больных некомпенсированным тиреотоксикозом

При изучении временных показателей вариабельности ритма сердца (ВРС) по суточным записям ЭКГ отмечено снижение общего вегетативного тонуса (SDNN до 102 мс) и дисбаланс с превалированием парасимпатического звена регуляции (повышение RMSSD до 37 мс) в сравнении с нормативными значениями (согласно рекомендациям Европейского кардиологического общества и Северо-Американского общества стимуляции и электрофизиологии, 1993). Выявлена парадоксальная взаимосвязь между уровнями ТТГ, Т4своб. и основными звеньями вегетативной регуляции сердечного ритма. При снижении уровня ТТГ (при уровне < 0,1 мМЕ/л), возрастало влияние высокочастотных компонентов ВРС: RMSSD и pNN50% (r=-0,506, р=0,038; r=-0,513, р=0,036). Повышение Т4своб. (в пределах гипертиреоидного статуса) ассоциировалось с уменьшением активности низкочастотного компонента – SDANN (r=-0,471, р=0,036). Эти данные указывают на преобладание парасимпатического звена. Известно, что состояние тиреотоксикоза сопровождается гиперсимпатикотонией [1; 4], однако выявленные взаимосвязи позволяют предположить истощение симпатического отдела ВНС на фоне длительно сохраняющейся патологической гиперпродукции тиреоидных гормонов, что может проявиться в относительном приросте парасимпатических влияний.

Оценивая результаты спектрального анализа коротких записей ЭКГ у пациентов некомпенсированным тиреотоксикозом в состоянии покоя, отмечено недостоверное снижение общей мощности спектра, высокочастотного компонента и увеличение мощности в диапазоне низких частот в сравнении с группой контроля (р>0,05). Большой интерес вызвала оценка вегетативной реактивности (ВР) по результатам ортостатической пробы. Пациенты с некомпенсированным тиреотоксикозом отличались более низкими показателями общей мощности – 1407 мс2 против 3616 мс2 контрольной группы (р=0,01), и низким уровнем LF и LF/HF. Показатель же высокочастотных колебаний был значительно выше в группе пациентов с гиперфункцией щитовидной железы. Следует отметить, что при проведении ортостатической пробы за нормальную ВР принято считать возможное снижение общей мощности спектра, а также его составляющих компонентов следующим образом – в большей степени уменьшение HF и в меньшей – LF, таким образом, показатель низкочастотных колебаний в нормализованных единицах возрастает. Данную модель ВР полностью воспроизводит группа контроля, где виден относительный прирост симпатических влияний после проведения пробы. В группе пациентов некомпенсированным тиреотоксикозом также отмечено снижение общей мощности, однако выявлен относительный прирост мощности высокочастотных волн, вследствие чего коэффициент LF/HF оказался ниже в сравнении с группой контроля (1,774 против 4,775 соответственно, р=0,02) (табл. 1).

Таблица 1

Сравнение показателей вариабельности сердечного ритма пациентов с тиреотоксикозом и контрольной группы (М±σ)

|

Показатели |

Пациенты с тиреотоксикозом |

Контрольная группа |

P |

|

Исходный фон |

|||

|

SDNN, мс |

55,750±11,536 |

55,933±24,39 |

0,984 |

|

RMSSD, мс |

54,500±19,079 |

43,733±28,90 |

0,355 |

|

pNN50, % |

29,913±12,608 |

2797,313±10756,59 |

0,479 |

|

TP, мс^2 |

2518,375±1088,150 |

3598,400±2744,70 |

0,301 |

|

ULF, мс^2 |

702,000±504,820 |

1149,800±1684,26 |

0,474 |

|

VLF, мс^2 |

598,000±350,222 |

356,933±282,97 |

0,087 |

|

LF, мс^2 |

684,750±375,897 |

946,133±720,96 |

0,352 |

|

HF, мс^2 |

534,000±259,713 |

1145,600±1232,97 |

0,184 |

|

LFnorm, n.u. |

57,075±12,849 |

51,140±17,24 |

0,403 |

|

HFnorm, n.u |

42,925±12,849 |

48,860±17,24 |

0,403 |

|

LF/HF |

1,595±1,049 |

1,590±2,04 |

0,994 |

|

Ортостатическая проба |

|||

|

SDNN, мс |

44,375±9,410 |

54,067±18,78 |

0,187 |

|

RMSSD, мс |

41,588±14,265 |

28,333±15,84 |

0,061 |

|

pNN50, % |

20,525±11,543 |

6,787±9,96 |

0,007 |

|

TP, мс^2 |

1407,750±534,074 |

3616,385±2238,10 |

0,013 |

|

ULF, мс^2 |

366,375±263,210 |

641,692±492,79 |

0,163 |

|

VLF, мс^2 |

299,125±233,700 |

732,538±505,54 |

0,035 |

|

LF, мс^2 |

383,625±126,763 |

1798,692±1520,99 |

0,017 |

|

HF, мс^2 |

358,750±173,089 |

443,385±359,59 |

0,543 |

|

LFnorm, n.u. |

52,388±16,200 |

79,362±7,65 |

0,00005 |

|

HFnorm, n.u |

47,613±16,200 |

20,638±7,65 |

0,00005 |

|

LF/HF |

1,774±2,403 |

4,755±2,96 |

0,026 |

|

Коэффициент 30/15 |

1,371±0,170 |

1,260±0,15 |

0,143 |

Наличие парадоксальной реакции при проведении ортостатической пробы (возрастание парасимпатических влияний) может быть проявлением снижения чувствительности синусного узла к нервным влияниям в условиях длительной гиперсимпатикотонии, что отмечено в работах Kienzle M.G. и соавт. (1992), а также свидетельствовать об истощении активности симпатического звена в регуляции сердечного ритма. Таким образом, несмотря на клинические признаки симпатической активации у наших пациентов, вариабельность ритма сердца значительно снижена и нарушено нормальное вегетативное обеспечение деятельности ССС.

Параметры СМАД у пациентов с тиреотоксикозом находились в пределах нормальных значений: среднее систолическое АД днем (САДд) 125,3+14,1 мм рт. ст., среднее диастолическое АД днем (ДАДд) 74,1+9,0 мм рт. ст., среднее САД ночью 118,8+15 мм рт.ст., среднее ДАД ночью 66,5+8,6 мм рт.ст.. Однако отмечено отсутствие адекватного снижения ночного давления (суточный индекс САД 4,5%) и, следовательно, повышение показателей «нагрузки давлением» в ночные часы (индекс времени САД 20% [0; 50]). Выявлены статистически значимые корреляции между состоянием тиреоидного статуса и показателями СМАД. В частности, уровень Т4своб. напрямую коррелировал с уровнями среднего САД (r=0,420, р=0,026) и среднего ДАД (r=0,499, р=0,006) в ночное время суток, а также с индексом времени ДАДд (r=0,507, р=0,004). Значение Т3своб. было связано с индексом времени САДд (r=0,495, р=0,026) и индексом времени ДАДд (r=0,554, р=0,011). Выявленные изменения сочетались с неблагоприятным влиянием низкого уровня ТТГ на суточный индекс ДАД (r=-0,415, р=0,043).

Профиль артериального давления больных тиреотоксикозом имеет специфические особенности - характеризуется повышенным пульсовым АД (ПАД). Результаты нескольких крупномасштабных исследований продемонстрировали, что ПАД может быть более сильным предиктором сердечно-сосудистого риска, чем диастолическое или систолическое АД у лиц пожилого и среднего возраста [3; 5]. По среднему пульсовому АД 51,7±9,2 мм рт.ст. наши пациенты относятся к 3-й группе по рекомендациям A. Benetos, что может сопровождаться увеличением фатальных событий. Найдена положительная корреляция св.Т4 и уровня среднего пульсового АД (r=0,406, р=0,048).

При анализе основных параметров эхокардиограммы, отражающих размеры и систолическую функцию левого желудочка, очевидных отклонений от нормы не выявлено: КДО= 106±19,2 мл, КСО=33,4±8,9 мл, УО=70,2±15,8 мл, ФВ=67,7±4,2%, МЖП=10,4±1,4 мм, ЗСЛЖ=11,2±1,5 мм, ИММЛЖ=119±17,5 г/м2. При проведении корреляционного анализа вышеперечисленных значений ЭхоКГ с показателями СМАД и ХМ-ЭКГ отмечены статистически значимые положительные взаимосвязи. Величина ИММЛЖ росла при повышении средн. САДд (r=0,809, р=0,01), средн. пульсового АД (r=0,738, р=0,03), показателей «нагрузки давлением» (ИндВрСАДд, ИндВрСАДн, где р<0,05), вариабельности САДн (r=0,810, р=0,01) и средней ЧСС (r=0,747, р=0,03). Показатель фракции выброса достоверно уменьшался от ЧСС (r=-0,705, р=0,03). Возрастной фактор и уровень ТТГ были негативно связаны с состоянием основных объемных характеристик левого желудочка (КДО, КСО, УО, где р<0,05) (табл. 2).

Таблица 2

Взаимосвязь основных параметров Эхо-КГ с показателями СМАД, ХМ-ЭКГ, возрастным фактором и уровнем ТТГ

|

Сравниваемые величины |

Спирмена R |

p-уров. |

|

Возраст & КСР |

-0,773021 |

0,008739 |

|

Возраст & КДО |

-0,753803 |

0,011795 |

|

Возраст & КСО |

-0,772040 |

0,008880 |

|

Возраст & УО |

-0,710366 |

0,021325 |

|

ВариабДАДдень & SDNN (ms) |

-0,455747 |

0,033039 |

|

ВариабДАДдень & SDANN (ms) |

-0,440945 |

0,039965 |

|

САД сред.день & ИММЛЖ |

0,809524 |

0,014903 |

|

ИндВрСАДдень & ИММЛЖ |

0,738095 |

0,036553 |

|

СрПульсАДсуточн. & ИММЛЖ |

0,738095 |

0,036553 |

|

ИндВрСАДночь & ИММЛЖ |

0,706599 |

0,050063 |

|

ВариабСАДночь & ИММЛЖ |

0,810197 |

0,014753 |

|

ТТГ & КСР |

-0,75442 |

0,018823 |

|

ТТГ & КСО |

-0,81223 |

0,007819 |

|

Средн.ЧСС & ФВ |

-0,705907 |

0,033579 |

|

Средн.ЧСС & ИММЛЖ |

0,747042 |

0,033177 |

Выявленные особенности позволяют предположить развивающуюся дисфункцию миокарда, в отсутствии ее клинических признаков, прогрессирование которой зависит от степени выраженности тиреотоксикоза, возраста пациента и неблагоприятных изменений суточного профиля АД и ЧСС.

Стойкое избыточное содержание тиреоидных гормонов оказывает неблагоприятное влияние на психоэмоциональную сферу [2]. При анализе шкалы тревоги Спилбергера выявлено наличие тревожных расстройств различной степени выраженности. Высокое тревожное состояние (ТС) отмечено почти у половины пациентов (46%), остальные имели низкий и умеренный уровень тревожности. Выраженная и умеренная личностная тревога (ЛТ) определялись с равной частотой. Наряду с тревожной симптоматикой у половины пациентов определялись и признаки депрессии. Согласно опроснику Бека тяжелая степень депрессии выявлена у 18% пациентов, «легкая» - у 28%. Чем выше были значения ТТГ (от 0,005 до 0,14 мМЕ/л), тем выше балл депрессивных расстройств (r=0,435, р=0,005). Уровни реактивной и личностной тревоги оказывали прямое влияние на некоторые показатели суточного мониторирования артериального давления. Балл по ТС коррелировал с величиной средн.САДд (r=0,382, р=0,040), средн.ДАДд (r=0,556, р=0,001), средн.ДАДн (r=0,513, р=0,005), индексом времени ДАДн (r=0,436, р=0,020). Значение балла ЛТ было связано со средн.САДд (r=0,551, р=0,001), средн.САДн (r=0,403, р=0,033) и индексом времени ДАДн (r=0,426, р=0,023).

Изменения психоэмоциональной сферы способствовали вегетативному дисбалансу в регуляции сердечного ритма. Наличие положительной корреляции между ТС и SDANN (r=0,403, р=0,045) и обратной связи ЛТ и RMSSD (r=-0,568, р=0,008) свидетельствовало о повышении тонуса симпатического звена при нарастании симптомов тревоги.

Выводы

1. У пациентов с тиреотоксикозом без клиники сердечно-сосудистой патологии имеются признаки повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний: отсутствует адекватное снижение АД ночью, увеличение АД нагрузки временем, увеличение ПАД, что коррелирует с выраженностью гиперфункции щитовидной железы.

2. У пациентов с некомпенсированным тиреотоксикозом снижен общий вегетативный тонус, вегетативная реактивность проявляется истощением симпатического звена. Тревожно-депрессивные расстройства различной степени выраженности сопряжены с вегетативным дисбалансом.

3. Формирование кардиальной дисфункции с возможным развитием сердечной недостаточности, опережая появление ее клинических симптомов, сопряжено с низким уровнем ТТГ.

Рецензенты:Хлынова О.В., д.м.н., профессор, ГБОУ ВПО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь;

Щекотов В.В., д.м.н., профессор, ГБОУ ВПО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь.

Библиографическая ссылка

Тарбеева Н.С., Смирнова Е.Н. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ВЫЯВЛЕНИИ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ТИРЕОТОКСИКОЗОМ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=19851 (дата обращения: 15.02.2026).