Актуальность

Современный подросток испытывает значительную психоэмоциональную и информационную нагрузку, что негативно сказывается на его адаптационных возможностях и уровне здоровья [1; 7; 8]. Ценностные ориентиры поведения подростка складываются из ряда параметров, позволяющих учесть не только предпочтения ребенка в микросоциальной сфере, но и причины недовольства индивидуума своим положением как в своей социальной группе, так и в повседневном микросоциальном окружении [3; 5]. Мы заведомо не стали касаться уровня притязаний ребенка и направленности устремлений ребенка в планах на ближайшее или отдаленное будущее. С одной стороны, этим факторам уделяется достаточно большое внимание в современной отечественной социальной педиатрии [6]. С другой стороны, это социально значимые факторы, а следовательно, при групповом тестировании ребенок будет отмечать не столько свои потребности, сколько потребности того социального окружения, в котором он находится [4]. Боязнь выделиться из социальной группы своим собственным мнением значительно снизит ценность полученного материала.

В связи с вышеизложенным целью настоящего исследования является получение медико-социального портрета современного городского подростка, проживающего в типичном для Центральной России областном центре.

Материалы и методы. Публикация осуществляется в рамках исследования, выполняемого при финансовой поддержке ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд»: «Медико-социальная характеристика современных городских подростков 12-16 лет», проект № 15-06-10075.

Нами были отобраны 811 подростков 12-16 лет, постоянно проживающих на территории г. Твери и обучающихся в общеобразовательных школах, расположенных в разных районах города. Обследование проводилось на базе МОУ «СОШ № 22», МОУ «СОШ № 36» и МОУ «СОШ № 53».

Соотношение мальчиков и девочек соответствовало реально существующему соотношению мальчиков и девочек в школах, включенных в обследование, и составило 399 мальчиков и 412 девочек. В ходе работы проводилось математическое планирование объема необходимых исследований. Объем выборки был определен с помощью формулы Меркова-Полякова.

Учитывая, что нами анализировались экстенсивные показатели, для оценки достоверности полученных результатов использовался непараметрический критерий - метод угловых отклонений Фишера, позволяющий оценить достоверность различий при виде распределения, отличном от нормального [2].

Обследование проводили в естественных условиях, не отклоняясь от привычного для ребенка режима дня и не нарушая организационно-методических мероприятий образовательного учреждения. В ходе исследования использовались неинвазивные методики. Были использованы медико-социальные методы исследования, а именно экспериментальный, социологический и статистический. Сбор первичной информации осуществлялся методами неформализованного интервьюирования и анкетирования, а также выкопировки данных из первичной медицинской документации.

Результаты и обсуждение

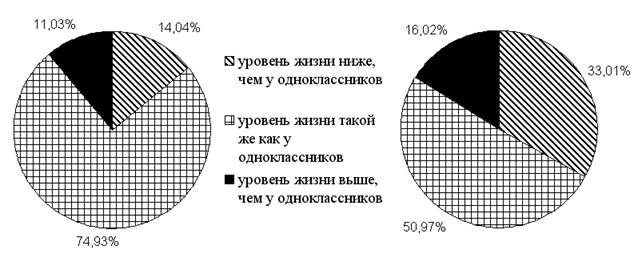

По нашим данным, 62,76% подростков 12-16 лет не испытывают дискомфорта в отношении своего материального положения и оценивают его как среднее. Каждый пятый ребенок (23,67%) считает, что материальное положение его семьи хуже, чем у одноклассников, и только 13,56% опрошенных уверены, что они живут лучше, чем одноклассники. В то же время среди девочек наблюдается более напряженная картина – удовлетворены своим материальным положением только 50,97% опрошенных; каждая третья девочка считает, что уровень жизни ее семьи ниже, чем у окружающих (p<0,001), и только 16,02% считают, что живут лучше окружающих (рис. 1). У мальчиков картина более стабильна – 3/4 обследованных считают уровень жизни своей семьи средним.

|

|

|

|

группа мальчиков n=399 |

группа девочек n=412 |

Рис. 1. Структура самооценки подростками уровня жизни своей семьи, в зависимости от пола ребенка (1º=3,6%)

Следует отметить, что, по данным медицинской документации, низкая материальная обеспеченность семьи была выявлена только у 9,49% обследованных, что свидетельствует о завышенных оценках материальных потребностей у обследованных подростков.

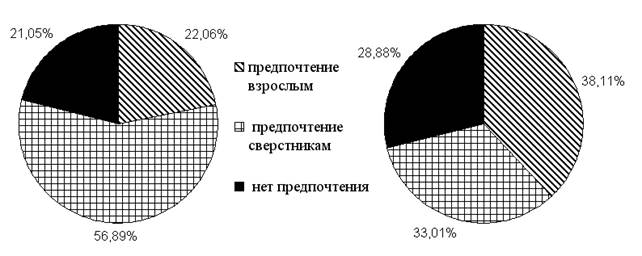

Ведущие причины неудовлетворенности подростком своим материальным положением представлены на рис. 2. Наиболее частой причиной недовольства является неудовлетворенность имущественным положением семьи респондента (46,12%), причем девочки указывают эту причину в 1,4 раза чаще, чем мальчики (р<0,01). На втором месте по значимости стоит неудовлетворенность подростка количеством и качеством своей одежды (36,74%). Более половины девушек отметили эту причину как ведущую, что в 2 раза чаще, чем в группе мальчиков (р<0,001). Третьим по значимости фактором, определяющим недовольство ребенком его уровнем жизни, является неудовлетворенность подростка количеством и качеством личных вещей – данный признак встретился у 31,69% опрошенных, причем у девочек в два раза чаще, чем у мальчиков.

Рис. 2. Ведущие причины неудовлетворенности подростком своим материальным положением в зависимости от пола ребенка (%)

Как видно из данных, представленных на рис. 2, отсутствие собственного жилья у семьи респондента является фрустрирующим фактором у 30,46% опрошенных. Достоверных гендерных различий в отношении данного фактора мы не выявили. Аналогичная тенденция прослеживается и в отношении такого признака, как «недостаток одежды и личных вещей».

Обращает на себя внимание, что мальчики в качестве факторов неудовлетворенности своим материальным положением указывали ограничение в развлекательной сфере. Каждый третий мальчик жаловался на недостаток доступа в Интернет, что достоверно чаще как по сравнению с популяцией, так и по сравнению с аналогичной группой девочек (р<0,01 и р<0,001 соответственно). Мальчики в семь раз чаще, чем девочки, жаловались на отсутствие доступа в Интернет (р<0,05), хотя для популяции эта жалоба и не была распространенной - 3,95%.

Остановимся на ценности наличия/отсутствия/недостатка количества игрушек, как одной из причин неудовлетворенности подростком своим материальным положением. Мальчики чаще, чем девочки, отмечали у себя именно недостаток игрушек по сравнению со сверстниками (р<0,001). Девочки, наоборот, в 1,75 раза чаще жаловались на отсутствие игрушек.

Другим немаловажным показателем, характеризующим ценностные ориентиры поведения подростка, является наличие у ребенка предпочтения в своих микросоциальных контактах.

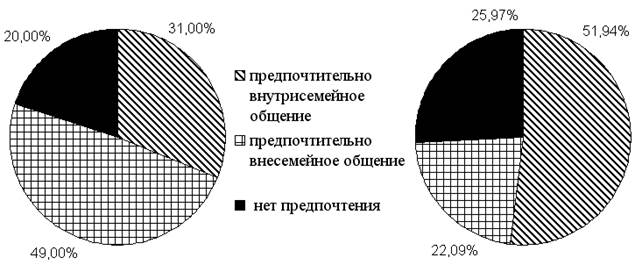

Рассмотрим систему микросоциальных контактов «взрослый - респондент - сверстник» (рис. 3). В популяции 44,76% подростков предпочитают общаться со сверстниками, 30,09% со взрослыми и лишь 25,03% опрошенных не имеют предпочтений. В то же время мальчики достоверно чаще отдают предпочтение общению со сверстниками, чем девочки (р<0,001). В свою очередь среди девочек 12-16 лет доля лиц, предпочитающих общаться со взрослыми, возрастает в 1,7 раза по сравнению с аналогичным показателем у мальчиков (р<0,01).

|

|

|

|

группа мальчиков n=399 |

группа девочек n=412 |

Рис. 3. Структура самооценки ценности общения в системе «взрослый – респондент –сверстник» в зависимости от пола ребенка (1º=3,6%)

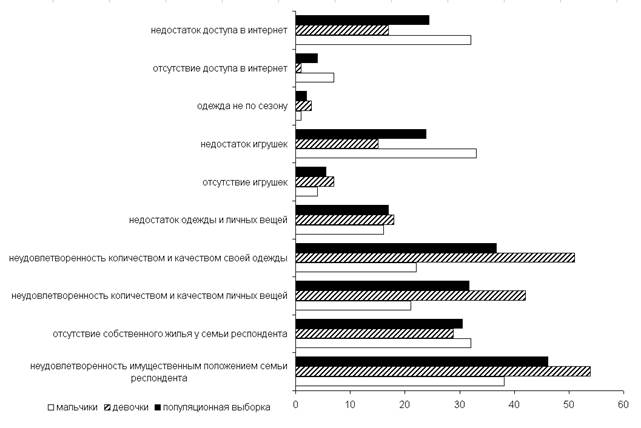

На рис. 4 представлены гендерные различия в системе микросоциальных контактов «внутрисемейное общение – внесемейное общение». По нашим данным, в популяции 41,68% детей предпочитают внутрисемейные контакты, 35,27% предпочитают внесемейные контакты и только 23,06% не имеют предпочтений. Почти половины мальчиков 12-16 лет отдают предпочтение общению вне семьи (р<0,001). Обследованные нами девочки чаще предпочитали внутрисемейное общение - 51,94% (р<0,001).

|

|

|

|

группа мальчиков n=399 |

группа девочек n=412 |

Рис. 4. Структура самооценки ценности общения в системе «внутрисемейное общение – внесемейное общение» в зависимости от пола ребенка (1º=3,6%)

Заключение. Таким образом, каждый четвертый городской подросток 12-16 лет, обучающийся в общеобразовательной школе, испытывает неудовлетворенность материальным положением своей семьи. Девочки чаще, чем мальчики, расценивают материальное положение своей семьи как низкое, что не соответствует объективным данным по материальному положению этих семей. Полученные данные позволяют подтвердить различия в ценностных ориентирах мальчиков и девочек подросткового возраста. Для девочек обследуемой возрастной группы наиболее значимым является недостаточный уровень «взрослых» материальных благ, а именно неудовлетворенность имущественным положением семьи респондента, неудовлетворенность количеством и качеством личных вещей, неудовлетворенность количеством и качеством своей одежды. Для мальчиков более характерны «детские» ценности - недостаток доступа в Интернет, отсутствие доступа в Интернет, недостаток игрушек. При этом объективно низкий уровень жизни семьи мальчиками воспринимается более спокойно, чем девочками. Выявленную закономерность подтверждает и тот факт, что система микросоциальных контактов «взрослый – респондент - сверстник» у мальчиков смещена в сторону общения со сверстниками, а у девочек в сторону общения со взрослыми. Внутрисемейные микросоциальные контакты имеют высокую значимость для девочек, в то время как для мальчиков характерна высокая значимость общения со сверстниками. Полученные результаты свидетельствуют о продолжении развития негативных тенденций в микросоциальном здоровье городских подростков в возрасте 12-16 лет.

Публикация осуществляется в рамках исследования, выполняемого при финансовой поддержке ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд»: «Медико-социальная характеристика современных городских подростков 12-16 лет», проект № 15-06-10075.

Рецензенты:

Асеев А.В., д.м.н., доцент, заведующий кафедрой фтизиатрии ГБОУ ВПО «ТГМУ» МЗ РФ, г. Тверь;

Колбасников С.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей врачебной практики (семейной медицины) ФДПО, интернатуры и ординатуры ГБОУ ВПО «ТГМУ» МЗ РФ, г. Тверь.

Библиографическая ссылка

Жуков С.В., Дербенев Д.П., Королюк Е.Г., Рыбакова М.В., Петров В.П., Терещук М.К., Семакова Т.В., Шарый Н.В. ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДСКИХ ПОДРОСТКОВ 12-16 ЛЕТ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=19837 (дата обращения: 15.02.2026).