В современных условиях глобальная сеть Интернета, с одной стороны, объединяет людей, с другой — несет серьезные угрозы, которые распространяются со скоростью вируса: киберпреступность, киберэкстремизм, кибертерроризм. Особенность всех явлений с приставкой «кибер» заключается в том, что их очень сложно контролировать в огромной информационной Сети, при этом они с молниеносной скоростью находят своих сторонников и получают активную поддержку [1].

Экстремизм – это один из типов девиантного поведения личности, направленного против существующих в обществе норм, правил, принципов, обычаев, традиций [2]. Киберэкстремизм же – частое явление в социальных сетях, блогосфере, форумах и сетевых сообществах. Мы определяем данное понятие как явление, возникающее в киберпространстве, основанное на реализации чрезвычайных, решительных взглядов и мер, с использованием информационных технологий, направленных против существующих в обществе норм, правил, принципов, обычаев и традиций.

Киберэкстремистскую деятельность мы рассматриваем как деятельность экстремистов, связанную с реализацией системы мер, сосредоточенных против существующих в обществах норм, правил, принципов, обычаев и традиций, с применением информационных технологий. Наиболее подвержены влиянию киберэкстремизма такие слои населения, как учащиеся школ и студенты, так как данная социальная группа, хотя и является активным пользователем, но не обучена самостоятельно и осознанно воспринимать и обрабатывать тот информационный поток, который находится в сети Интернет. Вышестоящее актуализирует рассматриваемую проблему.

Цель исследования

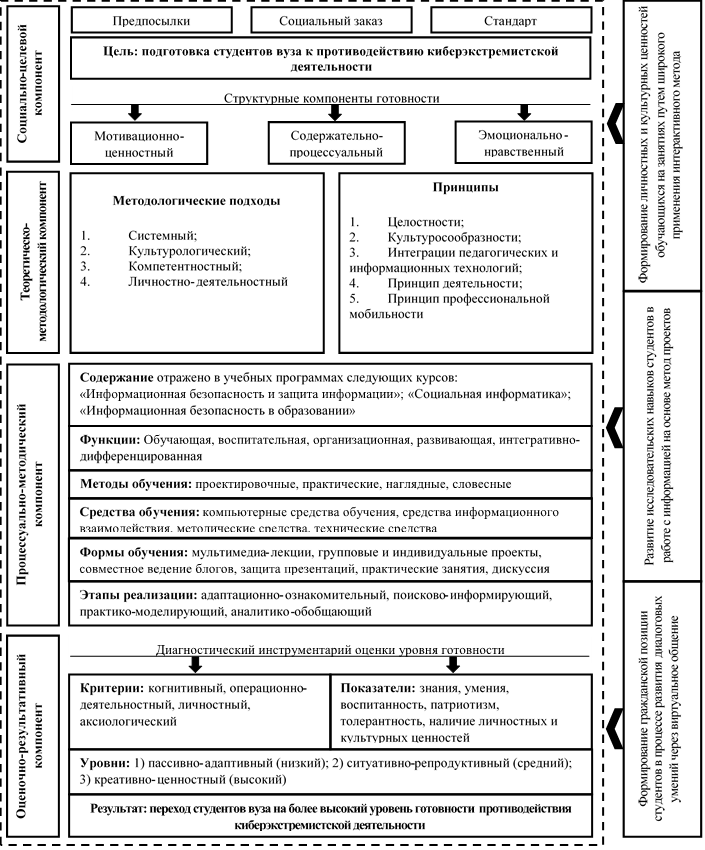

В данной статье мы представляем описание разработанной нами модели подготовки студентов вуза к противодействию киберэкстремистской деятельности, которую мы определяем как структурно-функциональную. Целью создания модели является описание рассматриваемого процесса с целью дальнейшего управления им, а цель самой модели заключается в подготовке студентов вуза к противодействию киберэкстремистской деятельности.

Материал и методы исследования

Разработанная модель рассматривается нами как открытая подсистема, встроенная в контекст образовательной подготовки студентов, и содержит следующие компоненты: социально-целевой, теоретическо-методологический, процессуально-методический и оценочно-результативный, каждый из которых выполняет соответствующие функции.

При выделении социально-целевого компонента исходили из того, что организация процесса начинается с формулирования его цели, которая определяется социальным заказом общества – выпускник вуза с высоким уровнем подготовки к противодействию киберэкстремистской деятельности. Данный социальный заказ отражается в нормативных образовательных документах, направленных на специальную подготовку специалистов в этой области с учетом требований современного периода.

Рассматриваемый компонент включает структурные блоки готовности: мотивационно-ценностный блок, представленный патриотическими и культурными ценностями, потребностями в превенции явлений киберэкстремизма; содержательно-процессуальный блок, содержащий знания и умения по превенции явлений киберэкстремизма среди студентов; блок эмоционально-нравственный, который содержит личные и профессиональные ценности.

Теоретико-методологический компонент модели включает подходы и вытекающие из них принципы к подготовке студентов вуза к противодействию киберэкстремистской деятельности. В качестве методологической основы рассматриваемого процесса были выбраны системный, компетентностный, личностно-деятельностный и культурологический подходы.

Значение системного подхода в нашем исследовании состоит в том, что он позволяет: рассмотреть подготовку студентов вуза к противодействию киберэкстремистской деятельности как целостную систему; четко задать цели данной системы; определить содержание компонентов, из которых образована система, определив функции, уровни и этапы рассматриваемого процесса; динамику ее функционирования и раскрыть взаимосвязь всех составляющих компонентов.

Компетентностный подход в нашем процессе позволяет обеспечить главный результат – сформировать у студентов соответствующие компетентности, обеспечивающие им эффективное противодействие киберэкстремистской деятельности и, как отмечает И.А. Зимняя, способствует ее практической, прагматической и гуманистической направленности [3].

Подготовка студентов вуза к противодействию киберэкстремистской деятельности на основе личностно-ориентированного подхода обеспечивает опору на потенциал личности студента и развитие ее задатков и способностей, представляет органичное взаимодействие преподавателя и обучающихся, в ходе которого педагог создает условия к саморазвитию студента. Личностно-деятельностная дидактическая система позволяет при этом ввести студента в ситуацию, побуждающую выбор ценностных оснований собственного поведения, поиск смысла происходящего, рефлексию собственного поведения, принятие собственных решений [4].

В связи с выбранными подходами нами определены в модели следующие принципы:

1) принцип целостности;

2) принцип культуросообразности;

3) принцип интеграции педагогических и информационных технологий;

4) принцип сотрудничества;

5) принцип деятельности;

6) принцип профессиональной мобильности.

Принцип целостности предполагает целостное восприятие студентом окружающего мира в системе Интернет через виртуальное общение в информационных сетях. Принцип культуросообразности направлен на культивирование определенных этических установок по отношению к существующим в обществе нормам, правилам, принципам, обычаям и традициям. Становясь носителем культурно-исторических ценностей страны, студент воспринимает, репродуцирует эти ценности и стремится к творчеству новых культурных реалий, что является необходимым критерием эффективного противодействия явлениям киберэкстремизма.

Принцип интеграции педагогических и информационных технологий обеспечивает повышение качества подготовки студентов вуза в соответствии с требованиями современного информационного общества путем использования новейших информационных технологий в образовательном процессе. Принцип сотрудничества обеспечивает формирование субъект-субъектных отношений между участниками образовательного процесса, признание равноценности друг друга, проявление уважения, доверия и индивидуальной ответственности за выстраивание диалогических отношений в процессе реального и виртуального общения в сети Интернет, самореализации своей гражданской позиции и толерантного отношения к партнерам.

Принцип деятельности предполагает, что подготовка студентов вуза к противодействию киберэкстремистской деятельности происходит успешно за счет активной жизненной позиции и самореализации себя в учебно-профессиональной деятельности, направленной на получение новых знаний, приобретение, осмысление ценностей и процессов получения, обработки и переработки информации.

Принцип профессиональной мобильности обеспечивает развитие готовности студентов вуза быстро осваивать информационные технологии, перенос знания в реальную профессиональную деятельность, гибкое реагирование на нововведения, развитие потребности в непрерывном самообразовании в области новых информационных технологий и новейших методов превенции явлений киберэкстремизма.

Процессуально-методический компонент включает в себя методы и средства, формы обучения, функции, содержание и этапы реализации подготовки студентов вуза к противодействию киберэкстремистской деятельности. Методы подготовки студентов включают в себя: дискуссии (круглые столы, дебаты, мозговые штурмы), доказательство, критику, упражнения, защиты проектов, кейс-стади, проблемные методы, методы проектов и др. В качестве основных педагогических средств выступают: компьютерные средства обучения, средства информационного взаимодействия и технические средства. Кроме того, при подготовке студентов важную роль играют разнообразие и богатство организационных форм обучения: мультимедиа-лекции, защиты групповых и индивидуальных проектов, совместное ведение блогов, дискуссии, практические занятия, защиты презентаций и курсовых работ.

Процессуально-методический компонент включает в себя такие функции подготовки студентов вуза, как обучающая, воспитательная, организационная, развивающая, интегративно-дифференцированная. Обучающая функция направлена на формирование у студентов профессиональных знаний, умений и навыков в сфере противодействия киберэкстремизму. Воспитательная функция заключается в гражданском, патриотическом и нравственном воспитании студентов. Развивающая функция состоит в развитии у студентов их интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы. Организационная функция направлена на формирование умений студентов по организации противодействия киберэкстремистской деятельности среди молодежи. Интегративно-дифференцированная функция обеспечивает результативность учебно-познавательной деятельности в сфере превенции киберэкстремизма за счет дифференциации и индивидуализации обучения.

Содержание программы подготовки студентов вуза к противодействию киберэкстремистской деятельности может быть включено в учебные программы следующих курсов: «Информационная безопасность и защита информации», «Социальная информатика», «Информационная безопасность в образовании». Данный компонент включает следующие этапы подготовки студентов вуза к противодействию киберэкстремистской деятельности: адаптационно-ознакомительный, поисково-информирующий, практико-моделирующий, аналитико-обобщающий. Каждый этап направлен на достижение различных задач; каждый из последующих этапов включает результаты предыдущего и может существовать только на их основе.

Оценочно-результативный компонент модели включает уровни, критерии и показатели готовности студентов вуза к противодействию киберэкстремистской деятельности.

Следуя логике нашего исследования, мы остановились на трех уровнях готовности студентов – пассивно-адаптивном (низкий), ситуативно-репродуктивном (средний) и креативно-ценностный (высокий). Каждый уровень определяется по четырем критериям: когнитивному, операционно-деятельностному, личностному, аксиологическому. Эффективность функционирования любой модели зависит от реализации определенного комплекса условий [4]. Нами предложен комплекс педагогических условий:

1) формирование личностных и культурных ценностей обучающихся путем широкого применения на занятиях интерактивных методов;

2) формирование гражданской позиции студентов в процессе развития диалоговых умений через виртуальное общение;

3) развитие исследовательских навыков студентов в работе с информацией на основе метода проектов.

Выявленные педагогические условия характеризуются взаимозависимостью и взаимодополнением друг друга.

Разработанная нами модель подготовки студентов вуза к противодействию киберэкстремистской деятельности представлена на рисунке 1.

Заключение

Структурно-функциональная модель характеризуется:

1) целостностью, так как все указанные компоненты взаимосвязаны между собой, несут определенную смысловую нагрузку и работают на конечный результат — переход студента вуза на более высокий, качественно новый уровень противодействия киберэкстремистской деятельности;

2) открытостью, так как модель встроена в контекст системы профессиональной подготовки студентов вуза.

Суть разработанной модели подготовки студентов вуза к противодействию киберэкстремистской деятельности заключается в обеспечении перехода на более высокий уровень готовности студента к противодействию киберэкстремистской деятельности.

Рис. 1. Модель подготовки студентов вуза к противодействию киберэкстремистской деятельности

Рецензенты:

Сайгушев Н.Я., д.п.н., профессор кафедры педагогики профессионального образования ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск;

Недосекина А.Г., д.п.н., профессор, зав. кафедрой педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Магнитогорская государственная консерватория им. М.И. Глинки», г. Магнитогорск.

Библиографическая ссылка

Савва Л.И., Доколин А.С. МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗА К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КИБЕРЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=19754 (дата обращения: 07.01.2026).