Ишемическая болезнь сердца в настоящее время приобретает эпидемический характер. По данным ВОЗ, ИБС составляет в среднем 53 % всех смертельных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний среди лиц в возрасте 45–64 лет [1, 4]. Особое положение в общей структуре ИБС занимает ишемическая кардиомиопатия (ИКМП). ИКМП характеризуется дилатацией, прежде всего, левого желудочка (ЛЖ), а в поздних стадиях – и других камер сердца, прогрессированием сердечной недостаточности по типу систолической и диастолической дисфункции, появлением локальных зон асинергии [6]. С целью верификации диагноза используют инвазивные и неинвазивные методы диагностики. В стандартной ЭХОКГ оценка систолической функции ЛЖ основана на измерении ударного объема, фракции выброса, фракции укорочения, объемов ЛЖ в конце систолы и диастолы. Тканевая допплерэхокардиография (ТДЭхоКГ) – метод, позволяющий оценивать скорость движения (продольное сокращение) миокарда в различные фазы сердечного цикла. Измерение скорости перемещения левого атриовентрикулярного кольца миокарда при помощи ТДЭхоКГ позволяет оценить глобальную функцию левого желудочка [2, 3, 5].

Цель: изучить продольную сократительную функцию миокарда левого желудочка у пациентов с ишемической кардиомиопатией по результатам тканевой допплер-эхокардиографии.

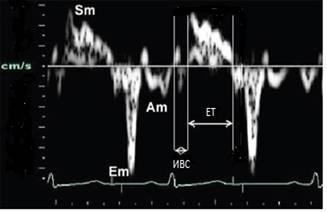

Материалы и методы: в проспективное исследование было включено 45 пациентов в возрасте от 45 до 65 лет с ИКМП, которые проходили лечение в кардиологическом отделении ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 4 имени В. И. Ленина» в 2013–2014 гг. Диагноз ИКМП выставлялись на основании жалоб, анамнеза заболевания, физикального обследования, инструментальных (ЭКГ, ЭХО-КГ, ХМЭКГ, коронарографии и др.) и лабораторных данных, согласно Рекомендаций по диагностике и лечению стабильной стенокардии ВНОК, 2008г., Рекомендаций по диагностике и ведению больных стабильной ИБС Американского кардиологического колледжа (АСС) и Американской ассоциации сердца (АНА) 2012 г., Рекомендаций по ведению стабильной коронарной болезни сердца Европейского общества кардиологов, 2013г.; Клинических рекомендаций по диагностике и лечению хронической ишемической болезни сердца МЗРФ 2013 г. и формулировали по Международной Классификации Болезней (X пересмотра). Для оценки тяжести хронической сердечной недостаточности (ХСН) использовали классификацию Нью-Йоркской ассоциации кардиологов (NewYorkHeartAssociation - NYHA) и классификацию Василенко и Стражеско. Критериями включения в исследование были: 1) наличие симптомов ХСН в покое и/или при физической нагрузке в течение последних 6 месяцев до исследования, 2) наличие ИБС и перенесенный в прошлом (за 6 месяцев и ранее) инфаркт миокарда (по анамнестическим данным и данным инструментальных исследований), 3) наличие систолической дисфункции миокарда левого желудочка (ФВ ЛЖ по Симпсону менее 45 %) 4) дилатация левого желудочка (индекс КДО > 110 мл/м2, индекс КСО > 80 мл/м2). Группу контроля составили 30 соматически здоровых лиц Астраханской области. Трансторакальная включала наряду с общепринятыми методиками (одномерной, двухмерной ЭхоКГ, импульсно-волновой и цветовой Д-ЭхоКГ) и импульсно-волновую ТДЭхоКГ на уровне МФК с последующей обработкой данных. Анализ продольного движения миокарда проводился в стандартном верхушечном, контрольный объем ТД (5×8 мм) размещали в латеральной и медиальной частях МФК в апикальном 4-камерном срезе в наиболее яркой цветовой зоне фиброзного кольца. Проводился анализ скоростных и временных параметров ТДЭхоКГ (Smmax-максимальная систолическая скорость миокарда ЛЖ, ИВСм – период изоволюмического сокращения МФК (мс), ЕТ сист – время выброса в систолу (мс)) полученных от латеральной (МФКл) и медиальной (МФКм) частей фиброзного кольцамитрального клапана (рис. 1).

Рис. 1. Принцип определения скоростных и временных показателей движения в систолу фиброзного кольца митрального клапана по ТДЭхоКГ

Статистическая обработка данных проводилась при помощи статистической программы STATISTICA 11.0, использовали количественные переменные, представленные в виде среднего значения ± стандартной ошибки отклонения от среднего (М±m). Достоверность различий количественных признаков определяли с помощью критерия Стьюдента (t) для сравнения независимых выборок. Результаты рассматривали как статистически значимые при р<0,05, р – достигнутый уровень значимости.

|

Скорость засыпания

|

Очень долго (1) |

Долго (2) |

Средне (3) |

Недолго (4) |

Мгновенно (5) |

|

Продолжительность сна

|

Очень короткий (1) |

Короткий (2) |

Средний (3) |

Долгий (4) |

Очень долгий (5) |

|

Глубина сна (количество ночных пробуждений)

|

Очень часто (1) |

Часто (2) |

Нечасто (3) |

Редко (4) |

Нет (5) |

|

Качество сна |

Очень плохо (1) |

Плохо (2)

|

Средне (3) |

Хорошо (4) |

Отлично (5) |

|

Количество сновидений |

Множественные (1) |

Частые (2) |

Умеренные (3) |

Временами (4) |

Нет (5) |

|

Самочувствие после утреннего пробуждения |

Очень плохо (1) |

Плохо (2) |

Средне (3) |

Хорошо (4) |

Отлично (5) |

Средний возраст обследованных больных составил 56,3±1,11 года, средняя длительность заболевания –3,7±0,9 года. У всех больных в анамнезе были указания на 1–3 документированных инфаркта миокарда. Фракция выброса в группе пациентов с ИКМП составила 37,4±1,8 %, в контрольной группе 56,3±1,2 %. Частота сердечных сокращений (ЧСС) в сравниваемых группах достоверно не различались, исследование проводилось при синусовом ритме.

Результаты: по классическим представлениям, функция миокарда заключается в сокращении и расслаблении, а точнее, сокращение миокарда приводит к сужению полости и изгнанию крови из желудочков, а расслабление миокарда – к расширению и наполнению желудочков. Но в действительности существует не два, а четыре основных движения миокарда: сужение, сокращение, удлинение и расширение. Появление ТДЭхоКГ дало возможность оценить продольную систолическую функцию левого желудочка при различной патологии. Систолическая трансформация желудочков состоит из двух фаз: изоволюмического сокращения, когда объем желудочка постоянен, а давление возрастает до величины, достаточной для закрытия атриовентрикулярных клапанов, но недостаточной для открытия полулунных и второго периода – систолической ретракции желудочка, одновременно происходит уменьшение длины и ширины желудочка (сближение основания сердца с верхушкой).

В таблице 1 представлены результаты временных параметров изометрических и динамических фаз сокращения миокарда ЛЖ и максимальная скорость продольного движения миокарда левого желудочка больных ИКМП и лиц группы контроля.

Таблица 1

Показатели скорости и длительности движения фиброзного митрального кольца в систолу

|

Показатель |

Группа контроля |

Пациенты с ишемической кардиомиопатией |

||

|

|

Медиальная часть МФК |

Латеральная часть МФК |

Медиальная часть МФК |

Латеральная часть МФК |

|

Sm max (см/с) |

9,4±0,3 |

12,2±0,4 |

6,4±0,4* |

6,8±0,3** |

|

ИВС, мс |

64±6,9 |

69±7,4 |

101,3±7,8* |

98,6±8,5** |

|

ЕТ, мс |

286,5±17,1 |

288,2±15,3 |

254,5±18,4* |

258±14,9** |

Примечание:

* (р‹0,05) – достоверность различий данных, полученных от медиальной части МФК, между группой контроля и пациентами с ИКМП;

** (р‹0,05) – достоверность различий данных, полученных от латеральной части МФК, между группой контроля и пациентами с ИКМП.

Представленные в таблице 1 результаты показывают, что показатели глобальной систолической функции ЛЖ у больных ИКМП были снижены и достоверно отличались от контроля по всем изучаемым показателям.

Таким образом, нарушение продольной систолической функции левого желудочка при ИКМП проявляется изменениями показателей тканевого допплеровского спектра от фиброзного кольца митрального клапана: снижением продольной систолической скорости ЛЖ, систолическим запаздыванием (удлинением времени изоволюмического сокращения), а также сокращением времени выброса ЛЖ. Включение тканевой допплерографии в стандартное ЭхоКГ исследование позволит более тщательно оценить изменения систолической функции левых отделов сердца у пациентов с ИКМП.

Рецензенты:

Попов Е. А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой поликлинического дела и скорой медицинской помощи с курсом семейной медицины ГБОУ ВПО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Астрахань;

Орлов М. А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской реабилитации ГБОУ ВПО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Астрахань.

Библиографическая ссылка

Мясоедова Е.И., Полунина О.С., Севостьянова И.В., Воронина Л.П. ПРОДОЛЬНАЯ СИСТОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=19690 (дата обращения: 15.02.2026).