В настоящее время существует достаточно сведений об этиологии и патогенезе воспалительных заболеваний пародонта и кариеса зубов [1; 2; 4]. Несмотря на это, отсутствует снижение частоты встречаемости данных патологий. Отечественные и зарубежные исследователи отмечают приоритетное влияние патогенной микрофлоры в развитии стоматологических заболеваний [2-4; 6], а ухудшение гигиенического состояния полости рта на фоне лечения с применением съемной и несъемной ортодонтической техники – одним из ключевых факторов риска развития данных патологий [2; 3; 5-7].

По данным Е.С. Брянцевой (2011), через 12 месяцев аппаратурного лечения у врача-ортодонта с использованием несъемной ортодонтической техники повышается риск возникновения кариозного процесса в пришеечной области и на гладкой поверхности фронтальной группы зубов [1]. Установлено, что изменения клинических параметров тканей пародонта, возникающие в результате применения таких конструкций, частично нормализуются только спустя 3 месяца после их снятия [7]. Однако до настоящего времени нет данных о состоянии тканей полости рта у лиц с I-III степенью скученности зубов на этапах аппаратурного лечения.

Цель исследования

Изучить в динамике состояние тканей полости рта у подростков с I–III степенью скученности зубов на этапах аппаратурного лечения у врача-ортодонта.

Материалы и методы исследования

Нами было проведено исследование стоматологического статуса у 124 условно здоровых подростков с I–III степенью скученности зубов в возрасте 12–16 лет, находящихся на аппаратурном лечении у врача-ортодонта, проживающих с момента рождения в г. Красноярске, обладающих компенсированной степенью активности кариеса зубов, клинически здоровыми тканями пародонта.

Обследуемые были распределены на три группы: группу контроля составили подростки без ортодонтического лечения (39 человек), группа № 1 – пациенты, находящиеся на лечении с использованием съемных ортодонтических аппаратов (42 подростка), группа № 2 – подростки с брекет-системой (43 подростка).

До начала лечения все пациенты были обучены стандартной методике чистки зубов. Контролируемую гигиену полости рта у подростков всех групп проводили три раза в неделю на протяжении первого месяца, далее два раза в месяц в течение девяти месяцев, и затем один раз каждые два месяца.

У всех обследуемых один раз в шесть месяцев осуществлялось изучение стоматологического статуса с использованием индексов КПУ зубов для определения интенсивности кариеса постоянных зубов. Определяли: индекс Greene-Vermillion (OHI-S) для характеристики гигиены полости рта, индекс РМА в модификации Parma для оценки степени тяжести гингивита, тест эмалевой резистентности (ТЭР-тест) с целью определения кислотоустойчивости эмали зубов.

Результаты исследования

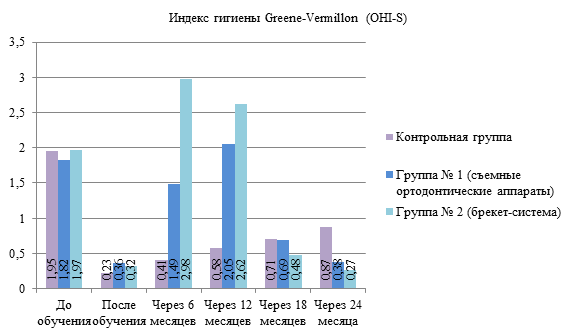

До начала ортодонтического лечения у всех пациентов регистрировался неудовлетворительный уровень гигиены полости рта (рис. 1).

Рис. 1. Результаты определения индекса гигиены у подростков с I-III степенью скученности зубов на этапах ортодонтического лечения

Однако после обучения стандартному методу чистки зубов и проведения контролируемой гигиены значения данного показателя существенно снизились. Спустя 6 месяцев после начала аппаратурного лечения мы наблюдали значительное повышение показателей индекса гигиены в группах № 1 и № 2 по отношению к контрольной. Так, у обследуемых со съемными ортодонтическими аппаратами уровень гигиены полости рта снизился в 4,1 раза, а у пациентов с брекет-системой – в 9,3 раза. Высокие значения отмечались и через год аппаратурного лечения у пациентов обеих групп сравнения. Так, в группе № 2 к концу первого года регистрировался плохой уровень гигиены полости рта (2,62±0,03 балла), а в группе № 1 – неудовлетворительный (2,05±0,05 балла). Через полтора года от начала лечения показатель индекса гигиены у подростков со съемными и несъемными аппаратами оценивался как хороший (0,69±0,03 и 0,48±0,05 балла соответственно). Через два года – значение показателей индекса гигиены у пациентов группы № 2 было достоверно ниже (p<0,05), чем в группе 1.

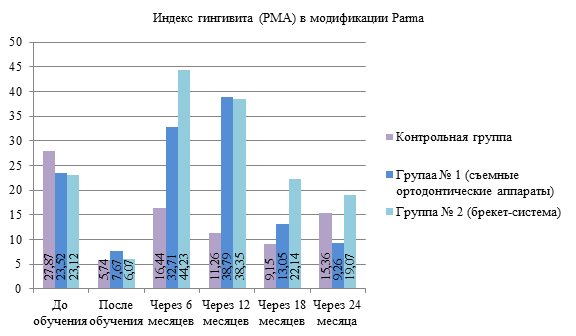

Анализ состояния тканей пародонта у обследуемых показал, что во всех трех группах до начала аппаратурного лечения были выявлены высокие значения индекса гингивита (рис. 2).

Рис. 2. Результаты определения индекса гингивита (РМА) у подростков с I-III степенью скученности зубов на этапах ортодонтического лечения

После обучения гигиене полости рта значение показателей данного индекса достоверно снижалось у всех пациентов. Однако через полгода после фиксации съемных и несъемных аппаратов вновь отмечались высокие показатели в группах сравнения (32,71±1,05% и 44,23±2,34% соответственно), что соответствует средней степени тяжести гингивита у подростков 1 и 2 групп. Тенденция к улучшению состояния тканей пародонта отмечалась лишь через полтора года от начала аппаратурного лечения (группа № 1 – 13,05±1,07%, группа № 2 – 22,14±1,49%). При этом показатели в группе подростков с брекет-системой были выше по сравнению с остальными группами и возрастали с увеличением срока аппаратурного лечения.

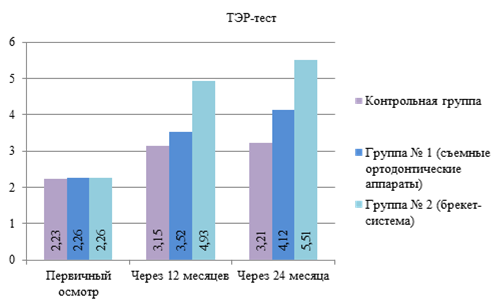

На первичном осмотре анализ степени структурно-функциональной резистентности эмали зубов у подростков всех трех групп показал высокую устойчивость к кариесу. Через 12 месяцев значение данного показателя в контрольной группе увеличилось в 1,4 раза, а в группах № 1 и № 2 в 1,5 и 2,2 раза соответственно. Спустя 2 года аппаратурного лечения у подростков со съемными ортодонтическими аппаратами показатель резистентности эмали увеличился в 1,8 раза по сравнению с первичным осмотром и составил 4,12±0,25, у пациентов с брекет-системой – в 2,4 раза и был равен 5,51±0,29 балла (рис. 3).

Рис. 3. Результаты определения структурно-функциональной резистентности эмали у подростков с I-III степенью скученности зубов на этапах ортодонтического лечения

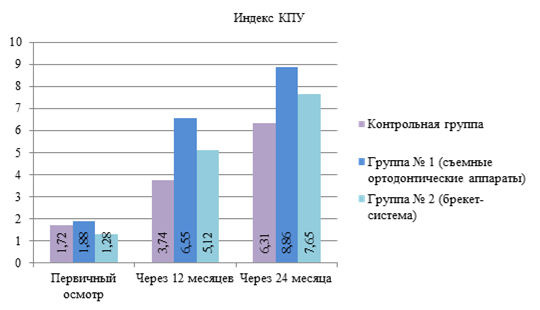

На момент первичного осмотра пациенты трех обследуемых групп обладали умеренной степенью поражаемости зубов кариесом. Из рисунка 4 видно, что повторные осмотры через 12 и 24 месяца показали увеличение значений индекса КПУ. Через год лечения съемной ортодонтической аппаратурой интенсивность кариеса зубов у подростков данной группы увеличилась в 3,5 раза, а через два года еще в 1,3 и составляла 8,86±0,42. У пациентов с брекет-системой спустя год показатель вырос в 4, а через 24 месяца еще в 1,5 раза.

Рис. 4. Результаты определения интенсивности кариеса зубов у подростков с I-III степенью скученности зубов на этапах ортодонтического лечения

Выводы

1. На этапах лечения съемными ортодонтическими аппаратами регистрируются высокие значения индексов РМА, гигиены, КПУ. Отмечается увеличение интенсивности кариозного процесса и снижение структурно-функциональной резистентности эмали с увеличением срока аппаратурного лечения.

2. Аппаратурное лечение с применением несъемной ортодонтической техники приводит к резкому ухудшению гигиенического состояния полости рта в первые 6 месяцев после фиксации аппаратов. На протяжении всего периода лечения регистрируются высокие значения индекса гингивита, нарастающий темп увеличения интенсивности кариозного процесса и высокие значения ТЭР-теста на протяжении всего периода ортодонтического лечения.

Таким образом, распространенность основных стоматологических заболеваний у ортодонтических пациентов остается высокой и не имеет тенденции к стабилизации. Изучение состояния полости рта у подростков с I–III степенью скученности зубов в течение двух лет ортодонтического лечения позволило выявить ряд характерных его особенностей по сравнению с контрольной группой и в зависимости от вида и срока аппаратурного лечения.

В связи с этим рекомендуем обязательное определение пародонтальных индексов, индекса гигиены, структурно-функциональной резистентности эмали, обучение стандартной методике чистки зубов, а также проведение контролируемой гигиены у всех пациентов до фиксации съемных и не съемных ортодонтических аппаратов, не исключая тех пациентов, которые отказываются от лечения.

Рецензенты:

Галонский В.Г., д.м.н., заведующий кафедрой-клиникой ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, г. Красноярск;

Бакшеева С.Л., д.м.н., заведующая кафедрой-клиникой терапевтической стоматологии ГБОУ ВПО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, г. Красноярск.

Библиографическая ссылка

Бриль Е.А., Смирнова Я.В., Федорова Т.В., Бриль В.И. ДИАГНОСТИКА ОСНОВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ЭТАПАХ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=19643 (дата обращения: 15.02.2026).