Ротовая жидкость представляет большой интерес для кристаллографического анализа и в настоящее время широко используется в различных областях медико-биологических исследований. Эта среда организма отличается удобством неинвазивного забора неограниченного объема материала, высокой четкостью и насыщенностью кристаллического рисунка, качественное описание которого сходится у большинства авторов. На состав и свойства ротовой жидкости оказывают влияние многие факторы, находящие отражение в особенностях кристаллического рисунка, используемого в научных исследованиях для диагностики не только патологии полости рта, но и внутренних органов и систем. Несмотря на все перечисленные преимущества, интерпретация результатов имеет сложный характер, связанный со значительным разнообразием вариантов роста кристаллов в одном образце дегидратированной капли ротовой жидкости в норме и при патологии. Даже у практически здоровых людей число таких вариантов достигает пятнадцати [3]. При заболеваниях и патологических состояниях описанные у разных авторов качественные изменения связаны с деструкцией характерного для нормы кристаллического рисунка, появлением дополнительных структур в периферической зоне, изменением характера кристаллизации центральной зоны в связи с возникновением новых кристаллических форм. Такое разнообразие предполагает более объективным и простым способом использование количественных методов, в том числе современных компьютерных программ, разработанных с учетом особенностей изображений кристаллических структур, и методов статистической обработки результатов [2; 7].

Наличие воспалительных заболеваний пародонта влияет на состав и свойства ротовой жидкости, в которую постоянно поступает жидкость десневой борозды и содержимое пародонтальных карманов, продукты воспалительной реакции и деструкции тканей. Установлены изменения показателей pH ротовой жидкости, увеличение содержания общего белка, минеральных компонентов (кальция и неорганических фосфатов), количественных показателей нейтрофилов, повышение активности ряда ферментов и т.д. [1; 9; 10]. В ряде исследований по кристаллизации ротовой жидкости выявлены особенности организации при воспалительных заболеваниях пародонта: тенденция к слиянию периферической и центральной зон, наличие единой хаотичной субстанции, появление атипичных форм кристаллов, дополнительных элементов («маркеров»), повышенное содержание кальция и фосфора в периферической и промежуточной зоне, преобладание калия и хлора как основных элементов дендритных кристаллов и т.д. [4; 6-8]. Учитывая выше сказанное, остается актуальным вопрос разработки новых компьютерных способов анализа кристаллограмм ротовой жидкости при воспалительно-деструктивном процессе в тканях пародонта и на фоне проводимой терапии. Целью данной работы явилась количественная оценка изменений в кристаллограммах ротовой жидкости в процессе комплексного лечения воспалительных заболеваний пародонта различной степени тяжести.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие три группы лиц. Первую группу составили респонденты с нормальным состоянием тканей пародонта (25 человек), и она являлась контрольной. Во вторую группу вошли пациенты с хроническим генерализованным катаральным гингивитом (ХГКГ) (25 человек). В третью группу были включены больные с соответственно легкой (ХГПл) (25 человек), средней (ХГПс) (25 человек) и тяжелой степенью тяжести (ХГПт) (25 человек) хронического генерализованного пародонтита. Каждый респондент был отнесен к одной из трех групп на основании стандартного комплекса клинических методов обследования, используемых на пародонтологическом приеме. Методика забора материала, приготовления препаратов и особенности качественного и количественного анализа изображений кристаллических структур были изложены в предыдущих работах [5]. Клиническое и кристаллографическое исследование проводили в каждой из групп в день обращения, через десять дней от начала стандартного комплексного лечения, и через один месяц при ХГКГ и три месяца при ХГП от начала терапии. Для статистической обработки результатов использовался пакет программ Microsoft EXCEL и STATISTICA 8.0.

Результаты исследования и их обсуждение. В зависимости от исходной степени тяжести пациентам с воспалительными заболеваниями пародонта проводилась профессиональная гигиена полости рта, обучение и контроль за индивидуальной гигиеной, местная антибактериальная и противовоспалительная терапия, шинирование подвижных зубов, избирательное пришлифовывание и хирургическое устранение пародонтальных карманов. Проведенный стандартный комплекс лечебных мероприятий позволил добиться состояния клинической ремиссии через один месяц у 23 больных с ХГКГ (92%), через три месяца у 22 пациентов с ХГПл (88%), у 20 больных с ХГПс (80%), и у 18 лиц с ХГПт (72%). Соответствующая индексная оценка представлена в таблицах 1 и 2. У контрольной группы среднее значение упрощенного индекса гигиены составляло 0,31±0,03.

Таблица 1

Индексная оценка у пациентов с ХГКГ в динамике стандартного комплексного лечения

|

Индекс |

ХГКГ (n = 25) |

||

|

До лечения |

10 дней |

1 месяц |

|

|

УИГ |

1,7±0,07 |

0,52±0,05* |

0,95±0,07** |

|

РМА (%) |

36,48±2,41 |

2,65±1,17* |

5,30±1,16** |

|

ПИ |

1,45±0,06 |

0,34±0,06* |

0,62±0,09** |

Примечание: * - показатели через 10 дней от начала лечения имеют достоверные различия по сравнению со значениями до лечения (p<0,05); ** - показатели через 1 месяц от начала лечения имеют достоверные различия по сравнению со значениями до лечения (p<0,05).

Таблица 2

Индексная оценка у пациентов с ХГП в динамике стандартного комплексного лечения

|

Индекс |

До лечения |

10 дней |

3 месяца |

|

ХГПл (n = 25) |

|||

|

УИГ |

1,97±0,09 |

0,81±0,05* |

1,12±0,06** |

|

РМА (%) |

44,54±0,94 |

5,18±0,48* |

7,31±0,50** |

|

ПИ |

3,46±0,17 |

2,39±0,24* |

1,40±0,16** |

|

|

ХГПс (n = 25) |

||

|

УИГ |

2,29±0,10 |

1,19±0,07* |

1,25±0,07** |

|

РМА (%) |

54,01±1,72 |

6,71±0,40* |

8,95±0,61** |

|

ПИ |

4,48±0,12 |

3,56±0,18* |

1,68±0,16** |

|

|

ХГПт (n = 25) |

||

|

УИГ |

2,57±0,09 |

1,24±0,07* |

1,31±0,07** |

|

РМА (%) |

70,52±2,25 |

7,10±0,36* |

9,51±0,38** |

|

ПИ |

6,38±0,16 |

4,12±0,16* |

1,93±0,21** |

Примечание: * - показатели через 10 дней от начала лечения имеют достоверные различия по сравнению со значениями до лечения (p<0,05); ** - показатели через 3 месяца от начала лечения имеют достоверные различия по сравнению со значениями до лечения (p<0,05).

Величина изменений в кристаллограммах ротовой жидкости на фоне комплексного лечения, имевших направленность к картинам контрольной группы, зависела от исходной степени тяжести воспалительного процесса и клинических результатов терапии. Общий принцип преобразований заключался в исчезновении или уменьшении количества «маркеров патологии» в краевой зоне и изменении формы кристаллов в центральной. Картины в группе контроля имели узкую «пустую» краевую зону и центральную зону, объем которой не полностью был заполнен дендритными кристаллами с прямым ходом основных стволов, расширенными окончаниями округлой или треугольной формы и большим количеством микроотростков. Подобные кристаллограммы имели место при ХГКГ после проведенного лечения в ближайшие сроки у 19 пациентов (76%), в отдаленные у 17 человек (68%), при ХГПл соответственно – у 14 лиц (18,7%) и у 12 больных (16%). Во всех остальных образцах те или иные «маркеры патологии» встречались реже или полностью пропадали, но картины фаций полностью не соответствовали контрольным. В таблице 3 представлены морфологические особенности краевой зоны в динамике комплексного лечения.

Таблица 3

Динамика изменений в краевой зоне кристаллограмм ротовой жидкости на фоне комплексного лечения воспалительных заболеваний пародонта

|

Морфологический признак |

ХГКГ (n = 25) |

ХГП (n = 75) |

||||||||||

|

до лечения |

10 дней |

1 месяц |

до лечения |

10 дней |

3 месяца |

|||||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Концентрические полосы |

19 |

76 |

12 |

48 |

15 |

60 |

70 |

93 |

61 |

81,3 |

65 |

86,7 |

|

Прямые или аркообразные трещины |

15 |

60 |

6 |

24 |

8 |

32 |

38 |

50,7 |

30 |

40 |

31 |

41,3 |

|

«Морщины» |

9 |

36 |

- |

- |

- |

- |

40 |

53,3 |

18 |

24 |

21 |

28 |

|

Участки пигментации |

7 |

28 |

2 |

8 |

5 |

20 |

66 |

88 |

42 |

56 |

50 |

66,7 |

|

Глыбчатые образования |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

21 |

28 |

15 |

20 |

19 |

25,3 |

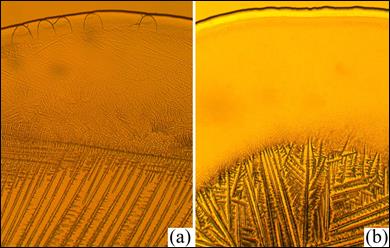

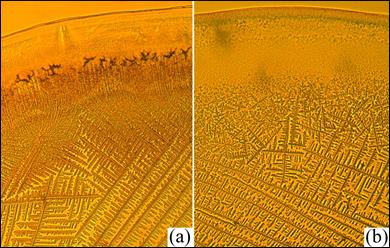

В центральной зоне реже встречались не характерные для нормы кристаллы атипичной формы. На фоне стандартного комплексного лечения кристаллическая структура становилась менее насыщенной, реже появлялись кристаллы с асимметричным типом ветвления и дополнительными центрами кристаллизации. Дендритные структуры приобретали больший размер, меньшую степень ветвления и прямой ход основных стволов. Увеличивались промежутки между ними. Примеры фрагментов фаций, демонстрирующих описанные изменения, представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Примеры фрагментов кристаллограмм ротовой жидкости при ХГКГ: (a) – в день обращения; (b) – через 1 месяц после начала лечения (ув. 164)

Рис. 2. Примеры фрагментов кристаллограмм ротовой жидкости при ХГПс: (a) – в день обращения; (b) – через 3 месяца после начала лечения (ув. 164)

Величина изменений компьютерных показателей, средние значения которых стремились к характеристикам группы контроля, зависела от качественных особенностей картин фаций, полученных в разные периоды после начала лечения, т.е. от степени их соответствия норме. Значения относительной площади периферической зоны (SRpr) снижались, а относительной площади центральной зоны (SRc) увеличивались соответственно. Уменьшалась величина смещения центра центральной (Shc-pr) зоны относительно центра периферической. Сужение краевой зоны затрудняло количественный анализ типичного фрагмента, поэтому в разные периоды лечения ХГКГ эти характеристики не определялись. Под влиянием комплексного лечения при ХГП происходило снижение средних значений всех показателей в типичном фрагменте периферической зоны (Dcorrpr, Entrpr, Npr, ASpr, Spr). При различной степени тяжести воспалительных заболеваний пародонта в центральной зоне увеличивались характеристики Dcorrc и Entrc. Процент площади белых объектов (Sc) возрастал за счет увеличения их размера (ASc), несмотря на выраженное снижение их числа (Nc). В целом наиболее близкие к контрольной группе значения компьютерного анализа были получены только при комплексном лечении ХГКГ, через десять дней от начала терапии. Одновременно большинство характеристик количественной обработки в ближайшие и отдаленные сроки имели достоверные различия в сравнении со значениями до лечения (при p<0,05). Показатели через десять дней всегда имели более близкие значения к контрольной группе при различной степени тяжести воспалительного процесса. Соответствующие характеристики представлены в таблице 4.

Заключение. Наиболее устойчивы к стандартному комплексу лечебных мероприятий развившиеся формы воспалительно-деструктивного процесса при средней и тяжелой степени хронического генерализованного пародонтита. Особенности кристаллической структуры фаций ротовой жидкости отражают изменения физико-химического состава этой среды на фоне проводимой терапии воспалительных заболеваний и могут объективно характеризовать состояние тканей пародонта. Качественное описание кристаллограмм имеет значительные трудности, связанные с большим разнообразием вариантов роста дендритных кристаллов в одном препарате в норме, при патологии и на фоне лечения. Преобразования затрагивают в основном морфологию отдельных элементов дендритного кристалла. В одном образце при воспалительных заболеваниях пародонта могут сочетаться атипичные структуры с выделенными в норме. Кроме того, на особенности организации кристаллограмм ротовой жидкости могут оказывать значительное влияние другие заболевания полости рта и организма в целом. Предложенная в данной работе количественная компьютерная обработка обеспечивает более простой подход к анализу изображений и позволяет получить более объективные статистически значимые результаты.

Таблица 4

Динамика характеристик компьютерной обработки кристаллограмм ротовой жидкости под влиянием комплексного лечения при различной степени тяжести воспалительных заболеваниях пародонта

|

Характеристики |

Группа контроля (n = 25) |

ХГКГ (n = 25) |

ХГП (n = 75) |

||||

|

до лечения |

10 дней |

1 месяц |

до лечения |

10 дней |

3 месяца |

||

|

Площадь периферической зоны (SRpr) |

0,091±0,004 |

0,107±0,004# |

0,097±0,003* |

0,100±0,004 |

0,165±0,003* |

0,122±0,004#** |

0,131±0,003#** |

|

Площадь центральной зоны (SRc) |

0,907±0,003 |

0,892±0,005# |

0,903±0,003* |

0,900±0,004 |

0,834±0,004* |

0,877±0,004#** |

0,869±0,004#** |

|

Смещение центра центральной зоны (Shc-pr) |

0,007±0,0009 |

0,011±0,0011# |

0,009±0,0004 |

0,010±0,0010# |

0,013±0,0008 |

0,011±0,0004#** |

0,011±0,0005# |

|

Фрактальная размерность периферической зоны (Dcorrpr) |

- |

1,638±0,013 |

- |

- |

1,878±0,009* |

1,752±0,008** |

1,771±0,008** |

|

Фрактальная размерность центральной зоны (Dcorrc) |

1,828±0,007 |

1,804±0,009# |

1,825±0,004* |

1,810±0,004# |

1,763±0,006* |

1,801±0,003#** |

1,790±0,004#** |

|

Коэффициент неоднородности поля яркости периферической зоны (Entrpr) |

- |

0,215±0,005 |

- |

- |

0,392±0,009* |

0,241±0,004** |

0,258±0,006** |

|

Коэффициент неоднородности поля яркости центральной зоны (Entrc) |

0,911±0,008 |

0,641±0,023# |

0,825±0,013#* |

0,785±0,015#* |

0,577±0,013* |

0,702±0,009#** |

0,679±0,011#** |

|

Количество белых объектов периферической зоны (Npr) |

- |

6,6±0,75 |

- |

- |

11,8±0,73* |

7,5±0,43** |

9,6±0,68** |

|

Количество белых объектов центральной зоны (Nc) |

41,5±4,21 |

72,7±6,61# |

48,5±3,25* |

55,6±3,58#* |

117,6±5,91* |

68,7±3,11#** |

76,6±3,67#** |

|

Средний размер объектов белого цвета периферической зоны (ASpr) |

- |

370,6±12,91 |

- |

- |

448,4±10,02* |

367,2±7,43** |

383,2±7,88** |

|

Средний размер объектов белого цвета центральной зоны (ASc) |

298,5±15,63 |

143,3±8,44# |

244,6±9,24#* |

189,3±9,81#* |

74,3±2,61* |

143,6±4,28#** |

123,4±4,18#** |

|

Процент площади объектов периферической зоны (Spr) |

- |

8,73±0,73 |

- |

- |

18,8±0,97* |

10,6±0,49** |

14,0±0,81** |

|

Процент площади объектов центральной зоны (Sc) |

47,1±3,57 |

38,5±1,95# |

45,2±1,29* |

40,1±1,58 |

33,0±1,07* |

37,4±0,88#** |

35,8±0,96# |

Примечание: # - характеристики имеют достоверные различия по сравнению со значениями в группе лиц с нормальным состоянием тканей пародонта (p<0,05); * - характеристики имеют достоверные различия по сравнению со значениями в группе лиц с ХГКГ до лечения (p<0,05); ** - характеристики имеют достоверные различия по сравнению со значениями в группе лиц ХГП до лечения (p<0,05)

Рецензенты:

Островская Л.Ю., д.м.н., доцент кафедры стоматологии терапевтической ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава РФ, г. Саратов;

Иванов П.В., д.м.н., доцент, зав. кафедрой «Стоматология» ФГБОУ ВПО «ПГУ», г. Пенза.

Библиографическая ссылка

Булкина Н.В., Поделинская В.Т., Полосухина Е.Н., Моргунова В.М. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=19642 (дата обращения: 15.02.2026).